コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中の3名のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第101回/ちょっとマニアックなアナログプレーヤーの話 [鈴木裕]

|

アナログレコードの再生の、そのイメージ的なことをしたためてみたい。 |

音ミゾをトレースするカートリッジ |

そういうことを何回も経験しているうちに獲得したイメージは、カートリッジの針(スタイラス)で音ミゾをトレースするというのは、つまりけっこうな抵抗があり、プラッターを回しているモーターにはけっこうな負荷がかかっているのではないか、というものだ。

たとえば、極端で非現実的な例だけど、とてつもなく丈夫なカートリッジとトーンアームで針圧が2kgあったと仮定してみてください。もし本当にそんな針圧だったら実際にはレコードは聴けないだろうけど、なにしろモーターには凄い負荷がかかるはず。その場合、弱いモーターだったらそもそもプラッターが回転しないし、ぎりぎり回転していてもすっごい負荷がかかって止まりそうになったり、また回転が戻ったりする。そんなイメージ。逆に言うと、実際の2gの時であっても2kgの千分の一の負荷はかかっているということになるのかも。

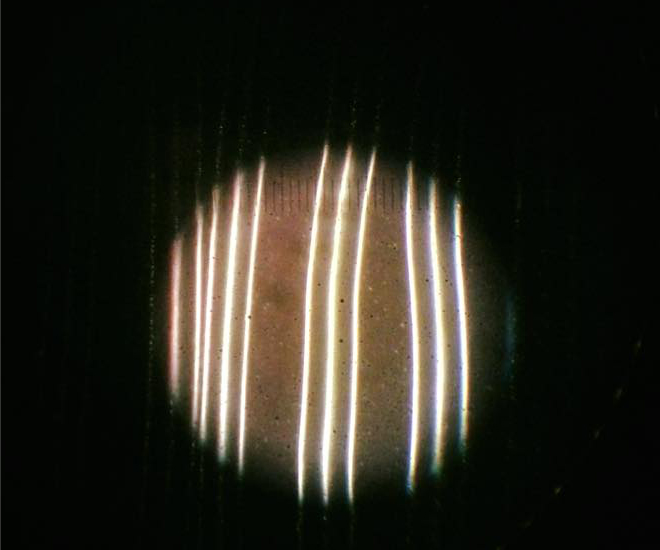

スタンプされてできるアナログレコード  顕微鏡で見る音ミゾ (ウィリアムス浩子さん撮影による) |

田中伊佐資さんもプラッターにモーターの回転を伝える糸やゴムベルトを変えると音が変わるということを言っていたが、ミクロ単位でみるとけっこうな抵抗のために糸やゴムが伸び縮みしているんだと思う。 |

|

この抵抗の話題。オーディオのハード的に考えると、 |

クズマの4kgのプラッター用のゴムベルト |

念のために「逆は真なり」で、ノッティンガムのプレーヤーは必要最低限のモーターのトルクにして、あの静謐な世界を生み出しているのはご存じの通り。オーディオは、いや特にアナログプレーヤーはほんとにさまざまな考え方やあって実に奥が深いし、楽しくなってくる。

コラムの101回目ということで、オーディオ的な話題に関連付けたかったのだが、思いついたのはBOSEのスピーカー、101だけだったことを付け足しておきたい。

(2015年11月30日更新) 第100回に戻る 第102回に進む

ミュージックバード出演中のオーディオ評論家3名による当コラムは2013年から始まり、おかげさまで100回を超えました。 このたび「101回目」の担当となったのは、鈴木裕さん。

|

鈴木さんといえば、オーディオに留まらず車や自転車など、その興味の幅広さはこの連載を読んでいただければお気づきになるでしょう。半蔵門の収録スタジオまで、フットワーク軽く自転車で来ることもしばしば。 鈴木「”移動する”のが好きだから、全然苦じゃないんだよね。休日は山道をサイクリングして、途中で地元の美味しいものとか食べたりして。」 自転車の構造、乗ることで鍛えられる筋肉、昨今の道路事情・・・などなど「自転車の話で番組1本録れるんじゃないか?」というくらいわかりやすく教えていただきました(笑) |

スタジオにて。この日はお仕事の都合で電車で来られたそうです。 |

愛車公開! |

ちなみに、 鈴木「毎日筋トレするようにしたんだけど、1年くらい続けてると結構筋肉ついてくるもんだよね。」 うーん、ストイック!(噂では、腹筋が6つに割れているとか、いないとか・・・) 好きなことはとことん突き詰める鈴木さんだからこそ、他とは一味違った目線の番組やコラムが生み出されるのかもしれません。 これからもどうぞよろしくお願いします!(担当:関根) |

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー