コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中の3名のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第161回/オーディオの音と生の音 [鈴木裕]

|

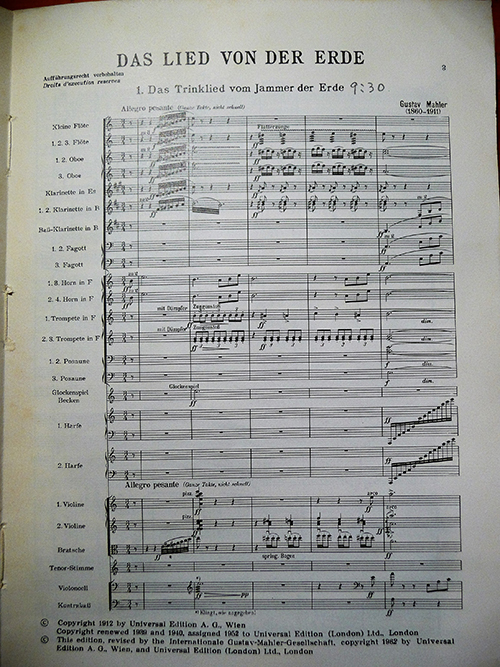

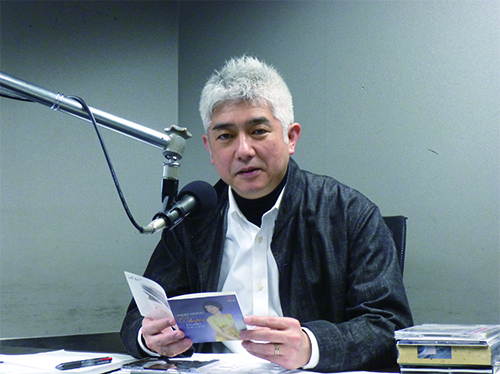

音楽評論家の山崎浩太郎さんとは『レコード芸術』の企画で対談させてもらったことがあり、ミュージックバードのスタジオの廊下でも時折すれ違った時には挨拶をするし、フェイスブックでも友達になっている。その投稿については、自分はなるべくほっこりするような日々の機微みたいな(悪く言うと、どうでもいい)ネタを書くようにしているのだけど、山崎さんのは仕事に直接的に関連しつつの深い内容のものもあって、さすがだなぁと思って読んでいる。 7月17日の投稿が面白かった。 インバル指揮東京都交響楽団の東京芸術劇場での演奏。マーラーの交響詩『葬礼』と交響曲『大地の歌』の演奏を聴いての感想の中でこう書かれている。ブログとかウェブサイトでの発言ならばリンクを張るのだが、フェイスブックなので長めに引用することをお許しいただきたい。 |

インバル指揮東京都交響楽団 |

しかしこれ、オーディオ的に考えてみると大問題である。録音であれば、終楽章の前まででも、ソプラノもテノールも朗々と歌ってそれが良く聴こえるのが一般的だ。しかし山崎さんの見立てが正しいならば(もちろん、正しいと思ってこの文章を書き始めている)草葉の陰からこっそり、あるいはじっとりとこちらを見ているマーラーとしては「おいおい、そういう録音は違うんだけどなぁ。」と指摘しないと気がすまないだろう。「人がせっかく歌を打ち消すように、飲み込むように5楽章までのオーケストラを書いているのに、そういう録音にしちゃあ台無しじゃないか、きみ」的なことをきっとカリカリしながら言っているのだ。

でも、もし録音としてテノールやソプラノがオーケストラに飲み込まれているとしたら、『レコード芸術』の録音評的な評価としては芳しくない。そういう歌を飲み込む方向での録音の具体例を知らなくて申し訳ないが、意図的にそうしたバランスにしてあったとしたら聴いていてフラストレーションは溜まるかれしれない。

たとえばアルバン・ベルクの『ヴァイオンリ・コンチェルト』だと、さすがに「ある天使の思い出に」と献辞されているだけあって、2楽章は病魔と戦って天に召されていくというプロットがわかっているわけだから、オーケストラにソロヴァイオリンが飲みこまれていっても肯定できるし、その絶妙なバランスがあれば優秀録音になるとは思う。

いやでもこれ、鳴かぬなら泣かせてみようホトトギス、みたいなオーディオマニアとしてはなんとか分解能の高い音で、ソロヴァイオリンの演奏の細部を聴いてやろう、という話にはなる。それが現在の録音、現在のオーディオでは可能だ。というのも図式的に言うならば、オーケストラが10の音量で鳴っている時に、歌手が6の音量で歌っていたらその歌は聴きにくい。このバランスをテープにたとえるならば、オーケストラが10センチの長さのテープ、歌が6センチの長さのテープとすると、この2本をまとめて1本にしたら6センチのテープは埋もれて見えなくなる。しかし、10センチの横にちょっと間を空けて6センチのテープを置いてみれば、それは両方ともに認識することができる。分解能が高いというのはつまりそういうことで、分解能の低いオーディオではひとつの音に聴こえていたものが、現代のハイファイのオーディオシステムでは2つに、あるいは3つに分かれて見えてくるので音量バランスが小さくとも”聴く”ことができてしまうのだ。

しかしここでまた、マーラーやらベルクからはクレームである。「人がせっかくオーケストラの各楽器の音色や音域、ハーモニーを考えに考えて、うまく溶け合うようにオーケストレーションしているのに、それをまた分けて聴こうっちゅう了見はいかがなものか」である。ただし分けて見える、分けて聴こえるからと言って、ハーモニー感自体、溶け合った音色感が失われてしまうわけではない。この要素も実はオーディオシステムによって合わさった音が良く聴こえてくるものと、そうじゃないものがあるのだが、分解していても、溶け合う成分が聞こえないわけではない。

どちらが本来の音楽なんだろうかとは考える。音楽もオーディオも好きな自分としてはどちらの言い分もわかって、これが正解というのもなかなか言いづらい。

マジコ M3 |

ただ、こうも考える。 作曲者の頭の中で鳴っていた音って、実はそういう分解能の高い状態のものではなかったかと。少なくとも、マーラーやリヒャルト・シュトラウスのようにバリバリの売れっ子指揮者でもあった作曲家であれば、指揮台に立っている状態での聴こえ方として、各楽器、各パートが溶け合う以前のそれぞれ鳴っている状態と、溶け合ってハモって鳴り合って、ウネリのようになった状態の両方をイメージできていたのではないか。そういう、彼ら天才のみが頭の中で見えていたもの、聴こえていたものを、現代のいい録音を分解能の高いオーディオで聴くことによって自分のような平凡な人間でも体験することができるようになったのではないかと。コンサートホールで生演奏を聴いている限りけっして体験することができない、そういう世界に到達してしまうのもまた真実なのだ。前回のコラムでのマジコM3による再生音にはそうした人類が初めて聴くような世界が見えてきた。 |

|

そういう意味で、山崎さんの言葉を借りて言えば「お前なんかちっとも特別の存在じゃないよ」とオーケストラに歌を埋没させようとしたマーラーの狙いは、現代ではよくも悪くも裏切られてしまうのだろう。個人がインターネットによって世界中の同じ感性を持つ仲間どうしと繋がり合うこの時代では、その”言葉たち”は肯定され、小さい音量でも埋没しない。そういった意味では、マーラーは実はもう古いのかもしれない。って、前世紀の遺物(『大地の歌』の完成は1908年)にイチャモンつけても始まらないのだけれど。マーラーは大好きなだけにここでもまた雑念だらけになる。 話が大きく広がりすぎ、ボロが出そうなのでその前にコラムを終えたいが、そういう様々なことを考えさせられて、愉しくなってくる山崎浩太郎さんの文章だった。 (2017年7月31日更新) 第160回に戻る 第162回に進む |

山崎浩太郎さん |

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー