コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中の3名のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第170回/メガロポリスの黄昏にミニマル・ミュージック [鈴木裕]

|

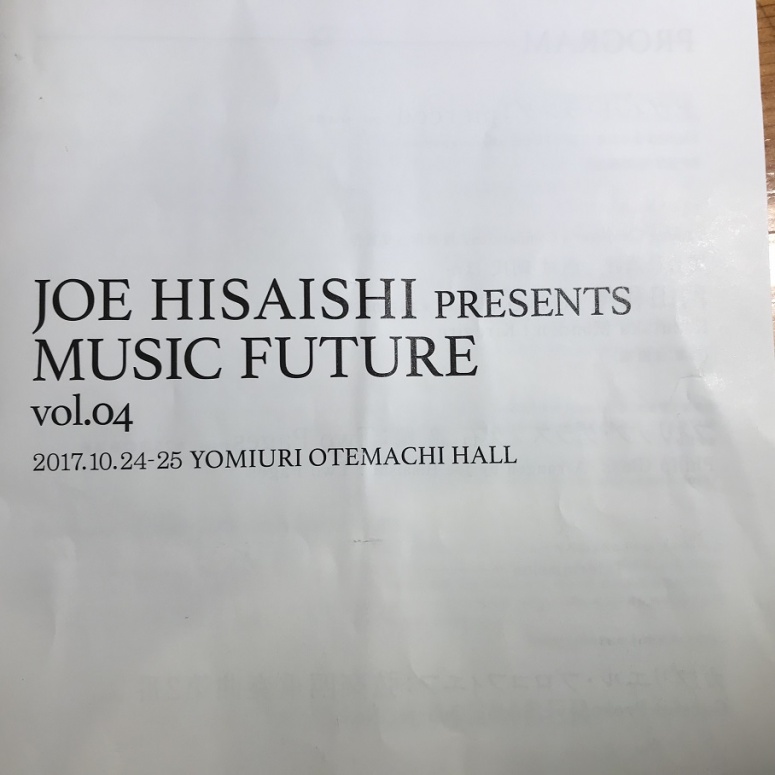

10/24(火)、『久石譲プレゼンツ ミュージック・フューチャー Vol.4』を聴いてきた。会場は「よみうり大手町ホール」で、まだ建て替えられてそんなに経っていない読売新聞東京本社の、あのガラス張りのきれいなビルの4階にあるホールだ。東京駅周辺の皇居側一帯の高層ビルは建て替えが進んでいるが、そのひとつひとつの造形の美しさもさることながら、それらが見る位置や角度によって重なってある種のリズムを持っているように感じる。特に黄昏から夕闇へと溶けていく時間帯のこの地区一帯の夜景は美しい。東京駅からビル街を抜けて歩いていったが、外国人だけでなく日本人の観光客もそこここでスマホを斜め上に向けて撮影していた。そんなゾーンで行われたコンサートだ。 久石譲さんと言うと多くの方が知っているのは、宮崎駿監督作品での仕事だろう。1984年の映画『風の谷のナウシカ』から『風立ちぬ』までを担当。また、『HANA-BI』『おくりびと』『家族はつらいよ』といった映画音楽もやっていて数々の賞も受賞している。 個人的に印象的なのは「飾りじゃないのよ涙は」でのアレンジだ。もともとは井上陽水によるソング・ライティングのナンバーで、中森明菜の1984年のシングル曲としてヒット。少し遅れて陽水自身がアルバム『9.5カラット』でセルフカバーしていて、その編曲が久石譲だったのだ。1980年代後半には番組にゲスト出演していただいた記憶もある。 |

ステージの様子  ホールの壁面の様子 |

|

「mkwaju ensemble – mkwaju」 |

しかし久石譲さん、もともとは現代音楽の作曲家である。国立音楽大学在学中よりミニマル・ミュージックに興味を持っていて、1981年には「MKWAJU」を発表。以降、アルバムとして『INFORMATION』『ミニマリズム』『メロディフォニー』『The End of the World』などを発表している。 「mkwaju ensemble – mkwaju」 |

|

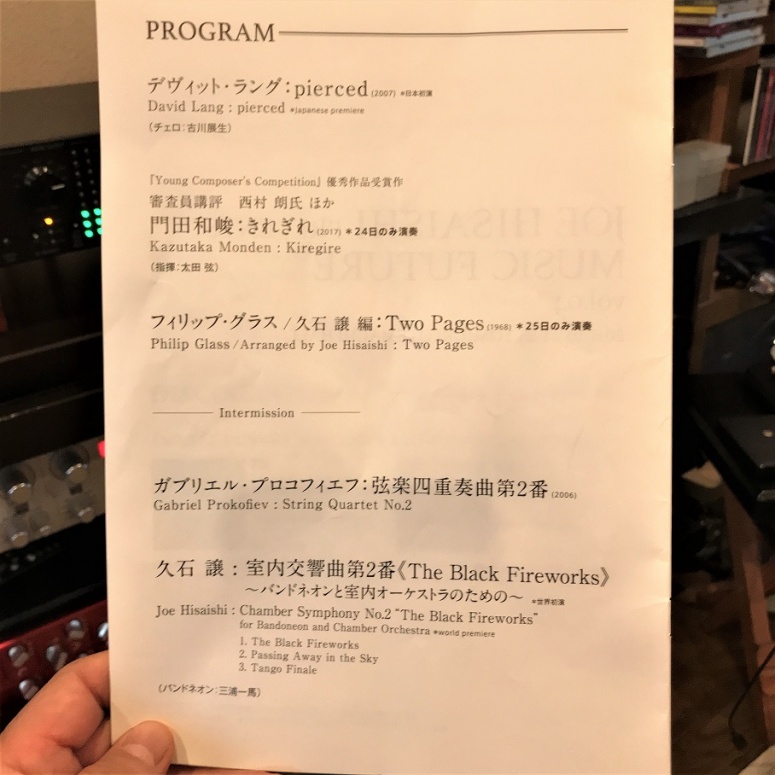

さてその『ミュージック・フューチャー Vol.4』、当日演奏されたのは全部で4曲だが、どんな風に楽しんだのかも含めて紹介してみよう。 最初の曲はデヴィット・ラング作曲「pierced」だ。ラングは1957年ロサンゼルス生まれの作曲家でこの曲の初演は2007年。英語で表記してあると読みにくいが曲名はピアスド。ピアスをした、という意味だろう。音だけ聴きはじめると何やら変拍子の嵐みたいに感じるかもしれないが、実はBPM120くらいの4拍子と3拍子を基本とした曲で、その中で八分音符や16分音符に細かく分けられ、裏拍(バックビート)にアクセントが付いている。と譜面を見たようなことを言っているが、会場で指揮を見ているとだいたいのことはわかる。チェロのソロは古川展生。 |

「デヴィット・ラング:pierced」 |

当日のプログラム。25日は門田和峻の代わりにフィリップ・グラスが演奏された。 |

久石譲さんはプログラムでこう書いている。 「デヴィッド・ラングの《pierced》における執拗にくり返されるリズムとフレーズはまるでストラヴィンスキーの《春の祭典》のように原始的な力を感じさせる一方、強い人間の性、衝動、哀しみといった人間的な感情をも刺激します」。 悲しく重々しいのに、ダンサブルでもあり、聴いているうちに自分の記憶の彼方からじわじわと力が湧いてくるような曲だ。 2曲目は門田和峻作曲の「きれぎれ」。 これは第一回ヤング・コンポーザーズ・コンペティションの優秀作品。募集要項から引用すると「とかく難解と捉えられがちな現代の音楽に対する先入観を変えるべく、ミニマル・ミュージックやポスト・クラシカルといった先端性の強い音楽でありながら、聴衆と高いコミュニケーション能力を持つ作品、そして未来へ残したいと思える音楽」を募集して選ぶという。今回の演奏が初演になる。 演奏の前にまず作曲者の門田和峻さんが客席にいるまま紹介され、つづいて6名の選考委員のうちの3名、島田雅彦氏、小沼純一氏、西村朗氏が舞台に上がってコメント。現代音楽の作曲家である西村さんの内容が面白かった。 メモも録音もしていないので自分の脆弱な記憶力で紹介すると、「現代の将棋の世界では最初の一手から80~90手くらいは実は決まっていて、ミスしなければ勝てる。現代音楽のミニマル・ミュージックというのも、基本的には90%くらいは定型みたいなものがあって、その先、終わりの方をどうするかが大事になってくる。門田さんの曲は過去の音楽をよく勉強していて上手だが、終わり方にもっといいものを期待してしまう」といったものだった。 その後に演奏されたが、繰り返されるフレーズのオーケストレーションの色彩感が美しく、イメージとしてはサクラの花びらがどんどん舞っていきつつも、終わりには風も止み、ゆっくりと散り終わるような、そんな流れに感じられた。そのうちCDも出そうなので、是非聞き直してみたい曲だ。 |

|

休憩を挟んでの3曲目はガブリエル・プロコフィエフ作曲「弦楽四重奏曲第2番」。あのセルゲイ・プロコフィエフのお孫さんだ。あるプロフィールには「ロンドンを拠点とする作曲家、プロデューサー、DJ, そしてNONCLASSICALの創設者」と紹介されている。曲は古典的な4楽章形式だがサウンドが面白い。どこか街の喧騒とかテンポ感を連想させる曲で、4人のプレーヤーの絡み合いが実に立体的だった。 「Gabriel Prokofiev: String Quartet No. 2」 そして、メインは久石譲作曲の「室内交響曲第2番《The Black Fireworks》~バンドネオンと室内オーケストラのための~」。3つの楽章から構成される24分間くらいの曲でこれも初演。バンドネオンのソロは三浦一馬。作曲者本人がプログラムの中で、「(この)タイトルにしてはとてもインティメートな世界」と書いている。「親密な、居心地のよい、打ち解けた」というインティメートだ。ミニマル・ミュージックは同じフレーズが繰り返されるが、その蓄積されたエネルギーが内側に向かっていくようなイメージが個人的には浮かんだ。何か人間臭くもあり、内省的なミニマル・ミュージックなのだ。 |

Gabriel Prokofiev: String Quartet No. 2 |

vol.2の時のCD。 |

現代音楽と言っても明確な定義はないし、既に100年以上続いているが、この晩に聴けた音楽はいまの気分であり、大都市に生きて感じる憂愁を反映した側面があると思った。そういった意味では、同時代の音楽なのだ。 コンサートが終わってビルを出ると夜景がちょっとだけ哀しく見えた。映画ではシン・ゴジラに破壊された街並だが、大手町あたりの夕暮れに感じたリズムはある種の危うさを持った、崩壊寸前の美しさなのかもしれない。それが夜景を撮り忘れたことの言い訳になるわけじゃないが。 (2017年10月31日更新) 第169回に戻る 第171回に進む |

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー