コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中の3名のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第173回/アコースティック・リヴァイヴのRCA-absolute-FMというケーブル [鈴木裕]

|

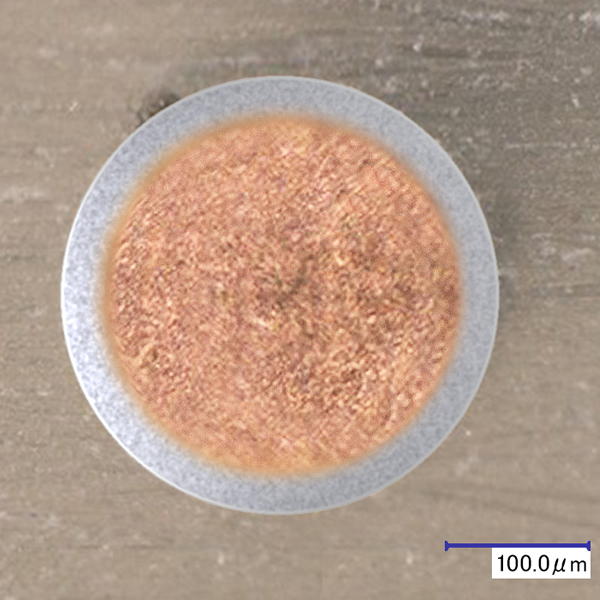

1mペアで88万円(税別)というお値段。高額なケーブルなのは間違いない。しかしその内容や聴ける音を知ると無闇に高くない。なにしろ魔性のケーブルなのだから。 まず概要を書いていこう。 導体は5Nグレードの銀と銅を鍛造製法により一体化したPC-TripleC/EXだ。実際はどうやって造っているかと言うと、パイプ状になった銀に棒状の銅を入れ、これを徐々に細い穴に通して細くしていくそうだ。イメージとしてはちょっと金太郎飴の作り方に近い。金太郎飴の場合は、まず太く作って、力を加えながらコロコロさせて細くしていくが、PC-TripleC/EXの場合は、徐々に細い穴を通していくという、言ってみれば立体的な圧延で、これが鍛造ということになる。これによって銀と銅の双方の結晶構造を、電流が流れる横方向に連続化させることが出来る。仕上がった状態の表面は精度が出ていて、導体単体としては直径1mmの単線だ。 |

|

|

音云々以前に、まず特徴的なのはその導体の導通率で、105%I.A.C.S.と表示されている。このI.A.C.S.は、international annealed copper standardのイニシャルで、 焼鈍しの標準軟銅の導電率を100%とした時の電気抵抗の基準だ。そこから5%高いというのがどれほど凄いことなのか、あるいは意外とそうでもないのか。 導体に接する絶縁材としてはテフロン、緩衝材には天然シルク、シールドにはフレキシブル銅管、被服としては帯電除去とシールド効果のあるカーボンCFSチューブ。さらにファインメットビーズを配してノイズ除去性能も持たせている。端子も新開発のものになっている。コレットチャック式になる部分はアルミ素材とカーボン素材を組み合わせ、導通部にはテルル銅を採用。これは無酸素銅にテルルを微量加えた(用途によって配合のパーセンテージが違う)銅で、性質としては電気伝導度、熱伝導度、耐熱性に優れているという。 |

|

問題はその再生音だ。 鮮度感は生々しく、分解能は高い。空間表現力も素晴らしいが、それよりも音像の実体感が強いキャラクターだ。音楽を訴える力の強い表現で、何か聞き流せない音なのだ。同ブランドのフラッグシップだった17万円弱のRCA-1.0TripleC-FMの音は、ハイファイ性能が高く、リファレンス的でさまざまな要素に対して公平な、優等生的な音に感じるが、そういった意味で、音に対して、音楽に対しての姿勢というか向き合い方がだいぶ違うケーブルである。 これはケーブルだけに止まらず、最近のオーディオに共通して、たしかにハイファイでアキュレートなのだが、何かガッツ感や実体感が足りないように感じる場合がある。そのため、そうした要素について優位性のあるアナログレコードの再生がハイエンドの世界でもひとつのトレンドになっているようにも感じている。しかしCDでもハイレゾでも実体感もガッツ感もあるはずで、そうした要素をより深く表現してくれるケーブルなのだ。音に執念があるとか、魔性のケーブルとか言っているのはそういうことで、本来人間臭い、生々しい営みである音楽の大事なところを聞かせてくれる。 |

RCA-1.0TripleC-FM(左)とRCA-absolute-FM(右) |

RCA-absolute-FMの端子 |

実はそういった意味では、TMD(トータル・ミュージック・デザイン)やローゼンクランツのケーブルの持っている音楽表現力に近いところを持っている。念のためにたとえばTMDのジュニオス・ロンドンと一対一で比較試聴するとこれがまたぜんぜん違う音で、アコリバのRCA-absolute-FM はその物理的な特性の良さが目立つのではあるが。あらためて音の世界っておもしろいと思わされる。 ただし、ここからさらに本当のことを書くが、環境を整えていかないとRCA-absolute-FM の真価が引き出せない、というのもまた事実だ。実は最初にこのケーブルを聴いたのは某編集部にたまたま来ていたのを個人的な興味からちょっと試してみたのだが、いいとは思ったがそこまで高額な必要性があるのかとは感じた。その後、その真価に瞠目させられたのは自宅で聞かせてもらった時だ。その要因はわかっていて、現在のうちの電源環境や高周波のノイズ対策がある程度進んでいるのに対して、某編集部の電源環境は芳しくないからだ。 番組でも時に話しているが、現在のオーディオの問題点はプレーヤーもアンプもスピーカーもSNが良くなり、広帯域になり、たとえばハイレゾといった音源の情報量を表現できるポテンシャルは大きく上がっている。その一方、電源環境や空中を飛び交う電磁波の問題はどんどん悪くなってきていて、それらのノイズに足を引っ張られている。そうした環境を良くしていくと見えてくるものは全然違った世界で、音はいい意味で繁茂してくる。 |

|

RCA-absolute-FMの導体は、冒頭で紹介したように銅の周囲に銀を配している。高周波の電気信号は導体の表面を伝わっていくという「表皮効果」を考えるとよく考えられた配置で、図式的に言うならば中低域は中心の銅を、高域や超高域が周囲の銀や銀の表面を伝わっていくのがRCA-absolute-FMにおける音楽信号の伝わり方じゃないだろうか。これはメーカーが言っているのではなく、鈴木裕の想像だが。RCA-1.0TripleC-FMとの決定的な違いはこの5N銀という導体の存在で、その豊富なニュアンスを持った微小信号を生かすためにはあるレベル以上の電源環境や電磁波対策が必要になってくる。念のため、このケーブルの型番のさいごのFMというのは、軟磁性ノイズ除去素材ファインメットビーズのことで、これが端子に内蔵されていてノイズ除去をしているのだが、電源ケーブルからくるものなど、すべてを除去できるわけではない。 |

アコースティック・リヴァイヴのRCA-absolute-FM |

(2017年11月30日更新) 第172回に戻る 第174回に進む

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー