コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中の3名のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第180回/ブルースバーで“いい音ブルース”のレコードを聴いた1月 [田中伊佐資]

|

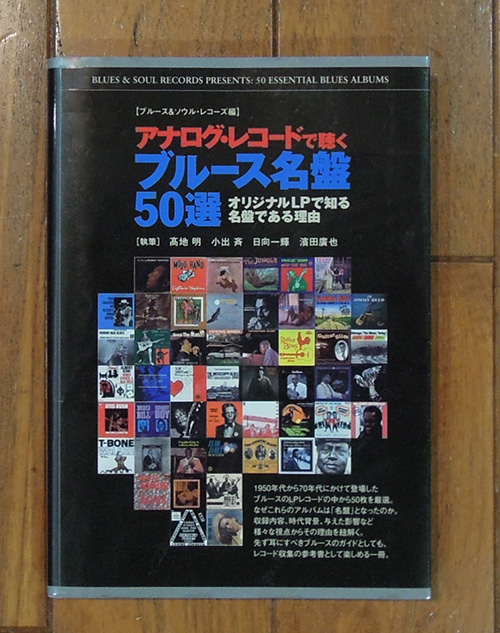

●1月×日/「ブルース&ソウル・レコーズ」編集長の濱田廣也さんが、編集した『アナログ・レコードで聴くブルース名盤50選』(高地明/小出斉/日向一輝/濱田廣也・著 スペースシャワーネットワーク)はブルースが疎い僕にとって最高のガイドになっている。なにせサブタイトルが「オリジナルLPで知る名盤である理由」なのだ。ちらちら見ているうちに、どうしても聴きたいレコードが何枚も出てくる。 そこでそんな個人的な欲望を土台にして、ステレオ誌の「ヴィニジャン」に絡める企画を立てて、ブルースのレコードをいい音で聴く取材を実施した。 音は自宅のオーディオで味わうのがわかりやすいが、誌面的には写真が面白くない。そこで地下鉄四谷三丁目の駅からすぐ(地上に出たら見える)のブルースバー「ブルー・ヒート」で試聴を行うことにした。 この店のスピーカーはJBL4338。これをマッキントッシュのプリC40とパワーMC7150で鳴らす。マスターの兵頭教夫さんは音にもこだわっていると見えて、システムは張りがあるブルース・サウンドをきっちり出している。 |

『アナログ・レコードで聴くブルース名盤50選』(高地明/小出斉/日向一輝/濱田廣也・著 スペースシャワーネットワーク) |

ブルース的ないい音盤を選ぶ基準は「エンジニアによるスタジオ・アートワークよりも、ライヴ的一発録音を優先した」という。まさしく音圧と鮮度が勝負。野外生録の「どこまで臨場感豊かにリアルな音で録るか」といった狙いどころとたいへん似ている。

話は脱線するが、2013年にミュージックバードの「音ミゾ」ゲストとしてギタリストの告井延隆さんを招いたことがあった。番組ではライフワークとなっている「ひとりビートルズ」(ビートルズの曲を演奏するのではなく、ギター1本でバンド演奏の雰囲気を再現する)を生演奏してもらった。

自宅へ大事に持ち帰って聴いたそのCD-ROMの音は素晴らしく、市販CDでは絶対聴けない音だった。なんでCDはこういう音で録れないのだろうと思ったくらいだ。

番組ディレクターは「楽器収録用のマイクではないから、たいしたことないはずだけど」と怪訝な顔をしていたが、最短経路でディスクに収まったムキだしのピチピチ感は格別だったのである。

プレスの場所や時期が異なる『ザ・ベスト・オブ・マディ・ウォーターズ』4種 |

つまりバーで聴いた何枚ものブルース・オリジナル盤も、同じようにエンジニアがうじゃうじゃ調整したりせず、そのままの裸ん坊の音が詰まっているものばかりだった。「ブルー・ヒート」のオーディオがいいことも相まって、いちいちのけぞってしまう試聴だった。 いきなりかかったチェスのオリジナル盤『ザ・ベスト・オブ・マディ・ウォーターズ』は濱田さんが言う「ブルース的いい音」そのものだった。無敵の大王をトップに持ってくる演出がニクい。マディの声、そして演奏には抗しがたい心服させる力がある。 雑誌にはスペースの都合上書けなかったが、濱田さんにはこのオリジ以外に英国オリジナルのパイ盤(64年)、国内P-Vine盤(83年)、国内ユニヴァーサル盤(07年)、を持ってきてもらって比べることができた。 |

|

米国オリジは図抜けた別格として、パイ盤は英国ブルース・ロックを思わせるナローレンジな渋み、ユニヴァーサル盤はオーディオ・ファイルが好みそうなメリハリがあった。両極端にふれていて面白い。中古相場を考えるとP-Vine盤も含めて国内盤も捨てたもんじゃない。 そんなことで具体的なブルース名盤にはあまり触れず「詳しくは本誌で」と誘導するのはセコいので『シカゴ・ブルース 19 トラックス・フロム・ザ・フィルム』を特にインパクトがあった1枚として紹介しておこう。 |

ゲートフォールド・ジャケットを開いた『シカゴ・ブルース 19 トラックス・フロム・ザ・フィルム』。 |

とはいえハイファイ・オーディオ志向の方は間違っても買わないでください、随所に破綻していますのでと言っておこう。

ブルースは骨の髄まで震撼させるほどコワイ録音がある。これからばんばん開拓したいと思う。

(2018年2月13日更新) 第179回に戻る 第181回に進む

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー