コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中の3名のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第197回/Manhattan DAC Ⅱがやってきた [鈴木裕]

|

マイテック・デジタルの製品を購入した。ジャンルについては箱に書いてあるのをそのままを書くと「DAC・HEADPHONE・PREAMPLIFIER」のManhattan DAC Ⅱだ。本来なら導入記的な内容になるはずだが、実はもうそれはファイルウェブで書いている。その後、わかってきたこともあるのでここではよりマニアックなことを記述していきたい。 購入した主な理由をかいつまんで書くと、デジタル系とアナログ系を統合できるプリアンプ、つまりD/Aコンバーターを搭載しつつ、アナログ入力も充実している、SN比のいい、音のいいプリアンプが欲しかった。というのは、うちのオーディオシステムは3つのメディア、CD/SACDとアナログレコードとハイレゾとを同じような感じで聴けているのだが、それがひとつの問題ではあったのだ。ハイレゾを再生した時にもナチュラルな音色感で、高精細すぎる感じの強調がないのはいいのだが、最近のHDDで収録した音源など、もっとSN感のいい、もっとキレるような音が出るべきと感じる場面があって、その要因は薄々はわかっていた。 |

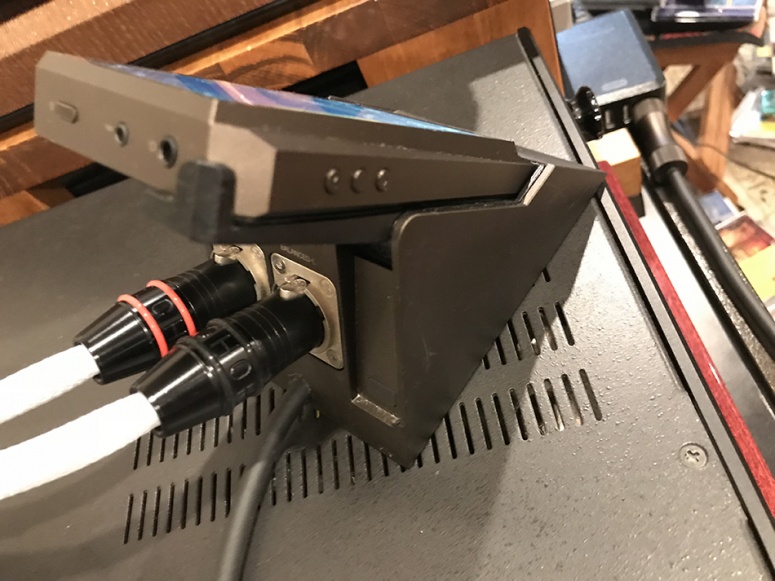

「自分にとっては、UAB DAC機能付きのプリアンプ。現状では、オーディオリプラスのHR石英のインシュレーターを下に3点支持で、天板の右側にひとつ、載っている。」 |

「左上の黒いのがサンバレーSV-192A/D。Manhattan DACⅡの下が、マーク・レヴィンソンNo.26SL。3台のプリアンプ」 |

使ってきたプリアンプはここの6年くらい、サンバレーのSV-192A/Dだ。真空管デバイスを使った、A/Dコンバーターを搭載しているプリだ。20万円くらいの値段だった。昨年ディスコンになっている。一方、フォノイコライザーとして使っているのがマーク・レヴィンソンのNo.26SLだ。これのMCフォノモジュール入り。値段のことを言って何だが、新品の時の値段は160万円だったはずだ。そこに25万円のフォノモジュールが入っている。自分は中古で購入している。なぜサンバレーの方をメインのプリとして使っているかと言うと、No.26SLと比較すると、その音のほぐれ方や音楽を血の通ったものとして聴かせるという意味ではサンバレーの方が好きな感じで鳴ってくれるからだ。パワーアンプに同じくサンバレーのSV-2PP(2009)を使っているため、それとのマッチングの良さもあるだろう。ま、とにかく値段でモノを判断していない。 |

|

ただし、前述したようにハイレゾを聴く時に若干の不満があった。PC(マックブック・プロ)でハイレゾデータを再生し、エソテリックK-03Xsでアナログ信号に変換。そのアンバランスの出力をSV-192A/Dに入れるのだが、音のシャープさやハイレゾらしい高い分解能についてはちょっと穏やかだったのだ。この曲の、この部分は強烈な鮮度感や迸るようなシズル感がもう少し出てほしい。プリとパワーの間にパラメトリックイコライザーが入っているということもあるが、やはりプリの特性だった。 ちなみに今まで特に鮮度感が欲しい時にやってきたのは、アステル&ケルンの一世代前のフラッグシップのポータブルプレーヤーであるAK380。これを専用のクレードル(台)に装着すると、バランス端子からアナログ信号を出力することが出来て、これをダイレクとにパラメに入れていた。音量調節はAK380で出来るので、さすがの鮮度感ではあった。 |

「アステル&ケルンのAK380を専用のクレードルに設置して、バランス端子からダイレクトにパラメトリックイコライザーに差して使ってきた」 |

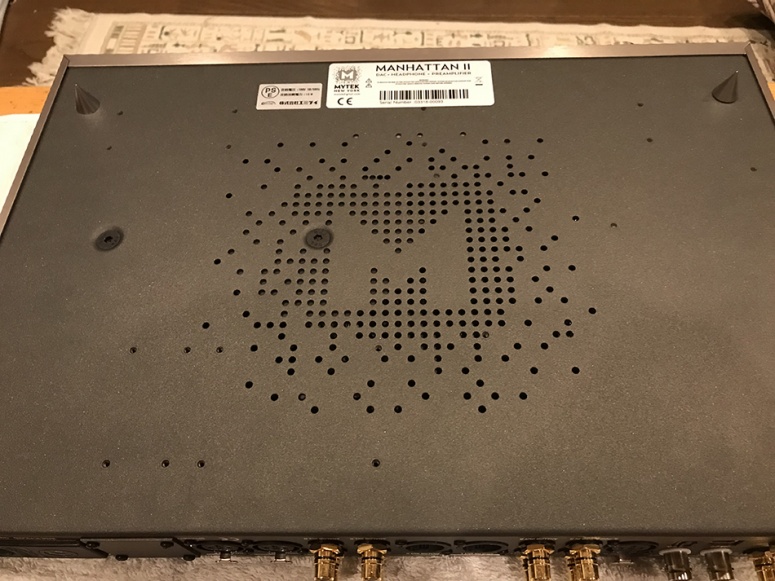

「実は底板(スチール製)も天板(アルミ製)と同じような加工が施してある。」 |

そして最終的にスイッチを押したのがMQA-CDの存在だった。MQAに対応したDAC部を持ったプリ。当初は同じマイテックのBrooklyn DAC+の購入を考えたのだが、Manhattan DACⅡとの音の差はきちんと把握できている。いい音への欲望に負けた。Brooklyn DAC+は値段を考えるとずんぶんよく出来た製品で、設計時期が新しい分の良さも持っている。ただしプリとして使おうとすると、アナログのバランス入力の端子を持っていない。これもうちではネックになった。 さて、Manhattan DACⅡが来て、鳴らし出してまず思ったのは、3月に音楽之友社で聴いた時と音が違うなということだった。当時のインポーターは今井商事だったが5月からエミライに移管になって、まさか「予告なき変更」が行われたのかと疑ったくらいだ(本当のところはわからないが)。しかし、電源ケーブルやら、オーディオボードやら、インシュレーターやら、いろいろやってきてわかってきたのは、セッティングのやり方によって出音の変化率が高い機材ということだった。 |

|

Manhattan DACⅡをクルマにたとえて言えば、強力なエンジンやブレーキ、サスペンションを持っているが、その挙動とかパワーの出方がピーキーという感じだろうか。特に脚を付属のスパイクのものにするとその傾向が強くなる。4点接地で、そのガタ取りが難しいというのもある。いろんなセッティングが決まると速く走れるが、セッティングが決まらないとホイールスピンしまくるような感じ。と、書くとネガに感じられてしまうかもしれないが、これがもう面白くて仕方がない。電源ケーブル、オーディオボード、スパイク受け、インシュレーターなど、さまざまな組合せや、特にManhattan DACⅡに対する位置など変えては聴き、ということをやっている。位置の問題というのは、トロイダルトランスの搭載位置が左に寄っているので、左側が重い機材というのがまず一点。そしてトランス自身のミクロ単位の振動の問題があり、同時に軽い右側にはこれまた別のモードのミクロ単位の振動が発生しているはずで、これをどうコントロールしてやるか、というのがキモになっている。自分の欲しい、帯域バランス、音の立ち方、解像度の感じ、音のテンション(コントラスト)など。もちろん基本的なManhattan DACⅡの音というのはあるのだが、音のニュアンスをずんぶんとコントロールできる機材だと感じている。 正直に言うとこのところ、電源ケーブル2本、オーディオボード2枚、その他を購入していて、従来からうちにあるオーディオアクセサリー類と合わせて取っ替え引っ替えしては聴いている日々だ。Manhattan DACⅡ本体で散財し、周辺アクセサリーで散財するというイケナイ流れ。ただし音楽を聴く仕事もある。たくさん来る新譜とか録音評用のCDを聴いていてもいったん音の要素の何かが気になると、プリをサンバレーとマイテックで交換してみたり、何か良さそうなセッティングの組合せを思いつくと実際にやって音を聴くまでは気が済まない。 |

「きちんとした日本語マニュアルと付属品の一部。リモコンはアップルの汎用のものを使うかたち。ねじ込み式のスパイクとその受け。そして受けの下に貼るスポンジ。」 |

「底板に貼ってあるシール。マイテック・デジタルのものと、インポーターであるエミライのもの」 |

写真は、ここまで来たけど明日はまた変わっているかもしれないという現状を撮影している。さすがにプリアンプとしてManhattan DACⅡのSN感は良く、空間の透明度の高さや、楽器自体の持っている微小領域の響きの再現性はかなり高い。また、エソテリックでMQA-CDを再生して、同軸デジタルをマイテックに入れた時の、特に新しめの録音が聴かせる世界、たとえば諏訪内晶子がソロヴァイオリンを弾いている『シベリウス&ウォルトン:ヴァイオリン協奏曲』(ユニバーサル UCCD-40012)は2002年の録音だが、この音はオーディオ好きな人だったらその情報量や質感表現力はクセになるレベルと思う。MQA-CDのポテンシャルにも驚かされるが、DACプリとしての優位性もまた高いということだろう。 |

|

セッティング変更のためにManhattan DACⅡを持ち上げたり移動させたりすることも多いのだが、薄型のプリで、特徴的なフロントとサイドパネルの仕上げの:掌に対する感触がクセになってきている。また大きさと重さのバランスが良くて、その感じから言うのも何だがまだまだ自分の欲しい音に持って行けそうな気がしてるのだが。理屈はない。 (2018年7月31日更新) 第196回に戻る 第198回に進む |

「フロントパネルの左端の部分、電源スイッチのあるところ。よくよく見ると、実に精緻に加工されている。持った時に独自の感触のある機材だ。」 |

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー