コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第205回/オーディオで聴くことと生で聴くこと~オラフソンのピアノに思う~[鈴木裕]

|

2018年10月2日火曜日。紀尾井ホールに「ヴィキングル・オラフソン plays バッハ ベートーヴェン」を聴きに行った。これがすごく良かった。良かったのだが、終わった直後の自分の周囲に座っていた人たち(音楽評論家の方々とか専門誌の編集者のみなさん)の反応は意外と冷静で、「あれっ、いたく感動してるのはオレだけ?」と思ったのだった。 前半はバッハ。本人が途中で拍手をしないようにと英語でしゃべってから弾きだしたが、言われずとも拍手をしなかったと思う。ひとつの組曲のようになっている。『ステレオ』誌11月号のステレオ・ディスク・コレクション用に、オラフソンのアルバム『バッハ・カレイドスコープ』について書いた自分の文章から引用すると「たとえば平均律の中の一曲とか、コラールをケンプが編曲したものや、ヴァイオリンの無伴奏用の曲をラフマニノフが編曲したものをモチーフとして天空に投げ飛ばし、新しい星座群を作った「構造体」とでも言うべき」組曲だったのだ。 |

|

選曲をプログラムから引用しておこう(このまま実際に全部をやったか、この順番通り弾いたかは確認していてない)。 「イタリア風アリアと変奏」BWV989 「前奏曲とフーガ」BWV850 「協奏曲」BWV974(マルチェッロのオーボエ協奏曲からの編曲) 「前奏曲とフーガ」BWV855 「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番」より「ガヴォット」(ラフマニノフ編曲) 「2声のインヴェンション第15番」BWV789 「3声のシンフォニア第15番」BWV801 「前奏曲とフーガ」BWV855aから前奏曲(ジロティ編曲) 「前奏曲とフーガ」BWV904 |

※イメージカットです。

※イメージカットです。 |

|

と、ベートーヴェンの話をする前にこの演奏会に行った頃の自分の状況を書いておこう。実はこの時期、忙しかったのだ。これはもう年の始めにはわかっていたことだが1年で一番忙しい2~3週間のさなかだった。オーディオの各種アワードの審査会や採点といったものが10月の中旬以降に続く。そのために各メーカーを回ったり、あるいは自宅に来ていただいて製品を聴くという試聴が20回くらいはあった。さらに2週連続でオーディオのイベントでしゃべることになりその準備とか、もちろん普段の通常業務(つまり音楽聴いたり、オーディオ聴いたり、原稿書いたり)があって、音や音楽を精度高く聴ける状態だった。普段でもちゃんと聴いているが、そのセンサーの感度がヒトケタ上がっていた。

|

|

というわけで後半のベートーヴェン。 「ピアノソナタ第1番」 「ピアノソナタ第8番《悲愴》」 8番は事前の告知では32番のソナタをやることが伝えられていた。自分もそうだが、おそらくオーディエンスの多くがちょっとがっかりしていたと思う。もちろん入り口のところにその曲目変更のお知らせはあったので、それなりに心構えはあったろう。しかし、ある種の予想というか、32番から8番に変更された落胆をまったくものともしない演奏が展開された。 |

|

と書くと、外人の演奏家にありがちな恣意的な解釈かと誤解されるかもしれない。そう感じさせないのは3つの要素がある。まず、解釈は独自だが譜面に対してもピアニズムみたいな面でも無理がないこと。2番目になにしろテクニックがとんでもない水準にあること。3番目はその上で、一回前の演奏とは違う感じで弾いているんだろうなという即興性、いままさに音楽が生まれているような感覚が横溢しており、逆に言えばそのニュアンスを実際の音に変換するテクニックを持っているために、ひとつの音楽としての整合性がとんでもなく高いのだ。 具体的に書くとまずダイナミックレンジが広い。ダイナミックレンジは広いがそれぞれの音量に必然性があり、音の色彩感や造形も変化させている。オラフソンと比較するとガツガツ弾いて大音量で威圧するようなピアニストたちはお子ちゃまに聞えてしまう。 次にタッチの表現力の幅の広大なこと。ピアニッシモでも硬い音が出せるし、フォルティッシモでもやさしかったりという変幻自在さがある。いわゆるトーナルフィデリティ(階調表現)、グラデュエーションのこまやかな表現が図抜けている。コードを弾いている時でも分解能が高く、そのひとつひとつが聞えてしまうのは不思議とさえ思ったが、その中でメロディやフレーズ的に聴かせる音が飛び抜けて聞えてくる感覚にも驚かされた。正直、こんな風にピアノって弾けるんだと思った。こんなにいろんな音の立ち上がりがあり、和音の鳴り方があり、あるフレーズが飛び抜かせて聞かせることができるんだという驚き。 しかも全体的な色彩感としてはオレンジだったり、黄色だったりするさまにこちらも陶然としてくる。ベートーヴェンなんだけど、ベートーヴェンじゃない。きっとオラフソンの頭の中にはそういうサウンドの風景が見えていて、それを現実の音として弾けてしまう。 |

「カンタータ54番」より「アリア」(オラフソン編曲)

「前奏曲とフーガ」BWV847

「オルガンソナタ」BWV847より「第2楽章」(ストラダル)

と、紀尾井ホールのツイッターでは出ていたが、2曲目は平均律一巻の2曲目で、譜面上は速度記号もなんもないが、プレストでドソミソドミレミというやつだ。これがもうほんとにその時の気分を表現しているんだろうなぁとい演奏だった。速く弾きたい時に速く弾け、ゆっくり弾く時には時間の流れをコントロールしているように、そして小さい音量でも浸透力高くエッジの立ったタッチで弾けること。こういうのをテクニックがあるんだと思った。

知識どうしが頭の中で新しいシナプスを伸ばし、それらがつながっていく時にある種の脳の快感があるが、そういう即興性を持った、いままさに生まれている感のある演奏だった。ただし以上のように、ダイナミックレンジの意味とか、トーナルフィデリティとか、音の色彩感とか、和音の分解能とか、立体的な音像感とか、そういった音の聴き方をしない人にとっては魅力的な演奏には聞えなかったのかもしれない。終演後の自分と、周囲の人たちのなにやら冷静な感じの落差を見てそう考えざるを得なかった。オーディオの、しかも聴けている耳だからこそ愉しめた種類の演奏なのだと。一旦はそう考えたのだが、後日ネットで当日の感想やレビューを読むと自分のように感じていた方も存在していたことは付け加えておきたい。

|

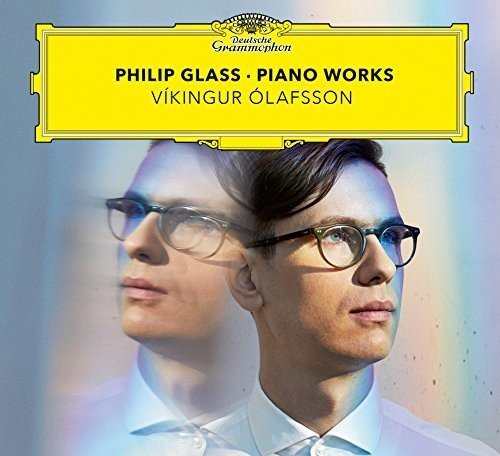

このオラフソンのピアノ魅力を聴いてみたいという方もいらっしゃると思う。次に来日する時はチケットは取りにくくなるだろうし、ホールも2000人級になることが予想される。海外に追いかけに行ってもいいが状況は日本と似たようなものだろう(時間とお金があるのなら、彼の本番は全部聴きたい気にさせられる)。で、録音でということになるとバッハのもいいが、彼のピアニズムがより良く出ているのは『フィリップ・グラス・ピアノ・ワークス』だ。できればCDではなく、e-onkyo等でダウンロードできるハイレゾや、アナログレコード(LP2枚組み)を推薦したい。24bit/96kHzやアナログマジックの威力ということもあるが、ハイレゾでは15曲目に、LPでは2枚目のA面4曲目に入っている「エチュード:第9番 (リワークト・バイ・CFCF)」も聴いてほしいからだ。これがCDには収録されていない。ピアノの延長上としてシンセサイザーの音が加えられており、今後のこの人の活動を予見させるところがある。もちろんまずピアノだけの曲が凄いのだが。 |

(2018年10月30日更新) 第204回に戻る 第206回に進む

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー