コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第209回/魔法のヴェールをかけた話[鈴木裕]

|

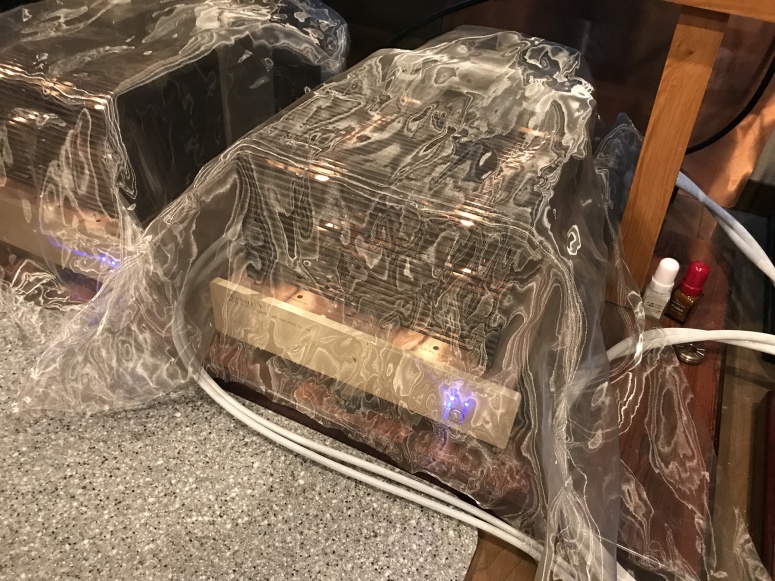

パワーアンプにヴェールがかかっている。電磁波等をシールドする目的だ。布のように見えるが後半で詳述するように金属の網だ。これでついに見えて来たものがある。オーディオの音が良くなっていくことを、山を自転車で登ることにたとえて来たが、やっと平らな見晴らしのいいところに到達した気になっている。

|

|

前段系用の壁コンセントからの電源ケーブル。電源タップ(アコリバ RTP-6 absolute)に入る前に、オーディオリプラスのケーブルノイズスタビライザーCNS-7000SZを装着。これはケーブルの外側を伝わってくる高周波のノイズを誘導し、除去する役割のもの。また、IECインレットプラグの下にはフルテックのNCFブースター。

前段系用の壁コンセントからの電源ケーブル。電源タップ(アコリバ RTP-6 absolute)に入る前に、オーディオリプラスのケーブルノイズスタビライザーCNS-7000SZを装着。これはケーブルの外側を伝わってくる高周波のノイズを誘導し、除去する役割のもの。また、IECインレットプラグの下にはフルテックのNCFブースター。 |

電源に乗ってくるノイズと、空中を飛び交う電磁波。ここではまとめて悪いヤツらと呼んでおくが、こいつらをここ2年くらい徐々にやっつけてきた。以前にもクリーン電源等を使ったこともあったが、「電源のノイズと電磁波の影響を徹底的にリジェクトしよう」というムーブメントの始まりはたしか2年くらい前。このコラムのバックナンバーを見てみると、「第134回/最近のクリーン電源」の更新は2016年10月の終わり。そして翌月には「第137回/最近のうちの電源」と、電源対策に乗り出している。電源対策は徐々に進めつつ、電磁波に対する対策(シールドの効いたケーブル類や電源タップを徐々に増やしていく)や、ケーブルの中を電気が通るとケーブル自体が振動して付帯音が発生することに対する対策(フルテックのNCFブースターシリーズの投入)、そして音楽信号であれAC100Vであれ、電気が流れる端子等の導通の改善(アンダンテラルゴのトランスミュージック・デヴァイス、TMDによる処理)とやってきた。 |

|

たとえばAC100VによってAC100Vを発電するタイプのクリーン電源。これは電圧降下している場合には必要だが、良くも悪くもそのクリーン電源の音質傾向が支配的になる。また、きれいな正弦波の電気を発電することが出来るが、モノによっては実は高周波のノイズを発生しているものもある。さらにアイソレーショントランスも個々の製品によって固有の音の度合いが強い。なので、もとの音を聴きたい、という目的としてはちょっと違うものになってくる。もちろん個人的に好きな音になるクリーン電源もあるが、とりあえず今回のプロジェクトとしては使わない方針だった。 ということで、電源対策のメインは並列型の電源フィルターだ。並列型じゃないものとしては直列型があるが、これはたとえば電源ケーブルと電源タップの間に接続して使うものだ。それに対して並列型は、電源タップの空いている口に差してその効果を発揮する。具体的に言えば、アコーティック・リヴァイヴのRPC-1とか、PSオーディオのNoise Harvester、オーディオプリズムのquiet lineといった製品を指している。直列に通らない分、それぞれの製品に固有の音質傾向が乗る度合いはかなり低い。ただし低くても、ある製品ばかりを使うとさすがにその音の傾向が再生音に感じられるだろうと、一種類は2個までしか使わないようにした。 |

その電源タップ。IECインレットに近い方からプリアンプ用、オーディオリプラスの電源タップ用、トータル・ミュージック・デザイン(TMD)の電源タップ用の3本の電源ケーブルが差さっている。プリアンプ用の電源ケーブルにはPSオーディオのNoise Harvesterが。リプラスの電源タップ用の電源ケーブルはアコリバの POWER SENSUAL-MDなので、並列型フィルターは使っていない。コンセントの空いた口にはオヤイデの電磁波吸収コンセントキャップMWA-EC。3本目の電源ケーブル(ティグロン MGL-DFA10-HSE)の横はオーディオプリズムquiet line。

その電源タップ。IECインレットに近い方からプリアンプ用、オーディオリプラスの電源タップ用、トータル・ミュージック・デザイン(TMD)の電源タップ用の3本の電源ケーブルが差さっている。プリアンプ用の電源ケーブルにはPSオーディオのNoise Harvesterが。リプラスの電源タップ用の電源ケーブルはアコリバの POWER SENSUAL-MDなので、並列型フィルターは使っていない。コンセントの空いた口にはオヤイデの電磁波吸収コンセントキャップMWA-EC。3本目の電源ケーブル(ティグロン MGL-DFA10-HSE)の横はオーディオプリズムquiet line。 |

プリアンプの電源ケーブルにはHelca 1が巻かれ、IECプラグの下にはフルテックNCFブースター。

プリアンプの電源ケーブルにはHelca 1が巻かれ、IECプラグの下にはフルテックNCFブースター。 |

あと、回路に対して並列につながってもいないものを”よりそい型”と呼んでいる。鈴木裕だけの勝手な命名だが。一番わかりやすいのは、一般的にも使われるフェライト磁石をケーブルの途中に取り付けるものだ。電気回路的にはつながっておらず、絶縁体があり、その横に位置して効果を発揮する製品。うちで使用しているオーディオアクセサリーとしては、オーディオリプラスのケーブルノイズスタビライザーCNS-7000SZ。そして、クライナのHelca 1(ヘリカワン)が挙げられる。Helca1はメーカーでは「ケーブル専用インシュレーター」というジャンルのアクセサリーとして開発。つまり、振動対策目的なのだが、テストしてみると電源ケーブルであれ、信号系のケーブルであれ、高周波のノイズをリジェクトする効果があるようにも感じている。 ただし、リファレンスのパラメトリックイコライザー(アヴァロンデザインAD-2055)の電源についてはNSのアイソレーショントランスを使っている。これ、話と違うじゃないかと突っ込まれそうだが、AD-2055には電源スイッチがないためにNSのスイッチが便利なのだ。電源スイッチ付きのクォリティの高い電源タップがあればとは思うが、今のところ該当するものと出会えていない。 |

|

高周波のノイズ対策については、シールド効果の高いケーブル、電源タップ類を徐々に増やしていった。シールド性能についてはいろいろなメーカーが取り組んでいるが、特にコード・カンパニーが意識的だし、徹底的だ。興味のある人はアレイテクノロジーの説明を参照してほしいが、特に最上位の2機種のケーブルのシールドは厳格で、ChordMusicは導体1本ごとに7重、Sarum Tは3重のシールドを持っている。かくして CDプレーヤーやフォノイコライザーからプリアンプ、イコライザー、バワーアンプ間のインターコネクト類はすべてSarum T、スピーカーケーブルはChordMusicを使っている。これらによるリファレンス的な音に対して、さらにより深い音楽性を引き出して聴きたい時にはプレーヤー(フォノイコ)とプリの間にアコリバのRCA-absolute-FMを接続。以前に番組でテストしてその威力を聴いてもらったこともあるが、ノイズ除去素材であるファインメットビーズをケーブル内部に装着した、ノイズ除去機能付きインターコネクトでもあるのだ。 また、電源ケーブル自体、往年のMITのものは、300kHz以上とか、100kHz以上のノイズをリジェクトする機能を持っていて、音質的にも地味で好きなのでけっこう多用している。 |

リプラスの電源タップ(SAA-6SZ-MK2)。IECインレット側から、まずひとつめのコンセントにはCDプレーヤー(エソテリックK-03Xs)に行く電源ケーブル(アコリバ)と並列型電源フィルター(アコリバRPC-1)。二つめはDACプリ(マイテックデジタルManhattan DACⅡ)用の電源ケーブル(MIT Mugnam ACⅡ)。並列型電源フィルターはハイエスト・ワールド・テクノロジー社POWER SUPPLY ENHANCERⅡ。3つ目はフォノイコライザー(として使っているMarkLevinson No.26SL)用。電源ケーブルはMIT Z CORDⅡで、並列型フィルターはノンブランド。

リプラスの電源タップ(SAA-6SZ-MK2)。IECインレット側から、まずひとつめのコンセントにはCDプレーヤー(エソテリックK-03Xs)に行く電源ケーブル(アコリバ)と並列型電源フィルター(アコリバRPC-1)。二つめはDACプリ(マイテックデジタルManhattan DACⅡ)用の電源ケーブル(MIT Mugnam ACⅡ)。並列型電源フィルターはハイエスト・ワールド・テクノロジー社POWER SUPPLY ENHANCERⅡ。3つ目はフォノイコライザー(として使っているMarkLevinson No.26SL)用。電源ケーブルはMIT Z CORDⅡで、並列型フィルターはノンブランド。 |

トータル・ミュージック・デザインの電源タップ(DIVA)には、順にまずノンブランドの並列型フィルター、ミュージックバードのチューナー(MDT-5CS)、フォーカスライトのパラメトリックイコライザー、ミュージックサーバー(フィダータHFAS1-S10K)、フィダータ用のUSBハブ(ノンブランドのものの電源アダプター)などが差さっている。

トータル・ミュージック・デザインの電源タップ(DIVA)には、順にまずノンブランドの並列型フィルター、ミュージックバードのチューナー(MDT-5CS)、フォーカスライトのパラメトリックイコライザー、ミュージックサーバー(フィダータHFAS1-S10K)、フィダータ用のUSBハブ(ノンブランドのものの電源アダプター)などが差さっている。 |

以上のように悪いヤツらを2年近くに渡って徐々にやっつけて来たが、大きく残ったのが真空管アンプに対する電磁波対策だった。特にパワーアンプ(サンバレーのSV-2PP(2009))。現代ハイエンドのアンプのように分厚いアルミのボディを持っていないどころか、前段用の300Bや6SN7、出力段の845。これらの真空管たちが正々堂々と外部に露出している。高周波のデジタルノイズのなかった60~70年代のような牧歌的な時代なら良かったのだろうが、いまや空中を飛び交う高周波は膨大だ。敵軍が攻めてきた正門の上に将軍が仁王立ちして、矢面にさらされているようなものだ。真空管アンプをお使いの方には申し訳ないが、これは残念ながら事実である。 そんな真空管アンプのシールド対策として探し出したシールド材。アマゾンの「ほしいものリスト」には9月終わりにはリストアップしていたが、ずっと忙しくて放置。そんな、ついつい先のばしにしていた11月の終わり、取材のためにアンダンテラルゴの試聴室を訪れた。仕事としてはコード・カンパニーの新しいスピーカーケーブルの試聴だったが、余興として聴かせてもらったのがすべての電源を取っている電源タップに被せた布のようなもの、そう今うちのパワーアンプにかかっているシールドメッシュ、アダマンタンADM 003の”ある/なし”の比較試聴だった。 |

|

アンダンテラルゴはコード・カンパニーのケーブル類の輸入元であり、シールド性能がいかに再生音に対して効果の高いものかをよく認識されている。と言うか、それを追体験させてもらってきたのが自分だ。同様に考えたのも当然なのだが、それにしても同じものを選んでいたとは。聴かせてもらうと効果は歴然としていた。 アダマンタンADM- 003の説明をかい摘んでしておこう。素材はステンレスの0.03mm径のワイヤーをメッシュ状に編んだもの。網の目としては0.22mm×0.22mm。質量としては90g/㎡。実際に触るとシルクのジョーゼットの、その張りを強くしたようなしなやかな質感だ。特徴としては、透光性と通気性がかなり良いこと。透けて見えて、大事なのは温度が高くなる真空管アンプにかけても放熱的に大丈夫な点。「洗濯不可」と記されているが、それくらい布のような気になってくる素材だ。 シールドできる帯域としては、地デジ用UHF(470~710MHz)、携帯電話(700MHz、800MHz、900MH、1.5GHz、1.7GHz、2GHz)、電子レンジ(2.4GHz)、ブルートゥース(2.4~2.45GHz)、無線LAN等(2.4~6GH)といった帯域で、それらの電磁波を99.99%~99.97%減衰させるというテスト結果。詳しくは輸入元のpdf.を見てもらった方が早いだろう。 |

パワーアンプとリファレンスのパラメトリックイコライザーは前段系とは別のブレーカーから電源を取っている。壁コンセント(ジョデリカTHE SOUND SOURCE)から、パラメにはキャメロットテクノロジーズの電源ケーブルでNSのアイソレーショントランス(NZT-0600)を経て電源部に使用。

パワーアンプとリファレンスのパラメトリックイコライザーは前段系とは別のブレーカーから電源を取っている。壁コンセント(ジョデリカTHE SOUND SOURCE)から、パラメにはキャメロットテクノロジーズの電源ケーブルでNSのアイソレーショントランス(NZT-0600)を経て電源部に使用。 |

さてアダマンタンADM- 003をパワーアンプにかけた音だ。幅1.05m、長さ2mのものを手に入れてみた。今までやってきた電源対策、ケーブル類のシールド対策ももちろん前提となるだろう。しかしこれ、最初にやった時には衝撃的な結果に絶句した。アンダンテラルゴで聴いた電源タップに対する対策の3倍くらいの変化量だ。やはり真空管アンプは現代の電磁波環境においては無防備すぎるのだ。

なにしろまず音の背景も音自体も静かになった。空間の透明度という言葉を使うが、今まででも透明だったし静かだったが、比較するともうまったく静かで、もうまったく透明なのだ。音像自体に何か付帯するものが、比較するとだいぶあったことが発覚する。ちょっと露悪的だが「悪い霊が取り憑いていたのが払拭されたような感じ」と書いておこうか。

パワーアンプはまず、アコリバの電源タップ(RTP-4 absolute)に入り、そこに並列型フィルターが二つ(アコリバRTP-1、PSオーディオNoise Harvester)。そこから自作電源タップへの途中にはHelca 1。リプラスのコンセント(RWC-2RU)は、ベースプレート(SCB-2SZ)に装着。モノーラルのバワーアンプへ。

パワーアンプはまず、アコリバの電源タップ(RTP-4 absolute)に入り、そこに並列型フィルターが二つ(アコリバRTP-1、PSオーディオNoise Harvester)。そこから自作電源タップへの途中にはHelca 1。リプラスのコンセント(RWC-2RU)は、ベースプレート(SCB-2SZ)に装着。モノーラルのバワーアンプへ。 |

また、以前から認識しているが、高周波のノイズの悪い影響のひとつは、音色感が妙に明るくなる点だ。高域の暴れが本来のソフトにない高音感を醸しだしていたりするのだが、これがついに収まった。だいぶ収まってはいたのだが、あるラインを越えた達成感のある感じ、深みのある音色、という言い方をついしてしまうが、これが本来の音色なのだろう。ヴァイオリン、ピアノ、オーボエ、トランペット、と楽器の名前を列挙していっても仕方ないが、たとえばクラシックであれば何十年も修業してきた奏者が出している、その音色の必然性みたいなものがそのまま出てくる。音像の輪郭もきちんとあるが、強調感がない。 総じて言うと、臨場感とか実在感といった言葉で表現されるような、録音された現場自体がまるごとそこにいるような感覚の最上級な感じ。しかも、それがこれみよがしではなく、自然というか、もうそのものの感じしかしない。浸透力も高いのでボリュームを絞っても満足度高く音楽が聴けるのだが、浸透力が高い、という言葉が意識に上ってこない種類の何か。 |

|

これを読んで「よっしゃオイラも使ってみるぜ」と思った方に。アダマンタンADM 003はステンレスの網なので当然電気が通り、スピーカー端子などのブラスとマイナスの電気が通っている部分に接触するとショートする。そして、それよりも恐いというかわかりにくいのは、メッシュの端は何の処理もされていないので、小さなステンレスの糸がほつれてその一部がコンポーネントの内部に入ったりすると、これまた基板上でショートする。充分な注意、対策などを考えて導入してほしい。 ちなみにコンポーネント自体がアルミの塊から削りだしたような筐体を持つ、ジェフローランドとかゴールドムンドとかの、いわゆるハイエンドの製品にアダマンタンADM- 003を被せても効かないだろう。そういったコンポーネントはそもそも素晴らしいシールド性能を持っているのだから。というか、ああいうハイエンドの機材から出てくる静謐な音がうちの部屋で鳴っていて、正直、我ながら不思議な気さえしている。もしもうちの音を聴く場合があったら”魔法のヴェール”のある/なしをお聞かせできるので驚かれることになると思う。 |

パワーアンプ用の電源ケーブルはMITのZ CORD2。ちなみにケーブルの途中のふくらみでは、電気に乗ってくるノイズの100KHz以上をリジェクトしているという説明。基本は、ひとつのコンポーネントに対して、三重以上の並列型(あるいは、よりそい型)電源フィルターを通して電気を供給しようとしているのだが。

パワーアンプ用の電源ケーブルはMITのZ CORD2。ちなみにケーブルの途中のふくらみでは、電気に乗ってくるノイズの100KHz以上をリジェクトしているという説明。基本は、ひとつのコンポーネントに対して、三重以上の並列型(あるいは、よりそい型)電源フィルターを通して電気を供給しようとしているのだが。 |

|

大事なのは最初に書いたように、何かを付け加えるのではなく、悪いヤツらをしらみ潰しにやっつけてきたということなのだ。あるオーディオアクセサリーメーカーの人がアダマンタンADM- 003を使う前の状態を聴いての感想が、これだけたくさんのオーディオアクセサリーを使っていながら普通の音なのが不思議だと言っていたが、コクを増やそうとか艶を出そうといった発想じゃない。アダマンタンADM- 003を加えることによってさらに普通に、地味という言葉を使っていいくらいになった。いや、この地味こそ滋味と言うべきか。ここまでやらなきゃいかんのかと考えるとちょっとうんざりもするが、これが本来の音だし、音楽だとも思う。その音が現実に鳴っている。 さて、次はどこに向うのか。しばらくは愛聴盤のCDやレコードをひたすら聴き直したいというのが正直な気持ちだけれど。 |

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー