<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第245回/夢を実現してしまった男[鈴木裕]

あるオーディオの関係者が集まる飲み会があって、二次会で隣の席に座った人、吉崎康晴さんと仲良くなった。とても聡明な方だがその聡明さが先走ることもなく、物腰やわらかくお話しになる男性だ。その人がスピーカーを作ったという。エンクロージャーは金属製で、元の無垢の金属の塊の合計としては2.5トン。そこから削りだして、ドライバーユニット等が装着された状態は180kgほどに収まっているという(ネットワークは別体で45kg)。その原型は14年くらい前にはあるので、相当長い間やってきていることになる。

と書き出しただけで、そのスピーカーが尋常じゃない造りだということがわかってもらえると思う。何はともあれ聴きにいくことにした。スピーカーが設置されている場所は吉崎さんの家ではなく、秋葉原にあるオーディオショップ、ダイナミックオーディオ5555の7階。日本のハイエンドオーディオの聖地であるハイエンド・オーディオ・ラボラトリー、H.A.L.。念のため、この言葉が出てくる毎に説明しているようにハイエンドというのはかつてハリー・ピアソンが命名した言葉で「至高の」という意味。音楽そのものと向き合えるオーディオというイメージで、その値段の高さを競い合うようなものではない。たしかに高額な場合は多いが。

|

|

ダイナミックオーディオ5555の7階。ハイエンド・オーディオ・ラボラトリー、H.A.L.。大型スピーカーが林立している。

ダイナミックオーディオ5555の7階。ハイエンド・オーディオ・ラボラトリー、H.A.L.。大型スピーカーが林立している。

|

さて7階に到着すると、まずそのスピーカー、Ta.Qu.To-zero(タクト・ゼロ)を生み出した吉崎さんと再会。そしてH.A.L.の担当者の川又利明さんと挨拶した。川又さんの文章はネット上で何十回も読んできたが、お会いするのは初めてだ。挨拶もそこそこに試聴する部屋へ。まず、H.A.L.のリファレンスであるという、すべてエソテリックのグランディオーソ・シリーズのエレクトロニクスで鳴らすHIRO Acoustic Labolatoryの

MODEL-CCCSを聴かせてもらった。

今回聴かせてもらったスピーカーの2機種。手前左のライトグレーのが、HIRO Acoustic LabolatoryのMODEL-CCCS。そして目玉親父のようなノードのHylixa(これは聴いていない)があって、右側の黒光りしているのがY'Acoustic System のTa.Qu.To-Zero。

今回聴かせてもらったスピーカーの2機種。手前左のライトグレーのが、HIRO Acoustic LabolatoryのMODEL-CCCS。そして目玉親父のようなノードのHylixa(これは聴いていない)があって、右側の黒光りしているのがY'Acoustic System のTa.Qu.To-Zero。

|

|

30分ほどの試聴時間だったが空間の決定的な透明度とかサウンドステージの深さや高さ方向の表現力、余韻の消え際が空気と一体化して馴染んでいる様子など聴いたことがないレベルだ。良くも悪くも付帯音といったものをまったく感じさせない。ひとことで言うときわめて高い精度のハイファイ(音楽ソフトの音に対して決定的に忠実)で、それは音色感についてはもちろんだが、音量ハイファイという意味でも、スケール感ハイファイという意味でも徹底している。峻厳とか、ストイックといった言葉が浮かんでくるような世界だ。ひとつにはエレクトロニクス類のエソテリックのキャラクターということもあるし、オーパス・パワー・コードをはじめとしてトランスペアレントの電源ケーブルを多数投入。あのエネルギー感とトランジェントの凄さが注入されているということもあるだろう。

|

うれしかったのは、ヴォーカルの音=音像について。

ポップスやジャズ、ロックなど、歌手の口とマイクの距離は一般的には近目だ。ライブであれば、唇にくっつくくらいの距離の人もいるし、レコーディングでは2~30cmくらいが一般的だろうか。声帯が振動し、口腔、唇、舌、歯の位置によって子音と母音が構築されて、言葉として音としてマイクに到達する。この時にその近さゆえに、声がある種の気流のような音像として見える感覚がある。オール・グランディオーソ+HIRO Acoustic Labolatory/MODEL-CCCSからはその音=音像が見えてきた。実は昨年の夏くらいから、うちのオーディオからもそういうものの片鱗みたいなものが見えていて、それは呪文のように「イキオイ」とか「ホトバシリ」とか呟きながら電源ケーブルを自作したり、セッティングするうちに出現した。本来あるはずのものなのか、何かうちのオーディオのさまざまな要素(と言うか、自分の邪念)が生み出してしまったマヤカシのようなものなのか、実は確信が持てなかったのだが、それが見事に聞こえ見えてきた。アレはマヤカシじゃなかった。

|

|

H.A.L.のリスニング側。ふたつの一人用ソファーが並んでいるが、左がHIRO Acoustic Labolatoryに、Y'Acoustic Systemに合わせてある。部屋の対策もかなりやってあり、林立する大型スピーカーの存在をものともしないサウンドステージが展開する。

H.A.L.のリスニング側。ふたつの一人用ソファーが並んでいるが、左がHIRO Acoustic Labolatoryに、Y'Acoustic Systemに合わせてある。部屋の対策もかなりやってあり、林立する大型スピーカーの存在をものともしないサウンドステージが展開する。

|

カタログを撮影したもの。アルミ合金と真鍮とマグネシウムの使いどころがわかる。

カタログを撮影したもの。アルミ合金と真鍮とマグネシウムの使いどころがわかる。

|

|

HIRO Acoustic Labolatoryについては、これを開発した廣中義樹さんにお会いしていないし、また試聴でもケツの穴までよく知っている聴き慣れた自分のソフトを聴いていないのでこれくらいにしておこう。そのうちまた続編を書いてみたい。

さて、Y'Acoustic System のTa.Qu.To-Zeroだ。

吉崎さんの頭の中で鳴っていた理想の音を現実のものとすべく、該当する世界中のドライバーユニットをすべて購入して聴いた上で決めたユニット構成だという。繰り返すが、世界中のメーカーの、これぞと思うドライバーユニットをすべて自腹で買って、おそらく買っては慣らしをして、クロスなどもいろいろ試してテストしていったのだろう。該当する、というのは3ウェイを構成するサイズ(口径)のことだと考える。自分にも理想とするスピーカーのイメージが漠然とあって、低域は30cmのウーファー一発が欲しいが、そういうことを徹底的に詰めていったのだ。

|

完成形としては、

・ツイーター 30mm ダイヤモンドの振動板

・ミッド 75mmソフトドーム

・ウーファー 300mm カーボンサンドイッチコーン

と発表されている。

問題はエンクロージャーだ。基本的にはアルミ合金がメインで7つのパーツに分割される。そこに真鍮と純マグネシウムを部分的に使用。よくこんな大きなものを削り出せるCNC旋盤の施設があったものだとも思うが、そもそもそうした設計図をCADで制作できる吉崎さんの能力にも羨望する。2.5トンから削りだして行って結局180kgということは、ユニットの重さもあるわけだからそれを10kgとして2330kg分を削り落としていったことになる。元の無垢の金属の値段とか加工賃とか作業時間とか、スピーカー造りとしてはまったくもってとんでもない領域になっている。

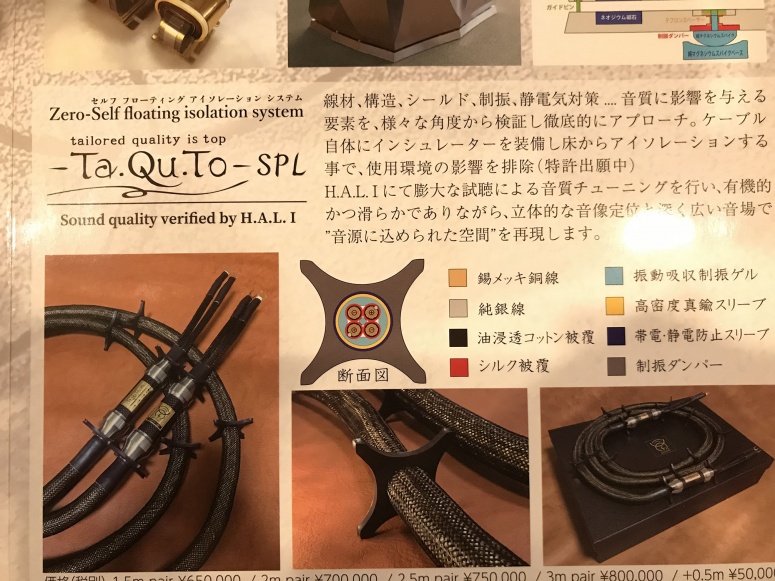

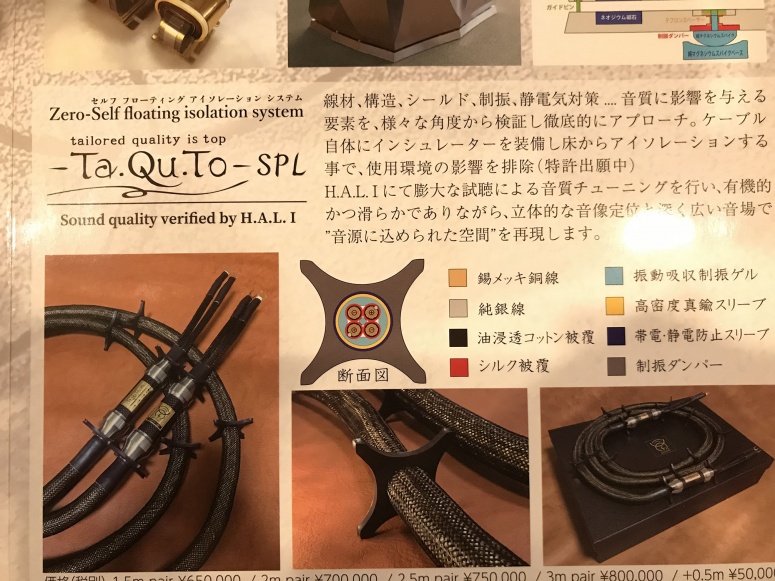

そしてパッシブネットワークは別体で、こちらもボディはアルミ合金からの削り出し。磁気でフローティングしている。アッテネーションの調節については、抵抗ではなくトランスを採用。スピーカーケーブルも別売りながらスピーカーの名前を付けられたものがある。導体だけは既成のものを使っているが、二重の絶縁体や振動吸収ゲルの層の外側の二重の被服など、手作り感の強いもの。仕上げに手裏剣のようなものがケーブルに装着されているが、これは制振ダンパーであり、床から浮かせるインシュレーター的な働きも持つのだろう。

|

|

カタログにある製作途中のカット。こうやってみると、あらためて大変な削り出しの作業なのが伝わってくる。

カタログにある製作途中のカット。こうやってみると、あらためて大変な削り出しの作業なのが伝わってくる。

|

Ta.Qu.To-SPL。このスピーカーだけでなく、高い実力を持ったスピーカーケーブルだという。

Ta.Qu.To-SPL。このスピーカーだけでなく、高い実力を持ったスピーカーケーブルだという。

|

|

今、手裏剣と書いように「和」のイメージを持っているのだが、本体の全体的なフォルムも戦国武将のようだなと感じる。アヴァロンのISISなどはフードを頭から被った西洋の僧に見えているが、吉崎さんに何かのイメージを持っているのか確認し忘れた。以前、ヴィヴィッド・オーディオでスピーカーを開発しているローレンス・ディッキー(B&W時代にオリジナルのノーチラスを作った人)に、当時のGIYA G1の形を、牧羊神か何かのイメージかと質問してきちんと否定されているので、このあたりについての自分の感性はまったくアテにならない。

|

ま、とにかく音だ。2種類のエレクトロニクスで聴いたのだが、グランディオーソのシステムで聴いた音が忘れられない。

シャイー指揮ルツェルン祝祭管弦楽団によるライブ録音の《春の祭典》。冒頭から第一部の半分くらいまでを聴いたが、これが実に楽しかった。以前に

エステロンのフォルツァのことを書いたが、ある意味、オーケストラの渦中にいるような主観的な感じのリスニング体験をもたらしたのに対して、Ta.Qu.To-Zeroではそれは指揮者のうしろ5mくらいに浮いている感じだ。リラックスしてオーケストラを見ることができる。しかしそのオーケストラの等身大と言っていいような大きさ、それぞれの音像が本当に独立して本当にそこにいる感じ、ステージの奥にいるグランカッサやティンパニーがドカンと強打する時の距離感や音圧など、聴いているうちについつい顔がほころんでニヤニヤしてしまう。いい意味で、聴き心地の良さがあり、ボリュームを上げていってもぜんぜん破綻しないのでついつい相当なヴォリューム、つまり本当のオーケストラが鳴っている感覚の大音量になってしまう。

いやはやそれにしてもエンクロージャーが強固なのは本当に大事だ。ユニットの振動板の剛性(と強度)が相乗して空気をグリップしていることの凄さ。スピーカーケーブルを通って来た音楽信号が逃げずに、空気の疎密波として音楽を蘇生させてしまっている感覚横溢である。そして大事なのは、音色感として微妙に暖かく、人間味のある再生音ということ。吉崎さんは有機的な、という言葉を使っていたが、自分の言葉で言えばヒューマンな感じがTa.Qu.To-Zeroから表現される音楽にはある。これが大きな特徴に思えた。

試聴後、話が弾んでしまったが、自宅でどんなスピーカーを鳴らしているか訊いた時の答が印象的だった。世界中から集めたユニットの、使わなかった分を組み合わせて使っているという。「もう、そんなお金ないですから」と。

吉崎さん、やり切ったし、お金も使い切った。それでも「理想の音=夢」を現実のものにしてしまえたのだ。それでいい。体験させてもらって清々しい気持ちになれた。

|

|

吉崎さんが自分のために作ったスピーカー。唯一の前提条件が「同じモノが製造可能」ということで、欲しい人がいたら作ってくれる。ペアで2980万円(税抜き)という値段もついている。もはや高いか安いかよくわからない。

吉崎さんが自分のために作ったスピーカー。唯一の前提条件が「同じモノが製造可能」ということで、欲しい人がいたら作ってくれる。ペアで2980万円(税抜き)という値段もついている。もはや高いか安いかよくわからない。

|

(2020年1月31日更新)

第244回に戻る 第246回に進む

ダイナミックオーディオ5555の7階。ハイエンド・オーディオ・ラボラトリー、H.A.L.。大型スピーカーが林立している。

ダイナミックオーディオ5555の7階。ハイエンド・オーディオ・ラボラトリー、H.A.L.。大型スピーカーが林立している。 今回聴かせてもらったスピーカーの2機種。手前左のライトグレーのが、HIRO Acoustic LabolatoryのMODEL-CCCS。そして目玉親父のようなノードのHylixa(これは聴いていない)があって、右側の黒光りしているのがY'Acoustic System のTa.Qu.To-Zero。

今回聴かせてもらったスピーカーの2機種。手前左のライトグレーのが、HIRO Acoustic LabolatoryのMODEL-CCCS。そして目玉親父のようなノードのHylixa(これは聴いていない)があって、右側の黒光りしているのがY'Acoustic System のTa.Qu.To-Zero。 H.A.L.のリスニング側。ふたつの一人用ソファーが並んでいるが、左がHIRO Acoustic Labolatoryに、Y'Acoustic Systemに合わせてある。部屋の対策もかなりやってあり、林立する大型スピーカーの存在をものともしないサウンドステージが展開する。

H.A.L.のリスニング側。ふたつの一人用ソファーが並んでいるが、左がHIRO Acoustic Labolatoryに、Y'Acoustic Systemに合わせてある。部屋の対策もかなりやってあり、林立する大型スピーカーの存在をものともしないサウンドステージが展開する。 カタログを撮影したもの。アルミ合金と真鍮とマグネシウムの使いどころがわかる。

カタログを撮影したもの。アルミ合金と真鍮とマグネシウムの使いどころがわかる。 カタログにある製作途中のカット。こうやってみると、あらためて大変な削り出しの作業なのが伝わってくる。

カタログにある製作途中のカット。こうやってみると、あらためて大変な削り出しの作業なのが伝わってくる。 Ta.Qu.To-SPL。このスピーカーだけでなく、高い実力を持ったスピーカーケーブルだという。

Ta.Qu.To-SPL。このスピーカーだけでなく、高い実力を持ったスピーカーケーブルだという。 吉崎さんが自分のために作ったスピーカー。唯一の前提条件が「同じモノが製造可能」ということで、欲しい人がいたら作ってくれる。ペアで2980万円(税抜き)という値段もついている。もはや高いか安いかよくわからない。

吉崎さんが自分のために作ったスピーカー。唯一の前提条件が「同じモノが製造可能」ということで、欲しい人がいたら作ってくれる。ペアで2980万円(税抜き)という値段もついている。もはや高いか安いかよくわからない。