コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第257回/自作電源タップのこと[鈴木裕]

音元出版の季刊誌『オーディオ・アクセサリー』のvol.177。“評論家が自作する電源タップ・コンテスト”という企画があった。エントリーした評論家の方々を敬称略で書くと、井上千岳、生形三郎、小原由夫、鈴木裕、炭山アキラ、角田郁雄、林正儀、福田雅光といったみなさん。なかなか興味深い内容だし、パーツの仕込みからそれぞれの製作、ヴォイシング、それをまた集めての福田さんによる評価、福田さん製作のタップをそれぞれの評論家がテスト、といったようにけっこう手間もかかっている。

じゃあ、リーズナブルを意識しないで選んだらどうだったか。実は企画当初、ぱっと浮かんだのは、オーディオリプラスの製品を中心に構成するプランで以下のラインナップだった。

電源プラグ RCP-1RU 27,000円(外税)

コンセント RWC-2RU 38,000円(外税)

コンセントベース 2CB-2SZ 45,000円(外税)

コンセントプレート CPP-2SZ/HG 76,000円(外税)

ケーブル代が入っていないのに既に186,000円(外税)になってしまい、諦めた。自分としては「納得できる」し、実際にこれに近いものをパーツを購入して自作。うちのシステムで使っているが、この場合はさすがにリーズナブルという言葉は当てはまらないだろう。しかし結果として記事のタイトルからリーズナブルという言葉が外されたのだから、もっとやりたい放題やっておいても良かったのかなと。たとえばケーブルとしては、サエクのPC-TripleC EX導体を採用したスピーカーケーブル、ストラスフィアシリーズのSP-1。これの2mものが34万円なので、うまく電源ケーブルとして使えるようにして組み立てると合計50万円強で素晴らしいものが出来そうだ。いや、妄想です。考えているうちが楽しい。

さいごにご注意を。電源関係は振動するものなので、ネジ類はしっかり締めたいし、完成した後でも、一カ月とか三カ月経ったらいったん分解して増し締めを行いたい。意外とゆるんでいる場所がある。接点どうしが微妙に触れたり触れなくなるような状況になると火花が発生して火事の危険性もある。そもそもAC100V、AC200Vを扱うパーツなので、くれぐれも安全には注意して自作してほしい。

電源関係の変更は基本的に音の変化量が多く、うまくいくとシステムの再生音を目覚ましく向上させることができる。

(2020年5月29日更新) 第256回に戻る 第258回に進む

お持ちの機器との接続方法|

ところで出来上がった雑誌を見て、アレ?と思ったことがあった。当初の企画書の仮題には“リーズナブルなアクセサリー&ケーブル”という文言があって、自分としてはこの“リーズナブル”が大事だと思って各パーツを選択した。 英語としてのreasonableは、本来は「合理的」とか「納得いく」という意味だが、日本語としては「モノの価値の割には価格が安い」とか短く言えば「値頃感がいい」みたいな意味で使う場合が多い。この場合で言えば、ある程度安くても知恵のあるパーツの選び方とか作り方の工夫で音もいい、というような方向性。そこを目指して、自分としては、たとえばフルテックの2万円近くするNCFブースター・ブレイスを使いたかったので、コンセントはロジウムメッキのを使わずに金メッキのを選び(これで7千円弱稼げる)、電源プラグもオヤイデの上級モデルながら値段の抑えられているものを選択。その上でアンダンテラルゴのTMDを使って情報量を確保しよう、といったことを考えたのだった。結果、下記のパーツを組み合わせた。 ボックス MIRAI PVR16-2(ブラック)¥484(税込) 固定クランプ TAKACHI RPG16-14B ¥528(税込) コンセント FURUTECH GTX-D(G)¥15,330(税別) プラグ OYAIDE ARMORED AP-004 ¥13,500(税別) ケーブル ACROLINK 7N-PC4030 Leggenda CB ¥15,000/m(税別) プレート OYAIDE WPC-Z ¥16,000(税別、ベース付) アクセサリー類①FURUTECH NCF Booster-Brace ¥19,800(税別) アクセサリー類②OYAIDE(電磁波吸収シート)MWA-030S ¥2,400(税別) アクセサリー類③ANDANTE LARGO(接点拡張剤)TMD ¥7,000/3ml(税別) |

今回の企画でパーツの選定、製作、ヴォイシングをした自作電源タップ。

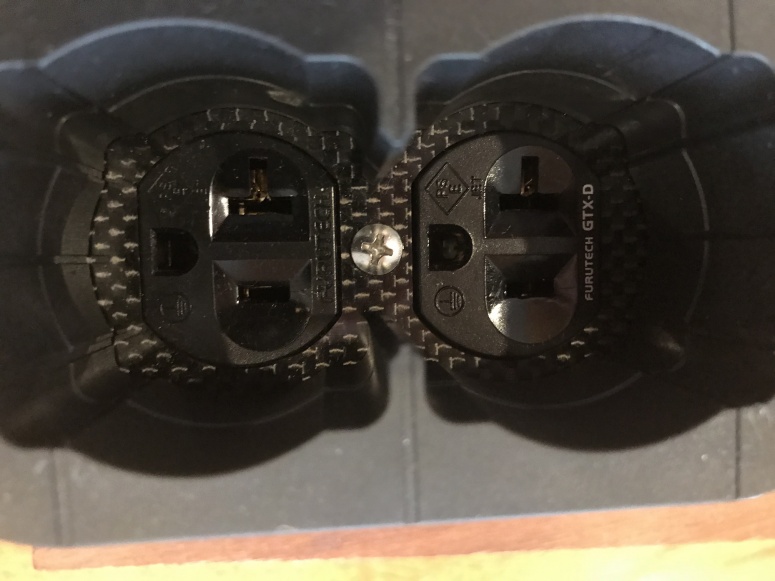

今回の企画でパーツの選定、製作、ヴォイシングをした自作電源タップ。 コンセント部を上から見た写真。大きめに振動し、音楽信号に影響を与える部分。

コンセント部を上から見た写真。大きめに振動し、音楽信号に影響を与える部分。 |

オヤイデのWPC-Zのアルミ削りだしのベース部。精度も高く、仕上げも美しい。

そこにフルテックのGTX-Dの金メッキのもの。

オヤイデのWPC-Zのアルミ削りだしのベース部。精度も高く、仕上げも美しい。

そこにフルテックのGTX-Dの金メッキのもの。 |

ただし、計算してみると自分の作った電源タップのパーツ代の合計は、115,445円(税込み)だった。当初のイメージとしては5万円程度で収まればいいとは考えていたのだが、ぜんぜん収まらず、10万円を大幅に越えてしまった。他の方のを見てみると、さすがなのは炭山アキラさんでパーツ代の合計は58,000円弱。あるいは井上千岳さん製作のも81,000円強という価格で抑えている。こうやって計算してみると、当初は企画書にあった“リーズナブル”という言葉がなくなってしまったのも仕方ない。 ただし誤解してほしくないのは、だったら自作に意味がない、ということじゃない。趣味のことなので自分が納得のいくまで自作するのはとてもいいことだ。料理でも洋裁でもそうだが、メーカーの既製品を買ってくるより自作する方がお金がかかるのはわりと普通のことだし。 |

電源プラグ RCP-1RU 27,000円(外税)

コンセント RWC-2RU 38,000円(外税)

コンセントベース 2CB-2SZ 45,000円(外税)

コンセントプレート CPP-2SZ/HG 76,000円(外税)

ケーブル代が入っていないのに既に186,000円(外税)になってしまい、諦めた。自分としては「納得できる」し、実際にこれに近いものをパーツを購入して自作。うちのシステムで使っているが、この場合はさすがにリーズナブルという言葉は当てはまらないだろう。しかし結果として記事のタイトルからリーズナブルという言葉が外されたのだから、もっとやりたい放題やっておいても良かったのかなと。たとえばケーブルとしては、サエクのPC-TripleC EX導体を採用したスピーカーケーブル、ストラスフィアシリーズのSP-1。これの2mものが34万円なので、うまく電源ケーブルとして使えるようにして組み立てると合計50万円強で素晴らしいものが出来そうだ。いや、妄想です。考えているうちが楽しい。

ミライのボックスの中の側面にオヤイデの電磁波吸収シートを貼ってある。

ミライのボックスの中の側面にオヤイデの電磁波吸収シートを貼ってある。 |

自作電源タップの何がいいかと言うと、帯域バランスや音色感、音の感触、そしてクォリティ自体を自分でコントロールできる点だ。オーディオ好きとして自分の音を追求する有力な手段になる。ということで、電源ボックスを自作する方に参考になるようなことをいくつか書いておこう。 まず、電源タップではなく電源ケーブルで言うと、壁コンセントに差す電源プラグと、コンポーネントなどに差す側のIECプラグ。この両者のプラグの役割を比較した時に、経験上IECプラグの方が音に対する影響度は大きい。なので、電源プラグとIECプラグでどちらかをケチりたかったら電源プラグの方が影響度は少ない。電源タップの場合は、電源プラグとコンセントということになるが、コンセントの方が重要だ。 |

|

2番目。コンセント部はオーディオ関連のミクロ単位の振動の中でもけっこう大きく振動する部分で、音に対する影響度が大きい。まず、コンセントを装着する部分のペースにいいものを使いたい。今回の例で言えばOYAIDE WPC-Zのアルミの削りだしの部分。なおかつ、2口のコンセントであれば、その真ん中にコンセントカバーを締結するためのナットがあって、ここが振動コントロールに良く効く大事なポイントになっている。コンセントカバーの素材や造りによって響きを足したり、振動をコントロールしてハイファイ性能を向上させられる。今回の例で言えば、OYAIDE WPC-Zのカーボンのカバーの部分と、フルテックのNCFブースター・ブレイスのふたつでこの対策をしている。これらは電磁波とか静電気とかの対策であり、ホコリが入らないようにする役目もあるが、振動コントロールの要素も大きい。 3番目としては、プラスチックのボックスや、パナソニック電工の鋳鉄のスイッチボックスを使う場合、その箱の下とかそれを入れる箱として、重めで大きめの部材が欲しい。自分は手持ちの花梨の厚めの板を使用しているが、ボックス自体が鳴ってしまったり、剛性的に弱かったり、あるいは差す電源ケーブルが剛直で重かったりすると、電源ボックスが引っくり返るので、その対策の意味もある。そもそも既成のスイッチボックスを使わずに、木材や金属で箱を作るのもいいし、自作電源ボックス用として市販されているものもある。 4番目はヴォイシング(音の熟成)の必要性だ。パーツを選んで組み立てて、それで自分の思い通りの音がぱっと出てくるほど世の中甘くない。組み立ててから使用していくと導体部分の慣らしや、フィジカルな部分の馴染みで音も変化してくるので、すくなくとも一週間程度は使ってみて音の方向性を把握する必要がある。その段階で音質を見きわめ、次の段階に進みたい。目指していた音に対して良い部分はどこなのか、芳しくない点は何なのか。それは構成するパーツのどの部分、工作のどの工程に要因(芳しくない場合は原因)があるのか。それに対して、ネジのトルクをもっとかけるのか。他のアクセサリー類を投入するのか。こういったことを考えて実際にやっていかないと自分の求める音には到達できない。というか、そのプロセスが趣味としては楽しいわけだけど。 |

ミライのボックス。電源ケーブルが入らない側は電磁波吸収シートを浮かせて貼ってある。

ミライのボックス。電源ケーブルが入らない側は電磁波吸収シートを浮かせて貼ってある。 オーディオリプラスのパーツとパナソニック電工の鋳鉄製スイッチボックスで組んである電源タップ。ここから前段系の電気を取っている。

オーディオリプラスのパーツとパナソニック電工の鋳鉄製スイッチボックスで組んである電源タップ。ここから前段系の電気を取っている。 |

電源関係の変更は基本的に音の変化量が多く、うまくいくとシステムの再生音を目覚ましく向上させることができる。

(2020年5月29日更新) 第256回に戻る 第258回に進む

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー