コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第273回/MM型とMC型の利害得失を挙げていたら、またとりとめがなくなってしまった[炭山アキラ]

このところ、当コラムでもおなじみの田中伊佐資さんを震源地として、MMカートリッジのブームが出来しているような趣がある。私もMMは結構好きで、どちらも古い製品となるが、オーディオテクニカのAT150Saと米シュアV15タイプIII、新しいところでは中電のMG-2805Gをリファレンス・カートリッジとして愛用している。テクニカは低容量向けでシュアは高容量向け、そして中電は「限界バジェットHi-Fi」用、という位置づけである。加えて、シュアは針圧1gでかけられるから、軽針圧のリファレンスとしても欠かせない。以上3機種、どれも音質は至って真っ当で楽しく、メインへ据えることはないにせよ、その日の気分で、またかけるレコードのジャンルや録音によって、取り替えて楽しんでいる。

また、MMとは比べ物にならない巨大なマグネットを内包するだけに、出力電圧こそ低いがトータルの電力量はMMよりも大きく、だからMCは「昇圧トランス」という電源も何も必要ないコンポーネントでMM相当の電圧へ上げることがたやすいのである。昔、米ピカリングから「小出力MM」という際立った特徴を持つXLZ/7500Sというカートリッジが発売されていたが、やはりマグネットを一定以上に大きくできないせいであろう、0.3mVの出力電圧ながら内部インピーダンスは300Ωと大きめで、昇圧トランスでは使いにくい製品だったろうと推測せざるを得ない。

(2020年11月10日更新) 第272回に戻る 第274回に進む

お持ちの機器との接続方法|

しかし、こうもMMが"上げ気配"を見せていると、どうにも天邪鬼の虫がムクムクと頭をもたげてくる。ここはひとつ是が非でもMCカートリッジの擁護論を、と思ったのだが、考えてみればどちらを擁護するまでもなく、私は両方好きなのだから、両者の利害得失、それぞれの得意な面と苦手な面を書いていけばよいのではないか、と考え直した。 MMとMCの一番の違いは、一体何だろうか。もちろん、針先の振動をマグネットが受け、磁気回路の中で振動して発電するMM型と、コイルが振動を受けて発電するMC型、というのが一番の違いではあるのだが、平たく言ってしまえばこれは相対的なもので、コイルが動こうがマグネットが動こうが、もし両者が全く同じマグネットとコイルを有しているならば、結果は変わらないはずである。 ならば一体何が違うのか。このあたり、アナログ全盛期のカートリッジ特集などでは、割合と詳細に解説されていることが多かったものだが、昨今あまり語られることがないようにも思うので、この場をお借りしてちょっと詳細に解説していこうと思う。 |

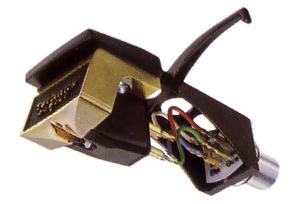

オーディオテクニカのVM型カートリッジは、こんな内部構造となっている。図版の中心部、カンチレバーの根元から左右斜め上に生える短い棒がマグネットだ。このV字型マグネット配置がVMの語源だが、改めて眺めるとずいぶん小さなものであることがお分かりだろう。 |

一方、ステレオMCの元祖たるオルトフォンSPUの本体は、こうなっている。写真は唯一シェルなしで販売されているSPUロイヤルNのものだが、背中から大きく出っ張っているのがアルニコマグネットである。MMタイプと比べ、いかに巨大なマグネットかがお分かりになるだろう。 |

物理的な問題として、MMとMCで一番大きく違うポイントには、MMはMCに比べてマグネットが極めて小さいこと、MCはMMに比べてコイルが極端に短いことを挙げねばならない。なぜこうなるのかというと話は簡単で、MMは振動系にマグネットを、MCはコイルを取り付けているわけで、即ちそれらをあまり重くできないからだ。 それで、MMは代わりにコイルを大量に巻くことによってMCよりも高い3~5mV程度の出力電圧を持つのに対し、MCはMMに比して巨大なマグネットを背後に背負い、電圧こそ小さいが極めて低い内部インピーダンスを実現することとなる。こここそが両者の利害得失を最も端的に表すポイントで、それはもうさまざまな角度から論ずることが可能だし、また論じなければならない。 まずMMの長所を述べるなら、まさに前述した高い出力電圧によって、MCで必要になるトランスやヘッドアンプなどの昇圧手段を必要としない、ということが第一であろう。増幅の過程をシンプル化できるということは、コストの問題を考えても大いに助かるし、またハイファイへの近道ということもできる。安物のプリメインアンプを使っていた青少年の頃、MCポジションはあってもS/Nや周波数特性がとても満足できるものではなく、せっかく買ったMCカートリッジをMMポジションにつなぎ、ボリュームをギリギリまで上げて聴いていた、という人もおられよう。かくいう私もそうだった。 |

|

しかし、その長所は短所を内包してもいる。細い線を大量に巻いたコイルで発電しているMMは、当然ながらコイルに大きなインダクタンスが発生し、何のケアもせずに音を出したら、高域方向は一方的にダラ下がりとならざるを得ないのだ。スピーカーのクロスオーバー・ネットワークに用いられるコイルと同じ働きである。 とはいっても、現に世のMMはちゃんとハイエンドまでほぼフラットな特性を有している。それは間違いなく長年の間に蓄積されたチューニング技術の賜で、それは言い換えれば、周波数特性のチューニングであるとともに、製品個々の音質傾向をかなり大きな幅で彩ることも可能な技術、ということでもある。MMカートリッジの音色が実に多彩なのは、ここも大きなポイントといってよいだろう。 |

テクニクスEPC-305。この当時はまだ一般的な適正針圧1.5gだったが、その後本機はMkIIIまで進化、1gでトレースできる珍しいMCとなった。 |

デンオンDL-1000A。マイナーチェンジ前のDL-1000はコイルをアルミにしてまでローマス/ハイコン化へ邁進した記念碑的モデルだったが、おかげでコイルの断線事故が多発し、早々にこのAタイプ(銅製コイル)へ変わってしまったように記憶する。デノンのミュージアム・サイトへ行っても、DL-1000は資料がないのだ。何とどちらも適正針圧は0.8g(!)である。 |

もちろん、針先やカンチレバー、サスペンション、ハウジングなどによっても音は千変万化するから、そればかりではないのだが、この「チューニング余地の大きさ」は、短所転じて再び長所になる、ということもできよう。 MMの長所はもう一つ、これも短所の裏返しではあるのだが、カートリッジ中で大きな重量配分を占めざるを得ないマグネットが極めて小さいために、総重量を軽くすることがたやすいことを挙げねばならない。1970年代の後半から80年代初頭まで、カートリッジは実効振動質量を可能な限り軽く、ダンパーを柔らかくするローマス/ハイコンプライアンスの大ブームが吹き荒れたが、テクニクスEPC-305やデンオンDL-1000をはじめとするごく少数のMCを除いて、その主役は大半がMMだった。そもそもローマス/ハイコン戦争の火付け役がほかならぬMM型の雄、シュアV15シリーズだったわけで、またローマス/ハイコンで理想的な再生を実現するには、アームも極めて繊細なものが要求され、そうなるとカートリッジの自重そのものも軽いに越したことはないからである。 |

|

一方、MC最大の長所もまさに短所の裏返しで、極めて短いコイルにある。短いコイルは電圧を高く取るのが難しいが、MMの短所で解説した通り、ターン数が多いコイルは、そのままでは高域が自然減衰してしまう。しかし、MCの特に低インピーダンス・タイプにはその心配がない。かつて、ジュエルトーン(現・ナガオカ)が0.08mVという出力電圧の極端に低いカートリッジJT-RⅢDを発売したが、あれはリボン型の発電回路を有していた。リボン≒1回も巻いていないコイルだから、ナガオカがいかに苦心して理想を追った成果か、ということが偲ばれる。現在でも、マイソニックラボを筆頭としてMCの低インピーダンス化が進んでいるが、その大きな要素に「インダクタンスの低さ=高域減衰の少なさ」があるのは間違いないだろう。 |

ジュエルトーンJT-RⅢD。1980年代初頭で20万円という、当時としては飛び抜けた高価格カートリッジだった。ダイヤモンド・カンチレバーに独創のリボン型磁気回路というのだから、それもむべなるかなという気はする。どなたかこの製品をお持ちの人がおられたら、一度聴かせてもらえないだろうか。 |

ピカリングXLZ/7500S。「低出力MM」なんて一体誰が考えついたのかと思うが、当時の評価を読み返してみると、やはり独特の味わいを持つ製品だったようである。CD時代になってから業界入りした「遅れてきた世代」としては、私はかなり古いカートリッジを試聴している方だと自負しているが、先のジュエルトーンも然り、まだまだ未体験のカートリッジが星の数ほどもある。いつかどこかで巡り合いたいものだ。 |

最近はだいぶ製品数が少なくなってしまったが、それでもデノンDL-110やオルトフォンMCターボ・シリーズを筆頭に、「高出力MC」と呼ばれる製品群がある。あれらは通常に比べて細い線を大量に巻いたコイルを持つMCで、一般的なMMとほぼ同等かやや小さめくらいの出力電圧を持っている。これらの大半は内部インピーダンスが大体100~300Ωくらいで、一般的なMCが2~40Ωくらいであることを考えると、かなり大きい。 これらの製品群は、出力が大きいからトランスを介させる必要はなく、そのままアンプのMMポジションへ接続することが可能だが、かつていろいろ実験した範囲では、大半のMMポジションに設定されている負荷インピーダンスの47kΩでは、少々大きすぎるような気がしている。マニアックなフォノイコライザー・アンプの中には1kΩで受けられる製品があり、実際に47kΩ受けと聴き比べてみると、明らかに1kΩの方が音が落ち着く。というか、47kΩで受けると音がいささかギラつく感じで、若干なりとも音の品位を損なってしまうのだ。 ついでだから、MCの負荷インピーダンスについてもここで触れてしまおうか。昨今はMCポジションの負荷インピーダンスを細かく調整できるフォノイコが増えてきた。これは実に喜ばしいことである。まぁ実のところ、100~200Ω程度に固定されていれば大きな問題なく再生できることはできるのだが、それでもしっかり調整してやった時の音の自然さ、なかんずくローインピーダンスのMCなどでは、それが際立ってくる。 |

|

ならば、どう調整すればよいのか。身もフタもないことを申し上げれば、これに"絶対"の法則はない。それでも一ついえるのは、カートリッジの内部インピーダンスとそろえるのではなく、体験的には負荷インピーダンスの方が3~10倍程度高いところくらいがマッチするようである。挙げた数値にずいぶん幅があるが、そこが「絶対のない」ところで、要は自分の耳で最も自然なポジションが、あなたにとっての最善なのである。 例えば、私が愛用しているiFiのフォノイコiPhono2は、まことにもって融通無碍の調整しろを持つが、それでもMCの負荷設定は7段階しかなく、これでもかなり多い方ではあるのだが、その中からお使いのカートリッジとの整合を取らねばならない。私がメイン・リファレンスとして用いるオーディオテクニカAT33PTG/IIは内部インピーダンスが12Ωで、75Ωか100Ωかポジションに迷うところだが、今は100Ωで使っている。 いうまでもないが、これは「私にとって正しい値」でしかなく、33Ωでも1kΩでも、あなたの耳が「よし!」と感じるなら、それで受ければよいのだ。 同様に、MMの負荷容量についても簡単に触れておこうか。こちらはMCの負荷インピーダンスよりさらに厄介で、例えばテクニカのVM型なら概して100pF程度の低容量、シュアなら200~300pF程度の中~高容量へ合わせるのが好ましいとされるが、フォノケーブルにも容量性があり、それが即ち"正しい"値とはならないのが悩ましいところだ。要はこれも「試してみて自分の気に入ったところ」が正しいポジションというべきであろう。 |

デノンDL-110。デンオン時代から生き残った廉価MCにして、今となっては珍しい高出力MCでもある。出力電圧は1.6mV、内部インピーダンスは160Ωだから、MMポジションで受けるために設計されたものと考えられるが、大昔の記憶を手繰り寄せてみると、47kΩ受けでは低域の量感が少々寂しく、線の細い音だった。1kΩ受けでは大幅に改善されることだろう。そう高価な製品でもなし、そのうち中古で見つけたら実験してやろうかと思う。 |

iFiオーディオiPhono2の底面には、実に詳細な調整を可能にするディップスイッチが装備されている。本機を導入して、私自身もインピーダンスや負荷に関しての理解が大幅に深まった。10万円弱クラスのフォノイコとしては音質も相当のハイレベルだし、本当に傑出した製品だと思っている。 |

もちろん、これも普通は100~200pF程度の固定ポジションで構わないのだが、もしあなたが調整可能なフォノイコをお使いなら、想像した以上に音が違ってくるものだから、試してみて損はない。強くお薦めするものである。 筆の走るに任せ、いろいろ脱線しながら進めてきてしまったが、これも「ジャンル縛りなし、文字数制限なし」の当コラムならではと、笑ってお許しいただければ幸いだ。「ところで、煎じ詰めればお前はMMとMCのどっちが好きなんだ?」とここで問われると、微妙なところではあるのだが、MCに軍配を挙げざるを得ない。なぜかといえば、私のように"変態ソフト"を愛好する少数派に限っての話だが、日本刀で袈裟懸けに切りつけるような力感と切れ味、脳髄を火箸で引っ掻き回すような超高域のパルスなどといったポイントは、少なくともわが手持ちではMCほど再現できるMMが存在しないからだ。 しかしこういった項目は、MCなら何でも再生できるわけではなく、同種の中でも尖った性能(それは必ずしも万能の高性能とは限らない)を持つものに限られる。ということはつまり、結局MMとMCの優劣というよりは、製品の銘柄単位における好き嫌い、あるいは向き不向きということにもなってしまう。 やれやれ、やっぱりまとまりのない結論となってしまった。個人的には、せっかくこれだけのバリエーションがあるのだから、オーディオは個人の事情が許す範囲で、幅広く楽しめた方がよいと考えている。MMもMCも両方使いこなせれば、世界はもっと楽しくなるじゃないですか。ねぇ、ご同輩。 |

(2020年11月10日更新) 第272回に戻る 第274回に進む

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー