コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第281回/自作電源ケーブルの製作がなかなか進まない[鈴木裕]

|

このコラムのNo.266、つまり2020年8月の終わりで書いた「2020年型の電源ケーブルの件」の続きの話。サエクの切り売りの電源ケーブルAC-6000をリール買い(30m)までして意欲満々だったのだが、秋のオーディオ評論家は忙しい。結局、一段落ついたのは12/20くらいだった。とは言え、12/25や27日にも取材があり、その原稿の締め切りが1/5あたりという流れでなかなか時間が取れなかった。 そんな中でちょっとずつ進めたことをまとめてみよう。 まず試してみたかったのは基礎的な実験だった。電源ケーブルに「フィボナッチの数列」の割合でアクセントを入れると過渡特性が良くなるのではないか、という思いつき。これが実際に音に反映されるのか試してみた。 |

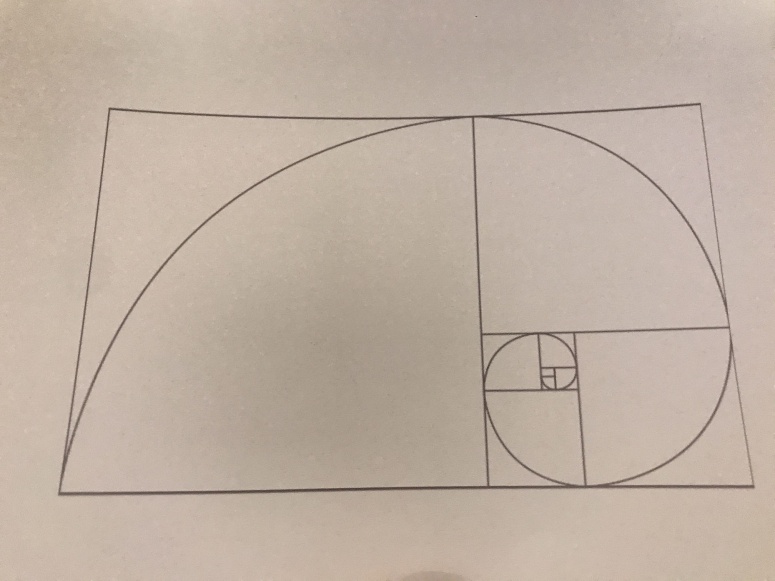

フィボナッチ数列を半径として4分の1の円を描いていくと出来る図形。黄金比の一種。カルダスはこの考え方をケーブルの断面に取り入れているが、自分は電源ケーブルの長さ方向のアクセントとして使いたい。

フィボナッチ数列を半径として4分の1の円を描いていくと出来る図形。黄金比の一種。カルダスはこの考え方をケーブルの断面に取り入れているが、自分は電源ケーブルの長さ方向のアクセントとして使いたい。 |

そのアクセント、ステンレスのワイヤーとワイヤーツイスターを使って、縛ってみた。

そのアクセント、ステンレスのワイヤーとワイヤーツイスターを使って、縛ってみた。

実際にケーブルの切れ端でテスト的に巻いたもの。

実際にケーブルの切れ端でテスト的に巻いたもの。 |

イタリアの数学者のフィボナッチによって1202年に発表された『算盤の書』(Liber Abaci) に記載されたということでこの名前になっているが、自然界の現象に数多く出現する数列であるという。その数を半径として線をつなげていくと螺旋の形になっていく。アメリカのオーディオケーブルメーカー、カルダスの説明にも出てくる黄金比のひとつだ。 数列の最初の方を列挙すると、 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597… と続いていく。 この比率を電源ケーブルの長さに取り入れてみようと思った。 発想としては単純で、電源ケーブルに対して、1cm、1cm、2cm、3cm、5cmというように区切りをつけていくと、55cmまで足したところでその足した数字が143cmになるので、その長さの電源ケーブルを作ってみたらどうなるのか。なんで143cmかと言うと、拙宅で作っている自作電源ケーブルの多くが1m50cmくらいだからだ。なんだったら、それぞれの数字に「143分の150」といった係数をかければ、フィボナッチ数列の”比率”を持った1.5mになる。この長さが使いやすいし、共通化しておくことで、あっちとこっちを入れ換えることが出来る。コラムのNo.266で作った電源ケーブル(これを2020年型初号機と呼ばせてもらう)は、その時のコンテストのレギュレーション(規則)が2mだったためその長さで作っていて、この時の結果が良かったので全部2mで作るべきなのかもしれないが、長くてもてあますところが多いし、短い方が予算が安くてすむという現実的な問題もある。 問題は、フィボナッチの数列の割合でアクセントを入れる、区切りをつける、というやつだ。具体的にはどう入れたらいいのか。 |

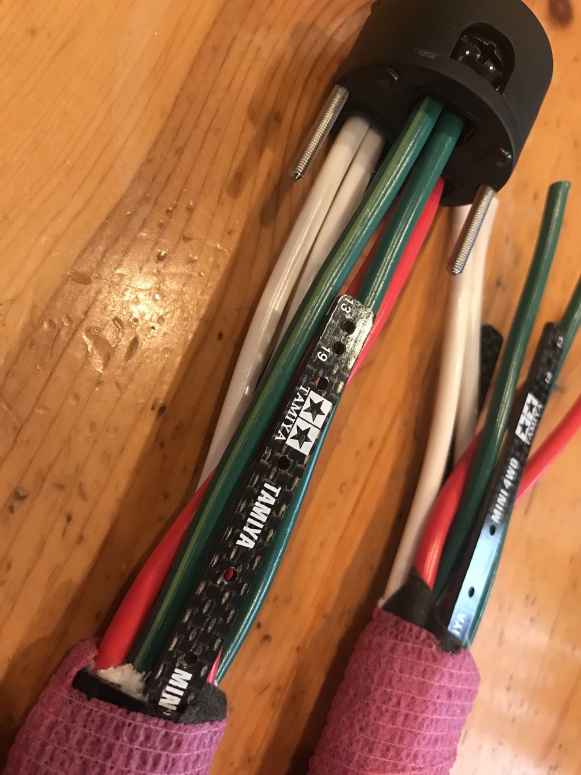

被服などを取り外した部分がやわらかくなってしまうのを補強するためのカーボンのプレート。厚さは1.5mm。

被服などを取り外した部分がやわらかくなってしまうのを補強するためのカーボンのプレート。厚さは1.5mm。 カーボンのプレートを装着した状態。

カーボンのプレートを装着した状態。

プラグを装着した後、表面がナシ地仕上げの、より耐久性のあるハーネス用のビニールテープで仕上げ、網組シールドを二重にかけて一応の出来上がり。慣らした後に聴いて、満足する音に近づけていく。

プラグを装着した後、表面がナシ地仕上げの、より耐久性のあるハーネス用のビニールテープで仕上げ、網組シールドを二重にかけて一応の出来上がり。慣らした後に聴いて、満足する音に近づけていく。 |

ということで2020年型初号機の小改良の仕様で、パワーアンプ用の自作電源ケーブルに取って代わるものを作ろうとした(これを、仮に2020年型2号機と呼びたい)。初号機の仕様で長さだけ1.5mくらいにするというやり方もあるが、2つのポイントを変えてみた。 ひとつはプラグの取り付けの部分。製作する時には、まずプラグのカバーを先にケーブルに入れて、端子が装着されているハウジングを取り付けた後に、そのカバーをハウジングに固定する作業になるが、ケーブルを2本にしているので元の状態のままではカバーが入らない。初号機でももちろん元のサエクのAC-6000の被服や銅箔のシールド、介在の綿の糸などを取り外してあるのだが、この長さを若干長くしたのと、その部分だけ剛性的に軟弱になってしまうので、初号機では竹の板を両側から添えて固定していたのに対して、2号機ではここをカーボンのプレートで補強することにした。 この素材については厚さ違いのカーボンの板を複数購入してみたが、どうもしっくり来るものがなく、結局ヤフオクで出ていた「ミニ四駆 19.13mm対応カーボンマルチプレート(1.5mm)」にした。どうやらミニ四駆用のシャーシの剛性を高めるパーツのようだ。1.5mmという厚さや長さの按配が良かった。 もうひとつ変更した点は2本のAC-6000をまとめるのに、初号機では一般的なビニールテープを使ったが、2号機では「絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン」で巻いた点だ。これは「ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープ」で、その特性としては「優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能」というもの。オーディオ的にはブチルゴムが使われているので内部損失性というか、振動を抑制する効果があるのではないかと考えた。 |

|

プラグは電源プラグもIECプラグもフルテックのFI-48/48M NCF (R)から始めたが、ここから1カ月半くらいかけ、慣らしをしては聴き、いじってはプラグを替えとやっていって、結局、プラグは両側ともに純銅無メッキのFI-11/11M (Cu)になった。念のために、これらのプラグの導通部にはかならずアンダンテラルゴのTMD処理をしてあるのでもし製作される方はお忘れなく。しかし、どうしても今まで使って来ている自作電源ケーブルに勝てない。不貞腐れて一カ月くらい放置していたが、ある日、パワーアンプ以外のコンポーネントに使うことを思いついた。プリアンプ、CDプレーヤー、USB DACなどに使ってみると悪くない。 ただし、その使い方でも最低域の密度や音圧感に若干不満がある。もうすこし密度や実体感が高まるような音の感触がほしい。直感的に思うのは、2本のサエクをまとめる時の「絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン」、これがどうも低音の足を引っ張っている感じだ。完成体として2号機を持ってみると、いまひとつ曲げる時の粘りが足りないし、なんとなく軽い感じがする。この部分はやはりビニールテープでぐいぐいとしっかり巻き上げた方が良さそうだ。 あるいは、ビニールテープの色、つまり顔料によっても音が変わってくるはずだ。ということで複数の色のビニールテープで試してみようと購入したのだが、オーダーを間違え、10本ずつ購入してしまった。おそらく各色2本あれば、一生分足りるような気がするが。ということで現状、シンプルな電源ケーブルで各色による色の傾向を確認した後、どれからの色に固定するか、いくつかの色をハイブリッドで使っていくか決めなければいけない段階になっている。 思いついてしまったことはやらないと気が済まない。でも、その中のひとつ、「デンキトール 粘着テープ」の採用は大成功だったので、やはり面倒くさらずにやれることはやってみなきゃいけないのだろう。その後に2020年型2号機をいったん全部バラして、ビニールテープを巻くところからやり直す予定。 |

電源ケーブル自作セットの箱と、作業中。

電源ケーブル自作セットの箱と、作業中。

サエクのAC-6000はやはりビニールテープで巻くのが良さそうだ。色(顔料)にもこだわることにしたが、オーダー間違えて10本ずつ頼んでしまった。

サエクのAC-6000はやはりビニールテープで巻くのが良さそうだ。色(顔料)にもこだわることにしたが、オーダー間違えて10本ずつ頼んでしまった。 まだまだ気になる音がしている。気になる成分をなくすことが出来たら、また次の段階を狙っていく。

まだまだ気になる音がしている。気になる成分をなくすことが出来たら、また次の段階を狙っていく。

|

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー

プラグを取り付けるために取り外してしまう被服などのパーツ。その部分の強さといか剛性が落ちるし、シールド性能がゼロになる(後で、対策はするが)。

プラグを取り付けるために取り外してしまう被服などのパーツ。その部分の強さといか剛性が落ちるし、シールド性能がゼロになる(後で、対策はするが)。 被服などを取り外した状態。ここから先端の絶縁体を向いて、プラグを取り付けていく。

被服などを取り外した状態。ここから先端の絶縁体を向いて、プラグを取り付けていく。