コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第299回/世界の端っこでメタルプレートを削る[鈴木裕]

|

自作電源ケーブルを作り続けている。 続けていると言っても緩慢なテンポで、他人から見るとごくたまに思い出したように作っているだけにしか見えないだろう。2019年の2月の終わりくらいからやっているので、約2年半。基礎テスト用の簡単なものとか、いったん作ったけど獲得した知恵を入れて作り直したものもある。残っているものを見ると15本くらい。平均すると1年に5本という感じだが、相当に不定期だ。 |

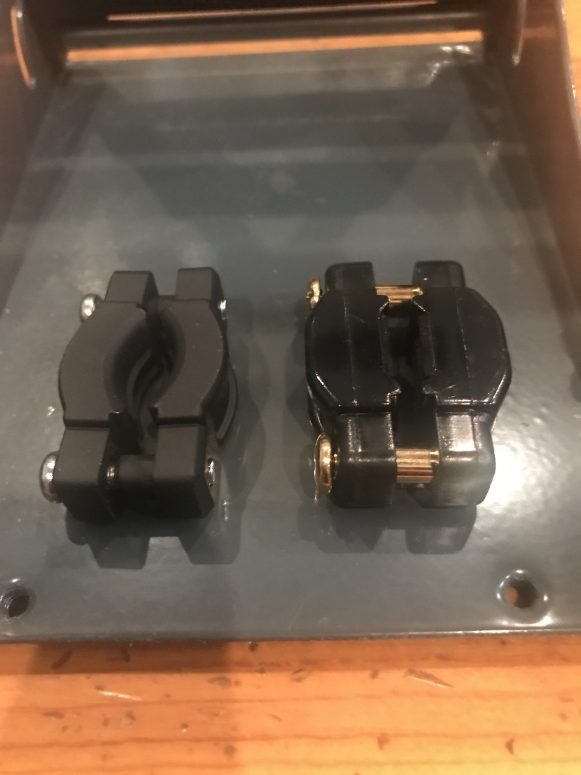

左がFI-48(R)の電源プラグとインレットプラグ。右がFI-11(Cu)。最近は11の電源プラグと48のインレットプラグを組み合わせることが多い。

左がFI-48(R)の電源プラグとインレットプラグ。右がFI-11(Cu)。最近は11の電源プラグと48のインレットプラグを組み合わせることが多い。 |

フルテックのケーブルクランプ。左が特殊ステンレス製(実測すると42.0g)。右側がプラスチック製(14.1g)。重量にしても、制振性能にしても差はある。

フルテックのケーブルクランプ。左が特殊ステンレス製(実測すると42.0g)。右側がプラスチック製(14.1g)。重量にしても、制振性能にしても差はある。 |

6月の終わりにこんなことを思いついた。 フルテックの電源プラグとIECインレットプラグ。さまざまな製品がラインナップしているが、最近は電源プラグに純銅無メッキのFI-11M(Cu)、インレットプラグにロジウムメッキのFI-48(R)を選ぶことが多い。で、このFI-11 M(Cu)だ。無メッキとは言え、αプロセスという「超低温処理&特殊電磁界処理」(詳細不明)が施されているもので、電流をたっぷり流してくれるイメージがある。念のため電気的に計測したのではなく、あくまでイメージなのでひとつよろしくお願いしたい。ちなみに、でんき堂スクェア湘南店に行ったらこのプラグのことを「エフアイ・イレヴン」とか、「イレヴンのプラグ」といった呼び方をしていてロータスのスポーツカーみたいでちょっとかっこよかったので、ここではその呼び方を踏襲させてもらおう。 |

|

イレヴンのいいところは、上記のように電気をたっぷり流してくれるイメージで、音としてはやや柔らかい感触があり、高域が刺さらず、音の重心が低い。時々「無メッキだからクセがない」という人がいるが、当然音の方向性はある。弱点としてはカバーがプラスチックでシールド機能がないし、たとえばFI-48の金属製のカバーと比較すると、いろいろな対策をして追い込んでいった時のポテンシャルというか、ハイファイ性能ではさすがにFI-48のレベルまで到達できないように感じている。 そしてその印象に輪をかけているのがケーブルの入り口側にあるクランプがプラスチック製である点だ。ひとつ上位のFI-11-N1は、メッキは金とロジウムと銀と3種類あるがいずれもこのクランプの部分が特殊ステンレス製になっている。フルテック自身、オフィシャルウェブサイトの説明でも「従来の樹脂製クランプから重厚で制振性に優れた特殊ステンレスに変更しています。この効果的な振動対策により機器のポテンシャルを最大限に発揮させます」と明記されている。 |

AETの電源ケーブルTSD-HR-ACの電源プラグ部。アルミ製の電磁波遮蔽カプラーが装着されている。

AETの電源ケーブルTSD-HR-ACの電源プラグ部。アルミ製の電磁波遮蔽カプラーが装着されている。

エソテリックの電源ケーブル、7N-PC7500。両端プラグの後ろ半分はけっこうな重量の金属製になっている。

エソテリックの電源ケーブル、7N-PC7500。両端プラグの後ろ半分はけっこうな重量の金属製になっている。 |

購入した金属のプレート。これは銅。厚さが10mm、幅が20mm、長さが150mmというサイズ。面取りなどはされていない。

購入した金属のプレート。これは銅。厚さが10mm、幅が20mm、長さが150mmというサイズ。面取りなどはされていない。

サンダーで加工した後の4枚のプレート。手前からチタン、ステンレス、銅、黄銅。

サンダーで加工した後の4枚のプレート。手前からチタン、ステンレス、銅、黄銅。 |

実際、手元に余っている上位のプラグから特殊ステンレス製クランプを外してイレヴンに装着して聴いてみると、音の剛性感が上がるし、音像のフォーカスの精度も良くなる。しかし、そうそう上位のプラグも余っていないのでどうしようかと考えていたら、数は限られるがでんき堂スクェア湘南店で売っていた。それでQED AIRLOC処理応用の角圧着処理をしてもらいつつ、買いに行ったのだが。 で、このクランプ部。なにしろ樹脂製より特殊ステンレス製のが性能がいいわけだ。ここをココロに深く刻んでおいていただきたい。さらに他のメーカーを見てみると、たとえばAETの電源ケーブルTSD-HR-AC。クランプ部分に「電磁波遮蔽カプラー」というのが装着されている。説明によれば「ACプラグとIECプラグに取り付けられたカプラーはアルミ合金を削り出して製作」。「アルミニウムは他の素材と比べて高域の遮蔽効果が非常に高いことが特徴ですが、さらに表面にも電磁波を遮蔽する特殊なコーティングを施し、より効果を高めております」という。要するにシールド性能という理由で採用している旨が書かれているが、重量的にも制振性能としても機能しているだろう。他にも、エソテリックの7N-PC7500などもプラグの後ろ半分はけっこうな重量の金属製だ。こういうものを見たり、実際に聴いてみると、なんとかその要素を入れ込めないかな、と考えることになる。 |

|

で、思いついてしまったのが金属製のプレートを使うアイデアだ。実際に購入したのは厚さが10mmで、幅が20mm、長さが150mmというサイズで、金属としては銅、黄銅、ステンレス、チタンの4枚。なんでクランプがそんなデカイサイズのプレートになってしまうのか理解に苦しむというか、飛躍しすぎと感じる方も多いだろう。自分でもそう思うが、クランプの形にするということはNC旋盤で削りだしてもらうとか、イマドキだと3Dプリンターで作らない限り、自分の思いついた金属を使うのは難しい。それでまぁ、とりあえずプレートを買ってみた。頭の中で考えていても限界はあるし、実際にブツを持ったり、撫でたり、叩いたり、匂いを嗅いだりしているうちに何か閃くことも多い。 手元に来たものは工場で指定のサイズに裁断されただけのもので、当然面取りもされてない。表面がツルツルだと固定するのに滑って困るので、サンダーで削ったり、表面を荒らしたり、荒らしすぎて整えたりした。いやしかし、金属とか木材って削ったり切ったりするとその物性が良くわかりますね。それだけでも収穫になる(この作業、けっこうな音がするので物置の中に籠もって、汗だくになりながら3時間かかったのだが、我ながら何やってるんだろう感満載だった。間違いなく世の中のトレンドから外れている)。 とりあえず制作中の電源ケーブル(というか、8/20に出る『オーディオ・アクセサリー』誌の企画用に作ったもの)の、両端のプラグの近くの太くなった部分にタイラップで留めて聴いてみると、低音がズシンと重たくなった。重たくなること自体は悪くはないが、ネガティブな要素も感じる。重たいものって動きにくいが、いったん動きだすと止まりにくい。そのオツリの動きが音にも出ている。要するに大き過ぎるというか、重た過ぎる。ま、見れば最初っからわかることだけど。それが納得できただけでも良しとしたい。 というわけで、他人から見ると緩慢なテンポの電源ケーブル作りだが、アレコレ余計なことを考えたり、モノタロウのウェブサイトで素材とか工具とかテープとか接着剤とか探したり、実際に手を動かしたり、とりあえず出来たら聴いてみたりしている。このメタルプレートを使うというアイデアも実用化されるのだろうか自分でも疑問だ。とりあえずかなり小さくする方向だが、今までだって思いついたけどモノにならなかったことはよくある。しかし思いついてしまったのだ。やってみないと納得がいかないではないか。 |

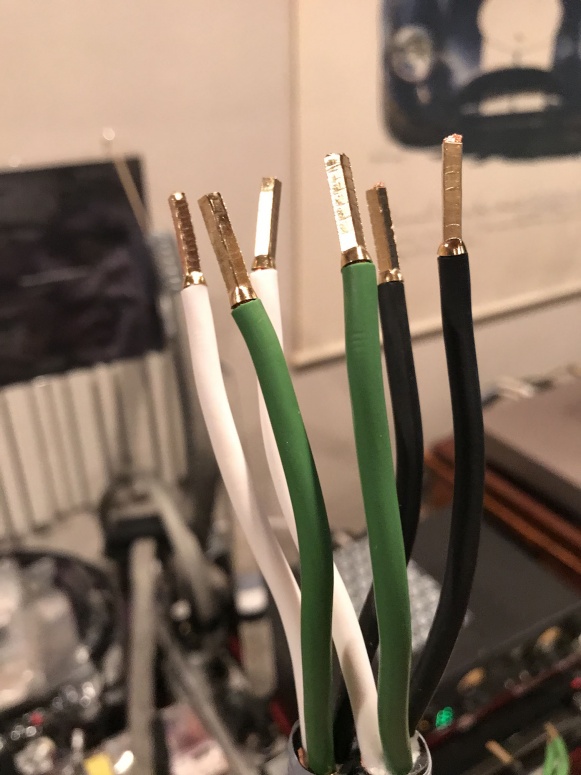

でんき堂スクェア湘南店でやってもらったQEDのAIRLOC処理を応用した角圧着処理。本来は先端を切り落とし、熱収縮チューブ仕上げにするのだが、こちらの希望で角圧着処理だけをしただけに留めてもらった。これのおかげで、サエクAC-7000のダブル使いが実現した。

でんき堂スクェア湘南店でやってもらったQEDのAIRLOC処理を応用した角圧着処理。本来は先端を切り落とし、熱収縮チューブ仕上げにするのだが、こちらの希望で角圧着処理だけをしただけに留めてもらった。これのおかげで、サエクAC-7000のダブル使いが実現した。

制作途中の電源ケーブルにメタルプレートを仮止めして聴いてみた。音は面白いところもあるが、ネガの要素も多かった。ちなみに編み組チューブで仕上げる前は、包帯を厚めに巻いたミイラ状態になっている。

制作途中の電源ケーブルにメタルプレートを仮止めして聴いてみた。音は面白いところもあるが、ネガの要素も多かった。ちなみに編み組チューブで仕上げる前は、包帯を厚めに巻いたミイラ状態になっている。 |

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー