コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中の3名のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第98回/音の立ち上がりと、音のしゃがみ [鈴木裕]

AK4490採用のK-05X |

話を絞ろう。 |

現在、AKMの一番いい2チャンネル用のDACデバイスはAK4490(エソテリックのデジタルプレーヤー、K-05XやK-07X。アステル&ケルンのポータブルプレーヤーAK380に採用)やAK4495S(同じくK-01XやK-03Xに採用)である。いいというのはSN比であったり、対応しているサンプリング周波数が高かったり、実際問題として音がいい、という意味である。詳しくは

http://www.akm.com/akm/jp/product/datasheet1/?partno=AK4490EQ&link_id=link405

とか、

http://www.akm.com/akm/jp/product/detail/0054/?link_id=link901

を参照してほしい。

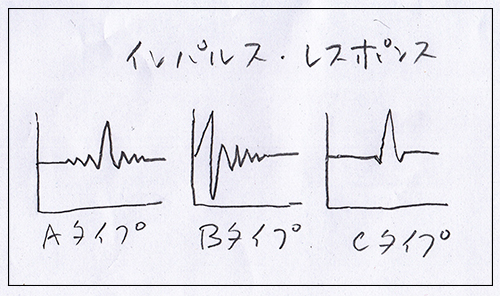

AK4490やAK4495Sは5種類のデジタルフィルターが切り換えられる仕様になっている。それらのDACデバイスを使って、オーディオメーカーは実際のデジタルプレーヤー等にその切り換えを出来るようにしたりするわけだが、イラストはその5つのうちの特徴的な3つのフィルターによるインパルス・レスポンスを示した。一応、内部資料なので鈴木裕の魅惑の(一般的には、ヘタな)イラスト力で描き直させもらった。

|

Aが一般的なデジタルフィルター。BやCは、より特性のいい、忠実度の高い音を狙ったフィルターだ。そもそも横軸は時間の経過を表現しているので、Bのが元のインパルス音が立ち上がるタイミングに近い。Aは反応が遅れるし、音が大きく立ち上がっている前に実際の音にはない成分、プリエコーの音が付加されてしまっている。ただし、これ、実際に評価機を使って試聴してみると聴き慣れた音はAなのである。テストはCDを使っているのだが、Aは実にCDっぽい。Bはたしかに弦を弾いたり、シェーカーのような鋭い立ち上がりの成分のリニアリティが高まったり、空間の感じがさらに出てくるがちょっと問題も感じる。というのは実は周波数帯域によってはそのタイミングの位置がもっと遅くなったりする部分もあるらしい。つまり、位相が微妙に狂う、具体的に言うと楽器の位置が移動したりもする。自分が聴く限り、アコースティック楽器の多い音楽ではCが忠実度が高いように感じた。 |

魅惑のイラスト |

インパルス応答という、かなり限定された部分をトリミングしたようなテストなので短絡的にすべてを語るわけにはいかないが、デジタル信号をアナログに変換する中心部とも言えるDACデバイスがこういう特性なのは非常に興味深い。現在でもアナログレコードの方が音像がくっきりするとか、空間表現力が高かったりするように感じるのは、位相という要素において優位性を持ったメディアなのかもしれない。

あまり結論的なことを書くべき場でもないのできわめて恐縮ながら魅惑のダジャレで締めると、「デジタルは及ばざるがごとし」である。デジタルというと、原理的に音は変わらないとか、SNの数字が凄いとか、アナログよりも頭が良さそうとかいろいろ言われるがまだまだ技術的に詰めていく部分をたくさん持っている。現在でもずいぶん満足しているがDACチップひとつとっても様々な面が進化している。「音の立ち上がりとしゃがみ」の特性を見るだけでもそんなことを呟かざるをえない。

(2015年10月30日更新) 第97回に戻る 第99回に進む

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー