| No. | ▼画像をクリック(CDを購入できます) | アルバム / 演奏者 ( CD番号 ) | コメント |

| 1 |   | BLUE CITY / Isao Suzuki

(MHCP 10036) | 音の良さで聴く作品。1970年代的に音がいい。録音レンジ(帯域)は現代ほど広くない。例えばシンバルの先端から延びてゆく霧状サウンドが現代ほど細かくない。これが逆に中域が大きく支配する音楽、つまりジャズを感じさせてやまないのだ。エメリー・ドイッチュの古い歌曲「弾けよバイオリン」を選曲した趣味の良さは最高。 |

| 2 |   | Proof Positive / J.J. Johnson

(NVCJ-19143) | J・Jは不世出のトロンボーン奏者だが彼が作曲した不世出の曲が「ラメント」だ。もう一曲、忘れてはいませんかというのがここで演奏されている「マイナー・ブルース」。メランコリックな「ラメント」に対してこちらはアグレッシブ。J.Jの闘争的な一面が伺い知れる絶好の一曲。聴くべし。 |

| 3 |   | Smile / Janet Seidel

(MZCF-1094) | 「カムズ・ラブ」「42番街」「黄金の耳飾り」など私好みの曲が並んでいる。当然である。このCDは私が彼女の何枚かのアルバムから選んだ曲で出来上がっているのだ、私的オムニバス盤である。そんなもの出されても迷惑だ。そう思われる方もおられるだろうが。まあしばらくご辛抱を。暖かい歌声と暖かい佳曲のとり合わせがいいです。 |

| 4 |   | Pick up vol.1 / Jean-Christophe Cloutier

(cristal RECORDS) | サックスとトロンボーン、それに3リズムクインテット仕立てながら緊張せず、ゆるく緊迫した音楽観が出色。「ベサム・ムーチョ」「私の心はパパのもの」「ティコ・ティコ」など危い?曲をこのクインテットが一枚アートの境地にまで高めていて舌を巻く。小しゃくなフランス野郎どもだ。 |

| 5 |   | Pick Yourself Up / JOANN FUNK

(JZ120411-63) | 好悪の感情を総動員して聴けというのが長年の私のボーカル哲学である。例えば声。嫌いな声を無理して聴くつらさ。ジョアン・ファンクは最近の私の好みの声帯の持主。ややキュート系ながら甘さにおぼれず、大人の鑑賞に耐える通好みの色気を持つ。ピアノも弾き、ブロッサム・デイアリーの現代版だ。 |

| 6 |   | So Near, So Far / Joe Henderson

(314 517 674-2) | ジョー・ヘンダーソンのテナーを「現代の耳」で聴いてみる。レスター・ヤング系や、オーソドックス・スタイルのテナーマンが沈み、コルトレーン系の台頭が多く見られる現在。ジョー・ヘンのテナーは最も中庸、中道、センスの良さを感じられるものだ。古びず、いつ聴いても新しい。ピアノの代りにギターが入っており、そのせいで全体の音がやわらかい。サイドメンの中ではドラムのアル・フォスターに意識が集中する。 |

| 7 |   | Blue Train / John Coltrane

(TOCJ-9005) | トランペット、テナー、トロンボーンの三管編成だがすべての曲でテーマを三管で演っているわけではない。「モーメント・ノーティス」と「アイム・オールド・ファッションド」ではテナーから、「レイジー・バード」ではトランペットからと変化付けしているのがわかる。マンネリに陥らず、各曲を新鮮な気分で聴かそうとする配慮。たまにはそういう耳で鑑賞してみてください。正式ではなく即興的アレンジだろう。 |

| 8 |   | The John Lewis Piano / John Lewis

(WPCR-25132) | 呟くようにピアノを弾く。欠舌型を沈黙させる寡黙にして音符節約型のピアニスト、ジョンルイス。曲によって編成が異る。ピアノとドラムのデュオ曲、ピアノとギターのデュオ曲、そしてピアノ・トリオ。ピアノとベースのデュオのないのが要注目だ。例えばピアノとドラムの一曲目「ハーレクイン」。ジョン・ルイスのピアノが立っている。トリオになると優しげに聴こえる。そうした音の差異が編成の違いで出てくるのが面白い。 |

| 9 |   | Afternoon in Paris / John Lewis & Sacha Distel

(ATLANTIC1267) | ジョン・ルイスのピアノ、サッシャ・デイステルのギター、バルネ・ウィランのテナー。中ではテナーがいちばんの聴きものだ。1956年、フランス。全ミュージシャンがアメリカのコピー・キャッツ化した時代。しかし、ここで聴かれるバルネのテナーは誰にも似ていない、そこがすがすがしい。まだ20台だろう。すでに自己を確立しているのだ。テナーの音に付帯音がなく、生々しく、皮ふ感覚的に伝わってくる快感。 |

| 10 |   | SONGS WITHOUT WORDS / JUREK JAGODA TRIO

(sou-002) | 現代ピアノ・トリオの多くはヨーロッパからくる。これは多分、チェコ。優秀ピアノ・トリオの一枚として大いに推選したい。この盤で聴かれるように今のピアノ・トリオは音がいい。特にベースとドラムの音色が昔と違い、ハイフィデリティ的に真に迫って聴こえてくる。ゆえにそれに惹かれてオーディオ・ファン化するするジャズ・ファンが多い。ブラッシュがミスト化して中空に延びてゆく音。下の下まで這いつくばるベース。いったんこれらにはまるとやみつきになる。ジャズ・ファンよ、オーディオ・ファンになり給え。そして幸せを享受すべし。 |

| 11 |   | K+J.J. / Kai Winding&J.J. Johnson

(TOCJ-9626) | 「イッツ・オール・ライト・ウィズ・ミー」が最高トラック。衆目の一致するところである。このCDにはこの曲が3テイク入っていて聴き比べできるのがなんとも喜ばしい。テーマはカイによる同一アレンジで変わらず。変わるのはカイによる16小節の第一ソロ部分、3テイクを比べる。本テイクのソロがベストとわかる。ソロの構成。ソロのメロディー。起承転結ばっちり。本テイクに採用された理由だ。 |

| 12 |   | ESSENTIALS / Karen Souza

(VICJ-61696) | アルゼンチン出身。現在はNYで活躍中。3~4年前、急速に人気が高まり日本でも公演。私は観た。聴くより観てますます惚れた。ゾクッとくるほどの涼気を舞台一杯にまき散らした。夏だった。客席にこびようの意識、まるでなし。それがいっそう彼女の魅力を倍化する。涼しげな声帯がいっそよそよそしい舞台スタイルとよく溶け合って坐ったきりの、歌う彫刻に見えた。 |

| 13 |   | Standards Live / Keith Jarrett

(UCCE-9123) | キース・ジャレットのトリオのどこを聴いているか。ピアノとの答えが圧倒的だろう。たまにはベースに耳を借してみたら。ポール・チェンバースやダグ・ワトキンスとどこが違うか。彼らは伴奏の人だが、ピーコックのベースは「歌うベース」なのだ。伴奏するふりをして自らも歌う。もちろんベースで。キースがなぜ歌うベースを参入させたか。「歌うピアノ」をさらに強大化、拡大化したかったからだ。歌うベースのちからを借りて。 |

| 14 |   | Maybe September / Ken Peplowski

(74125-2) | 現代のジャズ・テナー界でいちばん多く求められるのが非コルトレーン系の人である。ケン・ペプロウスキーはその一人だが惜しむらくはこの人クラリネット好き。テナーに専念して欲しい。聴きどころは標題にもなっている「メイビー・セプテンバー」。ポップスの世界で偉大なパーシー・フェイスの作曲でポップスのジャズ化に外れなし、なのだ。楽器の最深部から出発し、渺渺たる風情で吹いていくペプロウスキーを聴いたら一度で病みつきになる。 |

| 15 |   | Kenny Drew Trio / Kenny" Drew

(RLP12-224) | アート・ペッパーの『ミーツ・ザ・リズムセクション』のアート・ペッパーとこのケニー・ドリューの心境は同じである。ペッパーはベースのポール・チェンバースとドラムのフィリー・ジョー・ジョーンズに思いきりあおられ実力以上を出した。それと同じ現象がこのケニー・ドリューに起きている。時代は1956年、モダン・ジャズのベスト・エイジ。二人はマイルスのリズム・セクション。それは当味のベスト・リズム・セクションだ。ペッパーとドリューは天上の人と化した。音質的には一曲目曲、出だしのタイコの乾いた音に驚いてくれ。この心地よいけたたましさ。 |

| 16 |   | Candy / Lee Morgan

(AWMXR-0014) | ワンホーン作品だ。リー・モーガンは自信家だが少しおじけづいたのではないか。いつものようにテナーやアルトの相棒がいない。そこで相棒として考えたのが曲だった。いつものリー・モーガンと選曲が異なる。「キャンデイ」「オール・ザ・ラエイ」「パーソナリティ」。この三曲、スタンダードには違いないが、どちらかと言うとポップ曲、ヒット曲の類、成功した。この三曲が目覚ましくいい。ポップ感覚に接近し出た。しかしジャズ・スピリットに溢れた作品が出来上がった。ボーナス・トラックの「オール・アト・ワンス・ユー・ラブ・ハー」は知られざるリチャード・ロジャースのスタンダードでこれも秀逸。 |

| 17 |   | Live in Swing City - Swingin' With Duke / THE LINCOLN CENTER JAZZ ORCHESTRA

(SICP 5050) | さるジャズ・クラブで本物のデューク・エリントン楽団と本盤の比聴を行った。なんとこちらの盤をよしとした人が少なくなかった。エリントン・バンドには屈託があるがウィントン・マルサリス率いるこのバンドには屈託がない。その好ましい屈託のなさは音質にも表れていてバンド全体が朗々と鳴る。楽しい。踊りたくなるのはどちらかといったらウイントン・バンドだろう。エリントンは大物と認めるが、なんでもオリジナル大事でそこから抜け出せないのはいかがなものか。ジャズ・ファンの悪いクセだ。 |

| 18 |   | Just Sayin' / Lower Left

(SUNSTONE #SS3061) | 年輩ミュージシャンのピアノ・トリオ盤。アメリカは南カルフォルニア産。こういう条件のもとで最近はいいピアノ・トリオは生まれにくい。大抵はぬるくスタンダード曲を演じたものが多い。しかしこのトリオ、堅物三人が集まったのだろう。真撃にして融通の利かない音楽を作り出した。これくらいむっすり不気嫌な「ウエイブ」や「デザフィナード」は初めてだ。だから三人の本領はモンクの「グリーン・チムニーズ」やミニガスの「ノスタルジア・イン・サイムズスクエア」にあり、その四角四面ぶりといったら。 |

| 19 |   | SWEET MARTA / LUIGI MARTINALE

(128043-2) | ありがちな現代型ピアノ・トリオ。どうありがちなのか。オリジナル(大して面白くない)半分とスタンダードな3曲ほど入れた7:3型盤。まともなフレージングをまともに弾いてゆくだけのピアニスト。刺激臭のないピアノを弾くイタリア人ピアニストが少なくない。一つ拾い物があった。ドラマーである。演奏はピアノに似てアグレッシブ性ゼロときたものだが、賞すべきはそのシンバルの音で、シンバルの厚みを感じさせる太い響きの痛快さは特筆もの。全曲、同一性シンバル・プレイ。念がいっている。 |

| 20 |   | Potions (From the 50s) / Lyn Stanley

(ATMSA3103) | 「クライ・ミー・ア・リバー」がなかなかいい。この曲を上手く歌う歌手を私はいい歌手と認める。ただのキュート歌手ではない。この曲はキュート性だけでは歌えない。写真で見る彼女は20代の後半か。しかし声は年増の雰囲気を漂わせ、そこがいい。年下の少年を愛するようなあやうさを持ち合わせる。あやうさはジャズ・ボーカルの必須条件の一つである。旨さよりも雰囲気を大事に歌う歌手だ。曲によって濃厚なテナー・サックスなどを随伴させて雰囲気を盛り上げる。管楽器入りのボーカル盤はピアノ・トリオ伴奏盤より上物に感じられる。だいぶほめたが、しかし旨いかどうかとなると――――。 |

| 21 |   | Careless Love / Madeleine Peyroux

(602498235836) | レナード・コーエンの「ダンス・ミー・トゥ・ジ・エンド・オブ・ラブ」をジャズ界にデビューさせた彼女の貢献は大きい。⑤のJOANN FUNKもさっそく取り入れて自分の持ち歌にした。そのうちスタンダード化するだろう。いや、しなくてはいけない。それがミュージシャンたちの義務なのだ。彼女の歌にはビリー・ホリディのフレイバーがまぶされている。ここが好悪の分かれどころだが私は賛成だ。ビリー・ホリディ嫌いの私が、だ。ホリディの悲惨さはなく、彼女の歌には悲愁と言うべき感情がこめられていてそれが胸にぐっとくる。悲惨だとただつらいだけだが。 |

| 22 |   | Dreamland / Madeleine Peyroux

(NZCF-1070) | ジャズが低調といわれる中で、ボーカル界は意外に盛況である。マデリン・ペルーのような新人が多く出てきているからだ。新人たちの中でマデリン・ペルーは群を抜いてユニーク。私は彼女の音楽を「ブルージー・ジャズ」と名付けた。一つのジャンルと思うことによって彼女の音楽はシーンに踊り出る。ブルージー・ジャズのジェイムス・カーターやレジナ・カーター、サイラス・チェスナットを率いた本作は「ウォーキン・アフター・ミドナイト」で始まるは近代的な草深さを聴いたら誰だって「ブルージー・ジャズ」の存在の偉大さを認めるだろう。 |

| 23 |   | Art Attack / Madeline Eastman

(NKCD 10005) | ひたすら声質は塩辛い。唱法はタイトル通り、アタック気味。キュート声を想像するとはね飛ばされる。アタックおばさんだ。このアタック感に見事にフィットしたのがドラマーのトニー・ウィリアムス。あのマイルスのトニー・ウィリアムスだ。マイルス盤のドラミングより本盤のアタック感は強く感じる。激しい。ボーカルのバック演奏である。しかし我がマデリーン・イーストマン、トニーのギザギザ・シンバル強打に歯をむいて立ち向かう。「ジプシー・イン・マイ・ソウル」「ザ・ボーイ・ネクスト・ドアー」「マイ・ハート・ストゥド・スティル」「セイ・イズント・ソー」などの好曲が並ぶ。 |

| 24 |   | Fade Out / Mario Zara

(ABJZ145) | イタリアのAbeatレーベル。レコード店頭で見かけると、なにはさておき買ってしまう。見境なくだ。なにしろ音がいい。音に金を使う。いいスタジオを選ぶ。それが我々、音のファンに幸せをもたらすのだ。名エンジニア、ステファノ・アメリオが手掛けたものが多いが本作は残念ながら違う。ガブリエル・シモーニという人。アメリオが天才ならこの人は秀才だ。天才と秀才の間隙は著しく広い。この秀才盤をしばらく耳にし、すぐさま天才盤を聴くことをおすすめする。本作品はアメリオの天才を再確認するためにあるといったら怒られてしまうが、私は9曲目の「オーバー・ザ・レインボー」を自分のCD『Jazz audio Fan’s only』に収録させてもらった。 |

| 25 |   | I Get A Boot Out Of You / MARTY PAICH

(WPCR-13187) | 最新SHM-CDで聴いている。液晶パネル用ポリカーポネート樹脂を採用、素材の透明性が格段に向上したから音がよくなったとうたっている。どれ、どれ。格別に向上したのは響きのよさだ。50数年前の録音にもかかわらず、実にみずみずしい。ビッグバンドの各楽器がくっつかず、分離して聴こえるせいで水がしたたるような塩梅の音になった。この作品の聴きものはなんといってもアート・ペッパーである。アート・ペッパーが最後までソロを演じる「コートにすみれを」が最大のプレゼント。音質的に響きの良さを伴ったペッパーのアルトは一音一音がさらにつやつやしく、若々しく、みずみずしい。情感たっぷり。情感というのは音質によって作られると初めて知った。 |

| 26 |   | Drums Unlimited / Max Roach

(WPCR-25113) | フィリー・ジョー・ジョーンズ、アート・ブレーキ―、ロイ・ヘインズ、エルビン・ジョーンズの中でいちばん天才性に欠けるのがマックス・ローチだ。いま聴くとそれがよくわかる。ドラムはどこかが天才的に突出しないといけない楽器だが突出の少ないのがマックス・ローチ。ではなぜ50~60年代に人気トップに登りつめたのか。一つはリーダーの特性があり、クリフォード・ブラウンなどと双頭コンビを作ったりで、名を駆せたこと。もう一つはオーソドックス・ドラミングという意味でそのベストの妙技を飾ったこと。本盤ではその典型的な見本が各曲に展開されている。当時の名録音の一つ。 |

| 27 |   | An Americaine in Paris / Melody Federer

(RCIP-0163) | ヴォーカル界、花ざかりである。今ほどキュート&コケティシュ系歌手で溢れる時代はないのではないか。ヴォーカルは一人当てるとほぼ全員がそれに習う市場原理が通用する世界だ。メロディー・フェデラーもその一人。といっても全員が同じスタンダードを同じような節まわしで歌っても能がない。そういう能なし盤もあるが彼女は一工夫も二工夫もこらし、全曲自分のオリジナルで攻めた。私にいわせれば一種の暴挙である。大抵のヴォーカル・オリジナル曲はつまらない。しかし彼女の自作はなかなか聴きごたえがある。中でも9曲目の「スイート・ドリームス」は気に入った。そうはいっても歌い方は、心ここにあらず、聴き手を意識するふうはさらさらなく、自己陶酔型で押し通す女人。 |

| 28 |   | Round About Midnight / Miles Davis

(SRCS 9725) | プレスティジからコロンビアに移って最初の発売作品である。これの売れ行きによってジャズ界のスターからアメリカのポピュラー・ミュージック・シーンのスターになったという。やはり冒頭の「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」だろう。この一曲がなかったら幸運は決して来なかった、と断言できる。それほどの究極作品である。一曲のみ突出した出来映えに聴こえる。特にマイルスの出だしのテーマ旋律とトランペットのミュート音色の一体感が醸し出す絶妙の境地は他の曲ではみられない。しかしその境地が終り、いきなりあたりのしじまを破る素っとんきょうなパンパカパーンのアレンジ・サウンド、(多分ギル・エバンスの編曲だろう)はいかがなものか。あっていいのか、ないのがいいのか、いまだに答え、出ず。 |

| 29 |   | Relaxin With the Miles Davis Quintet (Reis) / Miles Davis

(VICJ-61047) | マイルスのトランペットとコルトレーンのテナー、いわゆる二管編成である。普通だとテーマメロディーがユニゾン(斉奏)で奏でられると考えられがちだ。1950~60年代はいわば二管の時代で二管でなければモダン・ジャズにあらずの風潮だった。二管がモダン・ジャズだった。しかしこのマイルス盤、二管アプローチは急速曲の「ウッドン・ユー」のみで、あとはほとんどマイルスが一人で主導権を取っている。ワン・ホーンでテーマが演じられている。本盤は比較的ゆっくりの曲が多いのでそれが適切な処理と思われるが、それにしてもマイルス一本の主題処理でよかったなぁと今さらながらしみじみした気分で聴いている。 |

| 30 |   | They Say It's Spring / Mimi Terris

(DUJ-103) | "上手さで酔わされることはなかった。隣りの家のお姉さんが台所仕事をしながら鼻歌をうたうがごとき風情。匂い立つような女性の情感とかめざましいお色気とかではない。親しみ一発で接する歌手である。目が合ったらニッコリする。そんな味わいの女性である。

親近感。では選曲も親しみのあるものかといえば、少し程遠い。ライナーノートの山本隆も書いているがキング・オリバーの「ウエスト・エンド・ブルース」というのはどうだろう。この選曲ただごとではない。アレック・ワイルダーの「ライラック・ワイン」も珍しい。彼女の音楽は親しみを表に見せつつ「凝った」ものなのである。" |

| 31 |   | Modern Jazz Quartet at Music Inn / MODERN JAZZ QUARTET with JIMMY GIUFFRE.

(WPCR-25124) | "スィングジャーナルのディスク大賞、最優秀録音賞リマスタリング部門で大賞を受け取った盤。1958年録音だが、当時アトランティックは優秀録音と最悪録音が混在していた。いいのは極端に良かった。それが、これだ。どう、いいか。今でいう透明感であり、レンジの気分のよい延びであり、ブルーノートやプレスティジがゴツゴツした金属感を響かせる中でなめらかなソノリティと上記のオーディオ的特性をいかんなく発揮。

旧来のジャズ・サウンドに食傷したマニアを喜ばせていた。しかし、2曲に参加したソニー・ロリンズのテナーがいけない。妙に物わかりが良く、なで肩風サウンドで、特有のゴリッ感が貧しく、いささか寂しいロリンズになり果てた。これも録音のせいなのだ。

" |

| 32 |   | Waltz for Debby / Monica Zetterlund

| ビル・エバンスに文句があるわけではないが、皆んな、エバンス、エバンス言い過ぎないか。エバンスがサイドメンで入っていようものなら鬼の首をとったように騒ぎ立てる。過剰だ。エバンスだって金で雇われているである。本盤はその意味で少しエラい。あくまで主役はモニカだが、準競演者に昇格している。モニカはエバンス固有の「ワルツ・フォー・デビー」を歌っているが、同時にスウェーデン語でモニカの母国歌曲を数曲、ご披露する。これがメインの聴き物となってファンは初めて本作の価値を知ることになるのだ。 |

| 33 |   | A SONG FOR YOU / Nikoletta Szoke

(AS 085) | 小ざっぱりとした歌い方だ。脂っ気はまるでなく、むしろサバサバしていると言ったほうが早い。そこに魅力を感じるかどうかだが、私は「面白い」と思った。もともと色気で聴くほうなので、最高点を献ずるというわけにはゆかない。しかし昨今はやりのキュート系特有の甘ったるさに食傷した後に聴くとこの飾らない小ざっぱり感が賞すべき特長として生きてくる。私がいまその渦中にいるのである。ハンガリーの名門ジプシー家の出身という。「ソング・フォー・ユー」「ジャスト・ザ・ウェイ・ユー・アー」「ザ・ルック・オブ」といったポップス出身の選曲が光る。 |

| 34 |   | Sentimental Journey / Nils Landgren

(DICT-25001) | 究極的聴きものは表題曲にあり。すなわち「センチメンタル・ジャーニー」。この曲にのみ参加のスウェーデン・トロンボーン姉妹、カリン&ミミ・ハマーと主人公ニルス・ラングレン3人が操る3トロンボーンがユニゾンで奏でる圧倒的妙味。ユニゾンの濃い霧の中からブリッジの部分で忽然と浮かび上がるラングレーンのトロンボーン一本。そしてまた再び霧の中へ消えてゆく絶対的境地。好アレンジだ。ニルス・ラングレンは自身の歌をセールス・ポイントにしている。これは評価の分かれるところだ。私はいただけない。甘い。それも人工甘味料的な甘さ。トロンボーンはすがれた音色でいける。「イン・ア・センチメンタル・ムード」でそのいい味を出す。 |

| 35 |   | We Get Requests / Oscar Peterson

(V/V6-8806) | このCDをオーディオ試聴用に使ったことはなかった。なにも50年も60年も前の作品を聴かずとも現代の最新型サウンドを備えた新型CDがあるだろうと。今回、初めて聴いてみた。ちょっと見直してしまった。6曲目の「ユー・ルック・グッド・トゥ・ミー」。音の質は近代CDと比ぶべくもないが、そのステージ性は凄い。右から出るベースの音量、質感が聴きどころと思っていたが、それだけではなく、音全体の目の前に繰り広げられる舞台展開。ちょっとしたライブハウスの有様がわが家の装置で出現したのである。そう、ちょうど「メグ」で聴いているようにピアノが少し引っ込み、ベースがぐいと前へ出、ドラムが全体にブラシとシンバルではびこる。いや、いいね。多くの方が尊ぶ気持がわかった。 |

| 36 |   | Night Club / Patricia Barber

(TOCJ-66090) | フォー・アダルト・オンリーだ。大人専用の歌手。ガキは要らない。寄せつけない。だからこそ『ナイトクラブ』の表記が似合う。「バイ・バイ・ブラックバンド」や「ソー・イン・ラブ」などのスタンダードが彼女の手にかかるとスタンダードを超えたスタンダードになる。つまり彼女の歌。まして「ユー・ドント・ノウ・ミー」や「ジャスト・フォー・ア・スリル」といった通好みの大人の歌を歌った日には、もうぴったりでパトリシア・バーバーここにありと高らかに宣言したスタイルだ。アダム・クルスとアダム・ナスバラムの両ドラマー。これも大人のドラマー。大人の味を出し切って彼女の歌とピアノに花を添える。録音は私の装置ではややゆっくりと緩慢な風情で迫ってくる。気張らないエンジニア、ジム、アンダーソンだ。 |

| 37 |   | Come Fly With Me / Pim Jacobs

(PHCE-3081) | ヨーロッパ盤は音がいい。そういう噂が立ち始めた1960年代、この盤の登場で噂は決定的になった。誰もかれもがヨーロッパ盤を入手できるわけではなく一部の好事家の支配下にあった。CDになった現在、灌漑無量である。音は、ドイツのMPS同様、いかにもヨーロッパらしく低音をたっぷりと根底に浮かべ、その上にピアノ、ブラシなどの中高域を構築するという塩梅。ヨーロッパ盤の聴きどころはベースのたっぷり感、豊熟性にある。ベースの深さはアメリカより欧州だ。トリオの原産国はオランダ。演奏スタイルはあくまでもジャズの道を踏み外さないオーソドックスなもの、最初ブラシで始まり頃合いを見計らってシンバルに移行する曲が数曲あり、変わった瞬間の色彩感。鮮烈な変化が見どころだ。 |

| 38 |   | The Latin Album / Renato Sellani

(W 365.2) | イタリアの老ピアニストによるラテン・ソング集。ボサノバではなく、一昔前の純正ラテン曲が並ぶ。ボーカル・バージョンとピアノ・トリオ・バージョンの「アマポーラ」が一曲目と最終曲を飾り、それが圧巻だ。ラテン曲集といってもそれらはあくまで素材であり、ジャズ色が濃い。旋律を忠実に再現するのではない。そこで好悪が分かれるがしかしその表現の度合いが絶妙でラテン曲ファンも充分に楽しめ、失望しない。例えば私のようなラテン好きジャズ・ファン向け、といったらいいのか。ラテンというと、老人以外はすぐにボサノバを思い浮かべるが本来のラテンとはここで演奏される「ティコ・ティコ」「ポインシアーナ」「エストレリータ」「トレス・パラブラス」などの名曲群を言う。それらを若い人もたしなみ、そして楽しんでいただきたいと思う。惚好の一枚である。 |

| 39 |   | Unfinished Story / RGG

(RGG001) | 硬派を気取ったピアノ・トリオで一般のジャズ民衆にはすすめられない。しかし難解さが逆に心地よい人、さらに自分のジャズ修練度を試したい人、そしてむづかしい音楽でも音がよければよしとする人には推選したい。原産国はチェコ。私はひたすら音で聴く。1曲目から7曲目まで気分よくすっ飛ばし8曲目のボタンを押すとどうだろう。これぞ、生よりいい音と最高の賛辞を呈したい音が聴こえてくる。音をいじった形跡があまりなく、生の音をそのままCDに埋め込もうとする執念のようなものが伝わってくる。録音の最もあらまほしき姿ではないか。ベースは間違いなく生よりいい。シンバルやタイコ類も、もちろん生より音量は少ないが、リアリズムの点から言えば申し分ない。遠いチェコに向かって参拝した。 |

| 40 |   | Pop Pop / Rickie Lee Jones

(MVCG-65) | どうにもほめようのないジャケットとポップポップなどというタイトルからは想像のつかない内容ベストの音楽が流れ出る。シンガーソングライターとのことだが特異な歌手として一流だ。好き嫌いは分かれるがとにかく一聴の価値あり。歌は旨口。キュート系の元祖といったらいいのか舌足らず、鼻づまりの声質を武器にここでは趣味のよいスタンダードを選曲、曲によってメンバーが異なり、チャーリー・ヘイデン、ジョー・ヘンダーソン、ボブ・シェパード、ロベン・フォードなどが参加、中でもジョー・ヘンの加わった「ダット・デア」が最もジャズだ。音の良さも特筆に値いする。1990年代初頭の録音で当時大いに騒がれたものである。ジャケットを変え、リマスタリングを行い、もう一度再発してほしいものだ。 |

| 41 |   | What Happened / ROSSET MEYER GEIGER

(UTR4266) | このCDの音のよさを最初に認めたのは恐らく日本である。雑誌「ジャズ批評」のジャズ・ディスク大賞 選考委員会が音のよいCDの第一位金賞に推した。発売元のスイス、ユニット・レコードはそれを喜びCDケースに「金マーク」シールを貼布した。それはいいんだが、内容となると要注意である。まず耳に心地よいピアノ・トリオを望む人には推選しない。とんがった音楽、そして内容に関係なく音のよい作品を欲する人にプレゼントだ。曲は2曲目。やや心地よいプレイに酔っていると3:57秒あたりで空然大平の夢を破るドラム。不規則型破綻寸前の「ドタバタ演奏」に驚く。しかしこれがドラム好きの私にとっては狂喜乱舞の驚きでこの数秒用のためにこのCDは存在する。 |

| 42 |   | Waltz Forever, My Love / Sandy Patton

(JHM Records 3606) | アメリカの黒人女性歌手。黒人歌手のあり方というか唱法の変化に注目したい。1996年の吹込み。50年代歌手の黒人性丸出し、野放図な歌い方では現代は通用しない。今は白人歌手のポップ風ジャズ唱法全盛時代。そこで本CDのサンディー・パットンが生きてくる。急速テンポの曲ではスキャットを混え、ワイルドな一面を見せるが、基本的には温和で中庸性を重んじ、それでいて黒人歌手の持つ機敏さを失っていない。そして黒人歌手の最大の特長である「うまさ」が聴きごたえのあるものにしている。ミディアム・アップ・テンポが得意だ。それが「アイム・オールド・ファッションド」。レーベルはスイスのJHM。JHMはジョー・ハイダー・ミュージック。バックでピアノを弾くのがピアノ・トリオ・リーダーのジョー・ハイダー。 |

| 43 |   | Yours / Sara Gazarek

(NLM-0949-2) | 一部の大物若手白人歌手を除き、たいていの白人歌手の欠点を探せば、歌がうまくないということ。そこが黒人歌手との相違点だ。しかしその欠陥を補って余りある美点が白人新人歌手にはある。このサラ・ガザレクもそうだが、ビジュアル性も含め、歌唱が愛くるしい。そこが全面に出過ぎているといえばその通りだが、世の中、よくしたもので、うまさだけを求める優等生のリスナーばかりではない。歌の少々のおぼつかさなさには目をつむり全体のチャーミングを愛でる大人のボーカル・リスナーも少なくない。ジョン・クレイトンJrがプロデユースする本作は「さようならを言うたびに」が聴きものだ。ラテン風リズムを底に敷き、旋律をわずかにひしゃげ、この古いスタンダードを現代版曲に生き返らせたアレンジが見事。ここにはおぼつかなさも心細さもない。 |

| 44 |   | Swedish Ballads & More / Scott Hamilton

(STUCD13022) | 現在のテナー・サックス界。こういう言い方は失笑を買うのはわかっているが、「安心して」聴けるテナー奏者はスコット・ハミハトンやハリー・アレンなどごく少数の「伝統的」な人たちしかいないのではないか。ほとんどが先鋭を気取ってコルトレーンの奏法をそのプレイに混入させて個性を失い方向性を間違えテナーのジャズをつまらないものにしている。憂わしい。若い気鋭のテナー奏者がコルトレーンの一つ前の世代、いわゆるモダン・テナーの道を選択、進むべしと言いたい。さて、スコット・ハミルトン、安心のテナー、今回はスウェーデンのバラッド集から4曲目の「Trubbel」を一押し曲として推選したい。一曲目の「懐しのストックホルム」をスウェーデン民謡のベスト・オブ・ベストとすれば、これはセカンド・ベストと言いたい哀感情緒まっしぐらの曲。涙なくしては聴けない。 |

| 45 |   | My Fair Lady / Shelly Manne

(VICJ-5082) | 1956年の録音。録音技師はロイ・デユナン。音の対抗馬がルディ・バン・ゲルダーだった。ブルーノート対コンテンポラリーの図式。両者の音の違いは鮮明でファンはどちらかに肩入れし、論争しきりであった。音の密度感のブルーノト、音の空気感のコンテンポラリー。ジャズ・ファンはブルーノート派、オーディオ評論家はコンテンポラリー派。私もバン・ゲルダー一本槍だったが、いま聴くとロイ・デュナンの録音、つまり本盤だが、なかなかどうして密度が濃い。ブルーノートが固まった密度感ならコンテンポラリーはほぐれた密度感。5分と5分の勝負じゃないか。もう一度コンテンポラリー盤をおさらいしたくなった。アンドレ・プレビンのピアノが太くたくましい。一途にジャズ的感覚を発掘、表明しようとする。その意気込みにようし聴いてやるぞ、と。 |

| 46 |   | Playing on Light / Abe Rabade

(KAR7792) | スペイン産出のピアノ・トリオだ。といってスペイン色はいささかもない。NYやTokyoで主派に通用する現代型のピアノ・トリオ。現代型のピアノ・トリオとはなにか。旧未来型のピアノ・トリオというのがあるのか。ある。旧未来型はベースとドラムがきちんとピアノをフォローする。ピアノの進行状況を見つつ、ステディに律気に伴奏をつけてゆく。対して現代型はあんまりそんなことを考えず、適当に遊んじゃう。というのは言い過ぎだがベースもドラムもピアノと同様にメロディーを主体にした演奏を行う。俺たちにもメロディーをやらせろよな。リズムだけだと飽きてしまうんだ、というわけである。この作品を聴いていると彼らの気持ちがよくわかる。ひたすらのリズム・キーパーの役割りから解放された、と言って野放図にはならず、けっこう楽しく遊んでいて聴いているこっちも思わず幸せ感に包まれたりする。2曲目がいいです。 |

| 47 |  | JUNE1999 / Alf Kjellman

(RE01-07) | スコット・ハミルトンのところで最近は非コルトレーン系のテナー奏者が少ないと書いた。このAlf Kjellmanがその少ないうちの一人。貴重である。偉いと思う。大勢に従わない。自分の信ずるテナーの道を行く。自分の信ずる道とはなにか。それは人の真似をしないということである。自分の発明したテナーの吹奏法を披露する。日本のジャズ・ファンは誰かの真似じゃないと「信用」しないところがある。コルトレーン系、レスター系、などと判別して新人を評価しがちだ。だんだんそういう教条的な聴き方をする人が減ってきていい傾向と思うが、たまにそういう人を見かけると恥ずかしくなる。それはさておき、この年輩のテナーマン、トロンボーン奏者をはべらせてクインテット仕立てのジャズを演じているが全体さわやかで林の中を風が吹き抜けてゆく印象だ。2曲目の哀愁曲に目がない。おすすめである。 |

| 48 |   | Time Pieces for Piano / Amato Jazz Trio

(AB JZ062) | 唯今躍進中のイタリア産のピアノ・トリオ。現在のイタリア・トリオのいいところを拾った印象は、それほど抽象的にならず、と言ってスタンダードをただ並べてご機嫌を伺うでもなく、中道的なスピリットをうまく発揮しているところだ。曲を曲として意識しているのが好ましい。ともすると曲を演奏の材料とみなして曲とも思えない曲をいかにも曲らしく演ずるグループが少ない中でこれは賞賛に値する。2曲目のピアソラの「リベル・タンゴ」もグッド・チョイスだしラストの「アナ・イン・パリス」も重く暗くていい塩梅。あと音がいい。なんといってもイタリアの誇るレーベル、Abeatだ。Abeatとくればすぐに天才エンジニア、ステファノ・アメリオが思い浮かぶがここではビンセンソ・カバラという人が担当している。アメリオの70%の力量だ。そうはいってもAbeatレーベルだから捨てられない。絶対。 |

| 49 |   | King Size / Andre Previn

(VICJ-60800) | 若い頃、ラテンやタンゴ、それにウエスト・コースト・ジャズあたりからジャズに入ったからどうしても曲中心、スタンダードをメインに聴いていた。この作品でいうと「四月の思い出」や「ユード・ビー・ソー・ナイス~」などでプレビンのオリジナル曲「マッチ・トゥ・レイト」と「ロー・アンド・インサイド」は苦手だった。曲調は暗いし、ピアノが鈍重で。ところが歳がいってからはこの二曲のオリジナルこそプレビンの言いたかったことだと合点がいったのだから私のジャズ的進歩(?)は大したものだ。やっぱりジャズは長年の修行が大事なのである。プレビンは知られるようにクラシックの大指揮者。その大物指揮者がジャズの最もジャズらしいところ、すなわちブルース魂をこの二曲で示した。俺のジャズの根元はブルースにありと高らかに宣言したのである。暗く鈍重なピアノが最高。まさにローでインサイドに迫ってゆくレッド・ミッチェルの低く深いベースがこれまたブルースの極北。 |

| 50 |   | Moanin' / Art Blakey

(TOCJ-9003) | エリック・アレキサンダーに「モーニン」と言ったらそれは「モウニン」だろうと直された。たしかにボビー・ティモンズの作曲した「Moanin'」はモウニンと発音して始めて人の心をえぐるような重苦しい曲想のイメージを表現できる気がする。曲のイメージを一言でいえば「うめき」である。「モウニン」、名曲である。名曲なら誰でも演奏しそうなものだが、今の若いミュージシャンでこの曲とがっぷりと四つに組もうという人はいない。やってもはじき返されるだけだからである。1958年という「うめき」の時代だからこの演奏が生まれたのだ。などと知ったような言い方をしたが当時は今より黒人が生き憎い時代だったのだろう。要は「この時代のジャズ」なのである。そういう一つの時代を象徴するジャズとしてアート・ブレーキーの『Moanin'』は価値があるのである。ぜんぜん関係ないが、このCDはテナーのベニー・ゴルゾンの作品が全6曲中4曲入っている。ゴルゾン名曲集といってもいいくらいのもの。それがもう一つの価値になっている。 |

| 51 |   | Modern Art / Art Pepper

(TOCJ-6807) | アート・ペッパーをチャーリー・パーカー流派に組み入れるのは無理がある。しかしジョニー・ホッジスやベニー・カーター流では絶対にないからそうするとパーカー系としかいいようがない。ジャズのアルトの流れは本来、その二つに大きく絞られるのである。さて、ペッパーをパーカーの流れに入れるとその流派のベスト・アルト奏者がペッパーということになる。なぜなら他のパーカー派がどこかにパーカーの影を宿しているのに比べペッパー一人は断然その影響から抜け出しているからである。ペッパーの自伝には自分はパーカーの影響は受けていないと記されているが―――。とにかく個性的という点ではオーネット・コールマンといい勝負だ。コールマンは行き過ぎの個性でありペッパーを鑑賞するようにコールマンを鑑賞することはできないが。「ペッパー論」に終始したが最初のワン・フレーズを耳にしてすぐにペッパーとわかる「きみ微笑めば」や「恋とは」など、こういうのが本物の個性とわかるのである。 |

| 52 |  | Can We Do It? / AYUKO

(AFD114) | 5才の時、初めて聴いたマイケル・ジャクソンに感応する。カナダに留学。ジャズ・ピアニストのP・テイラーのグループに参加、帰国後、ヴォーカル・ユニット「Little Party」を結成。和太鼓集団「武蔵流龍神太鼓」の推選を得て、埼玉県公認指導員の資格を得る。和と洋のリズムを合わせ持つ異色のヴォーカリスト、という彼女のライナーノートを読んで歌を聴くとなるほどただスタンダードを美しく表面的に歌う歌手とは違うなと納得する。彼女なりのスタンダードのあしらい方、歌い方がある。例えば「マイ・フェイバリット・シングス」の暖急のつけ方はただごとではない。歌が飛びかうという感じだ。彼女自身、思い切って歌ったと言っていたが、このあたりが好き嫌いが分かれるところだろう。私は気に入った。声は美声に属する。声帯の高域の延びがすばらしく、その飛翔力が彼女の聴きどころになっている。「オーバー・ザ・レインボー」にそれがよく出ている。 |

| 53 |   | Love Songs / Barbra Lica

(DR066CDDU) | ヴォーカルは声で聴けと言った人がいるがそれが私である。バーバラ・リカの声は白い中に一点茶色が混ざった趣で、それが彼女の声の幅を広げ、美点になっている。コケティッシュがうたいの中に混ざっている。自分の歌の方向を考えた時、彼女はそれを採用したのだろう。セールス・ポイントとして媚びやへつらいは避けるがある程度のお色気はプラスになる。彼女はそうふんだのだろう。一曲目のコール・ポーター作品としては気品のある「ソー・イン・ラブ」で彼女のほのかなお色気と曲の気品がうまくブレンドされ、絶妙な「ソー・イン・ラブ」が出来上がった。だからこそ一曲目に据えられたのだ。第14回東京JAZZに出演した。カナダにはダイアナ・クラールという大先輩がいるが彼女をメジャー唱法とすればバーバラ・リカは明らかにマイナー唱法。決して悪くない。マイナー唱法を好むヴォーカル・ファンは少なくないのだ。 |

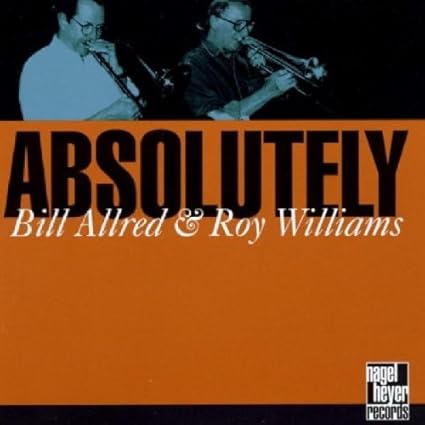

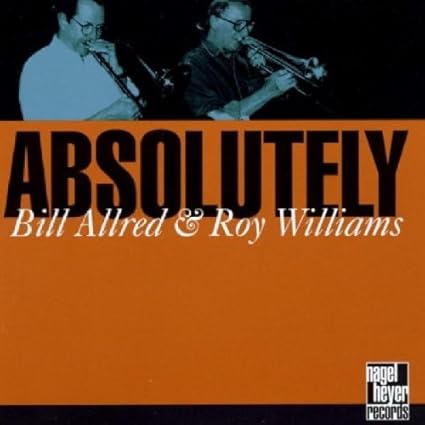

| 54 |   | Absolutely / Bill Allred & Roy Williams

(Nagel-Heyer CD024) | トロンボーン2本にピアノ・ベース・ドラムスという演奏パターンはJ.J.ジョンソンとカイ・ウィンディング(J&K)が発明した。彼らの専売特許ではないが、あまりに彼らの演奏が目覚しいため、ほとんどのトロンボーン奏者が手控えていた。そんなトロンボーンの歴史の中で2トロンボーン方式に果敢に挑戦していたのがこのグループである。二人ともいい歳だ。だからJ&Kのようにはゆかない。比べるのはフェアではないが、斬新さと意気込み、それにプライドという点ではかなわないけれどそれに替わる寛ぎ、熟成、率直さがあってそれらが聴きどころだ。二人はJ.Jとカイ・ウイディングがモダン形の奏者とするとスイング形の人々なのでモダン形のようにオツに澄ますところがなく、率直でストレートな物言いをする。そんなところも好感度アップの要因になっている。ドイツのナゲル・ヘイヤー盤だから音もいい。 |

| 55 |   | Live at the Village Vanguard / Bill Charlap

(TOCJ66387) | 大昔、ニューヨークでビル・チャーラップ・トリオの演奏を観た。ビレッジ・バンガードのような大箱ではなく、小体なイタリアン・レストランでスパゲッティの皿をフォークでカチャカチャいわせながら目の前のビル・チャーラップ・トリオを観るのは申しわけない気分だった。終わって、実はあなたのお母さんのファンですと言ったら一寸顔付きが変わって後方の席を指さした。お母さんのサンディー・スチュワートは若い頃、有名な美人歌手でまさかそこでお会いできるとはなんたる幸運。日本から来たと言うと日本のことは友人のヘレン・メリルからよく聞いているとのこと。今日は息子のライブなので知り合いと一緒に応援にかけつけたという。空席があると店に申しわけないでしょう、と。息子さんのピアノはいかがですと訊くと、そりゃ私の息子だもの天才肌のピアノ弾くの当たり前よ。その屈託のなさに二度惚れした。 |

| 56 |   | Stardust / Bill Charlap

(TOGJ-13003) | ジャズは「普通」が許されない、という言い方がオーバーなら、普通があまり大きく評価されない音楽だ。とんがったものが喜ばれる。特に一部の進歩主義的リスナーに。ビル・チャーラップはそんな中で最高の普通ミュージシャンだ。そういう視点でチャーラップを遇しないと評価を誤る。気を付けてほしい。最高の普通ピアニストたる理由の一つは彼がスタンダードを多く演奏材料に選ぶこと。主題のあしらい、そしてソロの組立てを聴いてすぐにわかるように彼は天性のメロディストだ。それは彼の父親が有名な作曲家であり、母親も非凡なシンガーであることと無縁ではない。当然スタンダードの知識に才能があるがB級C級の知られざる佳曲を多くチョイスするのがチャーラップだ。そういう意味でB級C級佳曲の作曲家として有名なホーギー・カーマイケル集を出版したのは実に理にかなったことなのである。「ジョージア・オン・マイ・マインド」のメロディ運びとゆっくりのテンポの間合いのとり方が絶妙の一言。ゲストの一人、シャーリー・ホーンの「スターダスト」も必聴だ。 |

| 57 |   | At The Montreux Jazz Festival / Bill Evans

(V6-8762) | 久しぶりに聴いたが、きびしい音がする。峻厳というむずしい日本語を思い浮かべた。録音はヴァーブのボブ・シンプソンでシンプソンといえばピーターソンの『ウィ・ゲット・リクエスト』を採った人。同じ人とは思えない。スイスのモントルーへ出張録音に出掛けたがビル・エバンスというので少し緊張したのか。シンバルはカンカン、ベースはビンビン、ピアノはキンキンという音を立ててわが家のステレオは鳴る。ちょっとあせってしまった。それはさておき、そんな音の違和感も手伝ってこのエバンス・トリオ。エディ・ゴメス、ジャック・デジョネットとの相性がよく思えない。それぞれのプレイは立派なのだがトリオ・ミュージックとしての親密な一体感のよさが私には伝わらない。デジョネットはミス・キャストだと思う。キースとはよく合うが、エバンスとは各々の硬さが勝ってしまって。皆さんの評価はいかが。 |

| 58 |   | On Green Dolphin Street / Bill Evans

(VICJ-60372) | ビル・エバンスのハードバップ風ピアノ奏法を聴くことができる。とは妙ないい方だが私の言うハードバップ風ピアノとはバド・パウエルが発明したフレーズの流れをくむピアノ奏法をいう。ビル・エバンスは一般的にはバド・パウエルを卒業し、自らの奏法をあみ出した新しいタイプのピアニストとして有名だ。ソニー・クラークやトミー・フラナガンなどパウエルを模した多くのピアニストが一つの大きな流派を作ったが、それとは別の流派を作ったことで歴史に名をとどめた。それが、である。ここでは演奏スタイルこそパウエル流派とは違うが、フィリー・ジョーとポール・チェンバースのバップ・リズムに乗ったパウエル流のピアノを弾いているんだから異色に面白い。いやそのわかり易いこと。一番言いたいことは二人のリズム・セクションがいかに大きく、エバンスでさえそのパワーに抗し切れなかったのだということ。エバンスの妙ちくりんな!?バップ・フレーズを楽しめる一枚。 |

| 59 |   | Waltz For Debby / Bill Evans

| 57、58両盤のビル・エバンスを聴いてこのCDを耳にすると、ここにエバンス在りと叫びたくなる。このトリオで彼は安住の地を見出したのだとわかる。すなわちスコット・ラファロのベースとポール・モチアンのドラムと一緒でエバンスは完成したエバンスになるのだということ。前二作は「エバンス前夜」だったのだ。そう考えるとエバンスというピアニストは外見もそうだが音楽的、精神的に実に繊細でこわれやすいタイプの人だったのだろう。われわれファンはそういうふうに認識していいと思う。以前エバンスは本当は強いタッチでグイグイ弾いてゆく強靭なピアニストだと強弁していた人がいたが、それはやはり違う。このCDのファンの余りの熱狂ぶりに反発したのだったが、エバンスの真価はスロー・バラードにおける情緒連綿たるピアノ・プレイにある。言い忘れた。それもこれもスコット・ラフォロとポール・モチアン、特にラファロが存在しているこそなのである。 |

| 60 |   | introducing / Bria Skonberg

(PCCY30225) | 三つの才能がある。歌手、トランペッター、そして作曲家。もう一つの武器が女性。こう攻められては聴かないわけにはゆかない。聴いてみた。いいじゃないか。ジャズの歴史的スタイルでいうとニューオリンズ系。そこに抵抗感を覚える人もいるかもしれない。しかし新しいスタイルを引っさげて登場するだけが新人の使命ではない。新種のスタイルはジャズ進展に必要なことだが、古いジャズの中に新しさを見出してそれを現代の空気の中で活かすのもミュージシャンの大事な役割りだ。彼女がここでそれをやっている。そこが聴きどころ。声の発声は自然発生的でなんのてらいもなく、かすかなペイソスも含まれ、まずそこに引き込まれる。トランペットは、この若さでなんという熟練度。熟成の度合いが高い。ジャズ的な臭味は薄い。CD2枚組、全24曲。スタンダードが少ないのが残念だが、それより彼女のオリジナル曲から未来のスタンダードを見つけるぞという発展的な考え方に私は与したい。 |

| 61 |   | Here's To Love Carla Helmbrecht with Akio Sasajima / Carla with Akio

(MYCJ-30251) | ラムが入っていない。パーカッションの人が入っているがほとんど聴こえない。ドラムの入らない演奏など犬に食われて何とかだが、このCDは例外。ドラムが入らないのがよかった。CD全体が透き通って見えるほどこの作品の演奏は透明度が高い。それは主人公の歌手の声の素地と重要共演者である笹島明夫のアコースティック・ギターが申し合わせたように透明感の高いものだからだ。このような二人の世界に粗雑な?ドラムが入りようがない。2004年の発売でライナーノートは私が書いている。12曲の中では「イン・ザ・ウィ・スモールアワーズ・オブ・ザ・モーニング」がベストと評しているが10年後のいま聴き直してみるとこれもいいが「ヒアズ・トゥ・ライフ」がもっといい。情感のこめ方が違う。この曲は情感で勝負の曲だが、過多に陥る人が多い中でカーラのコントロールぶりが見事だ。声の透明さもオーバー・シンギングの抑制に幸いした。 |

| 62 |   | Forest Flower / Charles Lloyd

(WPCR-27053) | 自分の店、ジャズ喫茶でよくかけていた。音がよくなかった。ロイドのサックスがか細くてボリュームを上げても、上げても。いま、24ビット、デジタルマスタリングCDで聴いている。隔世の感がある。もちろん当時、CDはなくLPレコードで、CDとは別様のよさがあったが、いま聴くCDの鮮度の高さ、銀盤にびっしり音の詰まった密集感のよさは、こたえられない。ロイドのテナーがこんなに遠くまで延びていたとは。さて、そうは言ってもコルトレーン・ライクのロイドのテナーを私は好まない。テナーはもっと太くありたい。本来のテナー・サックスとはそういうものである。ではなぜこのCDを推選するのかというと「フォレスト・フラワー」という曲のせいである。ロイドに「フォレスト・フラワー」あり。マクリーンに「レフト・アローン」があるように「フォレスト・フラワー」でロイドは男になったのだ。「フォレスト・フラワー」を作曲したことでロイドは男を上げたのだ。 |

| 63 |   | When October Goes / Chihiro Yamanaka

(AS025) | 全10曲、彼女のオリジナルを除き、私のよく知る曲①「Just in Time」②「アイ・ガット・リズム」③「イン・ア・メロー・トーン」について書きたい。まず②と③について。それぞれジョージ・ガーシュウンとデューク・エリントンの古典的スタンダードといっていいものである。なにか、100年先の世界を画いた未来的な映画を観るような趣だ。私の知る旋律がすっかり衣変えしてしまっている。突飛な服装をした男や女が街を歩いているといった感じ。そこに私もいるのだが、彼ら彼女らの中で私は居心地が悪い。なんで自分だけ、こんな普通の格好をしているんだろう。山中千尋の気持はわかる。今は、これらの曲が作曲された時から50年も100年もたっている。それらの時代的感覚で、どうして良いのだろう。今の自分の気分はこれだ。それは理解できるが①のいつの時代も通用する普通の服装で、実に晴ればれと自然なスイング感をかもし出す山中千尋に私は拍手した。 |

| 64 | | Time and Piece / Claire Martin

(PACD423) | イギリスのリン・レコードの作品である。私はリンのCD-12というCDプレーヤーを長い間愛用していた。リン・レコードとリンのプレーヤーとの関係はわからないが多分親戚かなにかなのだろう。間違っていたらごめんなさい。なぜそんなことを書いたかというとこのCDの音とCDプレーヤーの音がよく似ているからである。イギリス的ストイック性といったらいいのか、まず派手なところがいっさい、ない。禁欲主義というと大げさだが、感情とか欲望を引っ込め、ともすれば目立ちたくて仕方がないジャズという音楽が、このストイックな音のせいでクラシックのように聴こえてくる。私は高価なCD-12というプレーヤーに手を焼き、なんとかジャズっぽく燃え上がらせようとして大変に苦労した。それはさておき、クレア・マーチンという歌手。そんな静寂的な音の中でジャズっぽく燃え上がろうと必死の態。その健気さ。 |

| 65 |   | The Enchanted Garden / Claudio Filippini Trio

(CAMJ 7839) | 特にどうというところのないイタリアのピアノ・トリオだ。ジャケットでピアニストが頭をかきむしって懊脳してみせるほどのものではない。しかし、三ついいところがあった。まず音のよさでイタリアの名人、ステファノ・アメリオが手がけている。アメリオのものとしては最上とは言いがたい。彼の特長の一つに響きの美しさがあるが、この盤ではそれが少し少ない。なにかの加減で手抜かりが生じたらしい。名人アメリオにも凡打があるのを発見し、私は嬉しくなった。ジョン・ルイスの佳曲「ジャンゴ」がここで意外なよさを発揮している。「ジャンゴ」といえば、判で押したようにあの独特のベース・パターンがあり、それがあっての「ジャンゴ」だが、それをなくした。こんなに愛らしい曲だったのか。パターン化からの脱出が新しいジャズ表現として重要だ。三つ目。一曲がすべて3分から5分で完結している。これも脱パターン化としてほめたい。 |

| 66 |   | with Strings / Clifford Brown

(UCCU-99027 ) | 世紀の名著、粟村政昭「ジャズ・レコード・ブック」の中で本盤は愚盤の烙印を押されている。どこがどう愚盤なのか、わからない。1950~60年代、ウィズ・ストリングス物はある種評論家、愛好家から目のかたきにされた風情があったから、そのせいかもしれない。今は、そんなことはない。この盤の聴きどころはクリフォード・ブラウンのトランペットの音色にある。速い曲を演ずるブラウンではどうしてもテクニカルな面に耳がゆき、音色がお留守になるが本盤のバラード主体の曲ではじっくり音色を聴ける仕掛けになっている。私のスピーカーから聴こえるブラウンのい音は中心部に熱いマグマがあり、そのまわりを冷たい空気がおおっている。マグマが破裂するとまわりの空気が飛び散り、音量を上げると細かい水玉状のものが私めがけてとびかかってくる。いやその痛さ、気持ちよさといったらない。古いタイプより新式のスピーカーでそれが著しい。 |

| 67 |   | at Basin Street / Clifford Brown

(UCCU-99093) | ソニー・ロリンズの参加が価値を高めていると帯にある。その通りだが本盤にはもう一つ価値があり、それは「慕情」が2テイク加わっていることである。ジャズ演奏としての「慕情」は私の知る限りこの盤のみであり、それだけで価値ありなのだが、3テイクを比聴できるというのだから願ってもない幸せ。まず14曲目、別テイクとのみ記してあり何テイク目かはわからない。0:27の部分でブラウンに明らかにミストーンがあり、その後、やめようという声が入る。不服そうに吹き続けるブラウン。15曲目、全体の演奏、悪くはないプレイだ。2曲目。これが本テイクに採用されたテイク。前2曲に比べると格段の出来映えである。15曲目はこれに比べると荒さが目立つが小粋なシンバルで始まる本テイクはいかにも「揃った」感じでさすがというところ。それにしてもブラウンの第一ソロが3曲ともすべて同じ旋律で始まるのが意外だった。 |

| 68 |   | Les Ombres / Colin Vallon

(UTR4145) | ピアニストはスイスの人。スイスのジャズは珍しいがこの頃はユニット・レコードというのが大活躍し、音のいいジャズはスイス、が一つの決まり文句になりつつある。これは2004年、スイスのマイナー・レーベルから発売された一作だが絶対のお推め盤だ。ピアノ・トリオというと私の場合、ベースとドラムに耳が吸い寄せられるがこれに限ってはピアノだ。ピアノ一筋だ。それほどこのピアニストはユニークで、それはジャズという通りいっぺんのものではなく、なにか心に密に迫ってくる音楽そのものという感じがする。私は4曲目の自作曲「オール・アローン」を愛聴するがまさに「オール・アローン」という曲そのものが表わす孤独感、寂寥感が圧倒的で、一音聴くとたちまちピアニストの世界に引きずり込まれ、終わるとまたもう一度聴きたいという気持ちにさせられる。ピアノの音色、旋律、雰囲気、すべて不思議に異常だ。 |

| 69 |   | Basie Big Band / Count Basie

| 一曲目のボタンを押す。するととたんにベースがすべり出し、ややあって小さいシンバルが伴奏をつける。ピアノがそれに続く。いわゆるピアノ・トリオ・スタイルだが、この種のパターンのスタートがベイシー楽団には多い。本CDにも何曲か、それがある。私はベイシー・バンドの聴きどころの大きな一つはこの部分にあるのではないかと思っている。いや、確信している。もちろん管楽器のアンサンブルもすぐれた聴きものには違いないが、こうした「バンドの中のピアノ・トリオ」こそベイシー楽団の華なのだ。それではそういうピアノ・トリオのCDを専門に聴けばいいではないかということになるが、そうすると今度はあり過ぎで魅力が薄れてしまう。やっぱりバンドの中に存在して、小さい時間に限って、演奏されるから貴重なものとして光るのである。ピアノ・トリオと言ったが実はギターが入っている。まあそれは許していただきたい。 |

| 70 |   | Blues-ette / Curtis Fuller

(COCY-80326) | 名盤といういい方はしたくない。せっかくの名盤も名盤といわれた瞬間に陳腐になる。しかし、本盤だけは過去も現在も将来もその名に恥じない。本作についてはリーダーのトロンボーンとベニー・ゴルソンのテナー、この二つの「低音楽器」が作り出す低音ハーモニーが聴きものという説が一般的である。それも間違いないが、そればかりにかかり切っているとせっかく別にあるいいものを見失ってしまう。いいものとはなにか。もうおわかりのように「旋律」である。「旋律美」である。これこそが『ブルース・エット』の絶対的な聴きどころ。特に一曲目のカーティス・フラー。ソロを集中して聴いてくれ。これはテーマと同等、いやそれを超えた美旋律ソロだ。テーマを超えるのがミュージシャンの旋律的力量だが滅多にあるものではない。そういう難関事項の中で、このアドリブ・ソロこそ合格点を得た最良のものと私は断言したい。 |

| 71 |   | SESSION ONE / DAN PAPIRANY TRIO

(CDMANU 2025) | ニュージーランドのビル・エバンスである。という言い方は幼稚で刹那的でよろしくないのはわかっているが、私たまにやりたくなる。ニュージーランドで活躍しているが生まれはイスラエルのテルエビブとライナーノートに書いてあった。いずれにせよ、ベースもドラムもニュージーランドの人でレーベルもニュージーランド。Odeレコードというのは音がいい。特にベースが優しい。突っぱっているベースではなく、どちらかというと沈み込むパターン。こういうベースを聴きたかったらOdeレコードに限る。ちょっと脱線するとオーディオ・マニアは優しげなベースより突進型をよしとする傾向が強い。しかしこれはあくまで好みの問題で私は片方にあきたらもう片方に進む。「星かげのステラ」が2曲入っており、微妙にテーマやソロの解釈が異なり、比べると面白い。しかしあまり真剣に耳を澄ますと頭の芯がうずいてくる。通常は聴き流して楽しい。 |

| 72 |   | Time Out / Dave Brubeck

(AAPJ8192) | このレコードを馬鹿にして聴かないのが立派なジャズ・ファンの証しだった。もちろん私もその一人。久しぶりに耳にして、やっぱり名作は凄いな、と。音が昔と違うせいかもしれない。LPレコードで耳に馴染んでいたが、いま聴いているのはソニーのDSDマスタリングという再生方式の一枚だ。いや、驚いたのはポール・デスモンドのアルト・サックスである。デスモンドのアルトというのは艶そのものだということがわかった。艶がアルトか、アルトが艶か。LPレコードでは艶が寂しかったが、いま聴く新方式CDでは艶が増大、極限に達して悲鳴を上げている風情。極限といえばこれこそアルトの音色の極限だろう。ピアノのイントロを耳にしてすぐに「テイク・ファイブ」とわかるのが「テイク・ファイブ」の名曲たるゆえんだが、ちなみにこの英語「五分間休けいをとろう」の意という。 |

| 73 |   | Stepping Out / Diana Krall

(JITLP40050) | ハリー・ウォーレンの書いた6曲目の「42nd Streat」が好きで探していたがまともに取り組んだ演奏がなかった。ダイアナ・クラークがここでやってくれたのだ。大またで42番街を闊歩するような塩梅のピアノ・プレイにすっかり惚れ込んだ。世の中はビル・エバンス風のしんねりむっつりしたピアノばかり。ビル・エバンスが新しくてオスカー・ピーターソン風は古いと言わんばかりに皆んなエバンスに飛びついた。新しいも、古いもないんだよ。自分が好きなのが一番。というわけで、ダイアナ・クラールが好きになったが好きなのはピアノで、歌はいまいち好みに合わない。「42番街」のように全部ピアノ・トリオだったらよかったのに、と。ところが、トミー・リピューアは彼女の歌に目をつけた。歌を抽出し、拡大して大歌手ダイアナ・クラールを作り出した。やっぱり私と目のつけどころが違うトミー・リピューマは先見性のある立派なプロデューサーだ。 |

| 74 |   | Circle Waltz / Don Friedman

(UCCO99046) | ビル・エバンスのエピゴーネンのように言われるドン・フリードマン。気の毒である。しかし似ているようで似ていないところがたくさんある。まず大きく目につくのは曲の処理。エバンスの処理は大ざっぱである。曲をいつくしむ風はない。では有名な「ワルツ・フォー・デビー」と「マイ・フーリッシュ・ハート」はどうなるんだという話になるがあれはエバンスの別次元。特例と考えたほうがいい。他は大抵、大ざっぱにして気取りなし。さてドン・フリードマンだが曲扱いの丁寧なこと。心をこめ切っている。自分が再作曲者になったつもりになって再構成しているがそれが原曲より美的感覚的にちりばめられているのだ。ここでは「アイ・ヒア・ア・ラプソデイー」と「ソー・イン・ラブ」、そして「イン・ユア・オウン・スウィート・ウエイ」をお聴きいただきたい。エバンスが別の「変な」曲にしてしまうのに比べ、こんなにいい曲だったのかと思わせるのがドン・フリードマン。別にエバンスを悪くいうつもりはないが。 |

| 75 |   | Circle Waltz 21C / Don Friedman

(VRCL18847) | ミュージシャンにとって過去の名作のリメイクを頼まれることほどつらいことはあるまい。厳密にいえば現在と未来しかないのがジャズ・ミュージシャンだからだ。ところが禁を犯して(?)ドン・フリードマンにリメイクを依頼したのが亡くなった伊藤八十八プロデューサーだった。彼の『サークル・ワルツ』に対する思い入れが強かったのだろう。出来上がったのが本盤だ。当然オリジナル盤との聴き比べが急務となる。ぜんぜん別物というのが私の印象だ。リバーサイド盤1962年吹込み「サークル・ワルツ」の触れれば壊れてしまいそうなナイーブな感覚に比べ、半世紀後の2010年作品は強固でたくましい。フリードマンとしては同じには演りたくない。今の自分のピアノに対するアプローチ感覚でゆくしかない。そして出来上がったのがいまお聴きの演奏。どだい、聴き比べるとというのが野暮なのだ。 |

| 76 |   | Alone Together / Don Vickery

(CRSTCD139 ) | 極めてオーソドックス、保守的なピアノ・トリオだ。いつも言うように現代は、ピアノ・トリオは保守と革新に分かれる。意識せず、それぞれを楽しむのがジャズ・ファンの腕の見せどころだろう。カナダのトリオだ。リーダーのDon Vickeryはピアニストではなく、ドラマー。ドラム・リーダーのピアノ・トリオだからといって通常のピアノ・トリオと演奏法が変わるわけではない。「アローン・トゥゲザー」の入ったCDは見境いなく買い漁るが、これは失敗。せっかくの美テーマをベースが演じているのだ。三人の中ではベーシスト、ニール・スワンソンが一番の有名人なのはわかるが、ベースはあくまでベース、旋律発揮能力でピアノにかなうわけがない。そのかわり、ベニー・ゴルソンの「過去から」がストレートにピアノが弾いて旋律美をいかんなく発露してよかった。 |

| 77 |   | Ella and Louis / Ella Fitzgerald

(UCCU40004) | エラとルイのだみ声がどうしても好きになれず、避けていたが、それにもかかわらず「いい音」の盤という認識はあった。今回とり出して聴いてみてキモをつぶした。二人のダミ声が大型拡声器から聴こえる声のように私のアバンギャルド・スピーカーから発現したのである。いまで言うPAというシステムみたいに。これにはわけがあって、私はシンバルやスネア・ドラムの音が何の付帯音も伴わず、鮮度高く、空気を切り裂くように出てくるのを好むからケーブルその他でそのように調整した。おかげでヴォーカルの声が切り裂くように、悲鳴のように聴こえてしまったりというわけである。失敗。もともとヴォーカルはあきらめていた。ドラム専用というシステムである。早速、脇にある第二システムに移し(小さいスピーカー)ことなきを得た。安堵。相変わらずのダミ声ながら、いやそのあたたかく、幸せなこと。 |

| 78 |   | First Degree Of / Else!

(USCD101S) | "イタリア人若手三人によるピアノ・トリオ。こういう作品は、聴き手が好意を持ってなついていかないと駄目。はじき飛ばされてしまう。なにしろ、プロデューサーがいない。ということは「売る」ということを意識していない。音楽家が自分たちの音楽をやりたいようにやるという音楽家には理想的だが聴き手にとっては悪夢?のような音楽が出来上がる。スタンダード一つ、ない。

いわゆるモダン・ジャズの、いかにもジャズのメロディーらしいメロディーもない。さて、ではどうやってなついていったらいいのか。音である。録音の音。音を音楽として聴いてしまう。ピアノのきらめき、シンバルの輝き、ベースの伸張。これが音楽だ。そう思うことがどうして悪い!イタリアのArtesuonoスタジオ録音に駄物なし。すべて逸品。音から現代ジャズに入ろう。楽しみが一つ増えるではないか。" |

| 79 | | LIGNE SUD / GAUBERT-CECCARELLI-TOP

(CR216) | いささか宣伝めいて見苦しいが、私はこのCDの中の一曲を寺島レコード『Jazz Audio Fans OnlyVol.8』に入れた。これは音のいい曲を厳選して1枚のCDにしたものでオーディオ・ファン必携の一作である。音がいいと音楽の内容はいまいちだろうという発想パターンになりがちだが、これは両方の要素を兼ね備えた希有な一枚である。『Jazz Audio Fans Only』には3曲目が入っている。ベースが地底に沈んでゆく趣の特性を持っている。実は今度は9曲目を『Jazz Bar』の次作に入れようともくろんでいる。音がいい上に『Jazz Bar』シリーズに必須の哀愁をたっぷりと含んでいるのだ。これまでCD作りをしていて両盤に入れた作品はまだない。そういう意味では二つの得技を合わせ持った大変なディスクなのだ。このところ、イタリアをずいぶんほめているけれど、フランス人あなどれずの感を強くした。 |

| 80 |   | Just for a Thrill / George Masso

(SKCD2-2022) | ジャズの歴史の中でメインストリートという言い方がある。ピアノの山中千尋さんはニューヨークの最先端のジャズがメインストリートだということを言ったがそれはそれで面白い見方だ。新しい考え方だが私はやっぱり古い人間だからここで演奏されているようなモダン・ジャズとも少し違うちょっと「古風」なジャズをメインストリートと呼びたい。モダン・ジャズ、特に先端を走る人がアーテイストならメインストリートの人は職人である。アルチザン。アーティストは新しさを主に追及する。聴く人がいかに驚いてくれるか、いかに感心してくれるかを期待して演奏する。一方、アルチザンはいかに味わってくれるか、いかに喜んでくれるかを期待してプレイを行なう。トロンボーンで言うとジョージ・マッソなどその第一人者だ。味わい深さでいったら、はっきり言うとJ.J.ジョンソンより上。ぜひ、そういう聴き方をしてほしい。 |

| 81 |   | Hard To Find / Giovanni Sanguineti

(USCD044S ) | ある初心者の方から「ウォーキング・ベース」とはどういうベースを言うのか、と訊かれた。このCDを聴いてくださいと答えた。大またで力強く舗道を歩くようなベースを言う。ひたすら4ビートで新しい変拍子には目もくれない。ウォーキング・ベースの代表者は1950年代のルロィ・ビネガーである。このCDのリーダーであるイタリア人のベース奏者は徹底したルロィ・ファンでその証拠にルロィ・ビネガーの作品を4曲も採り上げている。ルロィへの愛情と同時に彼の作曲力を高く買っているのだ。ルロィ・ビネガーはウィーキング・ベースの代表者であり、もう一つ、偉大な作曲家でもある。本盤は群を抜いて音がいい。一皮も二皮もはぎ取ってヒリヒリする皮膚の表面が見えてるようなシンバルの音。レコード会社の名前はそのものずばりウルトラ・サウンドだ。 |

| 82 |   | FULL CIRCLE / GREG HOLLOWAY TRIO

| オーディオにおける「いい音」とは?一般的なオーディオとジャズのオーディオは分けて考えたほうがいい。ジャズの場合、私の考えるベストの音とは、ライブに近い音である。それも広いコンサート・ホールではなく、小体なライブ・ハウスで至近距離で聴く音。そういう理想の音の見本が本盤で聴けるのである。このCDの価値はそこにある。一般的なオーディオの場合、ピアノが音の最前列にきて、ベースとドラムはその後方に位置するのが最も普通である。しかしジャズ・オーディオではドラムとベースの中にピアノがいる。混然としていて、特にドラムの音が大きい。ライブとはそういう音である。特にこのCDはリーダーがドラマーであり、そこに気を使った!?のかエンジニアはドラムの音(シンバル)を最優先課題とした。もう思い切ってドラムを第一義的に聴こう。そこの本盤の喜びと幸せがある。ジャズは考えよう、である。 |

| 83 |   | Fit To Fly / Guido Santoni

(ART122) | ピアノ・トリオ・ファンが店頭でこのCDを手に取ったとする。大いに迷うだろう。ジャケットがまず、わからない。充分に抽象的。第一難関がここで生ずる。裏を引っくり返して曲面を見る。すべてオリジナル曲だろうという想像がつく。やめて置こう。ふと裏ジャケの右下の組が文字を見てアレと思う。Artesuonoじゃないか。イタリアのレコード会社名である。さらにその下にステファノ・アメリオの名前が。遠慮しないでもっと大きな文字で記してくれよ。ここでオーディオ・ファンのあなたは急に活気づく。アメリオの手になるものなら買わずにはいられない。ワクワクしながらCDプレーヤーに入れるとまたアレ、と思う。アメリオものにしてはずいぶん大人しい音だな。一寸、がっかり。二度三度聴き直す。やって分かる。これはアメリオには珍しい静かな力強さを表現した音なのだ。音楽の内省に合わせ、音も内省化させた一聴に値する一作。 |

| 84 |   | Faraway So Close / Guillaume De Chassy

(BEE024) | スローな曲が多い。急速テンポの曲はゼロ。にもかかわらずシンバルをドラマーは使う。このテンポなら普通はブラシを使用する。だがそれは余りにも慣習的とこの作品は教えている。シンバルの多用化が演奏全体を立体化させ、その立体性にわれわれは耳をそば立てさせられるという寸法。一般的にはスローの曲が続いても聴き手をあきさせない。これは演奏家の心ざす一つの目標である。ドイツのビー・ジャズ。イタリアの音のいい会社にひけをとらない音のいいレーベルである。さらに有難いのは曲目にも気を配っていること。シャルル・トレネ、ガブリエル・フォーレ、カーラ・ブレイ等の作品をそれと気付かせず彼らの音楽に昇華させているところが聴きどころになっている。聴き手に十分気づかいを見せながら自分たちの主張をさりげなく、嫌味なく表出した良質盤。 |

| 85 |   | Heart First / Halie Loren

(VICJ61660) | 賛否両論ある歌手である。否定論者は女性に多い。理由を訊くと、まず声が嫌だ、と。男性にコビを売っているように聞こえるという。女性ヴォーカル・ファンはどうも女性歌手のそのあたりの気配に鋭いようだ。私は男だから一向気にならない。女性歌手が男性を意識しないで、どうする。しかしコビうんぬんはともかく、曲によっては声が裏返ったように聞こえる瞬間がある。このCDでいうと5曲目の「スウェイ」(原題はキエン・セラ)というラテン曲で、これが私にとってのいちばんの聴き物だが、マイナーの甘い曲調に酔い、その曲調にぴったりの程よいお色気を放散する彼女に心中大喝采しながら、しかしラスト・コーラスに至って彼女が色香の大放出を行ない、声をでんぐり返してしまうのを聞くと、情熱のしからしめる境地とは思いながらも、うーんこれはちょっとないほうがよかったなぁと思ったりする次第である。 |

| 86 |   | Simply Love / Halie Loren

(VICJ61686) | |

| 87 |   | Spanish Steps / Hampton Hawes

(MZCE1250) | |

| 88 |   | Last Recording / Hank Jones

(VRCL18846) | |

| 89 |   | To The Little Radio / Helge Lien

DIW632 | |

| 90 |   | Best of / Holly Cole

TOCP71060 | |

| 91 | | J.P. Torres and his Cuban All Stars / CUBA Swings

176 160 501 2 | |

| 92 |   | Vague Hotels / Simon Fisk

PR00626 | |

| 93 |   | Sings Stamdard / Sinne Eeg

COCB-54152 | |

| 94 |   | Sinne Eeg / Sinne Eeg

COPECD 072 | |

| 95 |   | Solveig Slettahjell / Solveig Slettahjell

BOM22154 | |

| 96 |   | Silver / Solveig Slettahjell

BOM24003 | |

| 97 |   | Cool Struttin' / Sonny Clark

TOcJ 7073 | |

| 98 |   | Saxophone Colossus / Sonny Rollins

VICJ-5069 | |

| 99 |   | Way Out West / Sonny Rollins

S7530 | |

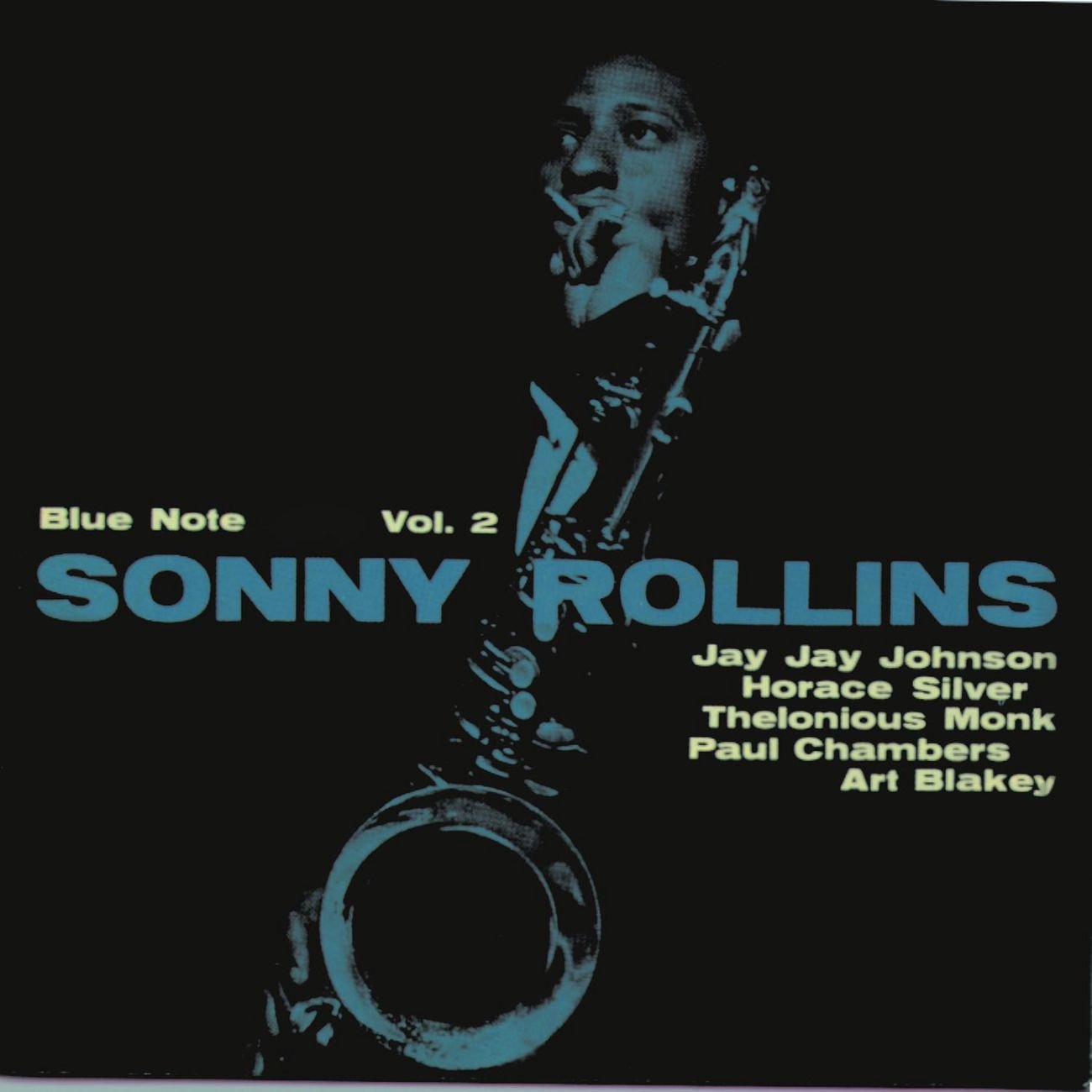

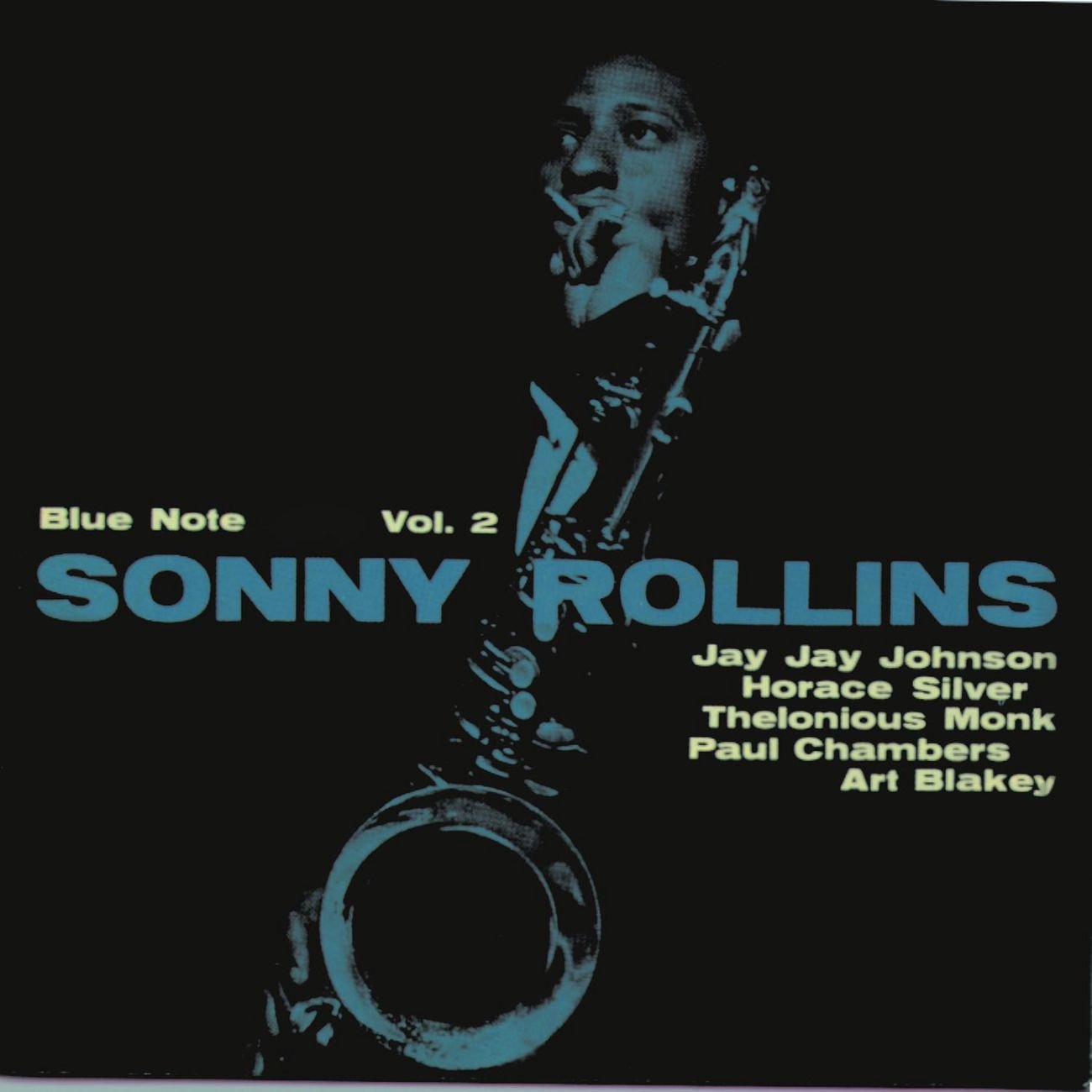

| 100 |   | Vol2 / Sonny Rollins

TOCJ-9110 | |

| 101 |   | Contemporary Leaders / Sonny Rollins

VICJ-60244 | |

| 102 |   | take love easy / Sophie Milman

VICJ61606 | |

| 103 |   | Reminiscin / Spike Robinson

74029-2 | |

| 104 |   | In The Spur of The Moment / Steve Turre

CD-83484 | |

| 105 |   | The Night Has A Thousand Eyes / Tizian jost trio

AS079 | |

| 106 |   | Jazz Poet / Tommy Flanagan

TIMELESS CD SJP 301 | |

| 107 |   | NIght Sounds / Toni Sola

REF. SWIT05 | |

| 108 |   | Fire / Tonu Naissoo

AS 128 | |

| 109 |   | Suddenly It's Spring / Zoot Sims

OJCCD-742-2 | |

| 110 |   | Blue And Green / 細川正彦

1004 | |

| 111 |   | マキコ / 平林牧子

MZCE 1220 | |