「障がいの有無は関係ない」靴磨き・靴修理専門店「革靴をはいた猫」が拓く可能性

京都の繁華街・四条通り沿いに佇む大丸京都店。5階の紳士靴売り場の一角に、靴磨き・靴修理の専門店「革靴をはいた猫」がある。

革靴をはいた猫 大丸京都店

赤茶色の濃淡で彩られた絨毯、アンティーク調の机や椅子。まるで童話の中から飛び出てきたような空間で、靴磨き職人の藤井琢裕さん(31)が出迎えてくれた。

靴磨き職人の藤井琢裕さん

さっそく、持ってきた靴を差し出す。すると藤井さんはブラシを手に取り、靴のホコリを払い始めた。その手つきに、迷いはない。

「指で磨くと、どこが乾燥しているかがわかるんです」

指に取ったクリームを靴に塗り込みながら、藤井さんは語る。靴がみるみる潤っていくのが、素人目にもわかった。10分後、靴はしっとりとした艶を取り戻していた。

実は、藤井さんには知的障がいがある。藤井さんだけではない。「革靴をはいた猫」では、健常者とともに障がいがある若者や引きこもりを経験した若者も、職人として活躍しているのだ。

運営しているのは「株式会社革靴をはいた猫」。代表取締役の魚見航大さん(28)が2017年、龍谷大学在学中に立ち上げた会社だ。2018年、京都市役所近くに1店舗目をオープンし、2022年3月、この大丸京都店にテナント出店した。

魚見さん(左)と藤井さん(右)

魚見さんはなぜ、藤井さんたちとともに靴磨き・靴修理のお店を始めたのか――。全ては学生時代に始まった。

始まりは学生時代の出会い

2013年、龍谷大学の政策学部に進学した魚見さんは、地域課題を解決するカリキュラム「Ryu-SEI GAP」に参加。そこでは伏見の農家と消費者をつなぐ団体に所属し、2年生の時、団体の活動の一環で無農薬野菜のケーキを学内で販売しようとして、たどり着いたのがキャンパス内にある「カフェ樹林」だった。カフェ樹林は一般的なカフェとは異なる。社会福祉法人向陵会によって運営され、「障がい者就労継続支援B型事業所」としての役割も兼ねているのだ。

就労継続支援B型事業所とは、企業に雇用されることや雇用契約に基づいて就労することが困難な人に対して、就労訓練を行う場を指す。そのひとつであるカフェ樹林では、障がい者と学生がともに働いていた。

店主は、向陵会の職員である河波明子さん。河波さんの第一印象について、「優しい人だった」と魚見さんは語る。「無農薬野菜のケーキを販売させてほしい」と相談すると、「今度お客さんが集まるタイミングがあるから、そこで振る舞ってくれない?」と快く応じてくれた。

河波さんは、ただ優しいだけではなかった。「カフェ樹林を障がい者と学生が学び合う場にしたい」と、日々奮闘していた。カフェ樹林で働く障がい者の多くが、20代。障がい者と学生、同世代の若者同士で高め合い、いずれ社会で活躍してほしいという願いを持っていたのだ。

「カフェ樹林で働くスタッフは、ともすれば『社会で活躍するのは難しい』と思われがちでした。でも河波さんは、『誰にでもミッションが与えられている』『若者が活躍していくことが日本にとって必要だ』と繰り返し話していて。こんなに強い思いを持った人が学内にいたことに、驚きました」

ケーキを販売した後、河波さんから「カフェ樹林を一緒に盛り上げてくれない?」と声をかけられたときは、迷わなかった。「河波さんのビジョンが正しいか」なんて、わからない。ただ、一生懸命頑張っている河波さんを手伝いたい。その一心で、カフェ樹林の運営に参画することを決めた。

カフェ樹林で出会ったのは、河波さんだけではない。のちに革靴をはいた猫の従業員となる藤井さんと丸山さんにも出会った。冒頭に記したとおり、藤井さんたちには障がいがある。

「学生がうらやましい」

出会った頃、藤井さんたちがよく言っていた言葉だ。カフェ樹林にいる学生たちは、卒業して社会で活躍していく。自分も何かをしたい、人の役に立ちたい、と。

そんな思いをぶつけられた魚見さんは、ハッとした。それまで、藤井さんたちが「人の役に立ちたい」と考えているとは、想像もしなかったのだ。心のどこかに偏見あり、「障がい者は周囲から与えられる存在」と決めつけていたことを痛感せずにはいられなかった。

失敗の連続、その矢先に提案された「靴磨き」

カフェ樹林での出会いをきっかけに、魚見さんは学生団体「チーム・ノーマライゼーション」に所属し、向陵会とともに「トリムタブ・カレッジ」というカリキュラムを立ち上げた。カリキュラムの目的は、障がいの有無に関わらず、若者が社会で活躍するために必要な力を身につけることで、「どう働くか」などのテーマに沿って議論を交わす「座学」と、働くためのスキルを磨く「実践」にわかれる。さらに「実践」には、「飲食」「農業」「職人」のコースがある。もともと農家と消費者をつなぐ活動をしていた魚見さんは、「農業」に参加した。

ところが、「失敗続き」だったという。授業が忙しくて水やりを続けられず、畑を枯らしてしまうこともあった。何をやってもうまくいかない。腐りかけていた頃、河波さんから「靴磨きをやってみない?」と提案された。

実はこの頃、河波さんはあるプロジェクトを心の中で温めていた。そのプロジェクトとは、学生が靴磨きの修行に行って、習得したスキルを障がい者に教えるというもの。河波さんが靴磨きに着目したきっかけは、京都駅近くの靴磨き専門店で靴を磨いてもらったことだった。店主の家族には、障がいがあったという。靴磨きという職人技術を目の当たりにして「靴磨きの仕事っていいな」と感じ始めていたところに、店主から「障がい者も靴磨きはできますよ」と言われた。その言葉が決め手となったのだ。手に職をつけることで、障がい者も自立して社会で活躍できたら――。プロジェクトには、そんな願いが込められていた。

気づけば、大学3年の夏にさしかかっていた。もう卒業まで時間がない。しかも河波さんは、失敗続きの自分に大事なプロジェクトを任せてくれたのだ。

「ここで頑張れなかったら、もうダメだろう。とにかく卒業するまでの間、靴磨きの修行をやり遂げよう」

靴磨きがもたらしたもの

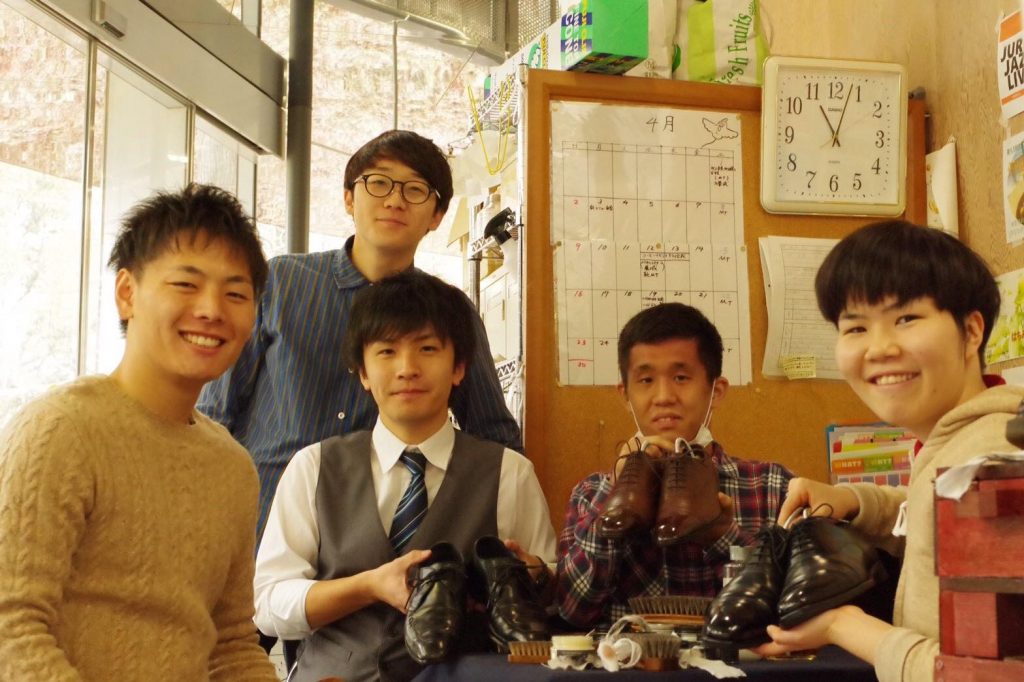

修行は、河波さんが紹介してくれた大阪市の靴磨き店「Burnish(バーニッシュ)」で行われた。魚見さんを含む学生5人のチームで、バーニッシュに通う日々が続いた。

当初魚見さんは、靴磨きの修行を甘く見ていたという。「靴なんて、工程さえ覚えたら磨けるだろう」。その思い込みは、あっという間に打ち砕かれた。

たとえばバーニッシュには、15~20分でつま先をピカッと光らせるコースがある。だが、これは簡単なことではない。革質や劣化状態によって、光りやすい靴、光りにくい靴がある。時間内に確実に磨き上げるために、靴の特性を見極めて工程を変えたり追加したりしなくてはならない。その「見極め」ができるようになるには、膨大な訓練が必要だ。

魚見さんは、とにかく靴を磨きまくった。店主の大岡辰徳さんの指導は厳しく、磨いた靴を見せると「ぜんぜん仕上がっていない」と突き返されることもあった。それでも半年間靴を磨き続け、やっと店頭に立てるようになった。

バーニッシュで学んだのは、靴磨きの技術だけではない。「人の役に立つことの楽しさを実践的に教えてもらった」と魚見さんはいう。

「修行を始める前は、靴磨きは作業だと思っていました。でも、やっていくうちに、『お客さんのためにもっと磨きたい』という気持ちが自然に湧き上がるようになって。そして、靴を受け取るお客さんの表情を見て、気持ちは伝わるんだと実感しました」

藤井さんたちと共に靴磨きに励む魚見さん(写真提供:革靴をはいた猫)

修行を積む一方で、藤井さんや丸山さんに学んだ技術を教えていった。「学びながら教えることは、大変だったのでは?」と尋ねると、「彼らのおかげで続けられた」と魚見さんは答えた。

「みんな、前のめりの姿勢で取り組んでくれました。教える学生よりも先に到着して、作業用のマットを広げて『早く始めましょう』と待っていてくれたんです」

半年かけて藤井さんや丸山さんに靴磨きを教えた後、みんなでお客さんの靴を磨くことにした。まずは、大学の教授が教育課程などを話し合う「教授会」で、会議中に教授から靴を預かり磨いた。さらに、靴の仕上がりに満足した教授が京都信用金庫に掛け合ってくれたことを機に、京都信用金庫の従業員の靴も磨く機会も得た。四条通りにある本店を訪れ、仕事中の従業員から靴を預かり磨く。それは、初めての出張靴磨きだった。時間内に、その場で靴を磨き上げる出張靴磨きは、一足一足真剣勝負で挑まなければならない。緊張感が漂うなか、魚見さんたちは3、4時間かけて30足を磨き上げた。

起業を決意した瞬間

藤井さんは当時について、「はじめは不安だったけれど、磨いているうちにだんだんと楽しくなった」と振り返る。自分の手で靴が綺麗になると、嬉しい。その靴を受け取ったお客さんが喜んでくれると、もっと嬉しい。そうやってお客さんの靴を磨きながら自信をつけていく藤井さんたちのひたむきな姿は、魚見さんの心境に変化をもたらした。もともと、卒業まで靴磨きに打ち込んだら、就職するつもりだった。卒業までに、藤井さんや丸山さんが自立するための橋渡しができたらと考えていたのだ。それが、「この取り組みを続けていきたい、広げていきたい」と思うようになった。

就職先の企業で、同様の取り組みがしたい。ベンチャー企業の社長が集う就活イベントでその考えを打ち明けたところ、東京のベンチャー企業の社長が興味を持ってくれた。後日東京を訪れてプレゼンテーションをすると、社長は「うちでやってもいいよ」と理解を示してくれたのだ。その瞬間、魚見さんの直感が働く。

「この取り組みは、京都で続けていくべきだと思ったんです。河波さんや仲間と離れて就職先で同じ取り組みをしても、『別物』になってしまうじゃないかと」

そこで魚見さんの頭に浮かんだのが、「起業」だった。取り組みを安定して続けていくには、組織として動く必要があると考えたからだ。とはいえ、起業する力量が自分にあるとは思えない。とりあえず大学院に進学して勉強しながら、細々と靴磨きの活動を続けられたら――。

その考えは、すぐに揺らいだ。きっかけは、卒業間近だった4年生の1月に開催したシンポジウム。そこで魚見さんは、カフェ樹林などでの取り組みを発表し、「挑戦すること」の大切さを訴えた。自分たちは、挑戦したから変わることができたのだ。そう語りながら魚見さんは、モヤモヤとした気持ちが募っていくことに気づいた。モヤモヤの正体は、「挑戦が大切」と語る自分が「とりあえず大学院に進学」という保険をかけているという、「矛盾」だった。

「会社を立ち上げよう」

シンポジウムが終わった瞬間、魚見さんは決意した。その決意を河波さんや仲間、教授に打ち明けると、賛成してくれた。なかでもソーシャルビジネスの応援を専門としていた教授は「学生のうちに会社を立ち上げなさい」と背中を押してくれた。

一方で、反対した人もいる。三重県で暮らす魚見さんの両親だ。ある日突然、大学院に進むはずの息子から電話がかかってきて、「起業するのにお金がいるから、進学するためのお金を送ってほしい」と頼まれるのだ。寝耳に水だったに違いない。「なぜ会社を経営できるのか」「なぜ人を雇えるのか」「責任を持てるのか」。人生の中で圧倒的に強く反対された2時間だった。それでも「今やらないと絶対に後悔するから、チャレンジさせてください」と懇願すると、両親は「ちょっと考えさせて」と電話を切った。そして一夜明けると気持ちを切り替えてくれたのか、泣く泣く諦めたのか、「応援する」と言ってくれたという。

教授や親から資金援助を受け、総額300万円を手に魚見さんは、手続き方法をインターネットで検索しながら起業準備を進めていった。

「革靴を手にしたチャレンジ」の始まり

会社設立にこぎつけたのは、2017年3月15日、卒業式の前日だった。手続きに不備があったため、予定より遅れての設立となった。それが偶然にも、日本靴連盟が制定した「靴の記念日」だった。

株式会社革靴をはいた猫。その名は、童話『長靴をはいた猫』に由来する。そして、「誠実にチャレンジしよう」という魚見さんたちの決意の表れでもある。

どういうことか? ここで、『長靴をはいた猫』のあらすじを簡単に説明したい。ある粉挽き職人の死後、三兄弟の末っ子に分け与えられたのは、たった一匹の猫だった。ガッカリする末っ子に対して、猫は「長靴をくれたら、あなたを幸せにします」と宣言する。そして長靴をはいた猫は、あの手この手で末っ子に幸運をつかませるのだ。

果敢にチャレンジする猫に、魚見さんは自分たちとの共通点を見出した。その共通点とは、「周囲から期待されない存在だった」ということ。ただ、長靴をはいた猫は、嘘をついたり相手を出し抜いたりと、正攻法とは言い難い手段もとっている。では、自分たちは、革靴を手に誠実にチャレンジしていこう。そんな決意を込めて、「革靴をはいた猫」は始動したのだ。

創業時の社員は魚見さん一人だったが、ゆくゆく藤井さんや丸山さんを雇用することを前提としていたため、学生時代と変わらない顔ぶれで行動を共にした。まずは固定店舗を持たず、一足あたり1500円程度の「出張靴磨き」を展開。生命保険会社などに「従業員の靴を磨かせてほしい」と電話営業し、受け入れてくれた企業を訪問して靴を磨いた。一回の出張で依頼されるのは、10足ほど。その10足を2時間、3時間と、決められた時間内に磨き上げていった。「何足でも磨きます」とアピールしたところ、一度に70足の靴を渡されたり、「この靴もお願い」と追加で依頼されたりすることもあったという。

「自分のお店を持ちたい」

口コミが広がり、様々な企業から出張靴磨きを依頼されるようになった頃、藤井さんがふいに呟いた。魚見さんも、出張靴磨きサービスだけで事業を継続することに限界を感じ始めていた。営業や出張靴磨きのたびに飛び回る、体力勝負の毎日をいつまで続けられるのか不安だった。何より、お客さんともっとコミュニケーションを取れる場所がほしかった。

そこに助け舟を出したのが、河波さんの夫・義明さんだ。義明さんは、京都で写真プリント店「デジカメプリント激安王」を展開している友人を紹介してくれた。その友人が、デジカメプリント激安王の御池店に革靴をはいた猫を併設できるよう、力添えしてくれたのだ。

革靴をはいた猫 御池店の外観(写真提供:革靴をはいた猫)

2018年2月25日、念願の固定店舗をオープンした。店名は社名と同じ「革靴をはいた猫」。店長に就いたのは、「お店を持ちたい」という意思をいち早く示した藤井さんだ。

障がいとは「可能性を見限ること」

固定店舗をオープンしたことをきっかけに、藤井さんや丸山さんを正社員として雇用した。それは藤井さんたちに対して、障がい者として接するのではなく、正社員としてのクオリティを要求することを意味している。共にお店に立ち、必要なことを一から教えていった。お金を計算できない藤井さんには、「10円玉10枚で100円になるよね」などと教えるところからスタートした。

「生活していたら当たり前に経験するはずのことでも、誰かが手を差し伸べてくれるから、しなくてもいい。藤井はそんな環境で育ってきましたが、それってもったいないですよね。本人もできることは自分でやりたいと思っていますし、できることが増えると他のことにも前向きに取り組めるようになるんです」

教える役割を率先して担ったのが、副代表の宮崎さんだ。宮崎さんは、魚見さんと共にカフェ樹林の運営に携わり、靴磨きの修行をした仲間のひとり。藤井さんたちと同じタイミングで、革靴をはいた猫に合流した。

宮崎さんがよく言う「言葉」がある。

「『障がいとは可能性を見限ることだ』と、宮崎はよく言うんです。人や自分の可能性を見限る心が、障がいを生み出すのだと。例えばコミュニケーションをとるのが苦手な人には、人と話す仕事を任せないという考え方もありますよね。ただ、『本当は人と話したいけれどコミュニケーションのとり方がわからないから苦手だ』と言う人もいます。『本当はやりたいこと』に諦めずに向き合ううちに、秘めていた能力が引き出されることもあるはずです」

諦めずに向き合うこと。それは、容易なことではないだろう。ときには、藤井さんがレジ会計で計算を間違えたり、時間がかかったりして、お客さんから「もう君じゃなくていいよ」と怒られてしまうこともあったという。それでも藤井さんは、「悔しい」と言いながら、必死に食らいついてきた。

その結果、半年後には藤井さんと丸山さんだけで店が回るようになったという。今や藤井さんは、レジ締めやレジ精算を自力でこなしている。人前で話すことを嫌がっていた丸山さんは、お店の前でお客さんが立ち止まっているのを見かけると、自らドアを開けてお客さんを迎え入れるそうだ。

靴修理の必要性を痛感

革靴をはいた猫 御池店の内観(写真提供:革靴をはいた猫)

藤井さんや丸山さんがぐんぐん成長していた頃、魚見さんはまたもや「壁」にぶち当たっていた。皆を正社員として雇う以上、事業を成り立たせる責任がある。ところが、靴磨きのみのビジネスモデルに、限界が見えてきたのだ。

お客さんから渡される靴には、修理が必要なものが多かった。しかし革靴をはいた猫には、修理技術がない。そこで、お客さんに修理を提案しつつ、修理を外注していたのだ。修理費が高くなる場合、お客さんの多くは「靴磨きは安いプランでいいや」と尻込みする。すると、会社の収益は下がってしまう。

「修理技術を習得しなければ」と痛感しながらも、修行にいく余裕がない。頭を抱えていたところ、龍谷大学在学中でカフェ樹林の運営に携わっていた後輩が「何か手伝えることはありませんか?」と申し出てくれた。そこで後輩をアルバイトとして雇い、靴修理の修行に行ってもらい、お客さんの靴修理も担当してもらった。ちなみにその後輩は、卒業後に革靴をはいた猫に入社し、今も引き続き修理職人としての役割を担っている。

靴修理を内製化したことで、それまで靴磨きだけを任されてきたお客さんから、靴修理も合わせて依頼されるようになったという。「客単価が上がっただけではなく、お客さんからより信頼していただけるようになった」と魚見さんは語る。

履かなくなった靴を活かし、次の持ち主へ

悩みの種は、まだまだ尽きない。実は革靴をはいた猫は、カフェ樹林などと連携し、「靴磨きを学びたい」と希望する障がい者に靴磨きを教え、職人を育成してきた。その育成用に中古靴を購入していたのだが、流石にコストがかかってしまう。

あるとき、魚見さんたちは気づいた。きっかけは、お客さんから「履かないから役立てて」と靴を渡されたことだった。

「履かなくなった靴を寄付してもらえばいいのか!」

そこで「手放す貢献プロジェクト」と銘打ち、お客さんや取引先から靴を回収し始めた。さらには、大丸・松坂屋で開催されるプロジェクト「ECOFF(エコフ)」に着目。エコフでは、不要になった服や靴をお客さんから回収している。さっそく「回収した靴をいただけないか」と大丸京都店に問い合わせたところ、思いもよらぬ提案を受けることに。

「自分たちで靴の寄付を呼びかけてみてはどうですか?」

2021年1月、大丸京都店に1週間の期間限定店舗を出店し、靴の寄付を呼びかけた。するとテレビ取材の影響もあり、緊急事態宣言中にも関わらず1週間で256人が来店。大丸のスタッフにも手伝ってもらって、822足の靴を回収した。

もうひとつ、新たな取り組みを始めた。寄付された靴を修理や靴磨きでよみがえらせ、販売したのだ。ただし靴自体の価格は「0円」で、靴磨きのチケットがセットになっている。つまり、靴と共にそのチケットを購入するというモデルだ。そこには、「靴を大切にすることの楽しさ」をお客さんに味わってもらいたいという思いが込められている。

その後も、チャンスは幾度となく訪れた。2021年の3月と8月に大丸京都店で再び期間限定店舗を出店した後に、「テナント出店しませんか?」と大丸京都店からオファーを受けたのだ。はじめはオファーを受け入れるかどうか、迷ったという。テナント出店の場合は、営業時間を自由に決められない。そのうえ新型コロナウイルスの感染者数が増えて、大丸京都店が休業したり営業時間を短縮したりする可能性もある。自分たちにできるだろうか。この時期にテナント出店しても大丈夫だろうか。不安要素は多々あった。それでも出店に踏み切ったのは、「ともに社会課題の解決に取り組んでいきましょう」という大丸京都店の姿勢に惹かれたから。単にテナント出店するのではなく、大丸京都店とパートナーシップを組むことで「手放す貢献プロジェクト」などを盛り上げていきたいと考えたのだ。そして2022年3月11日。大丸京都店5階・紳士靴売り場の一角に、2店舗目の「革靴をはいた猫」が誕生した。

テナント出店で学んだこと

テナント出店したことで、新たな課題が浮き彫りになった。他のお店をみていると、リピーターが明らかに多い。それは、お客さんひとりひとりを大事にしているからだろう。では、自分たちは……?

「それまで、意識が『社会課題の解決』に向きがちでした。もちろん靴磨きは一生懸命やってきましたが、どこかで『お客さんに育ててもらおう』という意識があった。傲慢だったと反省しています」

「もっとお客さんの立場に立つべきだ」と思い知らされた。それ以来、お客さんの来店頻度を把握する体制を作ったり、毎朝の会議で課題を話し合ったりしてきた。その結果、靴修理の部材を工夫するようになったり、お客さんの要望に応じて靴磨きのメニューを増やしたりと、社員全員の意識が変わってきたという。

それでも魚見さんは、「お客さんのためにできることがまだまだある」と考えている。今着目しているのは、「靴と健康」という視点。自分にぴったりの靴で、健康に歩き続けられるお客さんを増やしたいという。靴合わせの資格「シューフィッター」を取得する予定の社員もいるそうだ。

創業して6年。「ここまでくるのに時間がかかった」。魚見さんはしみじみと振り返りながら、微笑んだ。これからも魚見さんたちは、壁にぶつかるたびに知恵を絞り、新たな道を、可能性を拓いていくことだろう。革靴を手にした挑戦の物語は、まだまだ続く。

革靴をはいた猫で働く職人たち(写真提供:革靴をはいた猫)

取材・文・撮影(提供以外)= 三間有紗

編集 = 川内イオ