元映画少年の“シアター・オブ・ドリームス”。コザの映画館「シアタードーナツ」に観客が集うワケ

オーナーが前説・後説をする映画館――

沖縄の那覇から車で約40分、沖縄市コザの国道330号線沿い、昔ながらの雰囲気が漂う一番街商店街の入り口に、シアタードーナツはある。1階と2階にそれぞれ20席ほどの客席がある、小さな映画館だ。アメリカンな雰囲気の内装で、名物は毎朝手作りするドーナツ。

曇り空が広がる5月某日、平日午後にもかかわらず、13時から上映の映画『ブータン 山の教室』には、6、7名の観客がいた。一般的な映画館では上映前に別の映画の予告編が流れるが、シアタードーナツではその代わりに、オーナーの宮島真一さんが「前説(まえせつ)」を務める。

「みんな、元気?」

帽子にヒゲとメガネがトレードマークの宮島さんが、観客に話しかける。

「初めてここに来た人、いますか?」という問いかけに、この回では東京から取材に来た僕と、ほかにふたりの女性が手を挙げた。「どこから?」と聞かれ、女性のひとりが「奈良から来ました」と言うと、宮島さんは「ええ! 奈良から!?」と驚きの声を上げた。

宮島さんの前説は、単に映画を紹介するのではなく、こうしてお客さんと掛け合う。さらに映画の上映後、「後説(あとせつ)」もする。例えば、『ブータン 山の教室』の上映後には、登場人物の多くが映画の舞台になっている辺境の村ルナナの村人で、そのなかでも特に印象的なひとりの少女が映画の設定と同じような生活をしているんですよ、と紹介した。

映画館で映画を観る前後に解説や裏話を聞いたことがなかったので、それはとても新鮮な体験だった。僕はもっと映画のエピソードが知りたくて、パンフレットも購入した。同じような人がたくさんいるらしく、シアタードーナツではパンフレットがよく売れるそうだ。

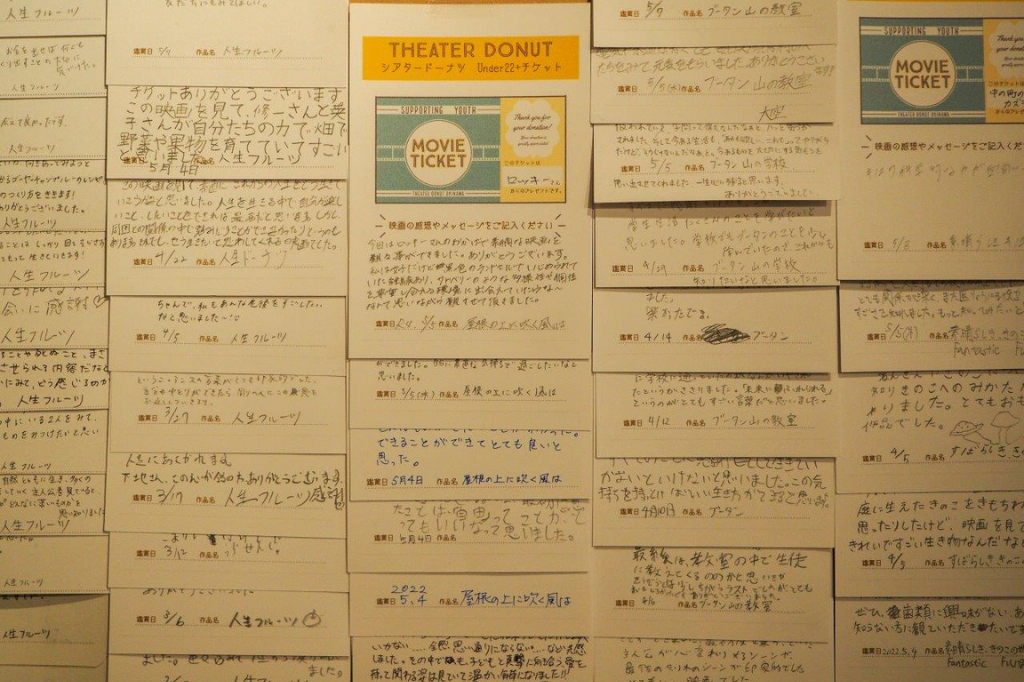

カフェスペースには、観客が書いた映画の感想がたくさん貼ってある。手書きのコメントが新鮮で、じっくり読み込む。ふと、不思議に思う。なんでもSNSに投稿する時代に、シアタードーナツの観客はなぜ、わざわざ紙に感想を書くのだろう? 「いいね!」もコメントもつかないのに。

その理由はわからないけど、この映画館には「もし今この映画館がなかったら、僕にはもうできる仕事がない」と語る宮島さんの熱い想いが詰まっていることだけは、確かだ。

大人も泣くと知った映画『E.T.』

コザで生まれ育った、宮島さん。その心に最初に刻み込まれた映画は、小学生4年生の時に観たスティーヴン・スピルバーグ監督の『E.T.』だった。当時の沖縄では、最新作は那覇で上映された後、徐々に地方に流れてきたそうで、那覇とコザでは2、3カ月のタイムラグがあった。

『E.T.』のCMを見た時、「絶対にこの映画を観たい! 待ってられない!」と感じた宮島さんは、母親に頼み込み、後日、母親と妹と3人でバスに乗って、那覇の映画館に向かった。

一昔前、映画は入れ替え制ではなく、一度入場したら何度観てもOK、席が埋まったら立ち見するのが当たり前だった。『E.T.』は話題作だったから映画館は超満員で、ようやく入場できた時には映画が始まっていた。もちろん満席で、通路は立ち見客で溢れていたが、宮島さんはギュウギュウ詰めの大人の身体の隙間からなんとか顔を出して、映画を観た。その窮屈さを忘れるほど心を鷲づかみにされ、涙が止まらなかった。周りを見渡すと、大人たちも泣いていた。

「僕、大人が泣いてるのを初めて見たんですよ。子供心に、映画は作り物だってわかってるんですよね。それなのに、僕と同じように大人たちも泣いたり笑ったりするんだっていうことに、すごくびっくりしました」

エンディングロールが終わると、いくつか席が空いた。冒頭の15分ほどを見逃したので、母親と妹と並んで観なおすことにした。15分だけ観たら帰ろうと話していたのに、母親から「もう行こうか」と言われるたびに「もうちょっと」と言い続けて、結局ラストまで観て、また泣いた。

それからしばらくして、『E.T.』がコザで上映される時、「すっげぇ面白い映画だから、観に行こうぜ」と友だちに声をかけ、近所のピカデリー国映館に向かった。レンタルビデオもない時代、宮島少年は、友人と一番前の席に陣取り、「次はいつ観られるかわからないから」と瞬きもしないでスクリーンを凝視した。

映画が終わった後、「面白かった! 誘ってくれてありがとう!」と喜ぶ友人を見送った。「え、帰らないの?」と聞かれ、「通は2回連続で観るんだよ」と答えて、また一番前の席に戻った。それから、ひとりで映画館に通うようになった。

映画の裏方として働いて気づいたこと

中学生になると、気に入った映画のチラシを映画館から持ち帰り、教室の壁に貼ってクラスメートに勧めるようになった。高校、大学に進学しても、映画は常に宮島さんの日常にあった。

社会人になってからも、それは変わらなかった。最初の仕事は、バンド活動をしていた大学時代の仲間が立ち上げたライブハウスの店長だったが、「稼げないから」と2年で退職。次は「ちゃんとしたサラリーをもらいたい」とコールセンターで働き始めるも、1年半で辞めた。

その頃、コミュニティラジオを立ち上げた大学の同級生から「パーソナリティをやらない?」と声をかけられた。学生時代のバンド活動で人前に立ったり、話したりすることに慣れていたので、二言返事で「FM那覇」のパーソナリティになった。それだけでは食べていけず、結婚式やイベントの司会もした。

仕事の合間に、時間を見つけては映画館に足を運び、映画のチラシを持ち帰っては、身近な人に「この映画、面白かったよ」と勧めた。慌ただしい日々のなかで、映画館の暗い空間は宮島さんのオアシスだった。

2003年、30歳の時に、知り合いのツテで初めて仕事として映画に携わった。沖縄を舞台にした『風音』(東陽一監督)という映画で、3カ月間、裏方として働いた。ホテルのブッキング、道路の使用許可の取得、ストーリーに合う撮影場所を探すロケハン、オーディションの準備などありとあらゆる雑用をこなした。

「ほとんど24時間体制だったし、いろんなことに気を遣わなきゃいけないし、こんなに大変だとは思いませんでしたね。撮影がぜんぶ終わった時には、二度と映画作りなんてかかわりたくないと思いました(笑)。でも2004年にこの映画が公開されて、那覇の桜坂劇場で観たら、自分の名前がエンドロールにあるんですよ。映画好きとして感慨深いものがありました」

この映画の宣伝にも携わった宮島さんは、自分の名前が出ている誇らしさもあって、イベントを企画するなど走り回った。それでもなかなか観客が増えず、「映画を作るだけじゃなくて、観せるために求められる努力も半端じゃない。映画は本当に大変だ」と身に染みたという。

“リトル宮島”の叱咤

『風音』の裏方を始める時にFM那覇のパーソナリティを辞めた宮島さんは、その仕事を終えた後、今度は地元のコミュニティラジオ「FMコザ」でパーソナリティに就いた。週5日、ひとりで朝から晩まで7時間トークするというハードな仕事で、自然と話す技術に磨きがかかった。

ラジオの仕事で忙しくしていた2005年のある日、沖縄市の観光協会のスタッフから連絡があった。沖縄で映画の撮影があり、「役者に沖縄のイントネーションの指導をしてほしい」という依頼だった。「映画の裏方の経験もあるし、できるでしょ?」と言われたが、宮島さんは断った。

妻夫木聡、長澤まさみというビッグネームが主演に名を連ねる、映画配給大手・東宝制作の『涙そうそう』と聞いて、及び腰になってしまったのだ。沖縄の言葉といっても、本島と離島で異なるし、本島のなかでも地域によって微妙な違いがある。映画を観た人に、「イントネーションが違う、誰が教えたの?」と指摘されたらと想像すると、身がすくむ思いがした。

観光協会のスタッフも粘り腰で、二度目の依頼があった。その時も断った。三度目の依頼をされた時、仕事を請けることを決めた。

「本田圭佑ノリで言うのであれば、“リトル宮島”が『おまえ逃げんなよ、映画好きなのになんで断る? チャレンジすれば? 後悔するかもよ?』と僕に言ってきた感じですね。それで、もうどうなるのか結果を恐れず、わかりました、やりますと答えました」

2カ月間の「夢のような時間」

「FMコザ」の仕事を休止した宮島さんは、それから2カ月間、指導に臨んだ。撮影現場では、「宮島のイントネーション」にならないよう、周囲の沖縄出身のスタッフに「今の感じで問題ないよね?」と確認を取りながら、「沖縄のイントネーションの最大公約数」を探していった。

土井裕泰監督からは、「オフの時間も、できるだけうちなーんちゅ(沖縄出身者)の一員みたいなテンションで役者と一緒に過ごして」と言われていたので、妻夫木さんとは毎日のように飲み歩いた。長澤さんがご飯を作ってくれたこともあった。こうして距離が縮まっていくと、役者たちのイントネーションも沖縄の言葉に近づいていった。宮島さんにとって、忘れがたき濃密な2カ月だった。

撮影が終わってしばらく後に、関係者の試写会が行われた。沖縄出身の関係者にイントネーションをどう評価されるのか気になって仕方なく、その日、宮島さんはずっと緊張していた。試写が終わった後、沖縄芝居のベテラン役者が宮島さんのところに歩み寄ってきた。その役者は、ニコリと笑ってこう言った。

「宮島くん、沖縄以外の人が沖縄の人を演じる映画のなかで、一番良かったと思うよ」

この言葉を聞いて心底ホッとした宮島さんは「それでようやく肩の荷が下りた」と振り返る。

「怖かったんですよ、本当に。今でも思い出すと汗かいちゃう。でも、チャレンジして良かったですね。今回は役者に寄り添う立場だったので、また新たな映画作りの一面が見られて、とにかく楽しかった。役者さんたちとうちで何度も飲んで、いろんな話をして。夢のような時間でした」

プータローからテレビ番組のMCに

『涙そうそう』の完成を見届けた宮島さんは、知人から誘われて、沖縄市の南側に位置する北中城村の複合施設・あやかりの杜の運営を担うNPOのスタッフになった。

この施設でイベントや映画上映会の企画・運営の担当をしつつ、村内を巡る循環バスの運転手をしたり、廃油をリサイクルする機械を動かしたりと、なんでもやった。それで疲れてしまって、2年で辞めた。

その後の仕事も続かず、妻と3人の子どもがいるのに「プータロー」になってしまい、軽いうつ状態になってボーっとしていた時に、コザで飲食店を経営している友人、神山繁さんから連絡が来た。

「沖縄市が広報番組を作るみたいだから、プレゼンに参加することにした。その番組で、メインMCをやってくれないか?」

宮島さんは、「テレビの仕事をしたことがない」と正直に告げた。同じくテレビ番組を作ったことがなかった神山さんは、気にしなかった。

「宮島って、いい感じに失礼だから面白いんだよ。ちょっとディスったりしても、柔らかくてキツくないさぁ。その柔らかさがたぶんマッチすると思うんだ。だから宮島でプレゼンさせてくれ」

よくわからないままOKしたところ、神山さんの企画が採用され、2014年、沖縄市コザを紹介する新番組『コザの裏側』のメインMCになった。

毎週金曜日はゾンビの日!

この番組は毎週月曜放送で、ほぼ毎回、取材がある。プータローから一転、メインMCとしてあちこちに取材に出向くようになった宮島さんは、いつの間にか元気を取り戻した。

同じ年、沖縄市観光協会の予算で映画が制作されることになった。それが、『ハイサイゾンビ』(高山創一監督)。「誰も歩いてない商店街にゾンビくらい歩かせようという変な思いつきから生まれた」そうだ。『涙そうそう』の実績がある宮島さんは、『コザの裏側』の仕事を続けたまま、再び制作の手伝いをすることになった。

映画が無事に完成したところで、どこでどう映画を流すのかという計画がなく、上映のめどが立っていないことが判明した。3本の映画の制作に携わり、関係者の想いを知る宮島さんはどうにかして発表の場を作らなければ! と沖縄市観光協会に駆け込み、「僕が作品を預かって、上映会を企画していい?」と頼み込んだ。

観光協会の快諾を得て企画したのは、「毎週金曜日はゾンビの日!」。2014年8月の1カ月、毎週金曜日に友人の神山さんが経営するカフェバーを貸し切り、監督や出演者をゲストに招いて1日に4、5回上映した(映画は40分の短編)。そして上映後、ゲストがトークをしたり、宮島さんが映画の裏側を話したりした。想像以上に盛況だったというこの上映会が、これまでにない気付きを宮島さんにもたらした。

「映画って、映画館じゃなくても、簡易な機材でも、多少明るくても、ちゃんとムードを作れば楽しめるんだって思ったんですよね」

シアタードーナツオープン早々の苦境

同じ頃、沖縄市観光協会で「コザで映画祭をやりたい」という話が持ち上がり、宮島さんにもお呼びがかかった。沖縄出身の映画監督、岸本司さんも参加していたその企画会議で、「映画祭をやるのは楽しそうだけど、コザには映画館がない」という話になった。この時の出会いが縁で、宮島さんとコザの仲間たち、岸本監督の間で「コザに映画館を作ろう」という話が急浮上してきた。

「自分たちで映画館を作って、自分たちで作った映画をそこで流せば興行収入が入りますよね。そうやって収益を出せれば、また次の映画を作るとか、いろいろできるんじゃないかという話で盛り上がったんです」

ここで、『コザの裏側』制作メンバーのひとりが立ち上がり、出資すると宣言。その際、改めて「映画業界にパイプがある宮島の力が必要だ。一緒にやろう」とオファーされ、腹をくくる。

2015年4月、コザの一番街商店街の入り口に建つビルの2階を借りて、シアタードーナツがオープンした。席数は20席、スクリーンは一般の映画館に比べたら小さな100インチ。手作り感のある雰囲気だが、『ハイサイゾンビ』の上映会の経験があったから、「ちゃんとムードを作れば大丈夫!」と思っていた。その自信は、脆くも崩れ去った。

オープン当初は、沖縄県をテーマにした映画や沖縄出身の監督の映画に絞って上映していた。しかし、ビックリするほどお客さんが来なかった。準備している時、「コザに映画館を復活せるんだ」と話したら、あらゆる人が「観に行くね!」と言ってくれたのに、ほとんど誰の姿も見なかった。

1年間、試行錯誤を重ねたものの、オープン前に期待した売り上げには到底及ばなかった。厳しい現実を前に、出資者が「これ以上、投資できない」と言った。宮島さんにとっても苦しい1年だったが、映画館に愛着がわいていたこともあり、「僕が経営を引き継ぎます」と手を挙げた。

『60万回のトライ』の上映で得たヒント

42歳にして背水の陣でシアタードーナツのオーナーになった宮島さんを、映画の神様は見捨てなかった。転機になったのは、琉球大学准教授で社会学者の野入直美さんとの出会いだった。

「野入先生が、ある映画の上映をしたいと沖縄市役所の職員に相談した時、今、小さい映画館作ってる人がいますよ、という話になったそうで、まだ工事中だったシアタードーナツに野入先生が来たんですよ。その時に、ここの映画館ができあがったらこの映画を上映してほしいと紹介されたのが、『60万回のトライ』(朴思柔、朴敦史監督)でした」

この映画は、大阪朝鮮高級学校ラグビー部に3年間密着したドキュメンタリーである。2013年に公開されていたこの映画を知らなかった宮島さんは、野入さんにサンプルのDVDを借りて自宅で鑑賞した。映画ではいくら熱心に練習しても日本の大会に出場できないこと、政治的な理由による学校の予算や補助の削減などが描かれているのだが、宮島さんはそれでも日本人の高校生と変わらず青春を過ごす若者たちのひたむきな姿に心を動かされた。

「沖縄縛り」がうまくいかなかったこともあり、オーナーになった宮島さんは改めて野入さんと話をした。野入さんは、大阪朝鮮高級学校ラグビー部と対戦したことがあるコザ高校ラグビー部の選手、指導者、部活のOBや保護者たちにこの映画を届けたいというハッキリとした意志を持っていた。

この映画を上映する意義があると感じた宮島さんは、2015年7月、初めて沖縄に関係のない映画を流すことにした。監督を務めた韓国出身の女性ジャーナリスト朴思柔(ぱく・さゆ)さんや、映画のなかで大阪朝鮮高級学校ラグビー部の指揮を執っていた監督をゲストに呼び、懇親会も開いた。

『60万回のトライ』の上映会は、盛況に終わった。この時、宮島さんはまたひとつ、新たなヒントを得た。

「僕は藪から棒にみんな観に来てって言ってたけど、『60万回のトライ』を観に来た人は映画ファンじゃなくて、映画が持つメッセージやテーマに興味があるから観に来たんですよね。映画をどう届けるかを考えた時に、それがすごく大きなヒントになりました」

『人生フルーツ』から生まれた前説・後説

それからは、「この人にこの映画を観せたら喜んでくれるだろう」「この人にはこの映画が役に立つかもしれない」という視点で映画をセレクトするようになった。おのずと、社会的な課題を扱ったまじめな映画が多くなったが、観客は増えていった。

このスタイルでいいんだ! という確信をもたらしたのは、ニュータウンの一角にある平屋で暮らす建築家夫婦を追ったドキュメンタリー『人生フルーツ』。2017年、超高齢化社会のなかでいかに人生を豊かに過ごすかを考えさせられるこの映画の上映を始めると、かつてないほどの観客が押し寄せてきた。

3、4週間の上映期間を終えると、「もう流さないの?」といくつも問い合わせがきたので、アンコール上映を決めた。そうして上映期間が終わるとまた問い合わせが来てアンコール上映する、ということが繰り返され、宮島さんはある日、宣言した。

「沖縄県民全員が観るまで上映します!」

あまりに『人生フルーツ』の人気が続くので、宮島さんは一計を案じた。

「『人生フルーツ』を観に来たお客さんに、こんな映画もあるよ、あんな映画もあるよって紹介をし始めたんです。うちは予告編を入れるようなデジタルシステムがないから、直接、僕の言葉で予告編をしようと思って」

これを始めると、そんな映画もあるのか、面白そうだと、上映しているほかの映画に観客が流れていくようになった。ダイレクトな声かけ、呼びかけには効果があると感じた宮島さんは、ほかの映画を上映する時にも「予告編」をするようになった。その時、いきなりほかの映画の宣伝をするのもなんだからと、上映する映画について紹介をしたり、観客に話しかけたりし始めた。それが思いのほか好評で、現在の前説、後説につながっていく。

「昔、テレビで映画を放送する時に、上映の前と後に淀川長治さんが出てきて、こんな映画やりますよ、みなさん楽しんでください、終わりました、どうだった? それでは、さよなら、さよなら、さよならってやってたじゃないですか。ああいう画面越しにキャッチボールをするような演出って今はないんですけど、あったらいいなと思ったんですよ。それで、リアルでやっちゃおうと」

「映画と観客を結ぶ点線」になる

予告編が徐々に解説にシフトして、今は基本的に上映する映画についての話をしている。宮島さんの意識も変化した。

「なんでそこまでやるの? と言われたら、映画を完成させたいから。映画ってスクリーンのなかは見知らぬ世界の話だけど、同じ人間だからなにか共通点、共感するところがあると思うんです。そこで僕が自分事に置き換えるような一言を添えると、お客さんにとっても映画が身近になるじゃないですか。そうすることで、映画が持っているメッセージとお客さんの想像力を結ぶような点線を作りたいなと思っています」

「映画と観客を結ぶ点線」になるために、年中無休で、毎日、毎回、前説、後説に立つ。宮島さんのこの情熱が、観客に伝播したのだろう。シアタードーナツの存在自体が口コミで広がり、僕が取材に行った日のように、わざわざ遠方から足を運んでくれる人も増えてきた。

そこで宮島さんは、シアタードーナツの拡大を決意する。もともと1階に入っていた雑貨屋が抜けたのを機に、2019年7月、1階にもスクリーンを入れた。前説、後説の回数は倍増したが、宮島さんは階段を登り下りしながら、映画の話をし続けた。

このまっすぐな映画愛が、シアタードーナツを救った。2020年春、新型コロナウイルスのパンデミックによって閉店を余儀なくされ、一時期は売り上げが7割減と、大打撃を受けた。この苦境を聞きつけ、手を差し伸べたのが『涙そうそう』で主演を務めた妻夫木聡さんと長澤まさみさんだ。

同年7月に妻夫木さん、9月に長澤さんが宮島さんとのオンライントークイベントに登場し、2000円のチケット各30枚が完売した。チケット収入もありがたかったが、どちらのイベントもメディアで報じられたことで、シアタードーナツの存在が広く知られたのが大きかった。

映画ってロマンチックじゃないですか?

1年経ってもコロナが落ち着かず、客足も戻らないなかで、宮島さんが次に打った手は「学生応援チケット」。これは、誰かが1枚700円の学生応援チケットを購入すると、そのチケットを使って学生が映画を鑑賞できるというもので、前売りチケットと同じ位置づけのため、シアタードーナツとしても助かる仕組みになっている。

「ECサイトを一緒に作ってる仲間がある時、『コーヒーチケットみたいなのあるじゃないですか、あれの映画版を作ったら?』ってアイデアをくれて、素晴らしいね、それ!ってすぐに導入を決めました。どうせやるなら、コロナ渦で学校に行けない、部活もバイトもできない子どもたちに映画を観てほしいと思って、大人が若者にチケットを贈るシステムにしました」

2021年6月30日、店頭とオンラインで学生応援チケットの発売を開始すると、驚くべき反響があった。オンラインで販売したことで全国からチケットが購入され、なんとほんの数日で100枚を突破。4カ月後には300枚が売れたのだ。スピードは落ちたものの、2022年4月時点でおよそ500枚、利用者は300人に達した。

このチケットには購入者の名前やニックネームが記されていて、利用者はメッセージを書き込めるようになっている。宮島さんは、学生からのメッセージが記されたそのチケットを、シアタードーナツの壁に張り出している。購入者がシアタードーナツに来た時、それを使った学生がなんの映画を観て、どう感じたのか、伝えられるようにしているのだ。

「やっぱりロマンチックなことをしたいわけですよ。映画ってロマンチックじゃないですか」

シアタードーナツがオープンしてから、7年が過ぎた。映画少年が紆余曲折を経て、小さな映画館のオーナーになる。まるで映画のようなそのストーリーの舞台裏ではきっと、唇を噛みしめたことも、拳を握り締めたこともあっただろう。「辞めたいと思ったことはないんですか?」と尋ねると、宮島さんは「ないですね」と即答した。

「20代30代といろいろ経験してきたけど、どれも一生の仕事とは思えませんでした。でも、好きな映画を観てもらいたいっていうのは幼い頃からずっと変わらないことで、それを仕事にできるっていうところまできたら、諦めるという言葉はないですね。もうこれしかないって思ってます」

インタビューを終えた頃、ちょうど上映していた映画の後説の時間になった。その後説を撮影させてもらい、挨拶をして帰ろうと思ったところで、劇場から出てきた3人のお客さんと宮島さんが話し始めた。宮島さんは、その3人がそれぞれ遅れてきて、映画が始まって10分ほど経ってから入場したことを憶えていたのだろう。

「最初の10分、観ていく? もったいないよ」

笑顔でそう言うと、もう一度、劇場の扉を開けた。

■シアタードーナツ・オキナワ

沖縄県沖縄市中央1-3-17(沖縄市胡屋バス停前)

時間:10:30 〜 最終上映が終わり次第

年中無休 ※ 年末年始を除く。

070-5401-1072

取材・文・写真 = 川内イオ

編集 = ロコラバ編集部