2011年7月/第94回(最終回) 危機に立つオーケストラ

2011年7月/第94回(最終回) 危機に立つオーケストラ

東日本大震災のあと、文化や芸術とは何か、ということを考える機会が増えているのではないだろうか。

人間が生存するために、絶対に必要なものというわけではない。人の心を豊かにし、生きる喜びを与えてくれることもあるけれど、全員が同じように感じるわけではない。クラシック音楽も、好きな人もいれば、ほんの少しでも聞かされるのは勘弁、という人もいる。そもそもそれ以前に、多くの人が聴きたがるようなものなら、商売として成り立つはずで、補助金がなければできないのはおかしい、という考えの人もいる。

こうした状況を象徴するようなオーケストラが、いまアメリカと日本にある。一つはフィラデルフィア管弦楽団。4月に破産を申し立て、大きなニュースになった。

完全民営が原則のアメリカでは交響楽団の破産や解散はけっして珍しくないが、フィラデルフィアほどの名門となると、例がない。かれらはストコフスキー、続いてオーマンディに率いられた時代には、アメリカ最高の豊麗な響きで人気をほしいままにした。その歴史を誇る団体にして、この苦境を迎えたことは、アメリカの市民社会におけるオーケストラの存在の難しさを如実に物語っている。

もう一つは、被災地の東北を拠点とする、仙台フィル。被災地においてクラシックを演奏することがどのような意味を持つか、これからその真価を問われることになるだろう。

どちらも、事態は容易ではない。しかし、必ず力強く乗りこえてくれると、信じている。

「CLASSICのススメ」は、今回で最終回です。長らくのご愛読、本当にありがとうございました。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

★「クラシックのススメ」は今回をもって終了となります。ご愛読ありがとうございました。

2011年6月/第93回 義を見てせざるは~メータの場合

2011年6月/第93回 義を見てせざるは~メータの場合

このたびの東日本大震災では、被災地の一日も早い復興を祈るばかりだが、クラシックの興行界にも大きな影響があった。

海外の演奏家の来日中止も続くが、なかにはそんなときこそと、強い使命感をもって演奏してくれる人々もいる。来られなかった音楽家にもさまざまな事情があるので、あげつらう気はないが、来日した音楽家の勇気とプロ意識の高さには敬服し、大いに励まされたことには、心底から感謝したい。

その一人に、ズービン・メータがいる。

メータが指揮者として来日していたフィレンツェ歌劇場は、震災4日後に公演を中止、帰国した。メータだけは日本に留まって、日本のオーケストラと支援演奏会を開くことを希望したが、電力不足による混乱などのために実現できず、いったん離日した。

しかし4月10日、メータは多忙な日程の合間を縫ってふたたび来日、NHK交響楽団と「第9」を演奏してくれた。この熱意に、私は正直なところ驚いたし、同時に、この指揮者がイスラエル・フィルと、強固な信頼関係を長く築いてきた理由が、初めて本当の意味でわかったような気がした。

イスラエルという国をどう評価するかは、さまざまな意見があるだろう。それはそれとして、イスラエル・フィルが、平和な国では考えられないような、非常に困難な条件のもとで活動してきたオーケストラであることは、たしかである。

メータは1963年以来共演を重ね、いまは終身音楽監督の地位にある。この機会に、このコンビのつくる音楽を、ライヴ録音のボックスに聴いてみることにしたい。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2011年5月/第92回 フォルテピアノによるショパン

2011年5月/第92回 フォルテピアノによるショパン

ピリオド楽器がバロックだけなく、モーツァルトやベートーヴェンなど古典派の作品演奏にも広がりはじめた1980年代、その新鮮な響きを面白がりつつも、「これだけは最後まで抵抗が残るかも」と感じたのが、フォルテピアノの、ポコポコとした響きだった。

今にして思えば、演奏側の奏法の未成熟による違和感も大きかったので、たとえばシュタイアーのような優秀な奏者が登場することで、現在ではその独自の美を、かなり自然に楽しめるようになってきた。

近年は、ショパンやシューマンなど19世紀前半の作品でも、同時代のフォルテピアノで演奏することが、かなり普及しつつある。それも、古い鍵盤楽器専門の特殊な奏者たちだけではなく、ふだんはモダン・ピアノを弾いている一流ピアニストが、使い分けてそれを弾くようになってきた。

そうした時代の変化を、CDで一番感じさせてくれたのが、ワルシャワのショパン協会の「ザ・リアル・ショパン」シリーズだ。ショパン演奏の総本山みたいなこの協会が、エラールやプレイエルのフォルテピアノによる全集をつくってしまったのである。

それは同協会のモダン・ピアノによる全集とは違って、けっして「模範演奏」を示すというものではないようだが、ここに新たな地平線がひらけたことは間違いない。

日本の有名ピアニストでも、仲道郁代が1841年のプレイエルで、横山幸雄が1910年のプレイエルでショパンを弾いたりと、自分なりの方法で、新たな道を試みる人が出てきている。どんな果実が生れるか、これからが楽しみだ。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2011年4月/第91回 ピアノによるバッハ

2011年4月/第91回 ピアノによるバッハ

2月に、東京の紀尾井ホールで、シフがモダン・ピアノで弾く、バッハの平均律クラヴィーア曲集第2巻の全曲を聴いた。

一度の休憩をはさんで24曲を続けて弾くという長大な演奏会で、いつはてるとも知れない、前奏曲とフーガの大迷宮の中にいるような不思議な感覚は、しかしとても心地よい時間だった。それは、シフのつくりだす音楽が味わい深く、遊戯性と真摯な祈りとが共存したものだったからである。ペダルを用いず、タッチの変化だけで生み出される豊かな響きは、ピアノによるバッハ演奏の、一つの頂点と思えるものだった。

いま、バロック、古典派のジャンルでの、モダン楽器(20世紀楽器)による演奏の「揺り戻し」が始まっているようである。といってもそれは硬直化した、保守反動の動きではない。ピリオド楽器の響き、奏法の美点を理解した上で、それをとりいれ、安定性と豊かさに優れた、モダン楽器独自の可能性を示そうという動きだ。

アメリカのピアニスト、ディナースタインによるバッハも、その一つといえる。「いちばん大切なのは音楽に語らせること」という彼女は、ピアノでバッハの音楽の息吹を、豊かな表情をよみがえらせる。自主制作したゴルトベルク変奏曲のCD(発売はテラーク)の大ヒットでその名を知られた彼女は、ソニーと契約して録音を開始した。「奇妙な美」という原題のバッハ・アルバムは、その第一弾である。

教条主義的な演奏は意味がない。どのような方法論であれ、新鮮な音楽を聴かせてくれる演奏家こそが、私たちを感動させてくれる。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2011年3月/第90回 チェコ音楽に捧げた生涯

2011年3月/第90回 チェコ音楽に捧げた生涯

昨年10月に84歳で亡くなったサー・チャールズ・マッケラスは、日本でも多くのファンに愛された名指揮者だった。

録音でふりかえると、その活動には二つの柱があった。一つはモーツァルトであり、もう一つはチェコ音楽である。あえていえば、どちらもプラハに縁が深い。オーストラリアに生れ、イギリスを拠点にした指揮者だが、その愛は何よりも、これらの音楽に注がれていた。

しかしその愛は、同時に、客観的な姿勢と視点を忘れぬものだった。それらの音楽に対して、単純素朴な郷土愛をもちようもないマッケラスは、自らの憧れと愛着が何に由来し、何を対象としているかを、つねに覚めた目で見つめることを忘れなかった。モーツァルト演奏にはその態度が典型的にあらわれていて、生まれついての新即物主義的な様式に、近年のピリオド演奏の音感覚を巧みにとりいれ、厳しさと愉悦性を両立させる音楽をつくってみせた。

そしてその姿勢は、チェコ音楽に対しても変らなかった。とりわけ得意としたヤナーチェクはもちろん、スメタナやドヴォルジャークなど、ともすれば惰性に陥りやすい人気曲でも、背筋を伸ばしたような折り目の正しさが、その演奏にはあらわれた。

チェコ人たちがマッケラスの演奏を高く評価し、愛したのも、たしかな見識に支えられたその響きに、教えられるところが多かったからだろう。チェコを代表するレーベル、スプラフォンはその業績を記念して、四半世紀にわたる録音を2つのボックスにまとめた。今月のニューディスク・ナビでは、そのセットをまとめてご紹介する。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2011年2月/第89回 フィドルの越境者たち

2011年2月/第89回 フィドルの越境者たち

ヴァイオリンを民俗音楽で使う場合に、英語で「フィドル」と呼ぶことがある。

楽器自体や奏法に、大きな変化があるわけではない。どちらかといえば「気分」の問題だ。フィドルの方が、俗っぽい。

近代になって、メロディとリズムの分業が進んでいくうちに、音楽は自由な躍動感を失っていった。整備され、クリーンにはちがいないが、生命力や訴求力の点で、物足りなく感じられるときがある。

かつてはサラサーテやクライスラーなど、たくさんの華やかなスターがいたのに、その後のヴァイオリンは、次第に地味な楽器になっていった。そのことと、分業制の進行とは、けっして無縁ではない気がする。

もともとヴァイオリンは、メロディを歌うだけでなく、リズム楽器でもある。フィドルと呼ぶとき、そこには野性の匂いと敏捷な肉体が、感じられる気がする。

このところ、フランスを中心に、ヴァイオリニストたちがさまざまな越境を試みている。コパチンスカヤは、民俗音楽の演奏者である両親とともに、母国モルドヴァの音楽をひいたアルバム「ラプソディア」をつくり、映画「オーケストラ!」で吹替え演奏をしたサラ・ネムタヌは、「ジプシック」でロマの音楽を奏で、また弦楽四重奏のエベーヌ四重奏団は、映画音楽などを集めて「フィクション」という1枚にまとめ、美声まで披露した。

けっしてお遊びではなく、自分たちのルーツを省察することで、音楽家としての姿勢そのものを提示しようとする覚悟が、それぞれに感じられるのがいい。かれらのこれからが、ますます楽しみに思えてくるのだ。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2011年1月/第88回 2010年のレコード・アカデミー賞

2011年1月/第88回 2010年のレコード・アカデミー賞

音楽之友社選定の「レコード・アカデミー賞」が、今年も発表された。

大賞は声楽曲部門から、アーノンクール指揮ウィーン・フィルの、ブラームスのドイツ・レクイエム。2010年秋には「最後の来日公演」を行なったこの指揮者は、ブーレーズとともにメジャー・レーベルから話題盤を継続的に発売できる、いまでは希少な老練である。このブラームスといい、歌劇「ポーギーとベス」といい、十八番の再録音に頼らずに新しいレパートリーを開拓する意欲は、レコードという「芸術」の担い手として、まことに頼もしい。

銀賞はオペラ部門から、バルトリが歌う「神へのささげもの」。新譜のごく少ないオペラ部門では、フローレスともに、このバルトリは貴重なスター。単なるアリア名曲集ではない、明快なコンセプトが魅力だ。

大賞も銀賞も声楽関係というのも面白いが、今年の最大の特色は、マイナー・レーベルの躍進である。器楽曲部門のメジューエワ盤を制作した、若林工房のような日本の会社だけでなく、交響曲、管弦楽曲、室内楽曲、音楽史、現代曲の一挙5部門で、輸入盤に日本語解説と帯をつけたスタイルのマイナー盤に賞が与えられた。銅賞も得た室内楽曲部門のアルカント四重奏団の盤を制作したフランス・ハルモニア・ムンディなど、こうなると印象的にはメジャーのように思えてくる。

しかし一方で、ラトル指揮の「くるみ割り人形」とか、小澤征爾指揮の戦争レクイエムなど、「レコード芸術」特選にならなかったために候補から外された話題盤もあり、これらは惜しい気がする。

<大賞 声楽曲部門>

ブラームス:ドイツ・レクイエム

ニコラウス・アーノンクール指揮ウィーン・フィル 他(RCA SICC1369)

<銀賞 オペラ部門>

バルトリ/神へのささげもの

チェチーリア・バルトリ(Ms) (デッカ UCCD9764~5)

<銅賞 室内楽曲部門>

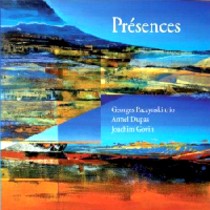

ドビュッシー、デュティユー、ラヴェル/弦楽四重奏曲集

アルカント・カルテット (ハルモニア・ムンディ・フランス KKC5108)

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2010年12月/第87回 カルロス・クライバー、きらめく残像

2010年12月/第87回 カルロス・クライバー、きらめく残像

今年は、1930年生れのカルロス・クライバーの生誕80周年にあたる。

同い年のマゼールは今も元気に活動中だが、クライバーは2004年に亡くなっている。しかもその5年ほど前から演奏会に登場しなくなっていたし、CDでは現時点で最後の記録となる、ウィーン・フィルとの2回目のニューイヤー・コンサートは、18年前の1992年元旦、つまり平成4年のライヴだから、基本的には「昭和」の時代の指揮者といっていい。

だが、その指揮による演奏は、まったく古びていない。あらためて聴きなおすと、速めのテンポ、跳ねるようなリズムなどには、現代のピリオド様式の演奏スタイルを予告する一面があったことに驚かされる。

重々しい、遅めのテンポが主流だった、同時代の様式を軽々と跳びこえて、閃光のようにその音楽は鳴りひびいたのだ。そうして、一瞬に消え去っていったが、その残像は鮮烈という以外の何物でもなく、いやはや、「天才」という言葉は、こういう人間のためにあるのだ、と、聴く者にため息をつかせるものだった。

今回のウィークエンド・スペシャルでは、クライバーとその遺族が発売を許可した正規の録音の、ほぼすべてを集めてお聴きいただく。現時点で抜けているのは、オルフェオから発売された、フレーニのウィーン国立歌劇場ライヴ録音集に含まれた、1985年の「ボエーム」の第4幕の一場面だけだが、これは15日放送の「ニューディスク・ナビ」で取りあげる。この録音で、すべてが揃ったことになる。ぜひそちらも、あわせてお聴きいただきたい。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2010年11月/第86回 世界のオザワ

2010年11月/第86回 世界のオザワ

小澤征爾が、1973年からアメリカのボストン交響楽団の音楽監督に就任するニュースが流れたときの衝撃と驚きは、現在では想像もつかないほどに、大きいものだったという。

クラシックの演奏では、まだまだ発展途上国と思っていた自分たちの国から、アメリカのメジャー・オーケストラの音楽監督になる人物が出た。カナダのトロント、アメリカのサンフランシスコ、そしてボストンと、精妙華麗な指揮法を武器に、着実にステップアップしてきたオザワの活躍は、北米に進出して地歩を築きつつある自動車や電機メーカーなどの日本企業の姿に重なるものがあった。

その好評によって、ボストンのポストに30年にわたって留まる一方、ヨーロッパでは特にパリで高い人気を獲得し、ベルリン・フィルとも緊密な関係を保って、一時は「帝王」カラヤンから後継者候補に挙げられたという噂が流れるほどだった。1986年には、病気のカラヤンに代って、ベルリン・フィルの来日公演の指揮も担当している。

一方、ウィーン・フィルの定期演奏会にも継続的に招かれるようになり、その演奏はライヴ録音されて広く聴かれた。そして2002年、ウィーン国立歌劇場の音楽監督に就任。日本人として前人未到の地位を、ついに手にすることになった。その直前のウィーン・フィルとのニューイヤー・コンサートのライヴ盤が、日本で超ベストセラーになったのは、忘れがたい「事件」だった。

今月の「ウィークエンド・スペシャル」では3回にわたって、その世界的な活躍を、録音を通じてふりかえりたいと思う。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2010年10月/第85回 カラヤン・ライヴ・イン・ジャパン

2010年10月/第85回 カラヤン・ライヴ・イン・ジャパン

1977年11月、「帝王」カラヤンはベルリン・フィルを率いて、7度目の来日公演を行なった。

東京ではベートーヴェンの交響曲全9曲が2曲のピアノ協奏曲(独奏はワイセンベルク)と演奏され、巨大な普門館に鳴り響いた。

その交響曲全集が、FM東京(現TOKYO FM)の録音を元にCD化された。カラヤン&ベルリン・フィルの絶頂期のライヴが如何なるものであったかを知る、最高の実例となるものだ。堂々として力強く、雄大なスケール感をもつベートーヴェンである。

「ニューディスク・ナビ」の10月第3週は、特別編「カラヤン・ライヴ・イン・ジャパン」として、カラヤンの日本でのライヴ、それにザルツブルク音楽祭やウィーンでのライヴを、30時間にわたって特集する。

1日目の11日は、ベートーヴェンの交響曲第1番から第8番までの8曲。FM東京のラジオ番組の収録を、ディレクターとして担当された東条碩夫さんをお招きして、当時の思い出をうかがいながらお送りする。

12日は「第九」とともに、ザルツブルク音楽祭でのブルックナーの交響曲など。

13日は、カラヤン初来日となった1954年のNHK交響楽団との演奏会の「悲愴」など50年代のライヴ、それに1972年ロンドンでのベルリン・フィルとのライヴ。

14日は、ベルリン・フィルだけでなくウィーン楽友協会合唱団、多数のスター歌手まで帯同して盛大に挙行された、1979年普門館での来日公演から。

そして15日は、最後の来日となった1988年サントリーホールと東京文化会館でのライヴを中心に、晩年のライヴを集めて。

昭和後半、戦後日本を彩ったカラヤンのライヴを、たっぷりとお楽しみあれ。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2010年09月/第84回 今年のウィーン・フィル来日公演の指揮者

2010年09月/第84回 今年のウィーン・フィル来日公演の指揮者

11月の「ウィーン・フィルハーモニー・ウィーク・イン・ジャパン」は小澤征爾が指揮するはずだったが、病気療養のために降板し、アンドリス・ネルソンスとエサ=ペッカ・サロネンが担当することになった。

小澤さんの一日も早いご快復を祈る一方で、これはこれで楽しみな来日公演になったと思う。ヴェテランにはヴェテランのよさもあるが、期待の若手と旬の中堅ふたりがウィーン・フィルからどんな響きを引き出してくれるのか、大いに期待できるからである。

ネルソンスは1978年ラトヴィアのリガ生れ、同郷のマリス・ヤンソンスの薫陶を受けた。2008年にイギリスのバーミンガム市交響楽団の首席指揮者兼音楽監督に就任し、国際的な注目を集めた。今年夏にはバイロイトで『ローエングリン』新演出を指揮し、秋にはベルリン・フィルとも共演、さらに来年の「東京・春・音楽祭」でも「ローエングリン」を指揮する予定だが、それより一歩早く日本でも聴けることになった。

サロネンは1958年、フィンランドのヘルシンキ生れ。精巧な表現で定評があったが、1992年から2009年にかけてのロサンジェルス・フィルハーモニックの音楽監督時代にさらに音楽のスケールを増し、現在は2008年からフィルハーモニア管弦楽団の首席指揮者・芸術顧問の地位に就いている。

ウィーン・フィルとの録音はまだないが、ネルソンスはオルフェオからバーンミンガムと、サロネンはシグナムからフィルハーモニアとの録音が継続的にCD化され、好評を得ている。「ウィークエンド・スペシャル」でそれらをまとめてお送りするので、お楽しみに。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2010年08月/第83回 マーラーの演奏史

2010年08月/第83回 マーラーの演奏史

今年はマーラー生誕150年のアニヴァーサリー。さらに来年は没後100年にあたり、記念年が2年続くことになる。

生前のマーラーは作曲家としてよりも、指揮者としての名声の方が高かった。残念ながらその指揮ぶりをディスクにとどめることはなかったが、しかしピアノ・ロール用に自作をいくつか演奏している。緩急の変化の幅が大きく、一つのフレーズの中で俊敏軽快につけられることに特徴がある。

このスタイルは、弟子のワルターや友人のメンゲルベルクなどに受け継がれ、戦前のSP録音などに記録されることになった。また、同じ弟子でもクレンペラーの場合はその後の新ウィーン楽派などの作曲様式、新即物主義と呼ばれる演奏法をとりいれ、厳しさと激しさを共存させるスタイルで名演を残した。

1960年代になるとステレオ録音が普及し、マーラーへの関心もさらに高まってくる。バーンスタインやバルビローリによる、共感度の高い熱い演奏がこの時代を代表する。さらに70年代には、クーベリック、ショルティ、カラヤン、アバドなどのさまざまなスタイルが録音で残されるようになる。

しかし、本当の意味でマーラー人気が高まったのはバブル景気の前後、80年代と90年代だ。CDというソフトもこの作曲家にぴったりだった。バーンスタイン、ベルティーニ、シノーポリ、テンシュテットの没入的な演奏が登場し、日本でもさかんに演奏された。

そして21世紀。ヴェテランから若手まで、それぞれのアプローチで多様なマーラーが生れている。100年間の演奏史を8回にわけてふりかえる、48時間のマーラー。どうぞお楽しみに。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2010年07月/第82回 ウィグモア・ホール・ライヴ

2010年07月/第82回 ウィグモア・ホール・ライヴ

ロンドンにウィグモア・ホールという、素晴らしい音響の室内楽用のホールがある。

地下鉄のボンド・ストリート駅の近く、その名もウィグモア・ストリートに面した古風なビルの中にある、座席数約600の演奏会場だ。1901年に開場したときにはベヒシュタイン・ホールと呼ばれていたが、第1次大戦中の1916年に現在の名に改称している。

幸運にも2回の大戦での空襲でも被害をまぬがれ、開場記念演奏会に登場したブゾーニやイザイ以来、110年間の歴史は世界を代表する大演奏家、名歌手、室内楽団によって華やかに彩られてきた。

その魅力は、大理石による格調高い内装と、豊かで美しい響き。室内楽用では世界有数という評価をもつ名ホールである。巨匠や中堅だけでなく、新進の演奏家にも広く門戸が開かれ、毎年400ものリサイタルが行われている。

このホールが自ら「ウィグモア・ホール・ライヴ」と題したレーベルを立ち上げ、ライヴ録音をCDで発売し始めたのは、2005年のこと。現在までに30種強が店頭に並び、このホールでのコンサートの魅力を、日本でも簡単に聴くことができるようになった。

親密な空間が生む、殺風景な巨大ホールでは難しい、聴衆に語りかけるような音楽。最近ではジョナサン・ビスやピノックのリサイタルが印象に残っているが、今月ご紹介するイブラギモヴァとティベルキアン、ペレーニ、そしてエリアスとドーリックの2つの弦楽四重奏団の4種も粒揃いの名演。

普段はオーケストラ中心という方も、ぜひその音楽に接してみてほしい。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2010年06月/第81回 アルミンクの過去、現在、未来

2010年06月/第81回 アルミンクの過去、現在、未来

クリスティアン・アルミンクが新日本フィルの音楽監督に就任したのは、7年前の2003年秋のことである。

ウィーン生れのこの指揮者は当時まだ32歳という若さだったから、この決定には驚かされた。日本のオーケストラのシェフになる外国人は、ヴェテランが多かったからだ。

しかしその起用は、けっしてギャンブルではなかった。ちょうどその頃から、内外のオーケストラで優秀な若手指揮者が何人も活躍しはじめたことを思えば、指揮者の若返りはむしろ世界的な潮流だったのである。

東フィルの常任エッティンガー、都響の首席客演フルシャ、日フィルの首席客演インキネン、新日本フィルなどに客演のハーディング、新国立劇場の常連フリッツァは東京でもおなじみの顔ぶれだし、世界的にもデュダメル、ユロフスキー兄弟、二人ペトレンコ、ソヒエフ、ネルソンス、ヴォルコフ、ネトピル、セガン、ティチアーティ、フランク、オロスコ=エストラーダ等々、70&80年代生れの俊英は、まさしく枚挙に暇がない。

そのなかでアルミンクの魅力は、清新で澄んだ響きと明晰な構成力と、そして意欲的なプログラミング。シーズンのテーマを決め、現代曲や大規模な声楽作品を採用して、大きな成果を残している。契約延長を重ね、13年まで10年間も務めることになったのは、楽団側と指揮者が強い信頼関係に結ばれていることの何よりの証明だ。

昨年ライヴ録音されたフランツ・シュミットの「七つの封印を有する書」は、黙示録の最後の審判を描いた、隠れた傑作オラトリオ。指揮者とオーケストラの過去、現在、未来が、そこに聴けるだろう。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2010年05月/第80回 ハルモニア・ムンディの充実

2010年05月/第80回 ハルモニア・ムンディの充実

特に充実しているのは、ハルモニア・ムンディである。現在では残念ながら、国内盤化されるのはそのごく一部にすぎないのだが、現代の演奏の潮流をしっかりととらえた、すばらしい演奏が次々と出ている。今月の「ニューディスク・ナビ」で紹介するシュタイアーのゴルトベルク変奏曲と、イザベル・ファウストの無伴奏ヴァイオリン曲集という2種のバッハなどは、その代表格である。

前者の豊麗で多彩な、しかし虚飾のない、スケールの大きなチェンバロ演奏はおどろくべきものだ。シュタイアーにはフォルテピアノによるモーツァルトなどで意表をつく仕掛けをする人、というイメージが日本では生れてしまったが、このバッハは創意にあふれつつも正攻法の解釈で、広がりを感じさせてくれる。一方ファウストの演奏は、渋くてコクのある響きでひきつけ、同時に弾力のあるリズムで舞曲としての特性を印象づけてくれる。どちらも呼吸感が豊かで、音楽の大きさを自然に提示している。

これ以外にも新進のフォルテピアノ奏者のベズイデンホウトのモーツァルトのソナタ集、中堅のトリオ・ワンダラーが俊英ヴィオラ奏者のタムスティと共演したフォーレのピアノ四重奏曲など、爽快で新鮮な息吹を感じさせてくれる新譜がならんでいる。

アメリカ風の大量消費社会のシステムで考えると、現代のクラシックは衰退の一方のように思えるかも知れないが、実演と同様CDでも、このハルモニア・ムンディを代表に、すばらしいものは日々生れているのである。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2010年04月/第79回 スイトナーをしのんで

2010年04月/第79回 スイトナーをしのんで

今年の1月8日、指揮者のオトマール・スイトナーが、ベルリンで87年の生涯を終えた。

1970年代と80年代には、名誉指揮者をつとめるNHK交響楽団への客演、音楽監督として君臨したベルリン国立歌劇場のオペラ公演や、そのオーケストラであるシュターツカペレ・ベルリンの演奏会で、ほとんど毎年のように来日して、日本でもおなじみの指揮者だった。海外の一流歌劇場のオペラ公演を日本でこれだけ数多く指揮した指揮者は、ほかには少ないだろう。

1989年に「ベルリンの壁」が崩壊し、東ドイツが西ドイツに吸収される形で統一が実現した頃から、健康を崩してベルリン国立歌劇場音楽監督の座をバレンボイムに譲り、長い隠退生活に入った。それから約20年目にしての訃報である。

コンヴィチュニーが1962年に亡くなった以後は、東ドイツの音楽界を代表する存在と位置づけられたが、生まれはインスブルック、学んだのはザルツブルクと、もとはオーストリアの指揮者であった。細部に拘泥せず、大らかで自然な感興を活かした音楽づくりは、ドイツ語圏でも南方の出身であったことが関係しているのかも知れない。

モーツァルトからR・シュトラウスまで、ドイツ音楽の王道を幅広く演奏したが、今回の特集では名盤として名高いシュターツカペレ・ドレスデンとのモーツァルトの交響曲やオペラ、シュターツカペレ・ベルリンとの、ライヴならではの迫力をもつベートーヴェンやブルックナー、ブラームスなどの交響曲、そして旧東独の名歌手たちとのオペラなど、その演奏にあらためて親しんでいただきたい。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2010年03月/第78回 現在進行形のショパン

2010年03月/第78回 現在進行形のショパン

今年はショパン生誕200年にあたり、また秋には、ワルシャワでショパン国際コンクールが行われる年である。

ゴールデン・ウィークに東京と金沢、そして今年は新潟とびわ湖ホールでも開催される「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」も、主役はショパン。いろいろな形でこの作曲家の音楽に触れる機会が多そうだ。

今月の「ウィークエンド・スペシャル」も、2回にわたってショパンの録音を特集する。先月も「往年の巨匠」「現代の巨匠」と題して、往年のコルトーやルービンシュタインから、ポリーニ、アルゲリッチ、ツィメルマンなど、1975年までのショパン国際コンクール優勝者を中心に紹介したが、今回は1980年のダン・タイ・ソンから2005年のブレハッチまでの優勝者、そして現在活躍中のキーシン、アリス=紗良・オットのような俊英たちのショパン演奏を取りあげる。

現代のショパン弾きの特徴の一つは、アジア各国からの出身者が増えていること。ヴェトナムのダン・タイ・ソン、中国のユンディ・リの2人のショパン国際コンクール優勝者を筆頭に、日本や韓国からも優秀なピアニストが登場して、ポーランドとフランスというショパンゆかりの2国、完成された教育システムをもつ旧ソ連出身などのヨーロッパ勢とともに、高い技術と豊かな個性をもつ演奏を聴かせてくれる。

また近年は、ショパン自身が用いたのと同じ時代(ピリオド)のプレイエル社製のピアノが弾かれることも増え、20世紀型のピアノと使い分けるピアニストも珍しくなくなった。今回はプラネスとダン・タイ・ソンによるピリオド・ピアノの録音で、そうした現代の潮流もご紹介しよう。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2010年02月/第77回 ティーレマンの「指環」

2010年02月/第77回 ティーレマンの「指環」

ティーレマンは2006年からバイロイト音楽祭で「ニーベルングの指環」全曲の指揮を担当しているが、その2008年の上演が14枚組のCDで発売された。

ドイツ指揮者界に久しく途絶えていた、骨太で重厚な音楽を聴かせてくれる指揮者として、ティーレマンへの期待は大きい。そして今回の「指環」全曲盤は、その期待に十二分に応えてくれるものである。

スケールはきわめて雄大で力強く、劇性も叙情性も、それが求められるところでは存分に発揮される。これまではクライマックスのつくり方がうまいとはいえなかったティーレマンだが、この演奏ではその弱点が克服され、解放感と達成感に不足することはない。50歳前後にさしかかったティーレマンは、本当の意味で、ついに巨匠指揮者への道を昇りはじめたといえるだろう。

それから、このCDの大きな魅力は、音質がきわめて優れていることだ。豊かな音場感と、まろやかに溶けあって歌手の声を絶対にかき消さない、バイロイトの祝祭劇場ならではの音響バランスによる、刺激的にならない美しい響き。この音響を聴いているだけで、気持ちよく酔えるほどだ。本来はDVDメーカーであるオパス・アルテが、あえて音だけのCDで発売した理由が、聴けば聴くほどよくわかるのである。

今月の「ニューディスク・ナビ」の第1週は、特別編としてこの「指環」を中心に、ティーレマンのこれまでのCDをまじえてお送りする。その「巨匠への軌跡」をたどっていただければ幸いである。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2010年01月/第76回 ザルツブルク音楽祭2009

2010年01月/第76回 ザルツブルク音楽祭2009

今月の「ワールド・ライヴ・セレクション」は、昨年のザルツブルク音楽祭のオーケストラ、歌曲リサイタル、室内楽、オペラを一つずつ、5回にわたってお送りする。

あらためて2009年のザルツブルク音楽祭の全体の演目を見てみると、その多彩さに今さらながら目をみはる。かつては、ウィーン・フィルとザルツブルクのモーツァルテウム管弦楽団で大半のオペラと演奏会を占め、ゲストのオーケストラは数えるほどだったのが、現在はほかにもたくさんのスター・オーケストラが登場するのが当然になった。

今年はドイツ・カンマーフィルがベートーヴェンの交響曲全曲を4回のチクルスで取り上げ、古楽勢ではフライブルク・バロック・オーケストラがオペラ「テオドーラ」、ルーヴル宮音楽隊とガブリエリ・プレイヤーズが演奏会。通常の交響楽団もロンドン響、コンセルトヘボウ、ベルリン・フィル、ウィーン放送響が顔を出し、ウェスト・イースタン・ディヴァン管弦楽団もベートーヴェンの「フィデリオ」を演奏会形式で上演している。

歌曲リサイタルにもコジェナーと内田光子、クヴァストホフとフォークトなど、豪華な顔合わせが多かったが、なかでも今回放送するネトレプコとバレンボイムは、ネトレプコがお国物のロシア歌曲を歌ってくれるだけに期待できる。ヤルヴィもライヴでどんな演奏をするのか、セッション録音のCDとの聴き比べが興味深いし、音楽祭開幕を飾った「テオドーラ」はシェーファーほか、充実した歌唱陣もききものになるだろう。ウェスト・イースタン・ディヴァンのメンバーによる新ウィーン楽派とメンデルスゾーンもどんな響きなのか、楽しみだ。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2009年12月/第75回 ミンコフスキの愉悦

2009年12月/第75回 ミンコフスキの愉悦

ほんの数日前に、ミンコフスキとルーヴル宮音楽隊の来日公演を聴いてきたばかりだ。

猛烈に面白く、愉しかった。音楽が、フレーズが、一つ一つの音が、生き生きと鮮やかに躍動した。しかも、同時にフォルムがしっかりしていて、崩れないことに驚かされた。崩れているなら、ただの下品な音楽にすぎない。しかしかれらは、高速で緩急強弱と音色を変化させながら、総体的な響きや基本となるリズムを崩さなかった。

おそろしく高水準な位置で、遊んでいるのである。フレーズを崩さずに、しかも歌うという矛盾をやってのけた人に、大指揮者クレンペラーがいるが、そういった人々を思い浮かべずにはいられなかった。もちろん、ミンコフスキはいかめしく皮肉っぽい表情の代りに、音楽を楽しんでいることを隠さないが。

その弾力と呼吸感。二十世紀後半によく聞かれた、禁欲的で潔癖主義の、しかし単調なハイドンとは、まったく別の痛快で刺激的で、快活なハイドンがここにいる。来日公演の前後には他にも演奏会が続いて、さまざまな時代と様式と規模の音楽を聴いたのだが、ミンコフスキたちの音の鮮やかさと芳醇さは傑出していた。二十世紀風のオーケストラは、もはや「モダン」などと、あぐらをかいていられる状況ではなくなっている。

感心したのは、ミンコフスキが個々の奏者に見せ場を与えるように細かく配慮していたこと。それがハイドンの場合、音楽の中にある合奏協奏曲的な性格を引き出し、響きを多彩にする効果につながっていた。優秀なロンドンのオーケストラを得て、あれこれ工夫するパパ・ハイドンの喜びが、甦ってきたかのようだった。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2009年11月/第74回 没後20年のホロヴィッツ

2009年11月/第74回 没後20年のホロヴィッツ

ホロヴィッツは公式には1904年生れとなっていたが、それは徴兵逃れのためのもので、本当は1903年生れ、つまり86歳で亡くなったと現在ではいわれている。

その響きの蠱惑的な魅力、圧巻の技術などピアニストとしての評価は絶対的なものだったが、一方で長期間の引退と劇的な復帰など、センセーショナルな話題も多い人だった。

日本ではとくに1983年の初来日が大きな話題になったし、長く語り種になることになった。専属の料理人を日本のホテルまで帯同するなどの豪華な生活ぶり、当時では異例の高額だったチケット、そして「ひびの入った骨董」という、吉田秀和の有名な言葉。

このとき不調だったことは本人もよく承知していて、3年後に再来日、力みのないすばらしい演奏で汚名をそそいだ。チケット代もぐんと下がって、良心的なものだったという記憶がある。

そのときのライヴ録音はあるのかどうか知らない。が、同じ年に行われたロシアへの61年ぶりの里帰りのさいのモスクワでのライヴ盤は、この年のホロヴィッツがいかに好調であったかを示す、価値あるドキュメントになっている。この一枚だけでなく、前後に録音された数枚は、ピアニスト晩年の境地を音にとどめる、味わいの深いものばかりである。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2009年10月/第73回 ハーンの現在

2009年10月/第73回 ハーンの現在

ヒラリー・ハーンは1979年生れだから、今年ちょうど30歳ということになる。

クラシックの演奏家としては、まだまだ若い。しかし、彼女がバッハの無伴奏ヴァイオリン曲集で鮮烈なCDデビューを飾ったのは97年で、早くも12年前のことになる。以来12年、途中ソニーからグラモフォンへのレコード会社の移籍はあったが、発売されるCDはつねに話題盤となり、レコーディング・アーティストとしては名実ともにもはやヴェテランといっていい。

彼女が録音してきたのは、たんに名曲を並べるのではなく、ひとひねりしていて、しかも一貫性のある構成をもったアルバムである。新譜の「バッハ ヴァイオリン&ヴォイス」もそうで、受難曲やミサ、カンタータなどのバッハの宗教曲のなかから、ヴァイオリンが人間の声とからむ部分を抜き出して1枚にまとめたものだ。

ひょっとするといまの彼女は、自分のヴァイオリンと声との共演に興味を持っているのかもしれない。今年1月の来日でもシンガーソングライターと共演するリサイタルを行なって、クラシック好きを驚かせていた。

そのヴァイオリンに、ケレンは微塵もない。完璧な、陶磁器のようになめらかな響きで演奏すること自体が、それだけで一つの凄味に達する、希有のスタイルである。そこに人間の声や多人数のオーケストラが加わったとき、音楽はどんな表情をみせるのか。それがいまのハーンのテーマなのかも知れない。

前述の新譜と、クライツベルク指揮ウィーン交響楽団と共演した、シベリウスの協奏曲のライヴ。この二つの演奏に、ハーンの現在をお聴きになってみてほしい。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2009年09月/第72回 音が消えた瞬間に

2009年09月/第72回 音が消えた瞬間に

新国立劇場オペラ芸術監督の若杉弘さんが7月21日に亡くなられた。

新国立劇場では昨年6月の「ペレアスとメリザンド」を日程が合わずに聴けなかったので、5月の「軍人たち」と2月の「黒船」が、若杉さんの指揮に接した最後になった。

前者は日本初演、後者も序景(ヴィジブル・オーバーチュア)が舞台版では初上演と、若いときから「初演魔」の異名をとった若杉さんならではの選曲であり、それを本格的な上演で見せてくれた。

特に「黒船」の意義ははかり知れない。オペラとは本来多弁な芸術のはずなのに、山田耕筰がそこに「いわぬが花」の日本的美学を持ち込もうとしたことを、オーケストラのみの黙劇で演奏するヴィジブル・オーバーチュアを象徴として、この上演で私は初めて知ることができた。これを第一歩として、日本オペラの秘められた魅力が明らかにされていく可能性が、ご逝去によって閉じられたのは、残念でならない。

若杉さんの指揮を初めてナマで聴いたのは、1980年10月11日、上野の東京文化会館での、東京都交響楽団とのマーラーの「復活」交響曲だった。高校生にとっては強烈な音体験で、壮大な最後の音響はもとよりだが、それよりも第1楽章クライマックスでの、鮮やかな2発のルフトパウゼが凄かった。足元が一瞬に消え、文化会館の最上階から虚空に放りだされたかのような驚きは、29年後の今でも、ありありと憶えている。

――音楽は、音が消えた瞬間がいちばん恐ろしく、美しい。

そう教えてくれたこの思い出とともに、若杉さんの指揮姿はいまも目の中にある。

若杉さん、ありがとうございました。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2009年08月/第71回 男は、タフでなければ生きていけない

2009年08月/第71回 男は、タフでなければ生きていけない

「男は、タフでなければ生きていけない」

フィリップ・マーロウだったかのこの言葉を、ゲルギエフとバレンボイムの名を聞くたびに思い出す。

歌劇場の監督というのは雑務も多くて大変なはずだが、さらに他のオーケストラにもどんどん客演し、音楽祭や臨時編成のオーケストラを主宰し、倦むことを知らずに世界を飛び回る。

バレンボイムの場合、ベルリンの歌劇場でオペラだけでなくバレエまで指揮している。ロシアの指揮者ならともかく、ドイツではバレエなど下っぱの楽長が振るもの(指揮者の音楽的主張よりもダンサーの都合が優先されるため)なのに、嬉々としてそれをやる。

かつての本職だったピアノだって、おろそかにはしていない。ソロ・リサイタルやそのライヴ盤が出続けているし、オーケストラと共演して弾き振りすることにも熱心だ。日本でも、弾き振りをたびたび披露している。

今月29日の「ワールド・ライヴ・セレクション」では、ウィーン・フィルを指揮するだけでなく、「スペインの庭の夜」とカーターの「サウンディング」では、独奏ピアノまで担当するバレンボイムを聴ける。

ちょうどその少し後の9月には、ミラノ・スカラ座の来日公演に帯同して、ヴェルディの「アイーダ」を指揮することになっている。ゼッフィレッリ演出の豪華絢爛な舞台に負けない、タフな音楽が響くはずだ。

そのかれとウィーン・フィルの演奏会。どうぞお楽しみに。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2009年07月/第70回 ウィーンの3つのオーケストラ

2009年07月/第70回 ウィーンの3つのオーケストラ

今月の「ワールド・ライヴ・セレクション」では、ウィーンに本拠を置く3つのオーケストラの演奏会を4回にわたってお送りする。

現在「ウィーン」の名を冠した常設の交響楽団は、ウィーン・フィル、ウィーン交響楽団、ウィーン放送交響楽団の3つ。ほかに日本ではウィーン・トンキュンストラー管弦楽団の名で知られている団体があるが、これは以前の名称で、現在の正式名称はニーダーエスターライヒ・トンキュンストラー管弦楽団(ニーダーエスターライヒとはウィーン市を囲む州の名前)。

今回はその3つが顔を揃える。まず4日は、ドゥ・ビリー指揮のウィーン放送交響楽団。フランス人ながら首席指揮者を務めるドゥ・ビリーが、ウィーン・フィルのフランス人イケメン・ハーピスト、ドゥ・メストレと共演するハイドンのピアノ協奏曲(ハープ版)のライヴがまずききものだ。

続く11日はルイージ指揮ウィーン交響楽団の演奏会。グリモーと共演のブラームスのピアノ協奏曲第1番がある。ルイージは実演で披露するブラームスの交響曲がいつも素晴らしい(ところがなぜかレコーディングしていない)ので、オーケストラ・パートの充実で名高いこの協奏曲も楽しみだ。

18日はそのウィーン交響楽団が関係の深いウィーン楽友協会合唱団と共演して、プリンツ指揮でメンデルスゾーンの大作「エリア」。クヴァストホフなど、豪華な独唱陣が期待をそそる。

そして25日はウィーン・フィル。今年9月の来日で共演するメータの指揮で「浄夜」とブルックナーの第9番。メータらしいマッチョな響きで聴かせてくれるだろう。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2009年06月/第69回 100年目の2人と弟子

2009年06月/第69回 100年目の2人と弟子

現代音楽というのは曲名の命名のセンスで知名度がわかれるような要素が強い。メシアンの「世の終りのための四重奏曲」などは、最大の成功例の一つだろう。

ロマン派時代の曲名が大仰で自己肥大的で、そのぶん壮気にみちているのに較べると、斜に構えたような姿勢で、しかし第2次大戦中に捕虜収容所で、ヨハネ黙示録からの啓示をもとに書いたという事実には充分な真剣さも保証されていて、じつによくできている。「純音楽的に標題性を排して」なんて学者くさい考えは気にせず、曲名が喚起する先入観にどっぷり浸って聴けばいいし、またそれに答えてくれる名曲なのである。

このメシアンに較べると、弟子のブーレーズはあんまり命名センスがよくない。一時メシアンのことを評価しなくなったのも、師の高度な詩的センスに対する嫉妬からだったんじゃないか、という気がしないでもない。

メシアンと同い年で、パリに留学してエコル・ノルマルに学び、さらにナディア・ブーランジェに教わるという、アメリカ人作曲家の王道を歩んだのが、エリオット・カーター。メシアンは92年に死んだが、カーターは驚くべきことに、100歳を超えていまだ現役の作曲家なのである。

この人の命名センスはどうか。どちらかというとブーレーズに近いようだ。我が道を行く傾向の強いメシアンによりも、前衛の王道を歩んで抽象画的な方向に進んできたカーターもまた、詩性に惹かれるところが薄いのかも知れない。

いずれにしても、昨年生誕100年を迎えた2人とブーレーズの音楽。カーターの最近の作品まで含めて、名手エマールのピアノでどうぞ。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2009年05月/第68回 ハイドンと諸国民戦争の時代

2009年05月/第68回 ハイドンと諸国民戦争の時代

後期ロマン派に較べて小編成の曲ばかりだから、切符は売りにくいだろうし、必ず余る楽員も出るし、その他にも難問も多かったろうが、楽団の努力の甲斐あって、会場は4回とも盛況だった。

いちばん会場が沸いたのは、「軍隊」交響曲で打楽器4人が「おもちゃの兵隊」よろしく、ぎこちない動きでオーケストラの前を行進しながら演奏したときである。あざといといえばあざとい演出だが、ハイドンがこれらの交響曲を、限られた貴族階級向けでなく、市民、大衆に向けて、わかりやすく書いたということが目に見える演出だった。

打楽器の響きは力強く、わかりやすい。音楽のありかた、古典派からロマン派への変換が、ここに端的にあらわれている。しかし同時に、それは「軍楽」である。そう、ハイドンの晩年は、フランス革命からナポレオン戦争へ、人間が「国民」となって戦争に動員されていく、諸国民戦争の時代の幕開けであった。勇壮で楽しげな軍楽は、人々を破壊と殺戮の戦場に誘う、死の響きでもあるのだ。

ハイドンが愉快なのは、「軍隊」に続けて「時計」を書いたこと。ブリュッヘンの演奏を聴きながら、映画『第三の男』のオーソン・ウェルズの、あの有名な皮肉を思い出さずにはいられなかった。

「スイス五百年の平和はいったい何を生んだよ? 鳩時計だぜ」

ハイドンはけっして単純ではない。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2009年04月/第67回 ピアノは甦る

2009年04月/第67回 ピアノは甦る

指揮者もピアニストも、時代は完全に1970年代以降の生れの人たちのものになりつつあるのか、という気がする。

若いからいい、新鮮だからいい、物珍しいからいい、というのではない。若い世代というのはいつの時代にもいるから、別に珍しくはない。そういう年の若さの問題ではなく、20世紀後半風の重苦しい、音をおくような音楽とは異なる、軽快で俊敏に弾むリズムのセンスをもった人々が、1970年を境に、どんどん増えてきているようなのだ。

トッパン・ホールでベートーヴェンのソナタ全曲の連続演奏をおこなっているティル・フェルナーは、1972年生れ。今月の「ニューディスク・ナビ」でモーツァルトとショパンの素晴らしい演奏をご紹介する、オリヴァー・シュニーダーは、1972年生れ。ドイツのバッハ弾きとして注目を集めるマルティン・シュタットフェルトは、1980年生れ。6月に来日して「ハンマークラヴィーア・ソナタ」を弾くことになっているジャン=フレデリック・ヌーブルジェにいたっては、1986年生れで今年まだ23歳である。

外国人だけではない。日本にも、3月にデビュー盤がRCAから出たばかりの、河村尚子(かわむらひさこ)という、1981年生れの女性がいる。しなやかでやわらかいタッチが生む多彩な音色は、これまでの日本人ピアニストには聴いたことのないものである。

それぞれに個性は異なるけれど、共通するのは軽妙なセンス。クラシックが50年間忘れていた音の愉悦と躍動が、かれらとともに甦りつつある。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2009年03月/第66回 バッハとヨーロッパ

2009年03月/第66回 バッハとヨーロッパ

ひとりひとりに、キャッチフレーズがついていた。ベートーヴェンなら「楽聖」、シューベルトは「歌曲王」、J・シュトラウスは「ワルツ王」、といった具合である。

その一覧表の始まりのところにいたのが、バッハ、J・S・バッハだった。そうしてその位置にふさわしく、かれには「音楽の父」という尊称がたてまつられていた。

「音楽の父」とは凄い。始まりの人アダム、あるいは始祖鳥みたいである。小さなリュート曲から巨大な受難曲まで、あらゆる分野を一人で創造し、体系づけていった「巨人」であるかのような印象だった。

しかし、こうした見方は正確ではない、というのが現代の定説である。中世以来、ヨーロッパ各国の音楽は相互に関連をもちながら発展してきた。特にイタリアには優秀な作曲家たちが出現して、北の諸国をリードした。またフランスにもドイツにも先達や同輩がいて、バッハと影響を与えあったのだ。

バッハを孤独な絶対者ではなく、相対的な天才(天才であることは間違いない)としてとらえることで、その作品の演奏スタイルも大きく変ってきた。峻厳なだけではない、慰撫するようなコルボの指揮する受難曲や、アンタイ指揮のル・コンセール・フランセの躍動的な管弦楽組曲などは、その例である。

今月のウィークエンド・スペシャルでは、ラ・フォル・ジュルネ予習編として、さまざまなバッハ像をお聴きいただこうと思う。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2009年02月/第65回 メンデルスゾーン再発見に向けて

2009年02月/第65回 メンデルスゾーン再発見に向けて

カラヤン生誕100年で沸いた2008年に続き、2009年は作曲家のアニヴァーサリーがいくつかある。ヘンデル(1685~1759)の没後250年、ハイドン(1732~1809)の没後200年、メンデルスゾーン(1809~47)の生誕200年。

ハイドンはゆかりの深いウィーンを中心にさまざまな演奏や行事が行われるし、ヘンデルも、近年のバロック・オペラの隆盛の波もあり、英語歌詞に作曲した貴重な大作曲家ということで、イギリス・アメリカなどで演奏されるはずだ。

しかし私が注目したいのは、メンデルスゾーン。その前期ロマン派らしい軽妙で温雅な作風は、深刻で激情的なものが偏愛された後期ロマン派以降の時代には軽侮される傾向があり、さらに彼がユダヤ人で、ナチス時代に演奏が禁止されたことが尾を引いた歴史的経緯もあって、その全貌に関心を持たれることは多くなかった。

たとえば、賛美歌第98番「あめにはさかえ」の旋律はメンデルスゾーンの曲からとられたことで有名だが、その原曲で男声合唱とオーケストラのために書かれた「グーテンベルク祭のための祝典歌」は、CDもろくにないという現状なのである。

だが、彼の数多い合唱曲にはもっと聴かれてもいい佳品があって、再評価の機会を待っているし、ピアノ三重奏曲や弦楽四重奏曲の濃厚なロマン性は、近年高い人気をあつめるようになっている。

今月のウィークエンド・スペシャルでは3回にわたり、交響曲全集など彼の基本的なレパートリーをお送りする。まずはここから。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2009年01月/第64回 2008年ザルツブルク音楽祭から

2009年01月/第64回 2008年ザルツブルク音楽祭から

ベネズエラの俊英指揮者グスターボ・ドゥダメルとシモン・ボリバル・ユース・オーケストラ・オブ・ベネズエラは旋風を巻き起こしているが、昨年のザルツブルク音楽祭にも登場、アルゲリッチとカプソン兄弟とともにベートーヴェンの三重協奏曲を演奏した。今月3日の放送では、それにくわえて当日のアンコール、彼らの十八番バーンスタインの「マンボ」やラデツキー行進曲などで、熱狂的な演奏ぶりを聴けるのがポイントだ。

翌週10日の放送にも、期待の若手指揮者が登場する。カナダのフランス語圏モントリオールで活躍、ゲルギエフの後任としてロッテルダム・フィルのシェフとなったヤニック・ネゼ=セガンである。ネトレプコの代役に抜擢されたニーノ・マチャイーゼとローランド・ビリャソンを主役コンビとするグノーの歌劇「ロメオとジュリエット」で、どんなフランス音楽を聴かせてくれるか楽しみだ。

一方、中堅では小澤征爾を継いでウィーン国立歌劇場の音楽監督となるウェルザー=メストが、手兵のクリーヴランド管弦楽団をあえてピットに入れて演奏した、ドヴォルジャークの歌劇「ルサルカ」もカミッラ・ニルンドの外題役とあわせ、精妙で透徹した表現で評判になった。

また、近年レパートリーをためらうことなく拡げて、バロック専門から次代の巨匠へと羽ばたきつつあるミンコフスキが、カメラータ・ザルツブルクを指揮したグリーグの劇付随音楽「ペール・ギュント」、そしてドイツのピアニストのフォークトによるモーツァルトの協奏曲集など、世代交代が進むザルツブルク音楽祭の「いま」をお楽しみに。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2008年12月/第63回 小澤征爾とサイトウ・キネン

2008年12月/第63回 小澤征爾とサイトウ・キネン

長野県松本市は日本アルプスへの入り口で、美しい山並みに囲まれた信州の町。ここにあった旧制松本高校(信州大学の前身)の愉しい伝統は北杜夫の『どくとるマンボウ青春記』に活写され、現在も保存されている校舎と、隣接する旧制高等学校記念館を通じて、そのよすがをしのぶことができる。

長野駅からその旧制松本高校校舎のある「あがたの森公園」を結ぶ直線道路の、ちょうど中間に建つのが、まつもと市民芸術館。

ここはサイトウ・キネン・フェスティヴァルの会場の一つで、今年はヤナーチェクの傑作オペラ「利口な女狐の物語」が上演された。また、長野県松本文化会館ではオーケストラ・コンサートが行なわれ、下野竜也指揮の「わが祖国」や小澤征爾指揮のマーラーの「巨人」ほかという、2つのプログラムが演奏された。さらに毎年恒例の武満徹メモリアル・コンサートや「ふれあいコンサート」などの室内楽演奏会、子供のためのオーケストラ演奏会や青少年のためのオペラなど、さまざまな演奏会が8月中旬から1か月にわたって開かれた。

松本市でこの音楽祭が始まったのは、1992年。毎年オペラや大規模な声楽曲とオーケストラ演奏会を中心として、今年で17回めを数えることになった。松本市民だけでなく日本各地からやってくる聴衆に根づく一方、中継や毎年つくられるCDを通じて、広く親しまれる催しとなっている。

ミュージックバードではその演奏会、さらにはCDも大挙してお送りしているので、どうぞこの機会に。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2008年11月/第62回 ウィーンのイタリア男

2008年11月/第62回 ウィーンのイタリア男

モーツァルトが生きた時代のウィーンでは、オペラはイタリア語で歌うのが当然だった。音楽とはイタリアから輸入されたものだったから、歌詞もイタリア語ということになっていたのである。

ドイツ語で歌うなんていうのは、たとえていえばパスタを箸で食ったりするような、下品なふるまいとされていたのだ。ときには啓蒙主義の皇帝が「みんながわかる言葉で歌おう」などと言い出して、モーツァルトがドイツ語歌詞で「後宮からの逃走」を作曲する時期もあった。しかし、すぐに宮廷のイタリア人音楽家たちが巻き返して、音楽はやっぱりイタリア語ということになり、「フィガロの結婚」などのダ・ポンテ三部作はイタリア語で書かれた。

もはや歴史の中の話だから、どちらが正しいか間違っているかを論じてみてもはじまらない。ただ、ドイツ語圏のなかでも南のカトリック地域には特に、音楽においてイタリアとの関連が深いという伝統があって、これはいまも脈々と生きている。

ムーティがウィーンで人気が高いのは、まさにそんな伝統に則ったものなのである。彼は今年、日本でもウィーン・フィルとニーノ・ロータを演奏し、国立歌劇場を指揮してはイタリア語の「コジ・ファン・トゥッテ」を上演することになっている。

そして、400年の歴史を持つウィーンの宮廷楽団(ホーフムジークカペレ)を指揮して、ケルビーニとハイドンのカトリック宗教音楽を演奏する。ウィーンのイタリア男の誇りは、いまも生きているのだ。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2008年10月/第61回 ゲルギエフ、世界を征く

2008年10月/第61回 ゲルギエフ、世界を征く

ゲルギエフの名が広く知られはじめたのは、1988年に35歳の若さでロシアのマリインスキー劇場(キーロフ劇場)の芸術監督になって以来のことだから、今年でちょうど20年ということになる。

その直後にソビエト連邦が解体され、新体制が始まったが、社会的、経済的混乱を受けてロシア音楽界も激動の時代となった。そのなかでいちはやく基盤を固め、組織を活性化して大躍進したのが、ゲルギエフ率いるマリインスキー劇場であった。

それ以来、ゲルギエフのスタミナは尽きることを知らない。マリインスキーばかりにとどまることなく、その活動範囲は広がるばかりである。オランダのロッテルダム・フィルとの密接な関係も20年に及び、同地では自らの名を冠したフェスティヴァルも開催してきた。

このように日常の演奏に加えて、音楽祭のような集中的活動を好むのはこの指揮者の特徴の一つで、ほかにサンクトペテルブルクの「白夜の星」音楽祭、フィンランドのミッケリ国際音楽祭など数々の音楽祭を創設、取りしきっている。

今年の11月末から12月にかけて、東京のサントリーホールで行なわれる「プロコフィエフ・チクルス」も、そうした音楽祭的活動の一つといえる。演奏するのは、昨年から率いるロンドン交響楽団。

10月の「ウィークエンド・スペシャル」では、ロッテルダム・フィルやロンドン交響楽団とのライヴ録音を中心に、その野性的なカリスマぶりをたっぷりと楽しんでいただこうと思う。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2008年09月/第60回 ラトルとベルリン・フィルの6年

2008年09月/第60回 ラトルとベルリン・フィルの6年

サイモン・ラトルがベルリン・フィルを初めて指揮したのは1987年のことだから、カラヤン時代の終わりごろである。

まだ32歳の指揮者は、定期演奏会でマーラーの交響曲第6番「悲劇的」を演奏してそのデビューを飾ったのだった。このときの成功ぶりはベルリン・フィルの自主製作盤に聴くことができる。それ以来、客演を重ねるようになり、1999年に行なわれたアバドの後任を決める楽員たちの投票により、2002年からの新しい芸術監督に選ばれたのだった。

芸術監督の就任披露演奏会ではまたしてもマーラーの作品が選ばれ、交響曲第5番が演奏された。ラトルとは長いつきあいのEMIレーベルはこれをライヴ録音して発売し、それから最新録音の幻想交響曲まで、オペラも含めて20点を超すCDが発売されている。

就任直後の一、二年はなぜか新録音が出てこなかったが、その後は堰を切ったように、コンスタントに発売されている。

冥王星が惑星から外されたのとほぼ同時にホルストの「惑星」、それもマシューズ作曲の「冥王星」や小惑星などの新作を加えた盤が出て、ベストセラーになったのは記憶に新しい。ハイドンの交響曲集では、ノリのいい演奏のために思わず聴衆がフライングで拍手してしまった演奏と、それと同じ楽章の拍手なしの演奏との2種類をいれるなど、遊び心の嬉しい工夫も行なわれている。近代と現代の音楽では鋭利に、ロマン派音楽では堂々と、作曲年代でスタイルを鮮やかに変えるのもこのコンビの特長だ。その躍動ぶりを、就任以来の全録音に追ってみよう。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2008年08月/第59回 生誕90周年のバーンスタイン

2008年08月/第59回 生誕90周年のバーンスタイン

1989年11月、ベルリンの壁が崩壊して東西ベルリンの交通が自由になったとき、世界のあちこちで歓喜の声があがったが、そのとき、ヘルベルト・フォン・カラヤンはもうこの世にはいなかった。

4か月前に急逝していたのである。だから、続いて各所で行なわれた祝賀演奏会に加わることはなかった。ベルリン・フィルが急遽開いた演奏会の指揮をしたのはバレンボイムだったし、クリスマスに関係諸国の音楽家を集めて演奏されたベートーヴェンの「合唱」を指揮したのは、バーンスタインだった。

そう、バーンスタインの方はこの世界史的大事件に間に合った。彼もその1年後には亡くなってしまうのだが、カラヤンと違って、どうにか間に合った。

この一事が象徴するように、生誕100年目のカラヤンと90年目のバーンスタインの人生は、時代的には重なりながらも、微妙にズレているのが面白い。第三帝国と、戦後の東西分断の時代のドイツ・オーストリアを拠点として生きたカラヤンと、史上未曾有の繁栄を謳歌した20世紀アメリカに生きたバーンスタイン。前者は指揮に専念したのに、後者は作曲にも大きな足跡を残した。

そのバーンスタインの遺産を聴きながら、彼の生涯をふり返ってみる。そこからは、繁栄の陰にかくれがちな不満、貧困、憎悪、対立といった人間の苦しみにつねに目を向け、しかしニヒリズムに陥ることなく、人間を信じようとする情熱の炎を燃やし続けた音楽家の姿が、かいま見えてくるかもしれない。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2008年07月/第58回 ネマニャ!

2008年07月/第58回 ネマニャ!

ネマニャ・ラドゥロヴィチ。

1985年セルビア生れの、若い男性ヴァイオリニスト。メジャー・レーベルに録音していないせいか、メディアに大きく取りあげられてはいないのだけれど、ここ1年の間に数回来日して、熱心なファンを獲得している。

日本での始まりは、昨年の「熱狂の日」音楽祭だった。その直前のナントでの元祖「熱狂の日」でラドゥロヴィチなる若者の演奏が大きな話題になったと伝わってきて、その彼が日本にもくるということから、耳ざとい人たちの噂になったのだった。

ふだんは流行遅れなことばかりしている私だが、なぜかこの人は気になった。ひとまずフランスのマイナー・レーベル、トランスアートから1枚だけ出ていた無伴奏リサイタルを聴いて、まだ粗削りだけれど「大化け」を予感させる個性の大きさに惹きつけられた。

そして、ナマを聴いて、大好きになった。チャイコフスキーの協奏曲。まさに躍動するヴァイオリン。歌い、飛び跳ね、踊る。その自由さと活力。

印象的なのは、弾くうちに弓がチーズのようにささくれること。合間合間に「削りカス」をちぎりすてる。右手のバネが強靱で、独特の激しい動きをするために、弓が削れるらしい。しかしこの力強い動きこそが、ダイナミックに瞬動する音楽を生むのである。

彼を聴いて痛感するのは、ヴァイオリンがリズム楽器でもあること。そしてリズムとメロディの、不可分な結合だ。こういう人がいるかぎり、クラシックは活きつづける。

その待望の新譜は、メンデルスゾーンの協奏曲。やっぱり凄い!

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2008年06月/第57回 フルネとベルティーニのこと

2008年06月/第57回 フルネとベルティーニのこと

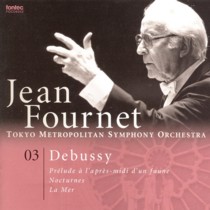

今年は、ジャン・フルネの生誕95周年であるという。

2005年12月、東京都交響楽団を指揮して引退コンサートを行なったフルネが初めて日本にきたのは、1958年のことだった。ドビュッシーの歌劇「ペレアスとメリザンド」の日本初演を指揮するためである。

いまからちょうど50年前のことで、存命の指揮者のなかでは、もっとも早い時期の来日経験をもっている。

興味深いことに、同じく都響に縁が深いベルティーニも、最初の来日は1960年にイスラエル交響楽団とのツアーだった。つまりある時期までの都響には、最古参の来日経験をもつ指揮者二人が、ならんで登場していたのだ。が、2005年3月にベルティーニが急逝、同じ年にフルネも引退して、もはやその指揮姿を実演で見ることはできなくなった。

さいわいどちらもそれなりの量の録音を残しているから、かれらの芸術が虚空に消えてしまったわけではない。二人と都響とのライヴ録音も、フォンテックから発売されている。芳しい叙情性をたたえたフルネ、鋭利な緊張感にみちたベルティーニと、芸風が対象的なのも面白い。

今月の「ニューディスク・ナビ」では、フルネの都響とのライヴ録音、ベルティーニとケルン放送交響楽団とのライヴ録音と、偶然にもここでも二人の名がならぶことになった。日本で長く愛された両者の指揮ぶりを、楽しんでいただければと思う。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2008年05月/第56回 カラヤンとムター

2008年05月/第56回 カラヤンとムター

ヘルベルト・フォン・カラヤンは、これと見込んだ演奏家を、集中的に協奏曲のソリストとして起用する習慣があった。

ピアノではワイセンベルクがそうで、ベートーヴェン、ラフマニノフ、チャイコフスキーなどの協奏曲を録音しているし、ヴァイオリンではフェラスというフランスの奏者と、ベートーヴェンやブラームスの協奏曲を録音している。それは60年代から70年代にかけてのことだが、彼らがドイツやオーストリアの演奏家でないのは、この時代のドイツ語圏に不作が続き、若手の有望な奏者がなかなか出なかったからである。わずかにエッシェンバッハをソリストにしてベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番を録音しているが、他の曲は録音されず、やがてエッシェンバッハは、指揮者中心の活動に転じてしまった。

その状況を変えたのが、カラヤンより55歳年下のヴァイオリニスト、アンネ・ゾフィー・ムターの出現だった。77年にザルツブルク音楽祭でカラヤンの指揮でモーツァルトの協奏曲を演奏した彼女は、翌78年にそのモーツァルトをカラヤンとともに録音して、14才でレコード・デビューを飾る。そして以後も共演は途絶えることなく、ベートーヴェン、メンデルスゾーン、ブルッフ、ブラームスの協奏曲、ヴィヴァルディの「四季」、そして1988年、カラヤンが亡くなる前年のチャイコフスキーの協奏曲まで、たくさんの作品が録音されることになった。

それから20年、いまやムターはドイツを代表するヴァイオリニストとして、押すに押されぬ地位にある。カラヤンの慧眼を示す、最良の例となっているのだ。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2008年04月/第55回 カラヤンの両輪

2008年04月/第55回 カラヤンの両輪

これは演出家の三谷礼二さんから昔うかがった話だが、朝比奈隆は「コンサートとオペラは指揮者にとって両輪のようなものなので、並行して指揮した方がいい」という意味のことを語っていたそうだ。

その言葉通り、ご両人は関西で協同してオペラ公演を行っていた。そのときのライヴ録音の「蝶々夫人」の一部を三谷さんが聴かせてくださったが、その指揮ぶりは意外にも、じつに堂に入ったものだった。だが「意外」というのは若造の勝手な思い込みで、三谷さんによれば「マタチッチなど、優れたブルックナー指揮者は同時に優れたプッチーニ指揮者であることが少なくない」。朝比奈隆もまた、その一例なのだそうである。

残念ながら朝比奈隆のオペラ指揮は、東京ではあまり聴く機会がなかった。「ニーベルングの指輪」全曲の演奏会形式上演ぐらいなのではないだろうか。しかし、1950年代からヨーロッパ各地のオーケストラに客演し、かの地の音楽活動をその目で眺めてきたこの指揮者は、オペラの重要性を肌で感じ、日本でも実践しようとしていたのだ。

こうした姿勢は、オペラという形式が広範囲に楽しめるようになった現代の日本でこそ、再評価しうることなのではないか。そして、朝比奈と同い年のカラヤンがオペラの上演と録音に心血を注いできたこと、これもまた「カラヤンの両輪」として再考すべき活動なのではないか。

幸いにもカラヤンは、朝比奈とは対照的にたくさんのオペラ全曲盤を遺してくれている。ここであらためて聴きなおしてみたい。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2008年03月/第54回 生誕百年のカイルベルト

2008年03月/第54回 生誕百年のカイルベルト

今年、生誕百年を迎えるアーティストの中で、知名度が飛び抜けているのはもちろんカラヤンだが、指揮者ではほかにカイルベルト、朝比奈隆などもいる。

カラヤンという人は先輩フルトヴェングラーに嫉妬されたとか、年下の指揮者の活動を妨害したとか、同業者との関係にとかくの噂がある(あくまで噂話)のだが、同い年のカイルベルトとは不思議と仲が良く、共存共栄の関係だったという。一九六三年にバイエルン国立歌劇場の本拠地ナツィオナルテアターが再建されたときには、カイルベルトに花を持たせるためにカラヤンがわざわざこの歌劇場に二晩だけ客演し、《フィデリオ》を指揮しているくらいである。

このとき、カラヤンはウィーン国立歌劇場の芸術長、カイルベルトはバイエルン国立歌劇場の音楽監督として、ドイツ語圏のオペラ界をリードする立場にあった。このあたりのことが、それぞれのポストが二人にとってどのような意味を持っていたか、同時代の交響曲偏重の日本の音楽界ではもう一つ理解されていなかったように思う。むしろ、オペラへの偏見が減った現代こそ、かれらとオペラとの関係を、あらためて評価できる時代なのではないか。

というわけで、三月のカイルベルト特集では、一九五五年バイロイト音楽祭の《ニーベルングの指環》など、オペラを中心に構成してみた。さまざまな歌手が出入りし、合唱も加わる大編成の、長大な「綜合芸術」を指揮者カイルベルトがいかにまとめ、花開かせているかを、 確かめていただきたいと思う。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2008年02月/第53回 思い出のマーラー指揮者

2008年02月/第53回 思い出のマーラー指揮者

今月の「ニューディスク・ナビ」はどちらかというと、ヒストリカル系の新譜に目をひくものが多い。

ロンドン・フィルの75周年記念ボックス、フルトヴェングラーのもう一つの「バイロイトの第9」、ベームの「魔弾の射手」全曲とベートーヴェンの交響曲集。グルダのモーツァルト・ソナタ集や弾き振り。「日本SP名盤復刻選集Ⅲ」所収の、紀元二千六百年奉祝演奏会のための作品群、などなど。

これらのなかでも、ベルティーニの指揮によるマーラーの交響曲集は、個人的な追憶にからんだ、懐かしいアイテムである。

それは1981年のことだ。ベルティーニが東京都交響楽団を指揮して演奏したマーラーの「悲劇的」の、聴くものを曲の内奥に完全に没入させてしまうほどの凄まじさは、はっきりと憶えている。

無我夢中のベルティーニの、足音をまじえての指揮ぶりの激しさ、それは途中まで滑稽なドタバタにさえ見えたが、やがて曲そのものと一体化して感じられるようになった。終了直前に午後9時となり、聴衆の腕時計の時報アラームが各所から鳴り響いたのは幻滅ものだったが、いまとなってはそれすら懐かしい。

この成功がベルティーニの東京での人気を一気に高め、数年後に都響の音楽監督となってマーラーの交響曲を連続的に演奏する、その端緒となったのだ。今回取りあげるCDは、1980年代のマーラー・ブームの一翼を担っていたこの指揮者の、ライヴによる演奏である。どんな演奏が聴けるのか、楽しみだ。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2008年01月/第52回 2007年のレコード・アカデミー賞

2008年01月/第52回 2007年のレコード・アカデミー賞

音楽之友社選定の「レコード・アカデミー賞」が今年も発表された。

大賞は交響曲部門からブーレーズ指揮のマーラーの「千人の交響曲」。例年大賞は交響曲、管弦楽曲、オペラ部門から選ばれることが多いから、まずは順当な選択か。この盤は同時に、ブーレーズによるマーラーの交響曲全集という「大パズル」の、最後の一ピースとなるものだ。十三年がかりでオーケストラもバラバラだが、現代のレコード業界の状況において、セッション録音で全集を完成させるというのは、表面的に思う以上の多大の困難を乗り越えてのものであるに違いない。その点でも、この一組は大賞にふさわしい。

協奏曲部門を受賞したプレトニョフは、指揮者としても今年ベートーヴェンの交響曲全集を録音して大きな話題となった。その個性的な解釈への評価は意見の分かれるところだが、それはともかく、指揮者としての活動を重視したいという今のプレトニョフ自身は、むしろピアニストとして評価されたことに、どんな感想を持つのだろうか。

室内楽部門で一九九三年録音のプレヴィン盤が選ばれたのも面白いところ。以前の録音なのに、国内盤がいままで発売されていなかったお陰の受賞である。

現代曲部門賞の「江村哲二作品集 地平線のクオリア」も気になる一枚。独学で作曲を身につけ、武満徹に私淑する作曲家だが、茂木健一郎と対談した新書『音楽を「考える」』が話題になった矢先に訃報が伝わり、読者を驚かせた。その彼の作品を集めたアルバムである。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2007年12月/第51回 1959年組の活躍

2007年12月/第51回 1959年組の活躍

今年は「1959年組」の指揮者たちが次々と来日して、それぞれに素晴らしい演奏を聴かせてくれた。

1959年組とは、シルマー、クライツベルク、パッパーノ、ティーレマン、準メルクル、ルイージ(ほぼ来日順)である。50歳を間近に控えていままさに旬の、心身のバランスのとれた、精力的な活動を欧米各地で繰り広げているが、日本にもかなり頻繁に来てくれることが嬉しい。

みな、相異なる個性と得意分野をもっている点も面白い。歌劇場やオーケストラなどの実演の場に加えて、レコーディングの方でも種々のレーベルに分散して、色々なジャンルの曲を録音してきた。しかし、そろそろ足場が固まってきたというか、特定のポスト、特定のレーベルに腰を落ち着けて、じっくりと成果を挙げるべき時期に入ってきたようである。今年の来日公演やCDには、そうした気配が如実にうかがえるようになってきていて、その意味で今後への期待をいっそう増してくれるものが多かった。

そのなかでも特に、今までよりもう一段上のレベルの仕事をこれからしてくれそうな予感があるのが、準メルクル(写真)だ。2005年にフランス国立リヨン管弦楽団の音楽監督になって以後の充実ぶりが、最近の新譜(アルトゥス、ナクソス)には明確に現れている。すっきりしたフレージングのセンスと適切なテンポ感覚、透明な響きといった魅力が、はっきりと形をとりはじめているのだ。自分に合ったオーケストラ、つまり「よい楽器」を、この指揮者はいま手にしているのではないか。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2007年11月/第50回 プレトニョフのベートーヴェン

2007年11月/第50回 プレトニョフのベートーヴェン

ピアニストとして超一流の腕を持っていて、指揮者としても大活躍している音楽家はいま、何人もいる。バレンボイム、エッシェンバッハ、チョン・ミョンフン、アシュケナージなどの名前がすぐにあがるだろう。

そしてプレトニョフも、その道を歩もうとしている。1978年のチャイコフスキー・コンクールのピアノ部門(第3位にテレンス・ジャッドという、若くして亡くなったイギリスのピアニストが入っていたことでも名高い)で優勝という輝かしいキャリアを持つ彼はソ連解体のさなかの1990年に私財を投じて、ロシア初の民営オーケストラであるロシア・ナショナル管弦楽団を設立、その音楽監督として本格的な指揮活動を始めた。このオーケストラは録音機会にも恵まれ、1990年代にはプレトニョフの指揮でチャイコフスキーやラフマニノフの交響曲全集を完成した。

その後、1999年からプレトニョフは音楽監督の地位をヴァイオリニスト出身のスピヴァコフに譲って、ピアニストとしての活動や録音を再開していたが、このオーケストラの芸術監督として主導的地位に返り咲くと、ふたたび指揮者に重点を置くことにし、ピアノの方は控えるという。

そしてそのプレトニョフが満を持し、ロシア・ナショナル管弦楽団を指揮してリリースしたのが、ベートーヴェンの交響曲全集なのである。緩急強弱、バランスなどでの独自の解釈とアイディア、そして力強さと活力に満ちたこの演奏を、プレトニョフはピリオド奏法の影響とは無関係につくりあげたそうだ。

彼らの活動からは今後は目が離せない。そう痛感させてくれるベートーヴェンである。

山崎浩太郎(やまざきこうたろ)う

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2007年10月/第49回 光は歌劇場より

2007年10月/第49回 光は歌劇場より

9月上旬に行なわれたチューリヒ歌劇場の日本公演は、近年のさまざまな引越し公演の中でも特筆すべき絶賛を得た。

始まる前の人気はけっして高くなかったのだが、特に「ばらの騎士」での、オーケストラの精妙な表現が支えるアンサンブル全体の出来のよさが客席の聴衆を興奮させ、評判が評判を呼び、人気が急激にクレシェンドする形になったのである。

その評価の中心にいたのが、この歌劇場の音楽監督として全公演の指揮にあたったウェルザー=メストである。少し前に2010年から小澤征爾の後を受けてウィーン国立歌劇場の次期音楽監督になることが決定して話題になったものの、これまで日本ではもう一つ評価が定まらない存在だった。それというのも、日本ではどうしても指揮者を交響楽団とのコンサート活動で評価する傾向があるのに、その方面でのウェルザー=メストの動きが、近年あまり伝わっていなかったからだ。

すでに2002年からアメリカの名門クリーヴランド管弦楽団のシェフとして活動し、契約が延長されるほどの成果を残しながら、アメリカのオーケストラのCDがほとんどつくられない、来日公演も少ない時代にあたってしまったため、日本では評価しようがなかったのである。

だがその間に、世界が求める指揮者像は変わりつつあったのだ。交響楽団を中心に華やかに活躍するアメリカ型のスター指揮者よりも、歌劇場に拠点を置いて着実に自らとその音楽を錬磨していくヨーロッパ型の指揮者たちこそが、向後の音楽界を担いつつある。そしてかれらはいま、歌劇場だけでなく交響楽団のシェフとしても、その翼を拡げようとしている。ウェルザー=メスト以外にもファビオ・ルイージ、ウラディーミル・ユロフスキなど、その数は増える一方だ。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2007年09月/第48回 黄金時代の夢

2007年09月/第48回 黄金時代の夢

どうやらまたマーラー・ブームらしい。東京では7月にインバルとフィルハーモニア管弦楽団が四日間のマーラー・チクルスを開催したし、CDも新録音が毎月いろいろと登場している。

ブームの再来を早い段階で意識づけたのは、アバド率いるルツェルン祝祭管弦楽団によるマーラー演奏だろう。アバドという人自身はベルリン・フィルのシェフになる以前もその最中も、マーラーを絶えず指揮し続けている人だが、マーラー・チェンバー・オーケストラを中心にゲスト・メンバーで強化拡大したこのオーケストラを手にしたときから、そのマーラー演奏は新しいエポックを迎えたようである。

そしてそれはそのまま、音楽界全体の潮流の変化をも示していた。マーラー・ブームの再来と、そしてかつてのカラヤン時代の華やかなザルツブルクを想わせるような、「音楽祭の都」としてのルツェルンの浮上。ルツェルン音楽祭も1938年からの長い歴史を持ち、カラヤンはここを重視してベルリン・フィルなどと一緒に必ず演奏会を開いていたほどなのだが、オペラ中心のザルツブルクに較べると、どうしても影に隠れがちだった。

しかし今や、シンフォニーの分野においてはザルツブルクに勝るとも劣らぬ豪華さと話題性を誇っている。その中心にあるのがマーラーの交響曲なのだ。9月最終週の「ユーロ・ライヴ・セレクション」では、ドイツ語圏の超一流交響楽団が顔を揃えた同音楽祭の模様をお送りする。どうぞお楽しみに。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2007年08月/第47回 ドゥダメルあらわる

2007年08月/第47回 ドゥダメルあらわる

鳴り物入りで登場する新人は少なくない。しかし、何年かクラシック界の動きを追っている人なら、その新人たちが皆そのまますくすくと伸びるとは限らないことは、いやでもわかってくる。

ドゥダメルという指揮者が登場したときにも、「またか」という感想を抱かれた人が少なくなかったに違いない。

かくいう私自身がそうだった。デビュー盤のベートーヴェンの交響曲第5番と第7番の1枚は、正直言ってそれだけではその実力を測れるものではなかった。現代流のピリオド・アプローチではないことだけはわかっても、それがただのアナクロニズムなのか、それとも彼の真の個性の強さによるものなのか、判定するには材料が少なすぎた。それに、彼の率いるシモン・ボリバル・ユース・オーケストラという団体も、その活動は称賛されるべきものであるとはいえ、演奏自体の評価とは無関係な「物語性」が強くて、客観的な判断をしにくくしている。

それやこれやで「もう少し様子を見たい」と思っていたのだが、どうやら音楽界の潮流は恐ろしく速く、東亜の孤島のマニアのことなど待ってくれないようだ。どういうことかというと、今年26歳のドゥダメルは秋からスウェーデンのエーテボリ交響楽団の首席指揮者に就任、さらに2009年からはロスアンジェルス・フィルの音楽監督になるという。ヨーロッパでも各所に顔を出し、あっという間に「EURO LIVE SELECTION」で4晩特集できるほど音源が集まってしまった。

少なくとも、その東奔西走の活躍ぶりが本物であることだけは確かである。では、真価は如何。今月の放送で確かめてみたいと思う。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2007年07月/第46回 ルイジアナって、どこ?

2007年07月/第46回 ルイジアナって、どこ?

ルイジアナなら、アメリカの州の名前でしょ、とお答えになった方がほとんどではないだろうか。南東部のメキシコ湾沿い、ジャズ発祥の地といわれるニューオリンズがあり、2005年には超大型ハリケーンで大きな災害に見舞われた、あの州だ。

そのルイジアナ、今月11日から14日にかけて放送される「ユーロ・ライヴ・セレクション」では、ルイジアナ現代美術館、なる会場での演奏会が取り上げられている。

4回のうち3回にはエベーヌ弦楽四重奏団、ピアノのエリック・ル・サージュという、東京国際フォーラムでの「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」でおなじみの、将来を嘱望されるアーティストが出演し、残る一回もヴェテランのラレードなど、実力者たちによるトリオ演奏だ。

この番組で取り上げるプログラムを選択していた私たちがこの演奏会シリーズに気がついたとき、アメリカにはこんなセンスのいい催しをやる会場があるのか、などと感心していた。ところがデータをよく見ると「デンマーク放送提供」とある。そう、よく調べたらこれはコペンハーゲンの北35キロ、フムレベックなる町にある美術館のことで、アメリカではなく北欧のものだったのだ。

この美術館のサイトを覗いてみると、毎年面白そうな内容のコンサートをやっている。やっぱり世界は、いやヨーロッパだけでも充分に広い、と教えられた次第。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2007年06月/第45回 本場ナントのラ・フォル・ジュルネ

2007年06月/第45回 本場ナントのラ・フォル・ジュルネ

今年も5月のゴールデン・ウィークに、東京国際フォーラムで3回目の「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」が開催され、大変な人気を集めた。

日本クラシック界最大の行事ともいえそうなこの催しが、フランス西部の町ナントで毎年行なわれている音楽祭を移植したものだというのは、多くの方がご存じだろう。

1995年に始まったナントの「熱狂の日」は、すでに13回を数える。今年も1月31日から2月4日まで、5日間開催された。テーマは東京と同じ「民族のハーモニー」。曲目も演奏者の顔ぶれも、かなり共通している。

東京都だけで1200万、首都圏で考えれば4200万という人口を持つ「オ・ジャポン」とわずか30万人のナントでは、そもそも周囲の規模が異なるし、ゴールデン・ウィークという特殊な休日の連続も、ナントにはない。ところがそれでも町の人口の半分にあたる15万人を動員するというのだから、さすが「元祖」の熱狂恐るべし、である。

今月のユーロ・ライヴ・セレクションでは、14日から24日にかけ、9回にわたって今年のナントの「熱狂の日」のライヴをお送りする。颯爽たるヴァイオリンで旋風を巻きおこしたネマニャ・ラドゥロヴィチなど日本にも来た音楽家ばかりでなく、コンチェルト・ケルンやケルン室内合唱団のように、来日しなかった人たちの演奏も聴けるという、オマケも付いている。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2007年05月/第44回 嵐を呼ぶ男

2007年05月/第44回 嵐を呼ぶ男

劇的な人、とでもいうほかない人生を生きる人がいる。

現役の指揮者のなかで、大植英次ほど劇的な生を生きている人は少ないかも知れない。

始まりからしてそうだった。1990年のバーンスタイン最後の来日公演のさい、死を目前にして衰えていたバーンスタインから、演奏会中の一曲の指揮を委ねられる。健康上の理由だけでなく、バーンスタインはかつて自身が副指揮者だったときの経験から、こうした形で若い副指揮者たちに機会を与えることを好んでいたのだが、開演直前になって急にその事実を知らされた聴衆の一部が激昂、主催者に抗議する騒ぎとなった。

大植にとっては最悪の形での「デビュー」だったろうが、しかしむしろこの一件で彼の名が、音楽ファンの印象に残ったことはたしかである。そしてそれから時間をかけて大植は汚名を雪ぎ、知名度をますます高めてきた。1995年にアメリカのミネソタ交響楽団音楽監督へ抜擢されて大成功し、3年後にはハノーファー・北ドイツ放送交響楽団の首席指揮者となって欧州に地歩を築き、2003年には大阪フィルの朝比奈隆の跡を継ぐという難事を引き受けて、成功を収めつつある。

かと思えば、バイロイト音楽祭の指揮者を1年で降板するなど、とにかく話題に事欠かない「嵐を呼ぶ男」大植英次。EURO LIVE SELECTIONでは24日から3日間、彼の指揮を特集する。お楽しみに!

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2007年04月/第43回 ユーロ・ライヴ、お楽しみに!

2007年04月/第43回 ユーロ・ライヴ、お楽しみに!

EURO LIVE SELECTION(ユーロ・ライヴ・セレクション)が放送回数を増やし、これまでの週2回から、週5回と2倍以上になった。THE CLASSICのライヴ・コンサート番組としては、文字通り看板番組になる。

そこで取りあげるのはEBU、ヨーロッパ放送連合に加盟するヨーロッパ各地の放送局が録音した、クラシックの演奏会やリサイタルだ。ドイツ各地、フランス、スイス、イタリアといった西欧諸国を中心に、北欧、中欧、東欧各国からの音源が次々と登場する。

現時点では毎週水曜日がさまざまなジャンルのリサイタル、木曜日から日曜日までがオーケストラ・コンサートを中心として、オペラも適宜取りあげていくことになっている。

いまのクラシック界には「帝王」のような存在はいない。しかしそれは衰退を意味するのではなく、群雄割拠の黄金時代を意味しているのである。モダン楽器の指揮者、器楽奏者、歌手、そしてピリオド楽器の音楽家たちを含めて、ヨーロッパの音楽界は非常な活況を呈している。その沸きかえる「いま」を、この番組でお伝えできるはずである。インターネット上の同時中継なども増えているが、それらはまだまだ冷凍食品的で、音質的には不満足なものだ。ミュージックバードで、その「熱い」音を確かめてほしい。

不肖私めも、舩木篤也さんともにご案内役として登場する。どうぞお楽しみに!

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2007年03月/第42回 来日公演は終わったが

2007年03月/第42回 来日公演は終わったが

この「プログラムガイド」を皆さんがお読みの頃には、ふたりの俊英指揮者がオーストリアとフィンランドの放送局のオーケストラを率いて来日、各地での演奏会を終えているはずである。

この稿を書いているのは1月末なので、そのツアーがどのような結果になったかは知る由もないのだが、どうか盛況と喝采のうちに終わっていてほしいと願っている。というのも2人とも、わたしが将来を大いに期待している指揮者たちだからだ。ひとりはウィーン放送交響楽団を指揮したベルトラン・ド・ビリーであり、もうひとりはフィンランド放送交響楽団と来日するサカリ・オラモである。

ふたりとも、純度と澄明度の高い、見通しのよい響きをもち、躍動感にみちたリズムを持っている。21世紀前半の主流となるだろう、俊敏な音楽性をそなえた指揮者たちなのだ。若手をなめてかかる傾向のつよい我が国での人気はまだ限られた範囲の中だけだが、今後はひたすらに増していく一方のはずである。

オラモの方は幸い、今月の「ユーロ・ライヴ・セレクション」にも登場するので、演奏会を聴き損ねた方たちにもその指揮ぶりを聴いていただける。バルトーク、シベリウス、ラヴェルなど、オラモが得意とする近代の作品群だから、きっとその実力を確かめることができるはずだ。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2007年02月/第41回 花も実もある女性たち

2007年02月/第41回 花も実もある女性たち

近年の欧米では、若手俊英の女性ヴァイオリニストの活躍が著しい。

ヒラリー・ハーンの登場は衝撃的だったし、一時の話題性に溺れてしまうことなく、その後も充実した活動を実演でも録音でも続けて、そのまま一流音楽家の列に加わってしまった。彼女を代表格に、ジャニーヌ・ヤンセン、ユリア・フィッシャー、バイバ・スクリデ、ニコラ・ベネデッティ、アラベラ・シュタインバッハーなどなど、さまざまなタイプのヴァイオリニストが毎月のように登場しては、音楽界を賑わしている。

どうかすると、CDは出るが演奏会ではその名前を聞かない「有名」ヴァイオリニストというのもいたりするのだが、先に名前を挙げた人たちは実演でも録音でも、花も実もある活動をしているのが重要だ。

今月の「ユーロ・ライヴ・セレクション」には、その中から2人が登場する。まずジャニーヌ・ヤンセンが10日にマスネやサン=サーンスの小品、さらに16日の放送ではモーツァルトのヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲を弾く。ヴィオラは彼女の「四季」のCDでも共演していたジュリアン・ラクリン。続いてユリア・フィッシャーが24日の放送で、ギラードとミュラー=ショットとの共演によるモーツァルト、ラヴェル、シューベルトなどのピアノ・トリオ。

二人とも優れた音楽家たちとの顔合わせで、プリマドンナ気取りではできない、息を合わせた共演を聴かせてくれるはずだ。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2007年01月/第40回 左手からのピアニスト

2007年01月/第40回 左手からのピアニスト

エレーヌ・グリモーというピアニストが最初のCD、ラフマニノフのピアノ曲集を録音したのは1985年7月、まだ15才のときだった。

このときすでにパリ音楽院のプリミエ・プリ(首席中の首席)を獲得して卒業していたというのだから、まさしく早熟のピアニストだった。だからこのデビュー盤も、単なる「神童」の記録というよりは、世界に向けて活動を開始したプロの音楽家としての第一歩として考えるべきなのだが、どうも発売当時の日本での受けとりかたは、そのような真摯なものではなかったように記憶している。

グリモーが長髪の「美少女」であったことが、この場合はよくなかったような気がする。約十年後のJクラシック・ブームや、また最近は欧米のメジャー・レーベルでも、「実力より容貌」的な美女が玉石混淆に登場してCD界を賑わしているけれど、その先駆けのような印象が、はじめの5年間ほどはつきまとっていたのである。

あるいは、契約していたのが日本のレーベルだったのも、やや安易な欧米志向の強い私たちの目を、いや耳を曇らせていたのかも知れない。しかしグリモーはその後も着実に、その高い知性によってキャリアを築いている。

そのピアノの第一の特徴は、左手の独創的で自在な動きにある。普通なら脇役になりかねない左手が、ときに主役になったりする。けっしてパワフルとはいえない彼女が大曲を見事に弾きこなすのも、この左手のリズムによるところが大きい。この人とノリントンのブラームス、どんな音楽が生まれるのか大いに楽しみである。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2006年12月/第39回 ハーディング30才

2006年12月/第39回 ハーディング30才

クラシック界のあちこちで、当たり前のようにハーディングの名前を見かけるようになった。

この秋にはマーラー・チェンバー・オーケストラと一緒に来日して演奏会を行なったし、レコード店に行くとかれが指揮した《コジ・ファン・トゥッテ》や《ドン・ジョヴァンニ》、《ねじの回転》などのDVDが、新譜として並んでいる。少し前はテレビで、去年のミラノ・スカラ座の《イドメネオ》をやっていた。

この《イドメネオ》は、ミラノ・スカラ座のシーズン開幕公演だった。歌劇場によって差はあるが、スカラ座では以前からシーズン開幕公演が非常に重要視される。それをこの歌劇場にデビューする指揮者が任されたのだから、立派なものである。

現時点の固定したポストはマーラー・チェンバー・オーケストラの音楽監督くらいで、あとはロンドン交響楽団の首席客演指揮者に、2007年からのスウェーデン放送交響楽団の音楽監督の座が決まっている程度だから、楽壇を驚倒させるようなビッグ・ポストをつかんでいるわけではない。でも、あと4、5年もすれば、大変なところにいるかもしれない。

指揮者というのは、意外に大器晩成とは限らない。出るべき人は運も味方につけて、早く世に出る。たとえばトスカニーニがスカラ座の音楽監督的な地位に就いたのは31才、フルトヴェングラーがベルリン・フィルの常任になったのは36才。ハーディングがかれらに比肩できる存在になるかどうかは、この先の数年間の未来が知っているはずだ。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2006年11月/第38回 アーノンクールの40年

2006年11月/第38回 アーノンクールの40年

今年秋のクラシックのコンサートで最大の話題は、アーノンクールがウィーン・フィルやウィーン・コンツェントゥス・ムジクスを率いて来日して、演奏会シリーズを行なうことである。

昨年、25年ぶりに日本を訪れたのに続いて、今年はその指揮による演奏会が開かれることになった。カラヤンが生きていたころには、「音楽の都」ウィーンに拠点を置きながら王道を行くことを拒否する異端者として、刺激的かつ挑発的な活動を続けていたアーノンクールも、ここ10年ほどはウィーン・フィルやそのニュー・イヤー・コンサート、さらにベルリン・フィルなどの演奏会も当然のように指揮するようになった。

もちろん、保守的伝統を持つそれらのオーケストラを指揮しても、つねに斬新な視点から作品とその演奏を見つめなおすアーノンクールの姿勢は変わっていない。ウィーン・フィルを指揮してスメタナの交響詩を指揮するときにも、ピリオド楽器の団体を指揮してモンテヴェルディの歌劇を指揮するときと同じく、古びた作品の時代の垢を洗い落とし、新鮮な色彩を甦えらせる手法がとられているのだ。

レコードの上でのその活動は、1960年代初めから数えて、すでに40年を越える長さに及んでいる。11月6日から11日と13日から18日までの日曜日を除く2週間、昼12時からお送りする「スペシャル・セレクション」では、若いときから現在に至るまで、アーノンクールの指揮をたっぷりとお聴きいただこうと思う。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2006年10月/第37回 アバドの集中

2006年10月/第37回 アバドの集中

オペラを、コンサートの場で演奏することは珍しくない。それも全曲ではなく、単独の幕を取り出すことも多い。

ワーグナーの作品でよくそうしたことが行なわれるのは、彼の巨大な歌劇や楽劇を、十全な形で上演するのが困難なためである。コンサート形式での一幕だけの抜粋上演なら、視覚的要素を捨て、人数をしぼることで限られた資材を集中できる。聴覚的要素、つまり音楽面に限定すれば、指揮者のコントロールが行き届きやすくなるという利点もある。

そうしたことから、《ワルキューレ》の第一幕や第三幕、《トリスタンとイゾルデ》の第二幕などは、よく取りあげられる。これらの幕は、ほとんどの音楽が長大なソロか二重唱だけでできているからだ。

だが、《ローエングリン》第二幕はどうだろう。登場人物はオペラ全幕と同じで、大合唱団も必要という点では、けっして向いていない。だから、一九八三年のエジンバラ音楽祭でアバドがこの幕だけを取りあげて演奏したのは、とても珍しい、異例のことだった。

その主目的は節約ではなく、集中にあったのだろう。幸福に満たされたはずの盃の中に、呪いの一滴が注がれる。そして猜疑心の波が生じ、やがて悲劇が渦まいていくさまを、ソロから大アンサンブルへの拡大の過程で、じっくりと描き出す。アバドは視覚的要素を聴衆の想像力にゆだねて、オラトリオのように音へ集中することで、そのドラマを築こうとしたのである。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2006年09月/第36回 ショスタコーヴィチの時代は来るか?

2006年09月/第36回 ショスタコーヴィチの時代は来るか?

1980年代に、マーラーの交響曲が実演でもCDでも大人気となったときがあった。

そのとき、チラホラとささやかれていたのが、「次はショスタコーヴィチだ」という言葉だった。

マーラーの次はショスタコーヴィチ・ブームが来る、ということである。マーラーの後の時代で、演奏会の中心的レパートリーである交響曲を15曲も書いて、たっぷりと楽しめるようにした大作曲家といえば、ショスタコーヴィチしかいないからだ(数だけでいえばミャスコフスキーとかホヴァネスとかブライアンとかもいるが、彼らはマイナーだ)。

しかし1990年代、ショスタコーヴィチの実演やCDは数を増やしたが、ブームとまではならなかった。代わりに来たのは意外にも、ブルックナーの大ブームだった。

そして、いまはそのブルックナー・ブームも終わって、時代は次にどこへ向うか、気配しか見えないところである。マーラーもリバイバルしつつあるけれど、新鮮味において落ちることはいうまでもない。

ショスタコーヴィチ・ブームは来るか。

数年前、わずか2500円前後で買える交響曲全集が大ヒットして、その音楽への親しみの度合いは大きく増している。それが次の段階へつながるか、どうか。

ともかく、生誕100年の今年に、あらためて彼の音楽をまとめて聴いてみよう。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2006年08月/第35回 帝王のレコード

2006年08月/第35回 帝王のレコード

帝王と呼ばれた男、ヘルベルト・フォン・カラヤン。

しかしかれは、ただの指揮者だった。どんなに豪壮華麗な響きをオーケストラから導き出そうと、それは瞬時に消えていく。永遠に残り、聴きつがれていくような名曲を書き上げる作曲家ではなく、ただの指揮者だった。それでも、カラヤンという名前とその存在は、没後17年を経た現在も色あせることなく、クラシック界を象徴するものとして、光り輝いている。

彼は、指揮者が永遠の名声を博すためにはどうすべきか、自らが不在となっても、この世にあまねく在るためにはどうすべきか、よく知っていた。

レコードである。かれはつねに最新の技術を用いて、永遠に残るレコードに、自らの芸術をとどめていった。SP、LP、CD、さらに映像ソフト。生前のカラヤンが知る由もなかったDVDやインターネットの時代にも、その演奏は記録となって残る。

そのレコードの中に、カラヤンは自らの何を、どのような姿を、とどめようとしたのか。いま、あらためて聴きなおしてみよう。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2006年07月/第34回 人にやさしいメトロポリタン歌劇場

2006年07月/第34回 人にやさしいメトロポリタン歌劇場

今月放送される、メトロポリタン歌劇場の盛大なガラ・コンサートは、ヴォルピー支配人の引退を記念したものである。

ヴォルピーは1964年から、42年間もこの歌劇場に関わってきたそうで、社会人としての人生のほぼすべてを、この歌劇場とともに過ごしたような人だ。ひんぱんな転職やヘッドハンティングが日常的なアメリカでは珍しい生き方で、日本でも最近は珍しくなりつつある終身雇用で頂点へ登りつめた、つとめ人のお手本みたいな存在だ。

そういう人物の引退を、老若の名歌手たちが大挙して舞台につどい、華やかに飾る。

これにはもちろん、完全民営の団体としてのメトロポリタン歌劇場のお家の事情もある。このような機会を華やかに盛り上げることで高額の寄付金を募り、経営の一助や基金の資金源とするのだ。往年の名物支配人ルドルフ・ビングの引退ガラ、開場百周年記念ガラ、レヴァイン二十五周年ガラなど、CDやDVDになったさまざまなガラも、すべてそのような性格をもっている。

そう思うと、一般庶民には遠い場所に思えるけれど、その遠さを憧れと夢に変え、輝く華やかさを維持してきたのが、この歌劇場なのだ。だからその遠さには、同時に温かさがある。それは、名歌手、指揮者、そして支配人を頂点とする裏方たちがこの歌劇場で数十年も活動し、先輩から後輩へと受け継いできた、その人々の温もりが生むのである。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2006年06月/第33回 ゲルギエフの《ボリス》初稿版

2006年06月/第33回 ゲルギエフの《ボリス》初稿版

サンクトペテルブルクのマリインスキー劇場を率いるゲルギエフは、ムソルグスキーの傑作オペラ《ボリス・ゴドゥノフ》の全曲を、1997年にCDで商業録音している。

2000年度の音楽之友社主催の「レコード・アカデミー賞」を受賞した名盤だが、この盤の特長は、その演奏の素晴らしさだけでなく、1869年版と1872年版という2つのヴァージョンを、ともに収録した点にあった。

大ざっぱに言えば、後者の1872年版というのが、私たちのよく知っている《ボリス》の版である。それに対して1869年版というのは、ムソルグスキーが最初に書き上げた版だが、劇場側から上演を拒否されて、お蔵入りしてしまったものだ。

拒否された理由の一つは、女声がほとんど出てこない男声ばかりの出演で、地味すぎるということだった。そこでムソルグスキーは華麗なポーランドの場面などを書き足し、公女マリーナの役を追加して1872年版とし、ようやく翌73年のサンクトペテルブルクでの初演にこぎつけた。

こうして 1869年版の初稿は忘れられてしまったのだが、近年は主役ボリスのドラマに凝縮されたこの版が、次第に関心を集めるようになっている。その復活の最大の功労者が、CDや各地での上演を指揮したゲルギエフその人なのである。2003年には日本でも上演されたこの初稿版を、2002年プロムスの演奏会形式公演で聴いてみよう。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2006年05月/第32回 《ジュノーム》の意味

2006年05月/第32回 《ジュノーム》の意味

BBC Concertで放送する曲には、ときに未知の現代曲が含まれている。

問題なのは、そうした曲のタイトルをどう日本語にするかである。「交響曲第1番」などなら苦労はないが、凝った標題だったりすると大変だ。ただ直訳すればいいというものではないからである。

二重の意味があったり、北欧の作曲家なのにわざわざドイツ語を使っていたり、単純でないものが多いので難しい。原語をただ機械的にカタカナ表記するのが最近の流行だが、それでいいのかという思いが残る。

この問題はいつの時代も変わらないようで、石井宏さんによると、昭和前半にある高名な評論家がモーツァルトの《ジュノーム》協奏曲を評して「ジュノームとはフランス語で『若い人』の意味で、その名のとおり若々しい音楽です」と書いたそうだ。

しかしこの曲の場合の「ジュノーム」は、ある女性ピアニストの姓にちなんでいる。つまり人名だから訳してはいけないのである。それをわざわざ訳して解説してしまい、後世に失笑を買うことになったわけだ。

とても人ごととは思えない「怪談」だが、今回の《ジュノーム》協奏曲にかぎっては、「若い人」と訳しても間違いでないかも知れない。1970年生れのアンスネスに67年生れのギルバート、オーケストラも若手中心。

特にアンスネスの瑞々しい感性は、まさに「ジュノーム」ならではの音楽である。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2006年04月/第31回 スペシャリストの枠を超えて

2006年04月/第31回 スペシャリストの枠を超えて

サー・チャールズ・マッケラスという名前を知ったのは、1970年代後半にデッカが次々と録音発売した、ヤナーチェクのオペラ・シリーズの指揮者としてのことである。

チェコ、オーストリアの名歌手たちをあつめ、オーケストラにウィーン・フィルを起用したこのシリーズは、優れたオペラ作曲家としてのヤナーチェクの存在を、国際的に知らしめるものだった。しかし同時に、そのシリーズの柱となっている指揮者がアメリカ生れのオーストラリア人で、東欧の血を引いているわけではないと知ったときには、不思議な思いをした。偏狭な本場主義を信奉しているわけではないが、演奏がいいだけにむしろ、何か落ちつかない気分だった。

それから四半世紀をへた今、1925年生れで80歳を過ぎたマッケラスは、オーストラリア人とか、ヤナーチェクのスペシャリストといった枠を超えた、一人の優れた指揮者として世に隠れもない存在となっている。銘木だけで建てた家を想わせる、華美ではないが艶やかさをもった響きと、ひきしまって無駄のない、厳しい構築感。

その彼がいま意欲を燃やしているのは、ドイツ・オーストリアの古典派音楽、とくにモーツァルトとシューベルトである。今回のBBC Concertでは、その二人の作品が聴ける。ブレンデルとのピアノ協奏曲は、セッション録音で全集が進行中だが、これは同時期のライヴなので、聴き較べも楽しみである。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2006年02月②/第30回 「明けの明星」の人

2006年02月②/第30回 「明けの明星」の人

2月19日のBBC Concertでは、フランツ・ウェルザー=メスト指揮のロンドン・フィルハーモニックによる、1993年プロムスの演奏会を放送する。

現在クリーヴランド管弦楽団の音楽監督をつとめるウェルザー=メストは、1992年から96年までロンドン・フィルの音楽監督だった。この演奏会はちょうどその時期のもので、偶然にもメスト33歳の誕生日にもあたっている。

私がこの指揮者の演奏を初めて聴いたのは、92年に東芝EMIから発売された、ロンドン・フィルとのブルックナーの交響曲第7番(91年プロムスでのライヴ)だった。ウェルザー=メストはその3年ほど前からEMIに録音を始めていたが、このブルックナーはライヴ録音だったので、興味がわいたのだった。

一聴して嬉しかったのは、そのリズムに弾力があっで、音楽に呼吸感があったことである。そうした要素は1970年以降のクラシックの録音には、めっきり耳にできなかったものだった。もうクラシックは、自分の好みとは正反対の方向に進みつつあるのだとあきらめかけていた、そんな時期に1960年生れのウェルザー=メストは颯爽と登場し、音楽に弾力を与えてくれたのだ。

ひょっとしたら、音楽はふたたび甦えりつつあるのかも知れない――そのときは正直な話、そこまでムシのいい予想はできなかったけれど、それから15年近くたった今、音楽は全体の傾向としてどんどん俊敏に、快活になってきている。嬉しい方向へと予想は外れたのだ。

ウェルザー=メストは俊敏なリズム感が復活する、その先駆けとして私たちの前に現れた指揮者だった。喜びをかみしめつつ、「夜明け」の頃の演奏会を聴いてみたい。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2006年02月①/第29回 アバドのライフワーク

2006年02月①/第29回 アバドのライフワーク

2月前半のBBC Concertでは、アバド指揮のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団による、マーラーの交響曲を2曲ご紹介する。

すでによく知られていることだが、アバドはマーラーの交響曲の録音に、ひとかたならぬ情熱を注いできた。今回お送りする第4番と第9番の場合、1回目の商業録音はそれぞれ1977年と87年に、ともにウィーン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮して行なっている。

その後、ベルリン・フィルの芸術監督への就任を翌年に控えた1989年からは、このオーケストラによるマーラー作品の録音プロジェクトを開始した。これは監督辞任後の現在も継続中で、第9番が1999年に、そして第4番は昨2005年に録音されて、発売されたばかりである。

さらにこれらのレコード用録音とは別に、映像ソフトでもマーラーの録音録画を開始していて、第9番が2004年のグスタフ・マーラー・ユーゲント管弦楽団(アバドが手塩にかけて育ててきた団体)とのライヴ演奏がDVDになっている。第4番はまだだが、いずれこのオーケストラか、おそらくルツェルン祝祭管弦楽団との演奏が商品化されるに違いない。

アバドによる最初のマーラーの商業録音は1976年の《復活》だから、今年はちょうどそれから30年目ということになる。この間、90年代にはブルックナーの方がマーラーよりも人気を博してもいたが、アバドは目移りせずに、ライフワークのようにマーラーを指揮し続けてきた(ベルリン・フィルのブルックナー演奏は、ヴァントに任せてしまったようだった)。

今回お送りするのは1991年と94年、CD化されたベルリン・フィルとの録音よりも以前の、プロムスでの演奏である。若く熱い5000人の聴衆に囲まれての、ライヴ録音だ。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2006年01月②/第28回 「問題音源!?」ショルティ

2006年01月②/第28回 「問題音源!?」ショルティ

1月22日のBBC Concertでは、ショルティ指揮ロンドン交響楽団による、1968年のコンサートをご紹介する。

1961 年にコヴェント・ガーデンの王室歌劇場の音楽監督となって以降、イギリスとは縁の深かったショルティだけに、さまざまなオーケストラとのライヴ録音が bbcから放送されたのではないかと思う。しかし、現時点でbbcのアーカイヴズが提供しているのは、1963年のワーグナー・コンサート(こちらも以前 BBC Concertで放送した)と、今回の1968年のコンサートとの2種しかない。

大物指揮者だけに権利関係などの問題があるのかも知れず、残念だがこれは今後の進展を待つほかない。というわけで、貴重なアイテムとなった今回のコンサートなのだけれど、実はこれにも2つ問題があった。

ひとつは、後半の《英雄》交響曲のオリジナル音源が行方不明で、LPに転写した33回転盤(トランスクリプション・ディスクという)からの音源しかないこと。もうひとつは、前半の2曲め、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番が、BBCレジェンズですでにCD化されていることである。

難しい問題だが、状態を確認するために音源を取り寄せて聴いてみた結果、放送することを決めた。まず転写盤からの音源にはLP特有のチリチリ・ノイズがあるし、音質もやや甘いが、音源の貴重さをかんがみれば許容範囲にあると判断した。

もうひとつの、すでにCDがあるという問題も、聴き比べてみて解決した。オリジナル音源の生々しさと明快さは、CDをはるかに上回っている。これなら、あえて放送する意義も充分にある。コピー容易なデジタル時代になっても、やはりオリジナルは、オリジナルならではの存在価値を持っているのだ。

みなさんはどう判断されるか。どうぞお楽しみに。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2006年01月①/第27回 「よき後継者」テミルカーノフ

2006年01月①/第27回 「よき後継者」テミルカーノフ

いきなり宣伝めいて恐縮だけれども、半年ほど前に『名指揮者列伝』という本を上梓させていただいた。月刊誌のシリーズ掲載をまとめたものである。そこで、一人ずつ書いていたときには気がつかなかったのだが、本にまとめる段になって、初めて気がついたことがあった。

オーマンディ、バルビローリ、ベイヌムの3人がほぼ同年代(前2人が1899年、ベイヌムが翌1900年)だったことである。この3人、それぞれフィラデルフィア、ニューヨーク、アムステルダムのオーケストラの指揮者を務めていたことがあるのだが、いずれも非常に個性の強い前任者(ストコフスキー、トスカニーニ、メンゲルベルク)の跡を襲うという、困難な役目を負わされていたのだ。

華やかなスター指揮者が嵐のように去って、いわばその「後始末」をするというのは、苦労ばかりで報いられることの少ない仕事である。その難事を引き受けた3人がそろって19世紀末年の生れということに、何か不思議な因縁を感じたのだった。

さて、最近は指揮者とオーケストラの関係が何十年も続く機会が減ったので、こうした苦労を背負う指揮者も少なくなった。その中でユーリ・テミルカーノフは、数少ない例外の一人である。彼が1988年に芸術監督に就任したレニングラード・フィルは、その直前までムラヴィンスキーが、半世紀の長きにわたって君臨していたオーケストラだったのだ。

引き継いでから数年後にソ連が解体、市名の変更に伴ってオーケストラもサンクトペテルブルク・フィルと名を変えた。周囲の状況も激変した。その中でテミルカーノフは、この名門に新しい血を流し込み、すでに15年以上も指揮を続けている。

今回のBBC Concertでは、1991年と2004年の二つのライヴを聴き比べて、両者の関係の「深化」のほどを確かめてみたい。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2005年12月②/第26回 「若すぎた男」キーシン

2005年12月②/第26回 「若すぎた男」キーシン

来年のトリノ五輪で、スケートの浅田真央が年齢制限のために出られないことが話題になっている。生まれたのが三か月だけ遅く、まだ若すぎるということだそうだ。

今から20年前、1985年のショパン・コンクールの頃に、似たような話を聞いたのを思い出した。そのときはソ連(当時)のスタニスラフ・ブーニンが優勝して、日本で一大ブーニン・ブーム――ちょうどヨン様ブームみたいな――が巻き起こり、その初来日は社会的事件といって過言でない大騒動になった。

当時私は、ブーニンを招いた音楽事務所でバイトしていた。連日灰神楽のたつような騒ぎだったが、その陰で、「じつは、ブーニンより凄い才能を持つ少年がモスクワにいる。年齢制限で出られなかったそうだ」という噂が、早くから事務所内に流れていた。それが、この年15歳のキーシンである。

翌年、故郷のモスクワで行なわれたチャイコフスキー・コンクールへも、彼は年齢制限のために参加できなかった。にもかかわらず、そのオープニング・セレモニーで演奏する機会を与えられたのは、「真の勝者は誰か」を示しておきたいと、彼の周囲の人々が望んだ結果だったのだろうか。

そして、それから4年後の1990年は、5年に一度のショパン・コンクールと、4年に一度のチャイコフスキー・コンクールが同じ年に開催される年だった。19 歳になるキーシンにとって、願ってもない巡り合わせのはずだが、彼はどちらにも参加しなかった。すでに諸外国にその名を轟かせ、カラヤンとも共演した経験を持つ人気ピアニストにとって、いまさらのコンクール優勝など、無用のお飾りになっていたのだ。

近年はアンスネスのように、大コンクールをあえて経由せずに世に出る、優秀なピアニストが増えている。「若すぎた男」キーシンは、そうした人々の嚆矢となったのである。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2005年12月①/第25回 偽作が化けて名作に

2005年12月①/第25回 偽作が化けて名作に

偽作とは、誰か別人が作ったのに、偽りの作者(多くは有名人)の名前が表記されている作品のことである。絵画や彫刻など美術品の世界には無数の偽作と贋作があふれていて、真贋の目利きこそが「専門家」の最大の仕事となっている。

それに比べれば、音楽作品の場合は多くない。偽作と認定されているとか、その可能性が高いとかいうのはモーツァルトの世代くらいまでで、それ以降の作曲家の作品で、真贋を疑われているものはまずない。音楽作品というのが絵画や彫刻のような一品物ではなく、写したり印刷したりすることが容易にできる楽譜という形で大量に流通するものなので、専門家の目に触れないまま素人を騙してしまうことが難しいからだろう(作品そのものではなく、その自筆譜のような一品物なら、贋作はきっとたくさんあるに違いない)。

ところがロマン派以降の音楽の世界では、知名度の高い音楽家が自作を他人の作品と偽って発表し、好評を得てしまったというケースがある。有名なのはヴァイオリニストのクライスラーの事件で、擬古典風の自作を「イタリアの修道院に秘蔵されていた過去の作品」として、長いこと演奏会で演奏していた。

今回の「BBC Concert」でお送りする《キリストの幼時》も、もとはクライスラーの場合と同様にベルリオーズが「偽作」した曲である。フランス楽壇の形式主義と権威主義に悩まされ、作品を正当に評価してもらえなかった彼は、自作の合唱曲を17世紀後半のパリの宮廷音楽家の作品と偽って演奏し、見事批評家たちを騙して、からかってみせたのである。

この結果に気をよくしたベルリオーズは、その「偽作」を曲中に含むオラトリオを完成し、今度は自らの作品として初演した。この曲の清冽で静謐な美しい響きは、皮肉な冗談から生まれたものだったのだ。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2005年11月③/第24回 「マーラの10年」が煌めいて

2005年11月③/第24回 「マーラの10年」が煌めいて

1990年代のオーケストラ界が「ブルックナーの10年」だったとするなら、80年代はまさしく「マーラーの10年」だった。

猫も杓子もマーラーの長大かつ大編成の交響曲を演奏し、録音していたのである。とくに、LPよりも長時間収録が可能なCDが普及し、買い換え需要でレコード業界が潤い、バブル景気で演奏会のスポンサーも簡単に見つかった80年代後半のマーラー・ブームは、本当に凄いものだった。

何人もの指揮者が全集の完成を目指してレコーディングし、外来のオーケストラもこぞってマーラーを演奏した。

その総仕上げ、頂点ともいうべき事件は、1990年11月の2週間に集中して行なわれたシノーポリ&フィルハーモニア管弦楽団と、同じ月からの1年間で断続的に行なわれた、ベルティーニ&ケルン放送交響楽団とによる、2つのマーラー全曲チクルスだった。外来のオーケストラがこんな手間と金をかけてもおつりが来るくらい、当時のマーラー熱は凄かったのである。

シノーポリとベルティーニ、それに(日本での実演の回数は少なかったが)テンシュテットを加えた3人が、この「マーラーの10年」を象徴する指揮者たちだった。

言ってしまえば、彼らはマーラーを演奏するために指揮者になった人たちであり、そのことを自らの芸術的使命とし、またそうすることを、周囲から望まれた音楽家だった(ちょうど、「ブルックナーの10年」におけるヴァントのように)。

彼らは「マーラーの10年」において、水を得た魚のように躍動し、輝いた。そしてその後は、ただ衰えゆくだけの光を虚しく追うがごとき歳月を生きて、死んでいった。その栄光はひたすらに「マーラーの10年」の日々にのみあった。 1987年、「マーラーの10年」にシノーポリが指揮する、交響曲第6番《悲劇的》。過ぎし日の煌きを、そこに聴こう。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2005年11月②/第23回 「待ち男」シャイー

2005年11月②/第23回 「待ち男」シャイー

リッカルド・シャイー、52歳。

ムーティがミラノ・スカラ座の音楽監督を辞任したとき、いよいよシャイーが迎えられるのではないかという推測がされたが、当面スカラ座は音楽監督、つまり主導的な指揮者をおかない体制でやっていくことになったらしい。 スカラ座にムーティが君臨していた今世紀の初め、シャイーの姿勢には、何か半世紀前のカラヤンを想わせるものがあった。つまり、1950年代のカラヤンがその「最終目標」であるウィーン国立歌劇場に到達する直前、ミラノ・スカラ座でドイツ・オペラを指揮して経験を重ねつつ、ウィーン交響楽団をウィーンにおける「橋頭堡」として、ウィーン国立歌劇場を牽制していたことがある。同じようにシャイーは、アムステルダムのコンセルトヘボウのシェフとしてオペラなどを指揮しつつ、やはりミラノにジュゼッペ・ヴェルディ交響楽団という「橋頭堡」を持っていて、ミラノの聴衆にその存在を顕示していた。

歌劇場にもう興味はない、とシャイーは何かのインタヴューで口にしていたが、スカラ座だけは特別なのではないか、スカラ座以外の歌劇場にもう興味はない、という意味なのではないか、とその真意を推測する向きがある。 とりあえず、今回シャイーがスカラ座に行くことはなかった。だが、未来はまだわからない。シャイーは心中秘かに、時節の到来を待っているのではないか。

「待ちの男」シャイー。その姿勢は、1988年にアムステルダムのロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の指揮者になったときから、すでに始まっていたように思える。もちろん、今いる場所でベストを尽くさなければ、輝かしい明日は来ない。シャイーのコンセルトヘボウ時代は、まさにそうした研鑽の日々だった。そのころの彼をふり返ってみよう。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2005年11月①/第22回 「音楽の母」って?

2005年11月①/第22回 「音楽の母」って?

むかし、「音楽」の授業が大嫌いだった。

ハーモニカもリコーダーも不得手な私にとって、小学校と中学校の「音楽」の時間は、すべての学校生活の中でいちばん憂鬱な部分だった。高校に入ると多少気楽になり、さらに3年になると受験体制なのか、ついに「音楽」がなくなった。

私がクラシックを猛然と聴き出したのは、その高3のときからである。やらされる、聴かされる「音楽」がなくなって初めて、自由意志で聴きたい、と思ったのだ。気がつけば、クラシックに関連する仕事で生活しているのだから、不思議なものだ。

さて、そんな憂鬱な「音楽」の時間、テスト用に暗記させられた教科書には、古今の大作曲家が年表式に並べられ、それぞれに称号みたいなものがつけられていた。ベートーヴェンは「楽聖」、大バッハは「音楽の父」といった具合である。

その中で異様だったのが、ヘンデルの「音楽の母」だった。長いカツラをかぶっているけれど、女性ではないヘンデルがなぜ「母」なのか。単純にバッハと対にするためにつけられたもので、深い意味などないのだろう。バッハを「音楽の父」として、それ以前のイタリア・フランスのバロック音楽の優れた作曲家たちを無視していることは、以前のドイツ絶対主義的な歴史観によるものだ。そしてヘンデルが並べられたのは、彼が一応ドイツ生れだったから――音楽家人生の大半はイギリスにいたのだが――というだけのことに違いない。

《メサイア》以外には、そんないい加減な印象だったヘンデル。ところが近年、そのオペラやオラトリオへの関心と人気が、日本でも急速に高まってきた。そこで11月6日のBBC Concertでは、現在ミュンヘンやザルツブルクで活躍中のイギリス人ボルトンの指揮で、ヘンデルのオラトリオ《復活》をお送りする。ベテラン、カークビーの存在も魅力的だ。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2005年10月②/第21回 BBCの4番打者

2005年10月②/第21回 BBCの4番打者

BBC Concertで取りあげるプログラムは、2、3か月分をまとめてBBCのアーカイブズに発注して、送ってもらっている。

できるだけ、それまで取りあげていない音楽家や曲目を選びたいが、知名度のないものばかり並べるわけにもいかない。アーカイブズにはたくさんの番組が保存されているけれども、そのすべてが日本の聴取者の嗜好に合うわけではないのだ。バランスを適度にとる必要があるのだが、当然のことながら発注の段階では演奏の出来自体がどうなのか見当がつかないから、多少の「賭け」を交えて数か月の予定を立てることになる。

しかしここで助かるのは、BBCのアーカイブズに「4番打者」がいることだ。

サー・サイモン・ラトルである。

彼が登場するプログラムは、退屈ということがない。そこには何かしら刺激と啓発がある。ほとんどの場合、2時間をたっぷり楽しませてくれる。そして、これが重要なことなのだが、彼が出演した番組は数多い。だから、何度も登場してもらえる。

数か月間の予定の中に「華」が欲しいとき、あるいは「賭け」が続く中で確実な結果の期待できる番組が欲しいとき、私はいつも彼に頼る。すると彼は,必ずこちらの無責任な期待に応えて、目の覚めるようなホームランを放ったり、鋭いライナーで野手の間を抜けるタイムリーを打ったりしてくれる。

まさに4番打者、本物のクリーン・アップ。それが私にとってのラトルなのだ。

10 月後半のBBC Concertは昨年のプロムスから、彼とベルリン・フィルの演奏会(2日続きで行なわれたもの)を2週続きでお送りする。芸術監督就任から2年を経て、彼の新しい「楽器」ベルリン・フィルがいよいよその圧倒的な力量を発揮し始めたことが、これらのライヴで確認できる。お楽しみに。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2005年10月①/第20回 ピリオド楽器のワーグナー

2005年10月①/第20回 ピリオド楽器のワーグナー

10月のBBC Concertは、ラトル強化月間(?)。11月にベルリン・フィルと来日するサー・サイモン・ラトルのライヴ録音を、4週間にわたってお送りする。

4週のうち、前半はイギリスのバーミンガム市交響楽団とオーケストラ・オブ・ジ・エイジ・オブ・エンライトゥンメント、後半はベルリン・フィルという構成になっている。

オーケストラ・オブ・ジ・エイジ・オブ・エンライトゥンメントというのは、いうまでもなくピリオド楽器の団体で、ノリントンの指揮で録音したcdなどで知られている。面白いことにラトルがこの団体を指揮する機会は、演奏会ではなくオペラ(セミ・ステージ形式の上演も含めて)に限られているようだ。モーツァルトの《コジ・ファン・トゥッテ》はcd化されているし、《フィガロの結婚》も以前に当番組で放送した。

モーツァルトの作品をピリオド楽器で演奏するのは、現代ではむしろ当然のこととなっているから、それでラトルがモーツァルトのオペラのためにこの団体を起用したのだろうとは、容易に想像がつく。ところが今回の放送で取り上げられるのは、ワーグナーなのである。ベートーヴェン以降の音楽では基本的に現代楽器のオーケストラを使っているラトルが、ワーグナーでなぜピリオド楽器なのだろう。

ラトルはワーグナーでも《トリスタンとイゾルデ》や《パルジファル》のような 1850年代末以降の楽劇では、現代楽器のオーケストラ(ロッテルダム・フィルなど)を指揮して上演している。しかし今回の《ラインの黄金》は1853年から翌年に作曲されたもので、書法的にはまだ極端に複雑な音楽ではない。その明快な響きを活かすにはピリオド楽器こそふさわしい、とラトルは考えたのではないだろうか。

さて、その成果は如何。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2005年09月②/第19回 太平洋沿岸のオランダ人

2005年09月②/第19回 太平洋沿岸のオランダ人

9月後半のBBC Concertでは、2週にわたってエド・デ・ワールト指揮の演奏会を放送する。

エド・デ・ワールト、1941年アムステルダム生まれ、64歳。近頃のこの人の周囲には、「巨匠の予感」が漂いはじめている。

その経歴はとても華やかなものとはいえない。母国第一のオーケストラ、アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団では、団員としてオーボエを吹いたことはあるが、指揮者としてポストを得たことはない。

ロッテルダム・フィル、ネーデルランド・オペラ、オランダ放送フィルなど、母国ではつねに「二番目」の団体を指揮して、地道に実績を残してきた。 1990年代前半にオランダ放送フィルと録音したマーラーの交響曲全集は、「今のコンセルトヘボウよりもよほど往年のコンセルトヘボウに近い」などと讃えられた、絹のように美しい響きで一部に熱心なファンを獲得したが、あくまでも局地的なもので、大評判というわけではなかった。

並行して指揮してきた他国のオーケストラも、サンフランシスコ交響楽団、ミネソタ管弦楽団、シドニー交響楽団、そして現在音楽監督をつとめる香港フィルと、やはり派手ではない。

しかしそのケレン味のない、温暖な気候を想わせる、のびやかな響きの音楽は、徐々にファンを増やしはじめている。わが国でもPMFや読売日本交響楽団の指揮者としておなじみになりつつあり、11月にはこのオーケストラを指揮して、二期会の《さまよえるオランダ人》を上演することになっている。

かつて列強に伍して、七つの海で覇を競った国、オランダ。その国に生まれたこの指揮者は、サンフランシスコ、シドニー、香港と、不思議に太平洋沿岸と関係が深い。ということは、あるいはこれからは日本とも縁が強まるかも知れない。いや、どうもそうなる気がしてならないのだが…。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2005年09月①/第18回 若き日のムーティ

2005年09月①/第18回 若き日のムーティ

リッカルド・ムーティが足かけ19年間も務めたミラノ・スカラ座の音楽監督を辞任したのは、今年の2月のことだ。

就任時45歳だった彼も、今年で64歳になる。色々と無念の思いもあるだろうが、陰謀渦まく歌劇場という伏魔殿に、20年近くも君臨できたことの方が、オペラの歴史の中ではむしろ奇跡に近い(メトロポリタン歌劇場で32年間も君臨するレヴァインは、例外中の例外というべきである)。

ムーティの次の活動がどのようなものになるのか、まだはっきりしないが、不断の緊張から久しぶりに解放されたのだから、しばらくは気楽にやってほしいものだと思う。小澤征爾に声をかけられて東京の「オペラの森」に参加したり、ウィーン・フィルの日本公演に帯同したりなど、日本との関係もさらに強まるかもしれない。

正直いって、ここ10年ほどのムーティの音楽にはあまりに遊びがなく、きつすぎて聴き疲れがした。ミラノ・スカラ座の舞台は緊張感に満ちていなければならないと、ムーティ自身が自分を追いこんでいるような印象があった。スカラ座へ行く前、1970年代にフィレンツェを拠点に指揮していたときの方が、彼の指揮するオペラには自然な活力と熱気が感じられた。

忘れてしまいがちだが、ムーティは生まれも育ちも南国ナポリなのである。しかし19歳でミラノのヴェルディ音楽院に入学して以後は、彼の音楽活動から故郷ナポリは抜け落ち、北イタリアがその舞台となってきた。特にミラノ・スカラ座は、彼の南方性を奪い、北イタリア生まれの人間以上に厳格であることを、彼に求めたように思えてならない。9月4日と11日のBBC Concertでは、スカラ座へ行く前の、1978年と80年のムーティの演奏をお送りする。現在のムーティが取り戻すべき「熱血」が、そこにあるように思う。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2005年08月②/第17回 301年目のビーバー

2005年08月②/第17回 301年目のビーバー

特に人気が高く、名のあるバロック・ヴァイオリニストたちがこぞって録音しつつあるのが、「ロザリオのソナタ」と通称される、聖母マリアの生涯を描いた連作ヴァイオリン・ソナタ集だ。中でも、無伴奏ヴァイオリンのために書かれた第16番のパッサカリアは、バッハのシャコンヌの先駆けとなる大曲として注目されている。

しかしそれだけでなく、教会音楽の分野でも再評価の気運が高まっているのだ。8月 21日のBBC Concertで放送する「キリストの復活のためのミサ」も、2000年に校訂譜が出版されて300年ぶりに甦った作品だが、輸入盤CDが2種たて続けに発売を予定されるなど、いま話題の作品である。

ここで指揮にあたるアンドルー・マンゼは、バロック・ヴァイオリンの名手として知られる。ビーバーもヴァイオリンを得意としたから、その作品の演奏家としてはうってつけの存在ともいえるだろう。当時の雰囲気を再現するべくビーバーの別の作品を挿入して、それに合わせて合唱団を出入りさせるなど、演出も凝っていて楽しい。4か月後にセッション録音された同作品のcd(ハルモニア・ムンディ)も間もなく発売される予定なので、聴き比べが楽しみである。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2005年08月①/第16回 生と死の束の間に

2005年08月①/第16回 生と死の束の間に

ベンジャミン・ブリテンという人の性格には、多分にアマノジャクなところがあった。

若くしてイギリスを代表する作曲家として認められた彼には、何か国家的な祝い事があるたびに、それを記念するような作品を作曲してほしいという依頼がきた。

それに対してブリテンは、慶事に冷水を浴びせるような作品を書き上げた。たとえば大日本帝国の建国2600年記念にはシンフォニア・ダ・レクイエム、すなわち鎮魂交響曲を書いて「祝賀にレクイエムとは何事か」と演奏を拒否された。また女王エリザベス2世が戴冠した1953年には、年老いたエリザベス1世の心の不毛と荒廃を描いた歌劇《グローリアーナ》を記念公演用に作曲し、客席の着飾った名士貴顕たちを当惑させた。

だから、1940年にドイツ軍の爆撃で破壊されたコヴェントリー大聖堂が22年後に再建された際、その再建記念の音楽をブリテンが引き受けたことには、多くの人が不安に感じた。

彼らの期待を裏切らず(?)、ブリテンが書いたのはまたしてもレクイエム(祝賀の機会なのに)であり、しかもラテン語の典礼文に、第1次世界大戦で出征中に戦死した詩人の詩を挿入し、さらに初演時の歌手には破壊の当事国であるドイツのバリトンが含められていたから、初演の前から激しい非難の声がブリテンに向けられることになった。

だが、そうして誕生した音楽は戦争のもたらす惨禍と人間性の破壊を訴える傑作として、単なる機会音楽の域を超えた高い評価を受け、その後も演奏され続けることになった。

有限の人間にとって、生と死は表裏一体。死あるがゆえに生は輝き、生あるがゆえに死は重い。慶事から弔事への束の間を、人は生きる。生にあって死を忘れず、死にあって生を、慶事には弔事を。ゆえに今こそ、戦争レクイエム。

山崎浩太郎(やまざきこうたろう)

1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。

山崎浩太郎のはんぶるオンライン

2005年07月③/第15回 ワーグナー馬鹿一代

2005年07月③/第15回 ワーグナー馬鹿一代

イギリス人のくせに、ワーグナーの楽劇を指揮することしか眼中になく、それ以外の音楽にはほとんど目もくれなかった。

時は20世紀なかば、イギリスがオペラの大輸入国で、首都ロンドンのコヴェント・ガーデン歌劇場さえ、やっと自前のカンパニー(歌劇団)を常設したばかりの頃である。

ワーグナーのファンはイギリスにもけっして少なくなかったが、上演のさいには、ドイツから大指揮者を招いて指揮してもらうのが当然だった。コヴェント・ガーデンの指揮者陣に加えてもらっていたその男が、どれほど切歯扼腕しても、ワーグナーを指揮する機会は与えられなかった。

好きでもないイタリア・オペラばかり指揮させられた男は、投げやりになった。気難しい上に、独学の指揮はひどくわかりにくかったから、やがて男は指揮棒を取りあげられた。コヴェント・ガーデンの最上階、掃除係と共同の一部屋に押し込められ、歌手のコーチだけがその唯一の仕事となった。