124ch THE AUDIOにて放送中! (月~金)6:00~9:00、11:00~13:00、15:00~19:00、 (土・日)6:00~9:00

| No. | ▼画像をクリック(CDを購入できます) | アルバム | 演奏者 ( CD番号 ) | コメント |

| 1 |   | ベルリオーズ : 幻想交響曲 & レリオ | リッカルド・ムーティ

( KKC5497 ) | 2010年のライブ盤。演奏会場にあった現代的なオーケストラの底力とエネルギーが横溢。音場空間は広く深く、それぞれのパートの実在感も高いが中でもグランカッサの分厚い鳴り方に特徴あり。低域のレンジの広い再生環境であるほどに臨場感が高まってくる。 |

| 2 |   | ぬんこむ Nun komm, der Heiden Heiland | 塚谷水無子

( PCD-1507 ) | 賛美歌「ヌン・コム、ハイデン・ハイランド(いざ来ませ、異邦人の救い主)」 の旋律による16人の作曲家の作品を時系列で収めたアルバム。オランダのふたつのパイプオルガン、ハーガービア・オルガンとミューラー・オルガンの深い音による500年かけて作られた変奏曲を聴く趣がある。実音とホールトーンのバランスが最高。 |

| 3 |   | ラモー:輝きの音(オペラ=バレからの舞曲) | テオドール・クルレンツィス

( SICC30238 ) | 話題の指揮者による個性的な解釈の演奏。ロシアのセルゲイ・ディアギレフ博物館という、横方向に広い空間での収録。それぞれの楽器の音(演奏)の実体感が強く、たとえばヴァイオリンのボウイングの異常な勢いや、飛ばし弓などの描写の克明さが凄い。個性的で彫り深い録音だ。 |

| 4 |   | J.S.バッハ:ヴァイオリン協奏曲集 | イブラギモヴァ

( PCDA68068 ) | 繊細で緻密な演奏のアルカンジェロと、細身で瀟洒な響きながら高い存在感のイブラギモヴァのソロヴァイオリン。この両者のやっているディテールが克明に伝わってくる。マスタリングレベルも低めに抑えられた純度の高い録音。 |

| 5 |   | ラヴェル:ピアノ協奏曲、左手のためのピアノ協奏曲 フォーレ:バラード | ユジャ・ワン

( UCCG1715 ) | 編成や曲調に応じて「ト長調」と「左手の~」では音場感を意図的に変えて録音している。「ト長調」ではソロピアノをトリミング。「左手の~」ためのでは、ソロピアノとオーケストラはより対等な関係。特に「左手の~」でのユジャ・ワンの変幻自在なピアノに幻惑される。 |

| 6 |   | ヴェルディ:アイーダ第2幕、パッパーノ指揮サンタ・チェチーリア国立アカデミー管 | アントニオ・パッパーノ

( WPCS-13257/9 ) | このオーケストラの本拠地でのセッション録音。マルチマイクを使った緻密な音で場面や歌によって極端にオンマイクやオフマイクを使い分けている。パッパーノによる執念さえ感じさせるレコーディングで、個人的には2015年の最優秀録音盤。 |

| 7 |   | ラフマニノフ:変奏曲集 | ダニール・トリフォノフ

( UCCG1713 ) | グラモフォンの4Dレコーディングらしくそれぞれの楽器がトリミングされたよく鳴る録音。マルチマイクでタイムアライメントを取っている。音の色彩感が素晴らしく、グランカッサの底力も凄いものがある。気鋭の指揮者、ピアノソロによる演奏もいい。 |

| 8 |   | クールラント・サウンド | アトヴァルス・ラクスティーガラ

( ODRCD319 ) | ラトヴィアの現代音楽の作曲家たちの作品集。近目のステレオワンポイントマイクを基本に、トリミングしたい楽器に専用のマイクを使っているようだ。知られていない音楽を録音してわかりやすく聴かせるという意図を感じる優秀録音。マスタリングレベルも高めに設定している。 |

| 9 |   | ベートーヴェン:交響曲第2番&第8番 | 小澤征爾

( UCCD-1421 ) | 定期演奏会のライヴ収録。演奏自体、生命力の強いものだが、スピーカーからの音離れよく、臨場感が高い。音の密度がとても高く、中低域の厚い鳴り方と軽やかな響きの飛び方が両立。演奏に内在している奔放なエネルギーや音楽の推進力を感じさせてくれる。 |

| 10 |   | シベリウス:交響曲全集 | ピエタリ・インキネン

( NYCC-27286-9 ) | 4番と5番はサントリーホールでの録音で、オーケストラ自体の出しているシベリウスらしい怜悧で透明感の高い音と、伸びやかで芳醇なホールの持っている音響の調和が美しい。 |

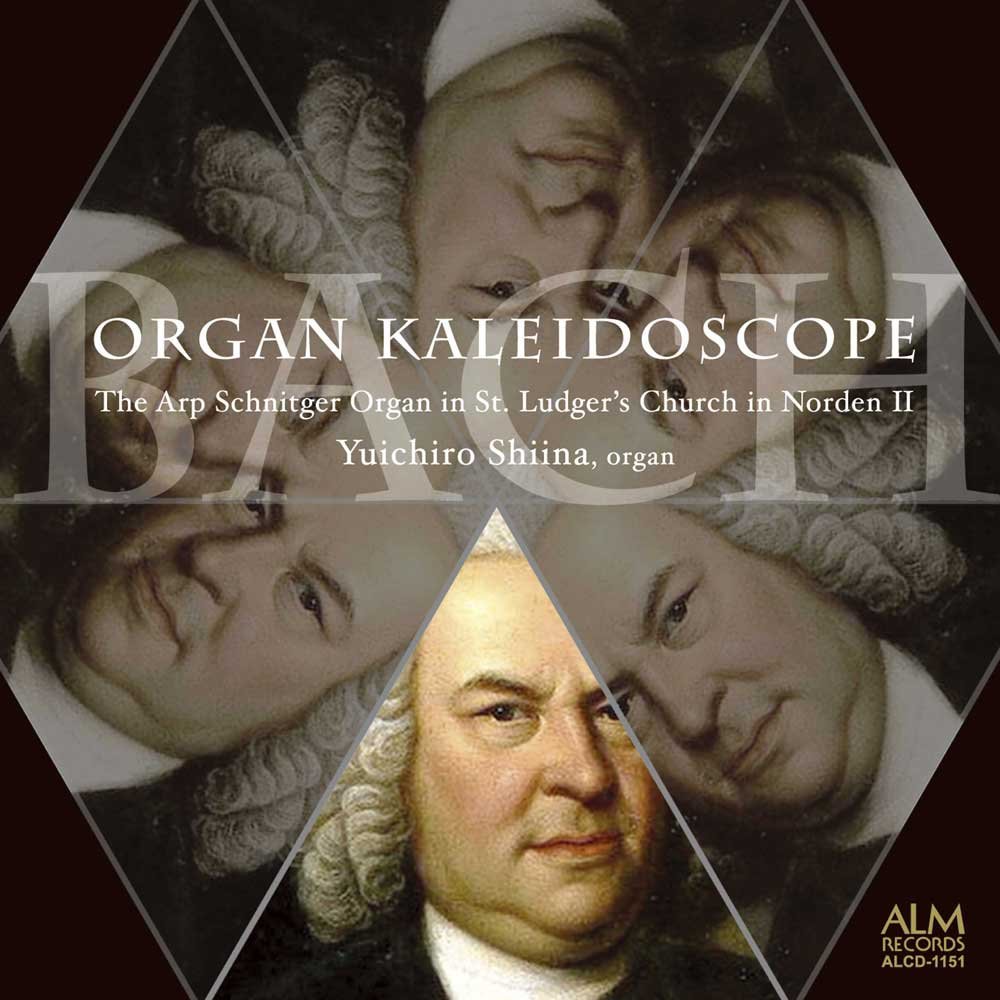

| 11 |   | バッハのオルガン万華鏡~ノルデン聖ルートゲリ教会のシュニットガー・オルガンII~ | 椎名雄一郎

( ALCD-1151 ) | 教会の響き成分よりも、オルガン自体の実音の割合の多い、珍しい録音。勇壮でダイナミックな音を聴ける。そもそも楽器自体の鳴りが良く、それが教会のレゾナンスと融合している。響きの密度が高く、教会全体が鳴り響くような再現性を持っている。 |

| 12 |   | ベルリオーズ : 幻想交響曲 op.14 | ファビオ・ルイージ

( KKC5456 ) | きれいな音場感を持つが、マルチマイク録音のようだ。弦の透明な響きや色彩感のある木・金管楽器のトーンが素晴らしい。ダイナミックレンジは広く取られ、ボリュームが上がりがちになるが、その瀟洒とも言える響きは見事。最低域の暗騒音も入っていて高い臨場感を高めている。 |

| 13 |   | CONFESSION 斉木由美作品集 | 多久潤一朗 他

( ALCD-105 ) | 斉木由美の、1995年から2014年までの6作品を集めたアルバム。美しい響きの曲が多く、透明な音場空間の中に多彩な表現をする各楽器の奏法やその響きの作り方まで楽しめる。笙とバスフルートの曲でも音量バランスが的確に保たれ、理解しやすい音楽として録音されていることも評価したい。 |

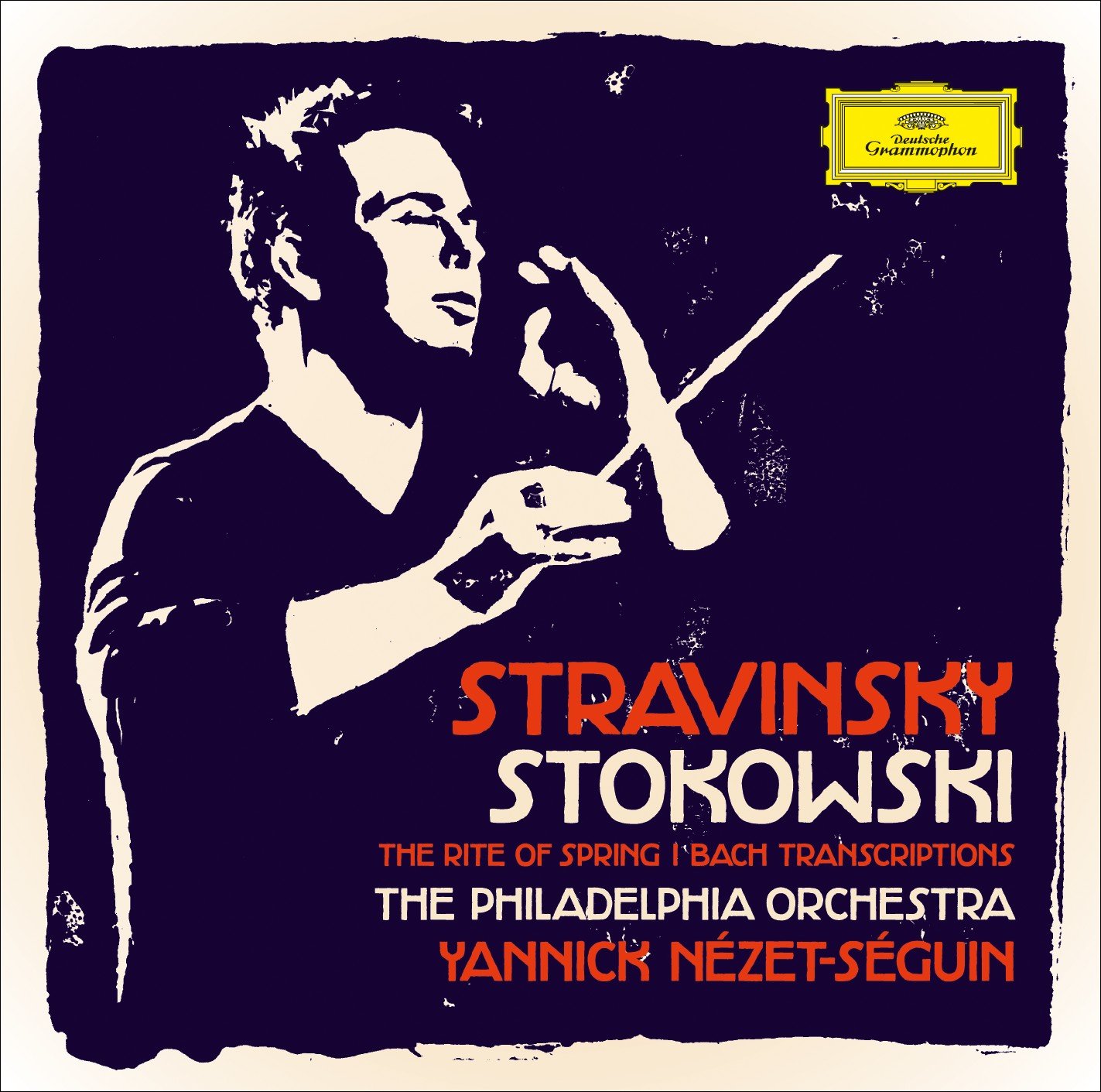

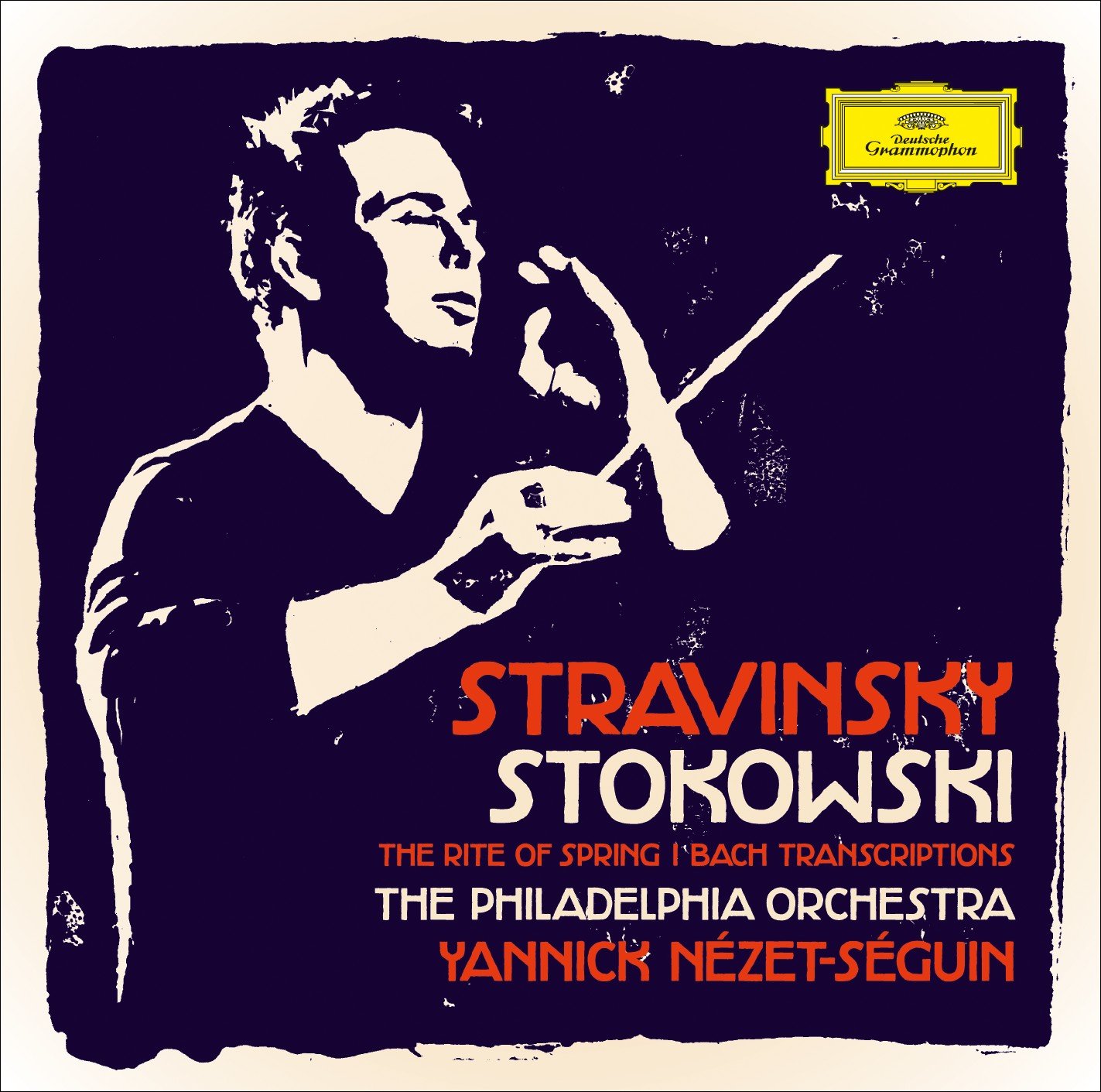

| 14 |   | ストラヴィンスキー&ストコフスキー:バレエ《春の祭典》、バッハ・トランスクリプションズ | ヤニック・ネゼ=セガン

( UCCG-1652 ) | 華麗なるフィラデルフィアサウンドによるハルサイと、ストコフスキー編曲によるバッハのトッカータとフーガ等。豊饒で色彩感豊かなオーケストラだが、やや脂肪分が多かったオーケストラをシェイプアップして演奏。その細部まで良く聞こえてくるダイナミックな録音だ。 |

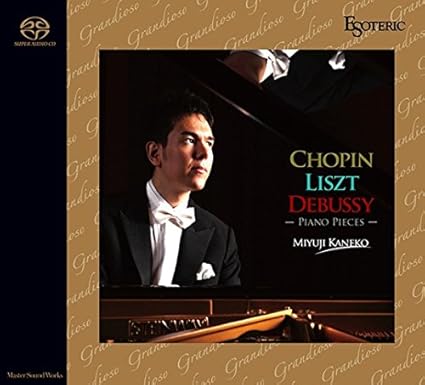

| 15 |   | ショパン、リスト、ドビュッシー ピアノ作品集 | 金子三勇士

( ESSO10000 ) | CD/SACDのハイブリッド盤だが、放送するCD層では真空管マイクのノイマンM50Cによって収録。近目のマイキングによるダイナミックで鮮度感の高い音で、音楽とともに音自体に愉悦を感じる。また、演奏自体にそういう華麗さがある。 |

| 16 |   | ストラヴィンスキー:バレエ音楽『春の祭典』 | テオドール・クルレンツィス

( 88875061412 ) | クルレンツィスによって結成されたムジカエテルナは、作曲当時の楽器や奏法による演奏を行うロシアの団体。彼らによる、ロシアの春を描いた『春の祭典』の個性的な演奏だ。解釈ともどもオートスラの演奏も大胆な録音で、生では聴けない音を随所に感じる。おもしろい。 |

| 17 |   | ショスタコーヴィチ:交響曲第7番「レニングラード」 | パーヴォ・ヤルヴィ

( PTC5186511 ) | ペンタトーンレーベルによるサラウンドマルチのトラック(SACD層)も持った録音で、放送ではCD層の2チャンネル。左右方向にも奥行き方向に広い音場感を持った録音だが、細部までよく録れていて、もちろんこの曲らしいダイナミズムもある。 |

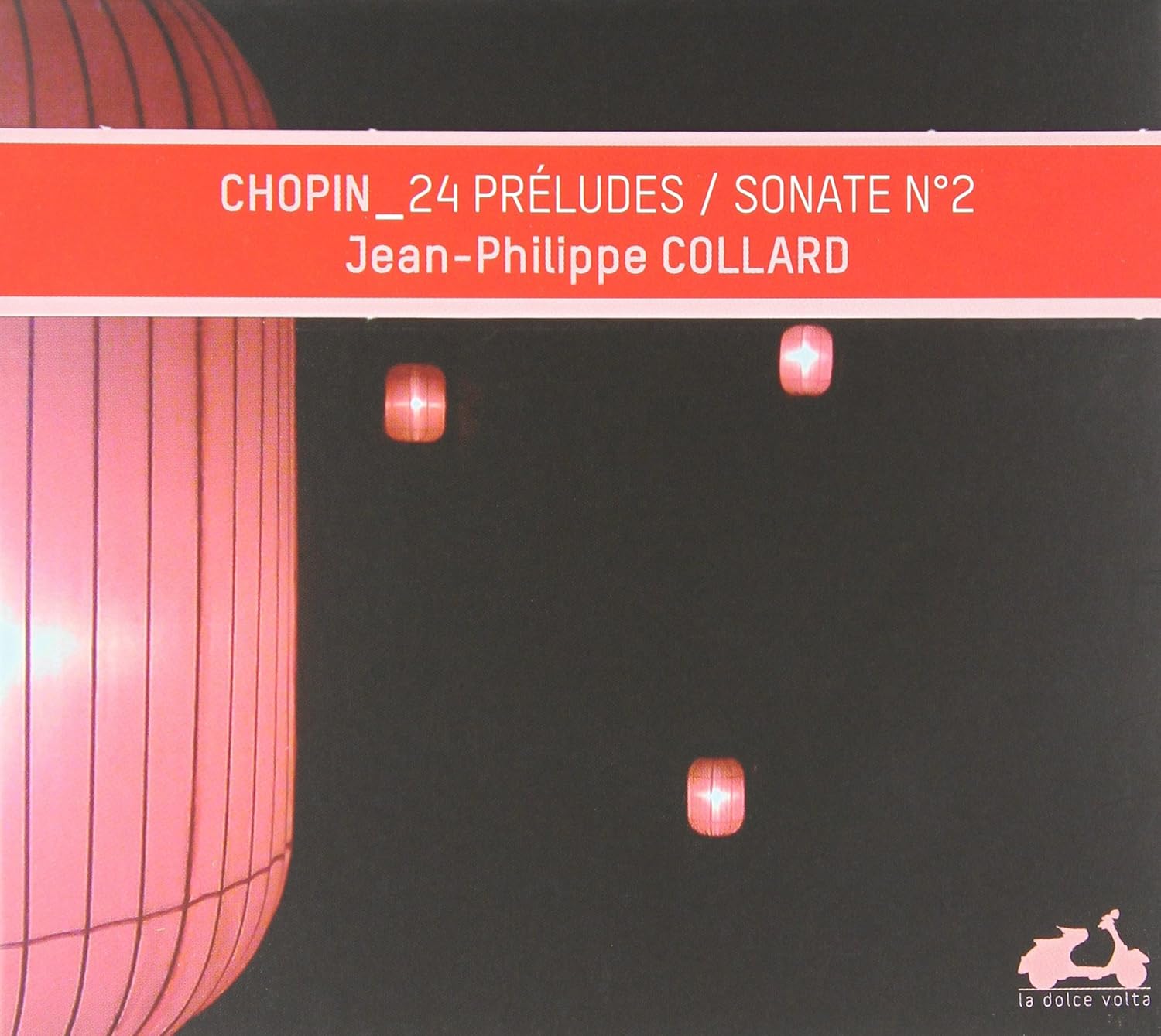

| 18 |   | ショパン:24の前奏曲(全曲)、ピアノ・ソナタ第2番「葬送」 | ジャン=フィリップ・コラール

( LDV09 ) | いい意味で華麗ではない、滋味溢れるショパン。録音もその方向性を持っており、デッドではないが、華麗な響きのしないホールが選ばれているようだ。内省的な演奏と合った音楽を聴くことが出来る。解釈と録音との幸福な出会いのあるソフト。 |

| 19 |   | シベリウス:交響曲第4番・第5番 | 札幌交響楽団 尾高忠明

( FOCD6048 ) | SACDのサラウンドマルチのトラックも持つハイブリッド盤。シベリウス特有の北欧の冷たい感じを持ちつつも、より深く、芳醇な色彩感を持っている。コンサートホールの静かな空間をよく感じさせてくれる臨場感も素晴らしい。 |

| 20 |   | ベルク:ヴァイオリン協奏曲、ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 | イザベル・ファウスト

( HMC902105 ) | ファウストの変幻自在の表現力とアバドの解釈の整合性の高い演奏。ステージの上の空間をよく感じさせる録音で、音自体がより生々しいベルク、古典的な均整美を感じさせるベートーヴェンというように録り分けられている。 |

| 21 |   | プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲第2番、ストラヴィンスキー:ヴァイオリン協奏曲 | Prokofiev, Stravinsky

( V5352 ) | 1930年代に作曲されたヴァイオリン協奏曲を中心にしたCDだが、とてもこなれた演奏をしており、それを安定して録音で捉えている。ソロヴァイオリンは若干トリミングされているが、それでもオーケストラから浮くことなく、音楽的なまとまりがある。 |

| 22 |   | メルヴェイユ~無伴奏超絶技巧集~ | 木野雅之

( OVCL00581 ) | ポニー・キャオンで1995年に録音された録音の、エクストンから復刻盤的なリリース(2015年)。ソロヴァイオリンの、生々しく、さまざまなノイズ成分を感じさせながらも、耳ざわりになるギリギリところで押さえている音色感。絶妙なバランスの録音。 |

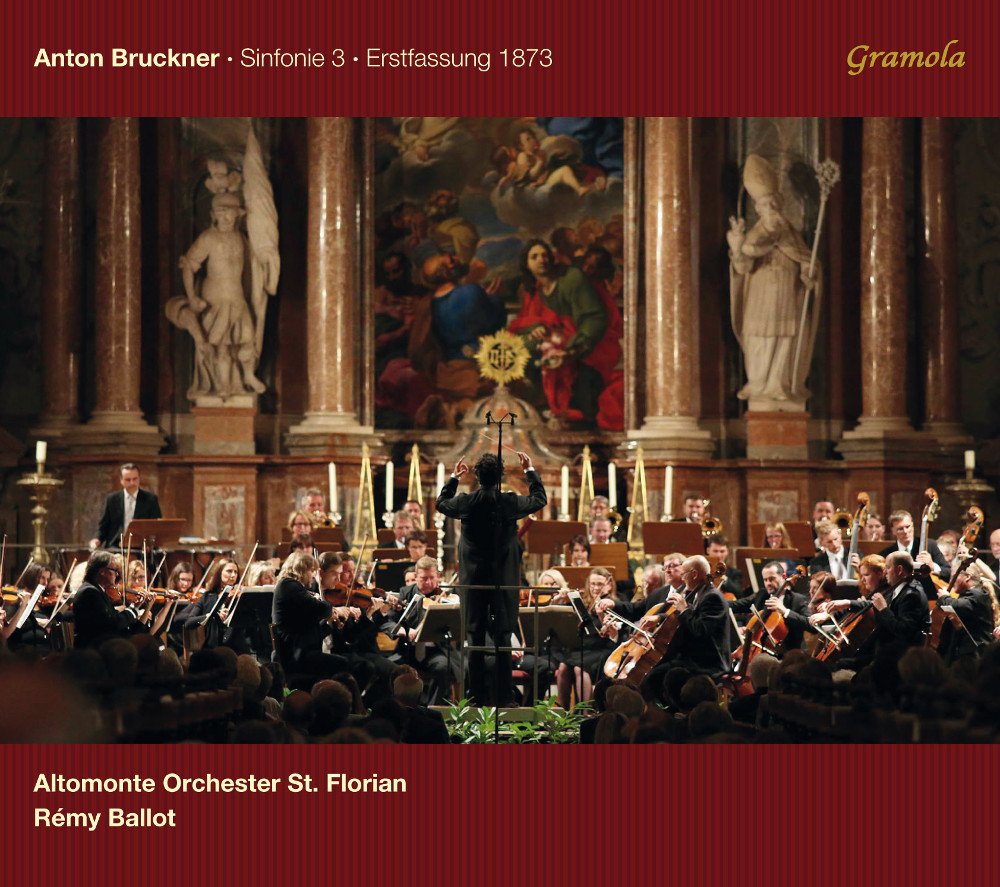

| 23 |   | ブルックナー:交響曲 第3番 ~1873年初稿版~ | レミ・バロー

( 99044 ) | タイトル通りの初稿版だが、それに惚れこんだ指揮者と団員たちがブルックナーゆかりの地で録音。この曲ってこんなにいい曲だったかと再認識させられたし、聖フローリアン修道院教会の響きの、重厚でコクのある音も曲の一部だと思い知らされる。 |

| 24 |   | J.S.バッハ:オルガン独奏のための六つのトリオ・ソナタ BWV525~530 | LORENZO GHIELMI

( PSC967 ) | イタリアの古楽鍵盤奏者による、ミラノにある聖シンプリチャーノ大聖堂を使っての録音。鍵盤二段とフットペダルによる3声という音楽を、ドイツの重厚なオルガンとはまた違った色彩感を持ったオルガンによって録音している。 |

| 25 |   | ハイドン:十字架の上の七つの言葉(作曲者承諾による鍵盤独奏版) | アレクセイ・リュビモフ

( ZZT341 ) | 18世紀半ば以降、普及していたというタンジェント・ピアノ。チェンバロとピアノの中間くらいの音に聞こえるが、この音を聴けるという魅力がひとつ。録音として暗騒音がけっこう入っており、それがオーディオ的な臨場感を高めている。 |

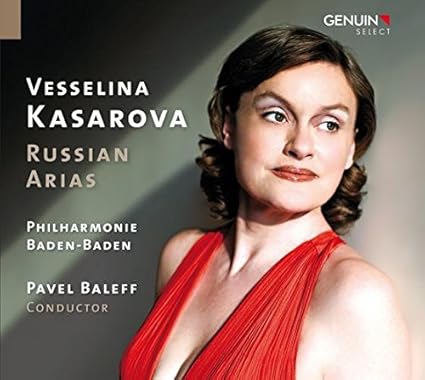

| 26 |   | ヴェッセリーナ・カサロヴァ ロシア・アリア集 | ヴェッセリーナ・カサロヴァ

( GEN15378 ) | この、ブルガリア生まれのメゾソプラノ歌手の、独自の低音と厚い中音域の魅力。そしてオーケストラの音が、精彩感高く、輝かしく捉えられている。両者のバランスも良く、音象の大きさの比率もアキュレイトに感じる。 |

| 27 |   | マーラー:交響曲第4番&交響曲第6番「悲劇的」 | ウラディーミル・アシュケナージ

( EXCL-00101 ) | 演奏的には内面的なドラマを大切にしているが、音響的にはシドニーのオペラハウスの、横に幅広く、高さ方向も広い空間の響きが良く出ており、スペーシーな感覚のある音場感だ。音色感自体は洗練された厚みを持ちつつ、シルキーな感覚がある。あと4楽章のハンマーが凄い。 |

| 28 |   | ニュー・シーズンズ | ギドン・グレーメル

( UCCG-1705 ) | 弦楽合奏とソロヴァイオリンのグラスと梅林、合唱の入るペルト、ヴァイオリ、チェロ、キーボードだけのカンチェリという、それぞれの編成のセンシティブな音を捉えた親密な録音。新鮮な響きを、わかりやすく聴かせてくれる。 |

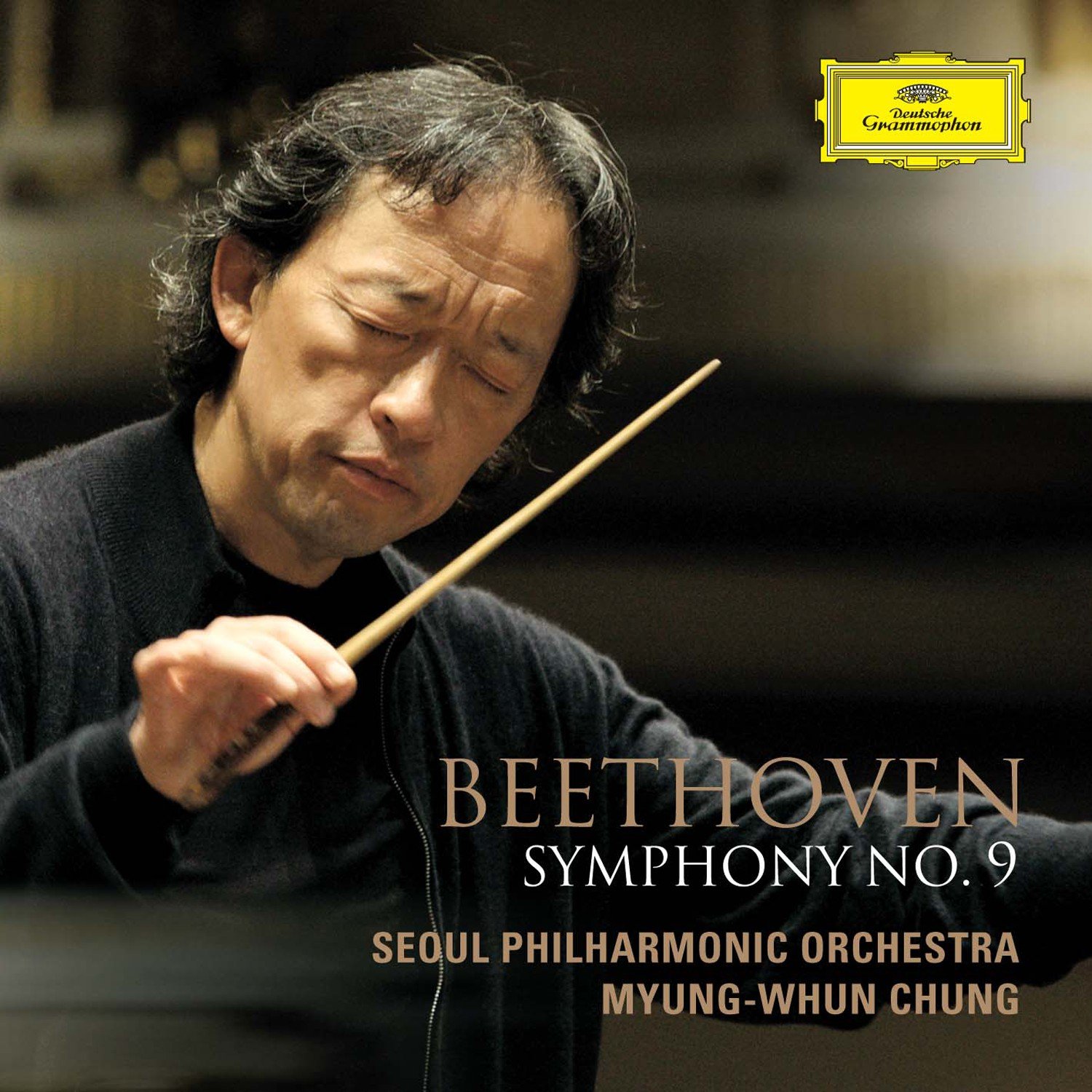

| 29 |   | ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 | チョン・ミョンフン

( UCCG-1675 ) | ライヴ録音で何か深い感情を感じる演奏だ。録音はくっ現代中国の作曲家の宋名筑の作品集。ヴァイオリンとピアノといったものから4~5人の編成が多い。ステージから適度な距離感を持ったマイキングで、それぞれの楽器が何をやっているかわかりやすい録音。チャイニーズでもありインターナショナルでもある響きや和声などを楽しむことが出来る。きりはっきりではないのだが、この演奏にとってもっとも大事と思える音楽の推進力とか情念みたいなものを伝えてくれる。客観的に言うと、ホールトーンの割合が多く、低音多めの録音だ。 |

| 30 |   | 宋名筑 室内楽作品集 | アンサンブル・ノマド

( ALCD-108 ) | 現代中国の作曲家の宋名筑の作品集。ヴァイオリンとピアノといったものから4~5人の編成が多い。ステージから適度な距離感を持ったマイキングで、それぞれの楽器が何をやっているかわかりやすい録音。チャイニーズでもありインターナショナルでもある響きや和声などを楽しむことが出来る。 |

| 31 |   | ライヴ! | 反田恭平

( NYS15110 ) | 美しいタッチから強靱なフォルティッシモまで、懐の深い、いい流れのライブ。後半のミャスコフスキーやスクリャービンが楽しい。ピアノ線のジャリといった音を捉えつつ、空間に広がっていく響きもいいバランスで収録できている。 |

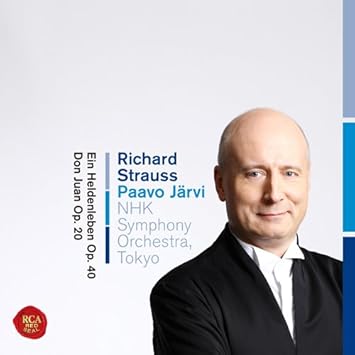

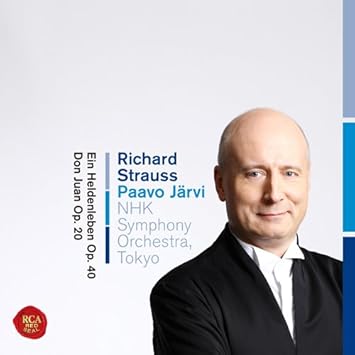

| 32 |   | R.シュトラウス:英雄の生涯&ドン・ファン | パーヴォ・ヤルヴィ

( SICC19003 ) | ソニー・ミュージック・レーベルから発売されたRCAレーベルのタイトル。レコーディング・ディレクター&バランス・エンジニアをオクタヴィア・レコードの江崎友淑が担当していて、RCAレーベルの音に対するオマージュみたいなものを聴けるという意味でも興味深い録音。 |

| 33 |   | グリーグ:「叙情小曲集」、バラード作品24 | ペーテル・ヤブロンスキー

( OVCT00106 ) | 小さめの音量で聴きたい感じの小品集で、そうやって聴いた時のインティメイトな感じの演奏であり、録音だ。東京・稲城jプラザで収録しているが、そうした現実の収録場所よりもこうやって鳴ってほしいという音に録れている。 |

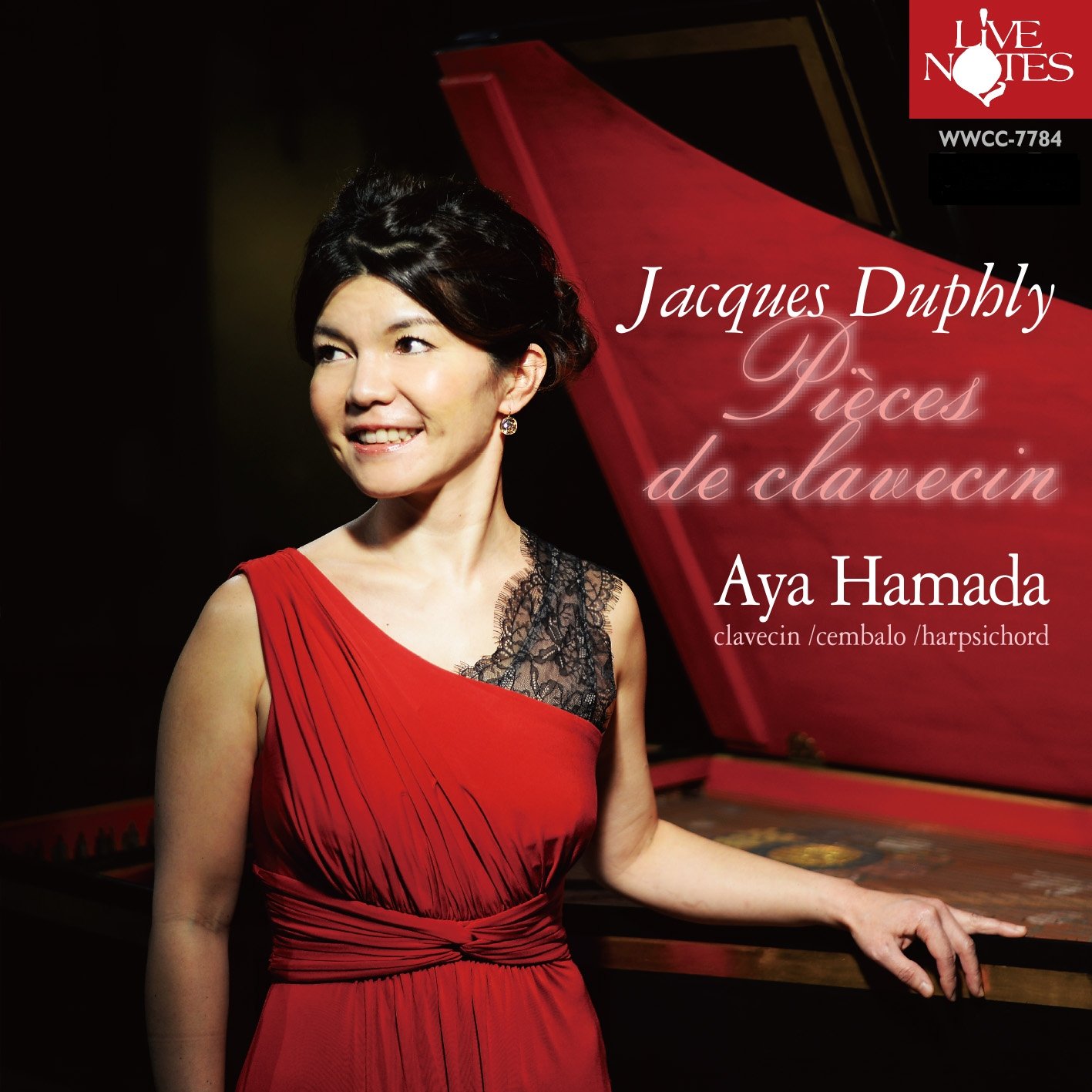

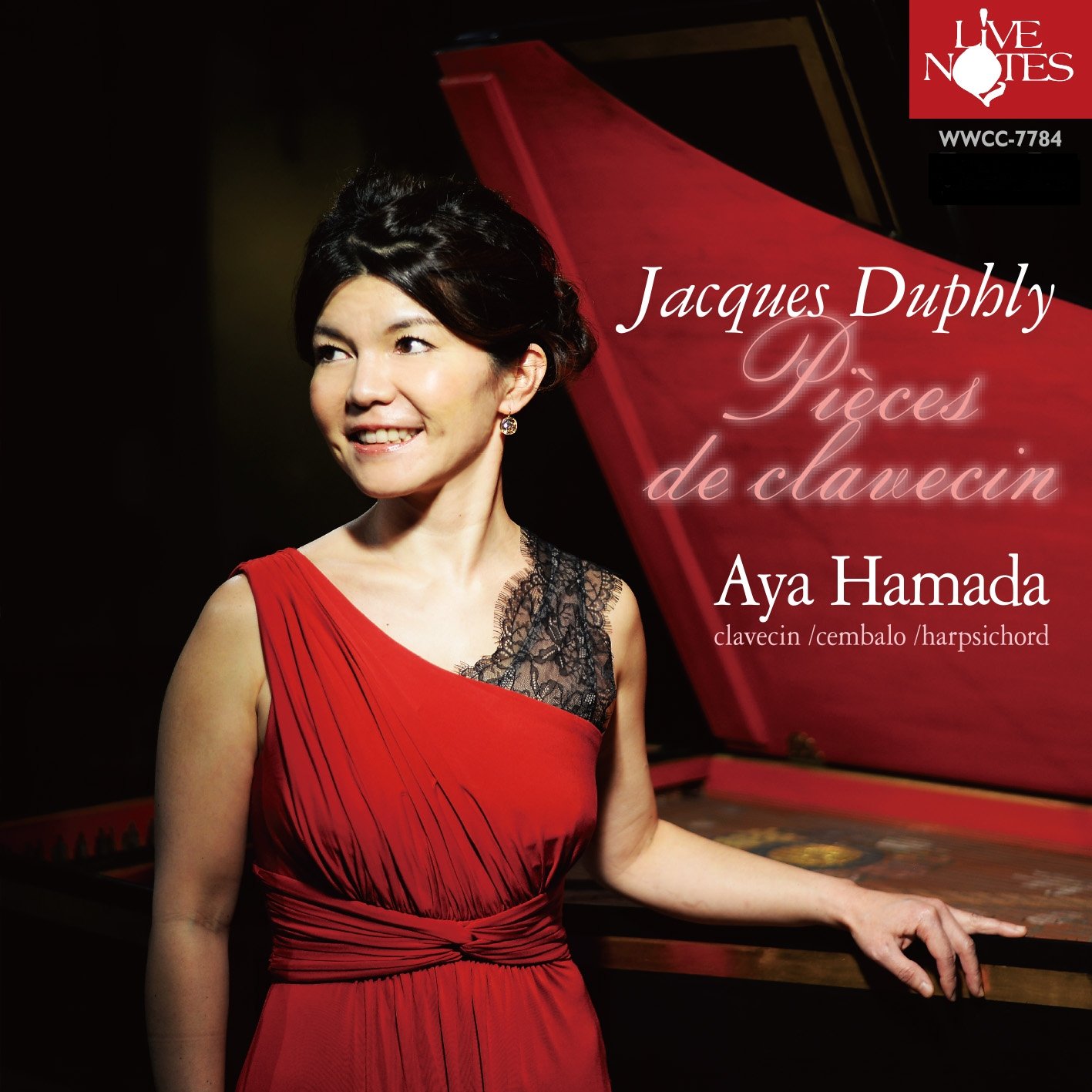

| 34 |   | ジャック・デュフリ:クラヴサン曲集 | 濱田あや

( WWCC-7784 ) | 18世紀の作曲家、デュフリの作品をグスタフ・レオンハルトが所蔵していたクラヴサン(フランス様式二段鍵盤チェンバロ)で弾いている。意外と強さもある楽器で余韻も長め。パリの礼拝堂の響きと楽器自体の音のバランスもよく取れている録音。 |

| 35 |   | ベルリオーズ:幻想交響曲、序曲「ローマの謝肉祭」 ラヴェル:ラ・ヴァルス | アンドレ・クリュイタンス

( TDSA-14 ) | 1958年から61年にかけての録音だが、杉家一家のリマスタリングによって一度は失ったと思われていた鮮度感が回復している。やや右に偏っているがそれを除けば音場感も良い。これらの音によってバランスの取れた、流れのいい演奏を楽しめる。 |

| 36 |   | 魔法使いの弟子-東京六人組 デビュー!- | 東京六人組

( OVCC-00121 ) | 日本を代表する木管プレーヤー5人とピアノから構成されるセクステット。プーランク、ドビュッシー、ラヴェルといったフランスの作曲家たちの曲を彼らの編成に合わせて編曲。音場感、各楽器の演奏のディテールを聴けるという意味でも優秀録音。気の効いたアルバムだ。 |

| 37 |   | イタリア歌曲集 | 波多野睦美

( MHS-004 ) | 10人程度の小編成の室内楽団といっしょに歌っている。バロック・ハープやバロック・チェロといった繊細な響きのする楽器や波多野の静謐な声によって紡いでいく美しいフォルムを持った曲たち。波多野を囲むように演奏するミュージシャンたちの音場感もきれいに出てくる。 |

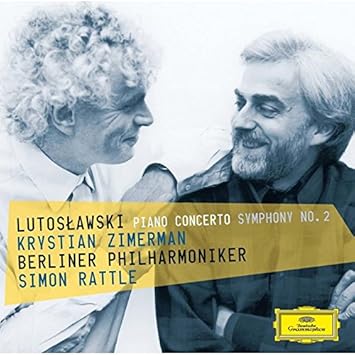

| 38 |   | ルトスワフスキ:ピアノ協奏曲、交響曲第2番 | クリスチャン・ツィメルマン(P) サイモン・ラトル(指揮)

( UCCG-1704 ) | 明晰な響きや、複雑な和声など、オーケストレーションの細部まで聞こえてくるという意味でいい演奏だしいい録音。それらが表現してくる情緒や感情の流れがよく出てくるという意味で、さすがこのメンバーによる演奏だと感心させられる。 |

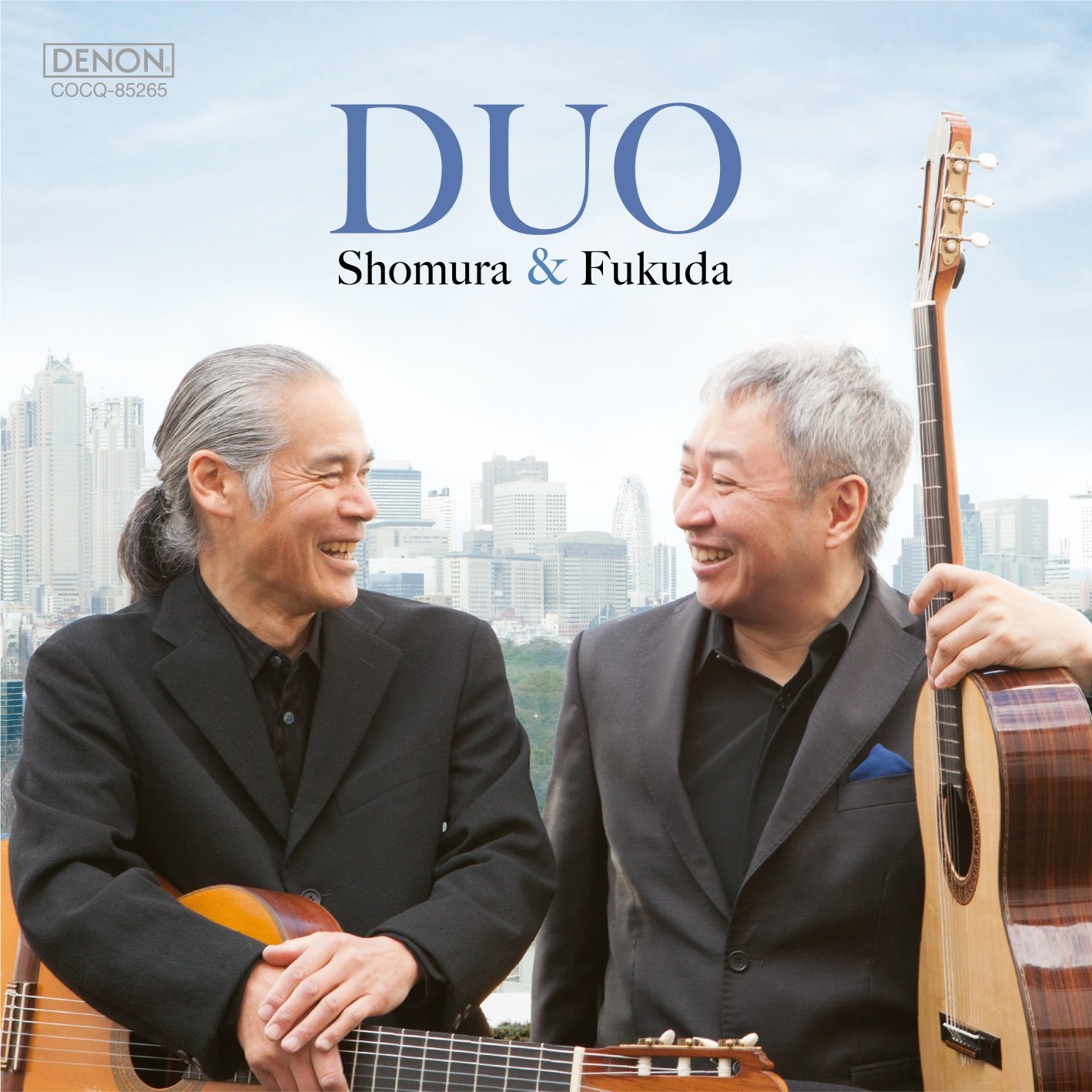

| 39 |   | DUO | 福田進一×荘村清志

( COCG-85205 ) | ハクジュ・ギター・フェスタでのライブ録音。委嘱作品3曲、ギター・デュオの定番作品やクラシック曲の編曲ものが4曲、映画音楽が3曲という構成。たっぷりとしたホールの響きも聴かせながら近目のマイクによって二人のギターの音像が大きい。 |

| 40 |   | ラフマニノフ:交響曲第3番、交響的舞曲、ヴォカリーズ他 | パーヴォ・ヤルヴィ

( WPCS-13261 ) | 交響的舞曲のダイナミズムと室内楽曲的な小編成との部分の対比。細部のフレースを聞き取らせつつも、たっぷりとしたホールトーンが美しい録音。ヴォカリーズでの甘美なメロディの音色感など、幅広い愉悦のあるソフトだ。 |

| 41 |   | マーラー:交響曲第10番(デリック・クックによる、草稿に基づく演奏用ヴァージョン) | エリアフ・インバル指揮 東京都交響楽団

( OVXL-00089 ) | アルバムとしてはCD2にはコンチェルトも入っているが、CD1のピアノソロ。「3つの新しい練習曲」をはじめとして、練習曲やマズルカなど。少なくとも録音で聴く限り、現代的な叙情性を持ちつつ、ダイナミズムの振れ幅の大きい演奏をする人で、それが録音としてよく捉えられている。 |

| 42 |   | ドビュッシー:前奏曲集 第1巻&第2巻 | 菅野潤

( ALCD-7179 ) | このライブ録音にはマルチマイクを使ったものもあるが、こちらはワンポイント・レコーディング・ヴァージョン。マルチマイク録音と音的にはかなり近く、ある意味、ワンポイントの音らしくないくらい、きれいな音場感と実体感が両立している。 |

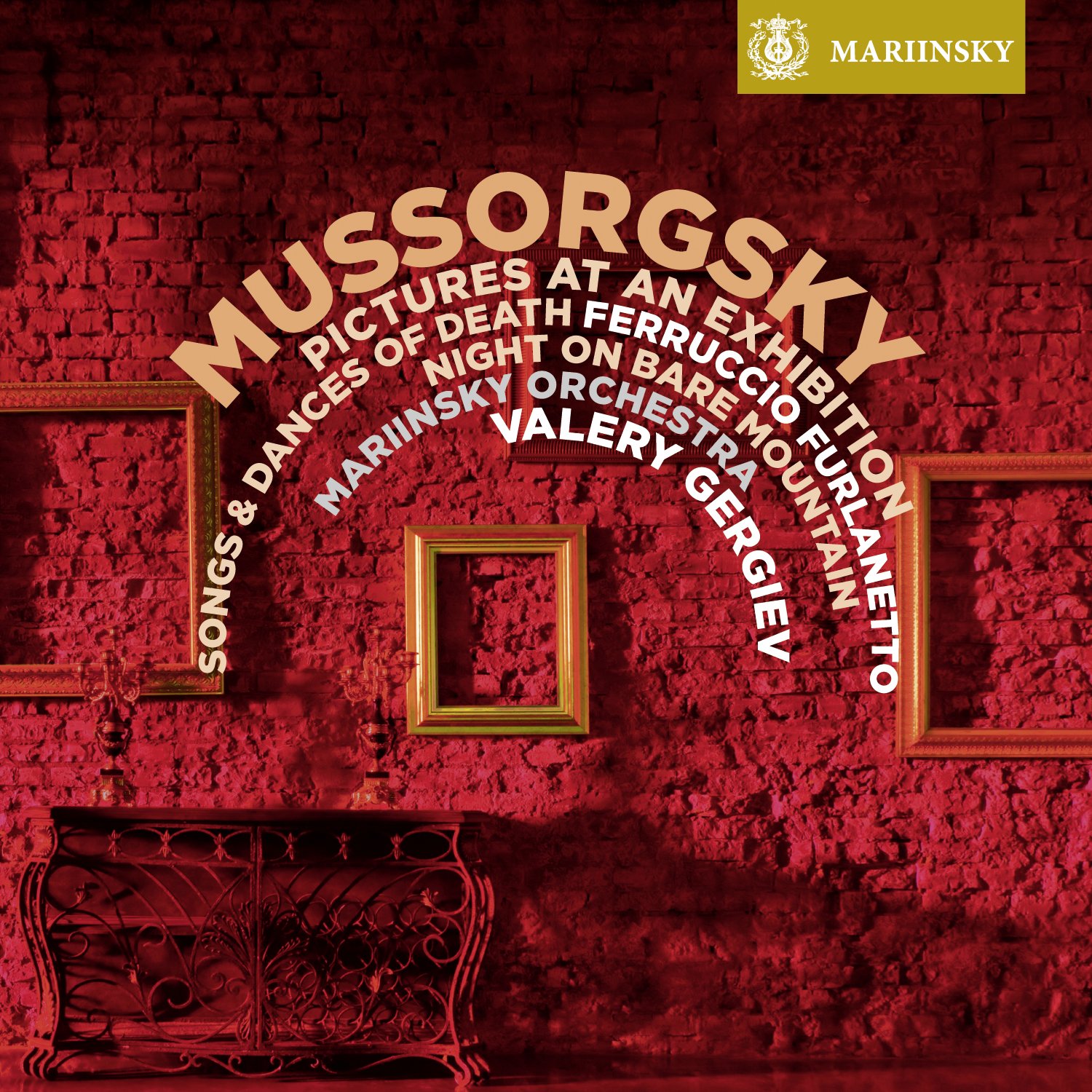

| 43 |   | ムソルグスキー:展覧会の絵ほか ゲルギエフ指揮マリインスキー劇場管 | ヴァレリー・ゲルギエフ指揮 マリインスキー劇場管弦楽団

( MAR0053 ) | ピアノから出る実音とホールの音の融合とも言うべき豪奢な音色感のある演奏であり録音。静謐で成熟したドビュッシーを聴けるソフト。演奏によってホールの響きをコントロールしているかのようなピアニズムを聴けるという意味でも希有だ。 |

| 44 |   | 『~聖人、そして罪人(つみびと)~ F.リストピアノ作品集』 | 高橋札恵

( WWCC-7764 ) | ある意味、地味なリスト作品集だが、虚飾を排した解釈であり、リストの世界と対峙する内容の、渋い選曲だ。構築された流れを持っている。録音もリアルでダイレクトな感覚を持たせつつ、ホールの響きの存在感を控えめに収録している。 |

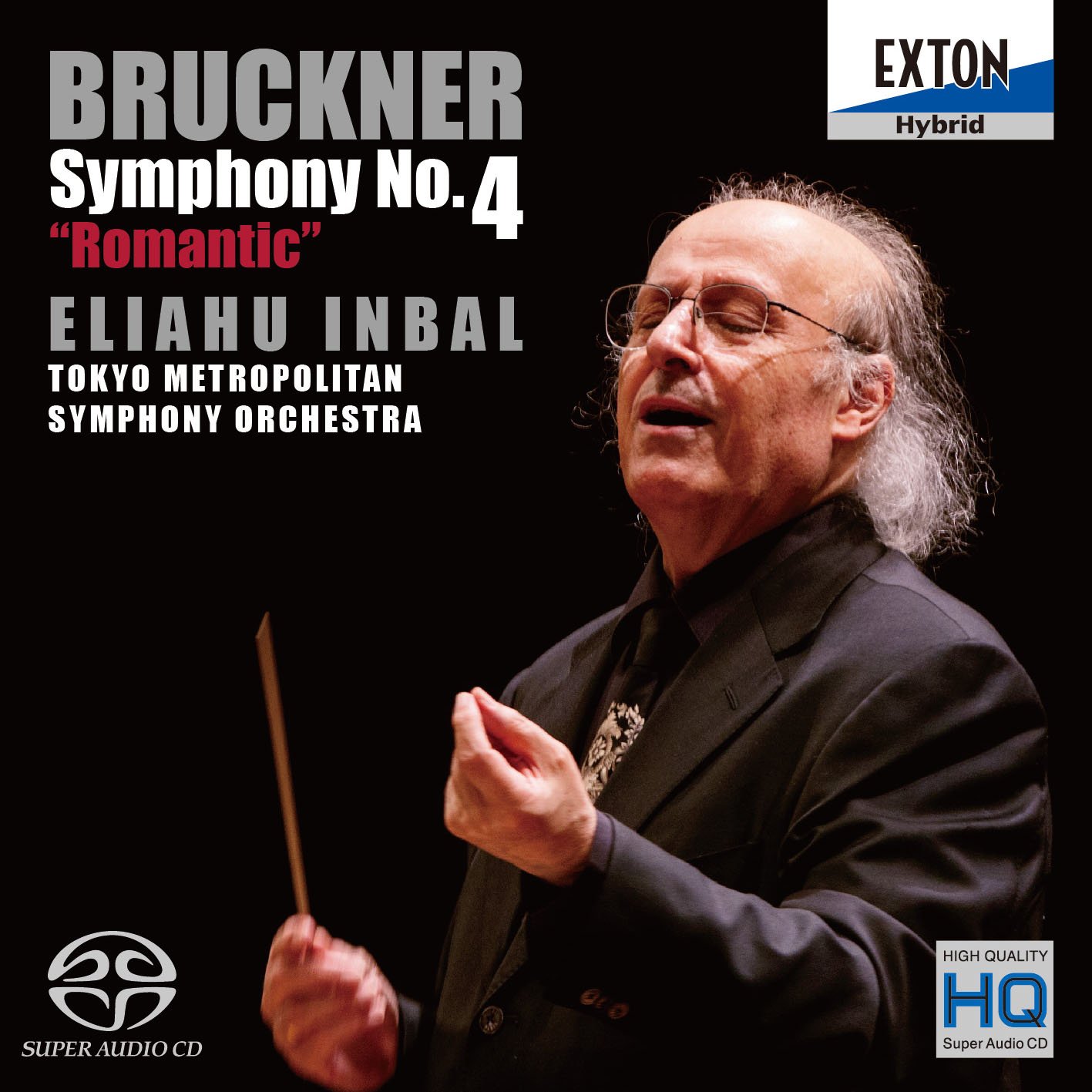

| 45 |   | ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」 | エリアフ・インバル指揮 東京都交響楽団

( OVCL-00565 ) | 全体の構築美といったものがある演奏で、やわらかい響きから豪快なフォルティッシモまで表現の幅が広い。録音も、整理されすぎたものではなく、演奏の多様な響きをリアルに捉えられていて、時に咆哮するブラスや弦のたゆたうような響きまで聴くことができる。 |

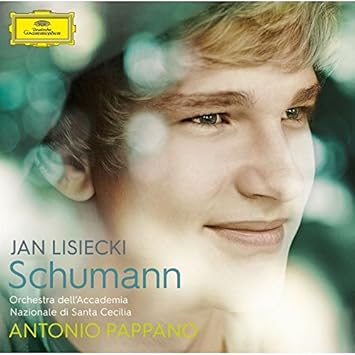

| 46 |   | シューマン:ピアノ協奏曲他 | ヤン・リシエツキ(ピアノ) パッパーノ指揮 サンタ・チェチーリア国立アカデミー管弦楽団

( UCCG-1726 ) | 低域のレンジが広く、低弦やグランカッサなどの「圧」が来る録音。ソロピアノの存在感は高めながら、マルチマイクで収録された良さ、つまり各パートの再現性が高くその和声や音色的な役割がよく見えてくる感じが出ている。 |

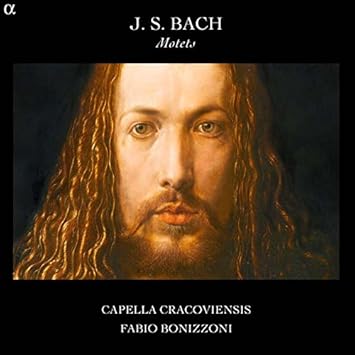

| 47 |   | J.S.バッハ:七つのモテット BWV225-230・Ahn.159 | ファビオ・ボニッツォーニ

( Alpha199 ) | ソプラノ、アルト、テノールが二人ずつ、チェロ、コントラバス、オルガンが一人ずつという編成で、それぞれの発している音がリアルだ。ただし響きとして薄くならず、ホールのコクのある響きを伴った肉厚なもの。生命感の高いモテット。 |

| 48 |   | モーツァルト:ピアノ協奏曲第1番&第9番「ジュノーム」、ロンドン・スケッチブック | マルティン・シュタットフェルト

( SICC 30228 ) | モーツァルトの若い時代の作品を瑞々しい演奏で表現。録音も演奏家たちに生々しく近寄りすぎず、美しいアンサンブルの響きやハーモニーをやや距離を取って収録している。いい意味でクールな温度感が魅力の録音だ。 |

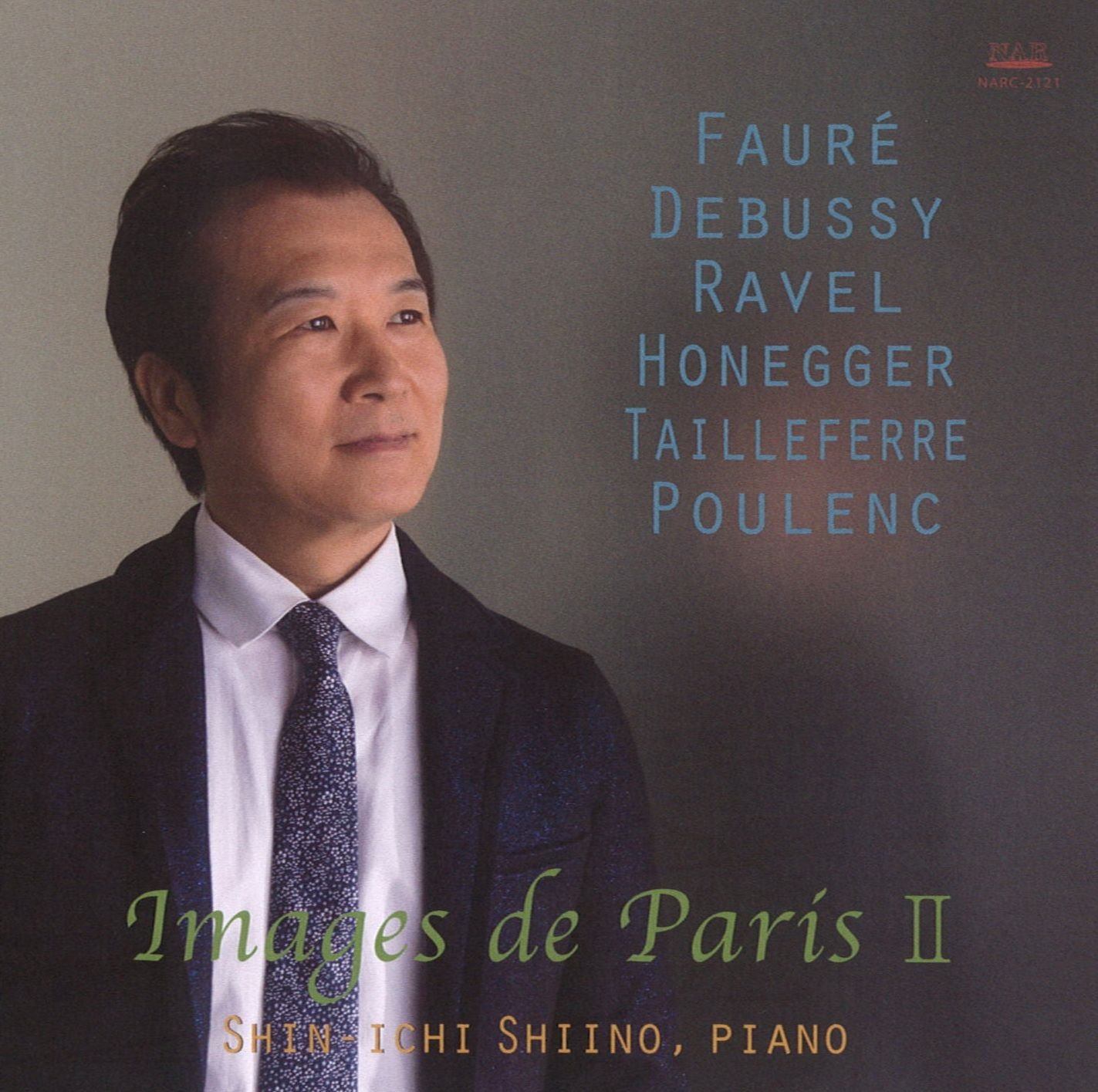

| 49 |   | イマージュ・ド・パリII | 椎野伸一

( NARC-2121 ) | タイユフェール、ドビュッシー、ラヴェル、オネゲル、プーランクなど、19世紀後半から60年ほどの間の曲を集めた、時代へのオマージュを感じる作品。現実のコンサートホールというよりも、イメージ的な美しさを持った音像がまさにアルバムの内容と合っている。 |

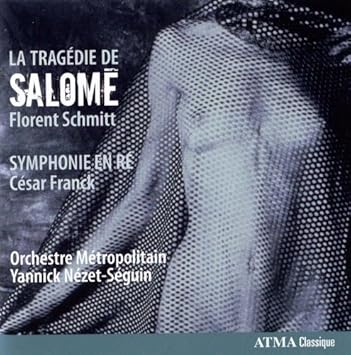

| 50 |   | フランク:交響曲ニ短調、シュミット:交響詩「サロメの悲劇」 | ヤニック=ネゼ・セガン

( KKC5377 ) | ずいぶんたくさんのオーケトスラの首席指揮者とか音楽監督をやっているヤニック=ネゼ・セガンだが、その出自とも言えるオーケストラとの演奏。美しさや清々しさ、ダイナミズム、そして官能性といったこの人の音楽に共通するものがあり、音響的にもチャーミングだ。 |

| 51 |   | オルガ・シェプス・プレイズ・ショパン | オルガ・シェプス

( SICC-30231 ) | アルバムとしてはCD2にはコンチェルトも入っているが、CD1のピアノソロ。練習曲やマズルカなど。現代的な叙情性を持ちつつ、ダイナミズムの振れ幅の大きい演奏をする人で、それが録音としてよく捉えられている。近目のマイキングで成功している。 |

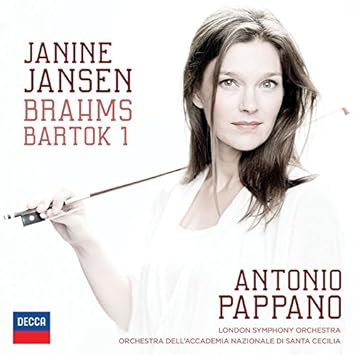

| 52 |   | ブラームス:ヴァイオリン協奏曲、バルトーク:ヴァイオリン協奏曲第1番 | "ジャニーヌ・ヤンセン(ヴァイオリン)、アントニオ・パッパーノ指揮

サンタ・チェチーリア国立アカデミー管弦楽団、ロンドン交響楽団"

( UCCD-1424 ) | ステージの上に、きれいにソロヴァイオリンとオーケストラが定位し、自然なバランスに感じさせながらも、ソロヴァイオリンを上手にトリミングしているブラームス。叙情的かつ現代的な演奏で、オーケトスラと融合した音にまとめられたバルトーク。 |

| 53 |   | ショスタコーヴィチ:交響曲第6番、ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 | ミヒャエル・ザンデルリンク指揮 ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団

( SICC 30255 ) | クルト・ザンデルリンクの三男で、現在の同管弦楽団首席指揮者のミヒャエル・ザンデルリンクによる異色の組合せの2曲。対向配置で下手にコントラバスのいるベートーヴェンと通常配置のショスタコ。音場感に気を使った演奏だ。 |

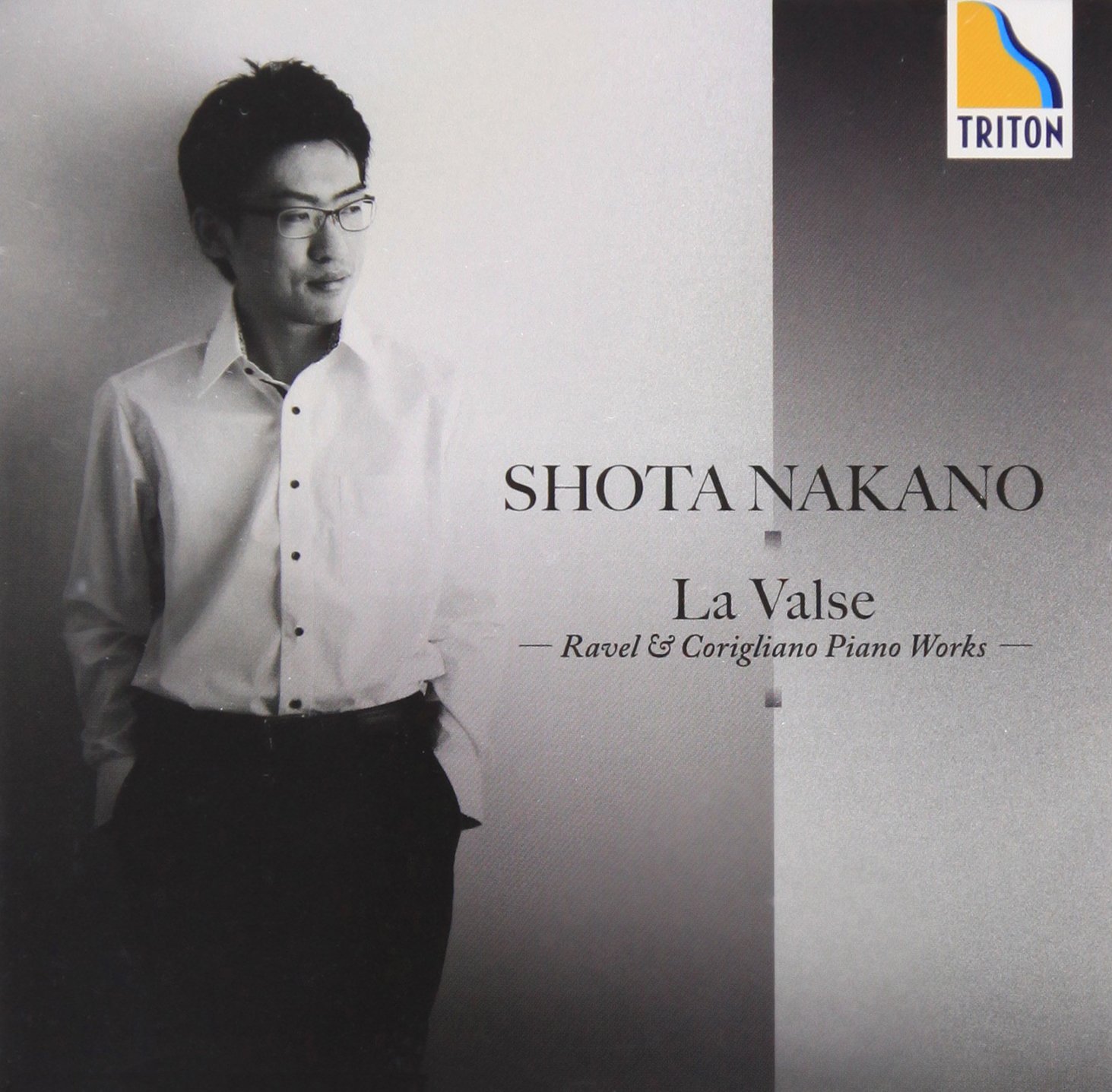

| 54 |   | ラ・ヴァルス ―ラヴェル&コリリャーノ・ピアノ作品集- | 中野翔太(ピアノ)

( OVCT-00107 ) | 高いテクニックを持ったピアニストで、その強靱なタッチから繊細なペダル使用まで、リアルに骨太に収録できている。ダイナミックレンジは広いが浸透力の高い音で、フォルティシモで痛い音にはならない。コリリャーノでの低域は圧巻だ。 |

| 55 |   | プロコフィエフ:「ロメオとジュリエット」組曲(抜粋) | リッカルド・ムーティ指揮 シカゴ交響楽団

( KKC5431 ) | 定期演奏会での録音だが、細部まで良く録れている。ステージが前後に立体的で、1stヴァイオリンの力強いボウイングや木管や金管のソロなど名手揃いのこのオーケストラの、と言うか現代的なオーケストラを聴く醍醐味のある録音。グランカッサの音圧感もいい。 |

| 56 |   | シャコンヌからシャンソンへ | 中島晴美(ギター)、末高明美(ピアノ)

( MF28301 ) | 特にソロの曲においてはステージの上にぽつんといるような音場感で、そこから広がる豊かな音楽の世界が素晴らしいアルバム。ホールのレゾナンスと一体となって低音も増強され、リッチなギターの音を楽しめる。 |

| 57 |   | チャイコフスキー:交響曲第4番、ショスタコーヴィチ:ロシアとキルギスの主題による序曲 | 井上道義指揮 大阪フィルハーモニー交響楽団

( OVCL-00563 ) | かなりオーケストラに近いマイキングで、まるで指揮者のちょっと後ろで聴いているような音場感。ステージの手前にある楽器はかなり左右方向に広がり、左右のスピーカーの外側にまで音像が広がる。グランカッサもセンター奥からがっつり聞こえてくる。 |

| 58 |   | ブラームス:ピアノ独奏作品集Vol.2 | バリー・ダグラス

( PCHAN 10757 ) | ピアノ自体の響きとコンサートホールの残響音がうまく溶け合っていて、豪奢な音を作り上げている。バリー・ダグラス自身がその音響を把握して、コントロールしているような感覚がまた憎い。 |

| 59 |   | ニールセン:交響曲全集 | パーヴォ・ヤルヴィ指揮 フランクフルト放送交響楽団

( SICC-30258 ) | シベリウスと並んで北欧のシンフォニストであるニールセンを、あえてドイツのオーケストラで演奏。ドイツ・オーストリア的な骨格の太さでの演奏を冷静に正確に捉えている録音で、オーケストレーションの細部までよく聴き取れつつ、堂々とした音だ。 |

| 60 |   | ショパン:ピアノ・ソナタ第2番、第3番/幻想曲/幻想ポロネーズ | 中井正子(ピアノ)

( ALCD-7191 ) | 瑞々しい生命力を感じさせるショパン。ややピアノに近いマイキングだが、明晰さを失わない録音で、ピアノの各音域の表情が誇張なく捉えられており、過度に華麗ではなく、よりニュートラルに音楽を聴かせてくれる。 |

| 61 |   | コルンゴルト、ブリテン:ヴァイオリン協奏曲 | ヴィルデ・フラング(ヴァオリン) ジェイムズ・ガフィガン指揮 フランクフルト放送交響楽団

( WPCS-13324 ) | 緻密に書かれた20世紀のヴァイオリン協奏曲の2曲を、フェバリットにしているソリストと気鋭の指揮者による現代的な叙情性を持った演奏。透明感の高い音場に、クリアな色彩感で描かれ、コンチェルトであるとともに管弦楽曲としての愉悦がある。 |

| 62 |   | うちひしがれたヒロインたち ~モーツァルト・オペラ・アリア集 | サンドリーヌ・ピオー(ソプラノ) アイヴァー・ボルトン指揮 ザルツブルク・モツァルテウム管弦楽団

( KKC5428 ) | ピオーの歌が、ヒステリックにならず、芳醇に密度高く録れていて、そこに寄り添うオーケストラも存在感は低いながらも音として曖昧にならず、リズムやハーモニー、音色的な役割を生き生きと果たしている。 |

| 63 |   | フランスのヴァイオリン・ソナタ集 | タスミン・リトル(ヴァイオリン)、マーティン・ロスコー(ピアノ)

( PCHAN 10812 ) | 特に弱音部での幻想的な美しさが印象的だが、そこからクレッシェンドして音楽が立ち上がってくる時も実に美しい。ピアノの弱音での響きの多いところに入ってくるヴイオリンの浸透力の高い音色感の対比も興味深い音の作り方。 |

| 64 |   | ハイドン:交響曲第1・39・49「受難」、グルック:「ドン・ジュアン」 | ジョバンニ・アントニーニ指揮 イル・ジャルディーノ・アルモニコ

( ALPHA670 ) | ピリオドスタイルの実に生き生きとした演奏で、弦5部で13人。木管8人にチェンバロとカスタネットという小編成のそれぞれのアタックやボウイングの勢い、管楽器の息づかいが聞こえるような録音。天井方向への響きの飛び方も精彩感がある。 |

| 65 |   | メンデルスゾーン:弦楽四重奏曲第2番、ベルク:抒情組曲 | テツラフ・カルテット

( KKC5458 ) | 1stヴァイオリンの音の存在感が大きくなりがちなカルテットの録音だが、4人が対等に聞こえてきて、それぞれの音像もしっかり立っている。演奏自体がそういう方向性のものでもあるが、メンデルスゾーンはもちろん、ベルクでも成功している。 |

| 66 |   | モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲集 第1集 | フランク・ペーター・ツィンマーマン(ヴァイオリン)、ラドスラフ・スルク指揮 バイエルン放送室内管弦楽団

( KKC5422 ) | 室内管弦楽団の存在感は薄いが、ツィンマーマンのヴァイオリンがおもしろい。優美で香り高い音色と言われるそのプレイを、いい意味で線の細いヴァイオリンとして、瀟洒な美しさを感じさせるものとして捉えている。 |

| 67 |   | クレマン・ジャコブ師:ピアノ・ソナタ第5・14番 夜想曲第2・3番、舟歌第3・4番 | ベルナール・アルビュス(ピアノ)

( CALLIOPE ) | フランスの20世紀中盤の「アルクイユ学派」の一人であり、修道士だった作曲家の作品集。親密な感じのする音楽を、親密な感じで録音したもので、細やかで、キメの細かい音によって紡いでゆく。 |

| 68 |   | マーラー:交響曲 第6番「悲劇的」 | エリアフ・インバル指揮 東京都交響楽団

( OVCL-00516 ) | この演奏にはワンポイントのステレオマイクで収録した録音もあるが、こちらはマルチマイクのもの。ホールトーンの多めの横浜みなとホールと東京芸術劇場が使われているが、オーケストラに近めの音場感が演奏に合っている。 |

| 69 |   | チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲、ストラヴィンスキー:結婚 | パトリツィア・コパチンスカヤ(ヴァイオリン)、テオドール・クルレンツィス指揮

( SICC 30254 ) | 解釈、演奏、録音に特徴のある指揮者とヴァイオリニストが相まみえた好き嫌いの分かれるチャイコフスキー。とにかくおもしろいので是非聴いていただきたい。ストラヴィンスキーでの空間と密度の高い音像との関係も良く出来ている。 |

| 70 |   | ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第30番、第31番、第32番 | 田部京子(ピアノ)

( OVCT-00120 ) | やや離れた位置から見ているような音場感だが、ピアノからの響きがきれいに左右にも上下にも広がっていく様子が見えてくる。また、田部京子がベートーヴェンと対峙しているような、そんな真摯な空気感が伝わってくるのも素晴らしい。 |

| 71 |   | マーラー:大地の歌 | 飯森範親指揮 日本センチュリー交響楽団 福井敬(テノール)、与那城 敬(バリトン)

( OVCL-00584 ) | 大阪のザ・シンフォニーホールでのライブ録音。大きな容積のある空間で、伸びやかな音響の中、響きの良さと細部の描写を両立できている。楽器やソリストの音はダイレクトすぎず、この曲に合った距離感。 |

| 72 |   | ベートーヴェン:協奏曲全集 | ケント・ナガノ指揮 児玉麻里(ピアノ)、コーリャ・ブラッヒャー(ヴァイオリン)、ヨハネス・モーザー(チェロ) ベルリン・ドイツ交響楽団

( 0300597BC ) | 3番の協奏曲では中域の鳴りが良く、ソロピアノがやや遠いながら色彩感豊かな録音。三重協奏曲では、3人のソリストの息の合ったアンサンブルとオーケストラとの対比といったような演奏であり録音で、清澄な響きの中に骨格を感じさせる。 |

| 73 |   | J.S.バッハ:ヴァイオリン協奏曲集 | ヴェスコ・エシュケナージ(ヴァイオリン)、コンセルトヘボウ室内管弦楽団 他

( PTC 5186 460 ) | ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団のコンサート・マスターのヴェスコ・エシュケナージをはじめ、同オケのキーマンたちがソロを担当するバッハ。音の透明感が高い録音で、各パートの響き合いが実に美しい。 |

| 74 |   | フォーレ:ピアノ曲全集第2巻 | フォーレ:ピアノ曲全集第2巻

( KKC5490 ) | フランスのリムーザンの小さめの木造のホールで収録されているが、フォーレの繊細でしなやかな響き、フォルテの中にもインテリジェンスを感じさせるトーン。そのプライヴェートな音楽に合った音での演奏と録音だ。 |

| 75 |   | ラヴェル:バレエ「ダフニスとクロエ」(全曲)&バレエ「ラ・ヴァルス」 | フィリップ・ジョルダン指揮 パリ国立オペラ座管弦楽団&合唱団

( 825646166848 ) | ステージの上の、演奏家たちの間にきちんと空気があることを感じさせながら、透明な水彩画のような色彩感と高い臨場感を持った録音。「ラ・ヴァルス」でも、優美な部分のシルキーな弦の音色感が素晴らしい。グランカッサも良く録れている。 |

| 76 |   | ワルシャワ&ザルツブルク・ライヴ | グリゴリー・ソコロフ(ピアノ)

( UCCG-1734 ) | 2枚組のCDからザルツブルク音楽祭での演奏を選択。前半はベートーヴェンの《ハンマークラヴィア》。アンコールが5曲で、ラモーを、拍手をもらいつつやっている。前半から客席の空気感を感じながらの演奏で、ライヴらしいライヴ盤だ。 |

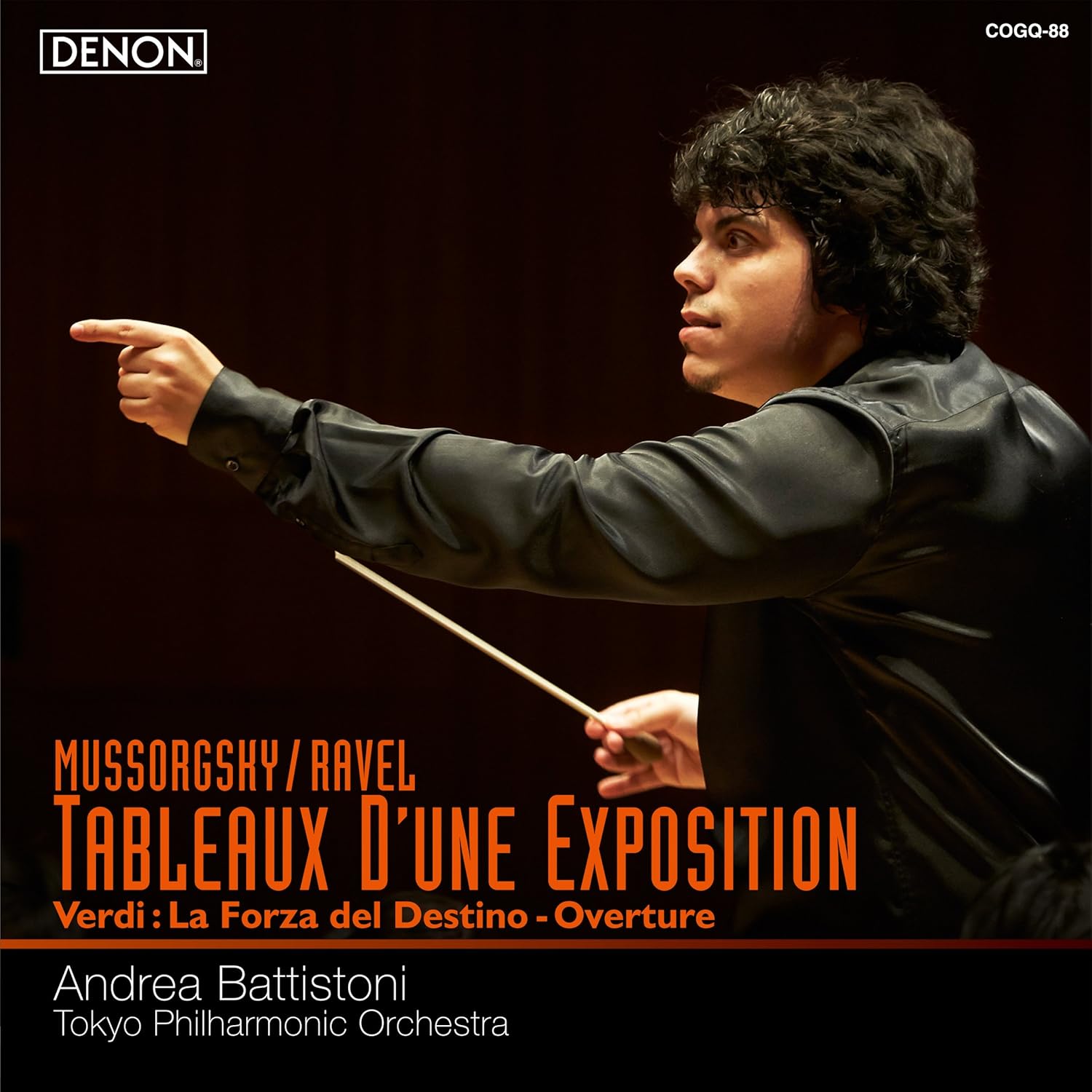

| 77 |   | ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲《展覧会の絵》他 | アンドレア・バッティストーニ指揮 東京フィルハーモニー交響楽団

( COGQ-88 ) | 東京オペラシティコンサートホールの響きをうまく生かした録音で、ステージ上のオーケストラが立体的に見えてくる。シューボックス型のネガをうまく排除できている。フォルティッシモになった時も音が飽和せず、質感の描写も悪くならない。 |

| 78 |   | ラフマニノフ:交響曲第2番 | 山田和樹指揮 仙台フィルハーモニー管弦楽団

( OVCL-00532 ) | 二日間のライブテイクからの録音だが、集中度の高い演奏だ。現実の瞬間を忘れるイメージの美しさがあり、推進力とかうねりといった要素が横溢。なおかつそれが音として収録されている。ホールも奥行きと左右方向の響きのバランスがいい。 |

| 79 |   | マーラー:カンタータ《嘆きの歌》、ベルク:《ルル》組曲 | ピエール・ブーレーズ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ドロテア・レッシュマン(ソプラノ)、アンナ・ラーション(コントラルト)、ヨハン・ボータ(テノール)、アンナ・プロハスカ(ソプラノ)

( UCCG-1620 ) | マーラーの1988年から89年にかけて書かれた作品とベルクの1934年のルル。この2曲を客観的に描いた演奏。2曲のそれぞれの濃密な空気感が録音としてきちんと捉えられており、このオーケストラを使った意味が伝わってくる。 |

| 80 |   | カレイドスコープ | カティア・ブニアティシヴィリ (ピアノ)

( 88875170032 ) | 3曲ともにオーケストラバージョンが存在する曲だが、オーケストラの縮小形ではなく、ピアノの、ピアノによる、ピアノのための曲であるという高い表現力を持った演奏。近いマイキングで、そのディテールからダイナミズム、色彩感まで聴かせてくれる。 |

| 81 |   | ブラームス:ピアノ協奏曲第1番&第2番 | エレーヌ・グリモー

( 479 1058 ) | 薄くはないオーケストレーションに対してピアノの存在感が対等になっているが、ピアノをトリミングしているわけではない。演奏の温度感の高さ、ソロピアノのエモーショナルな感じが録音としてもいいバランスを生んでいる。 |

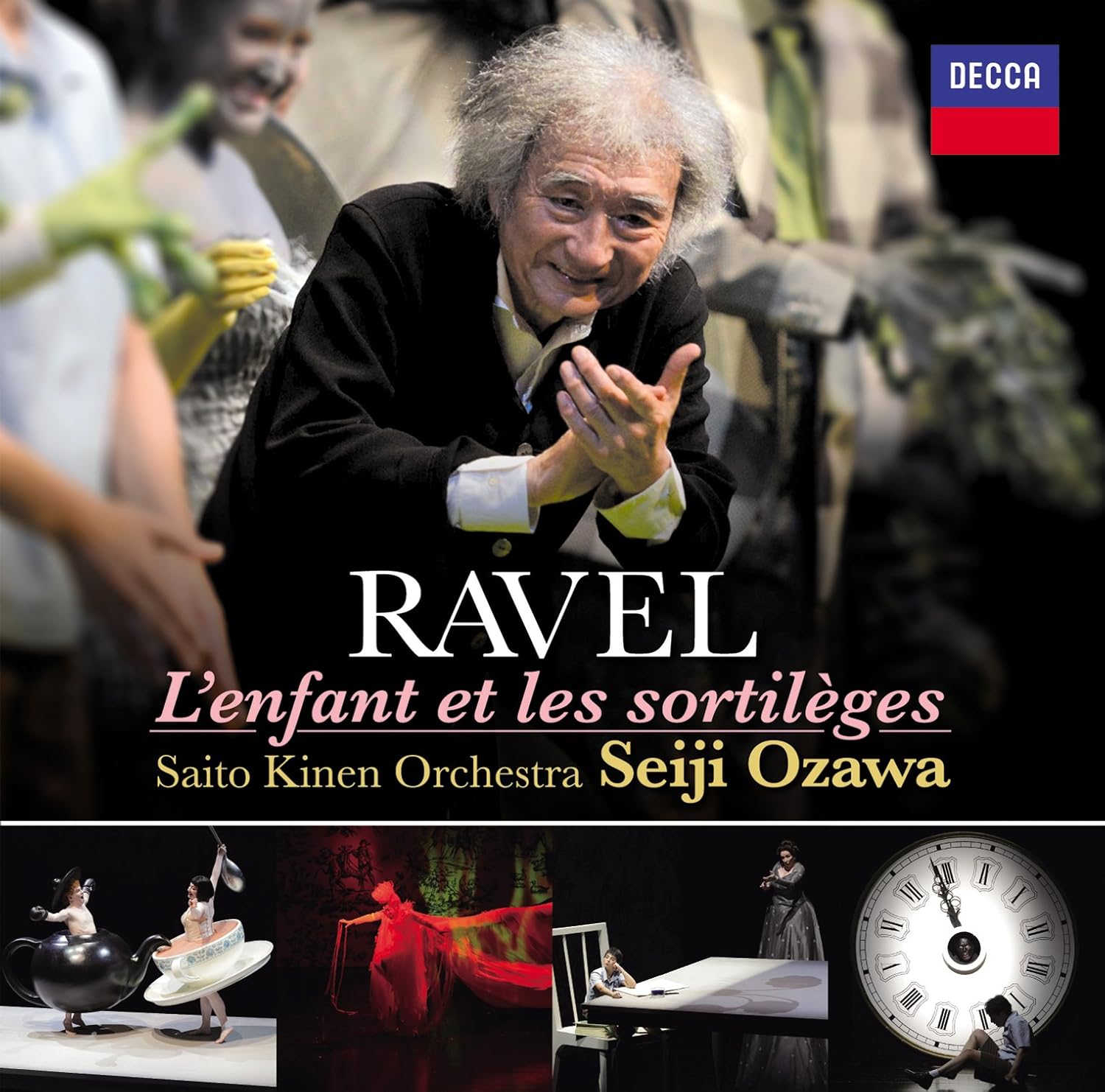

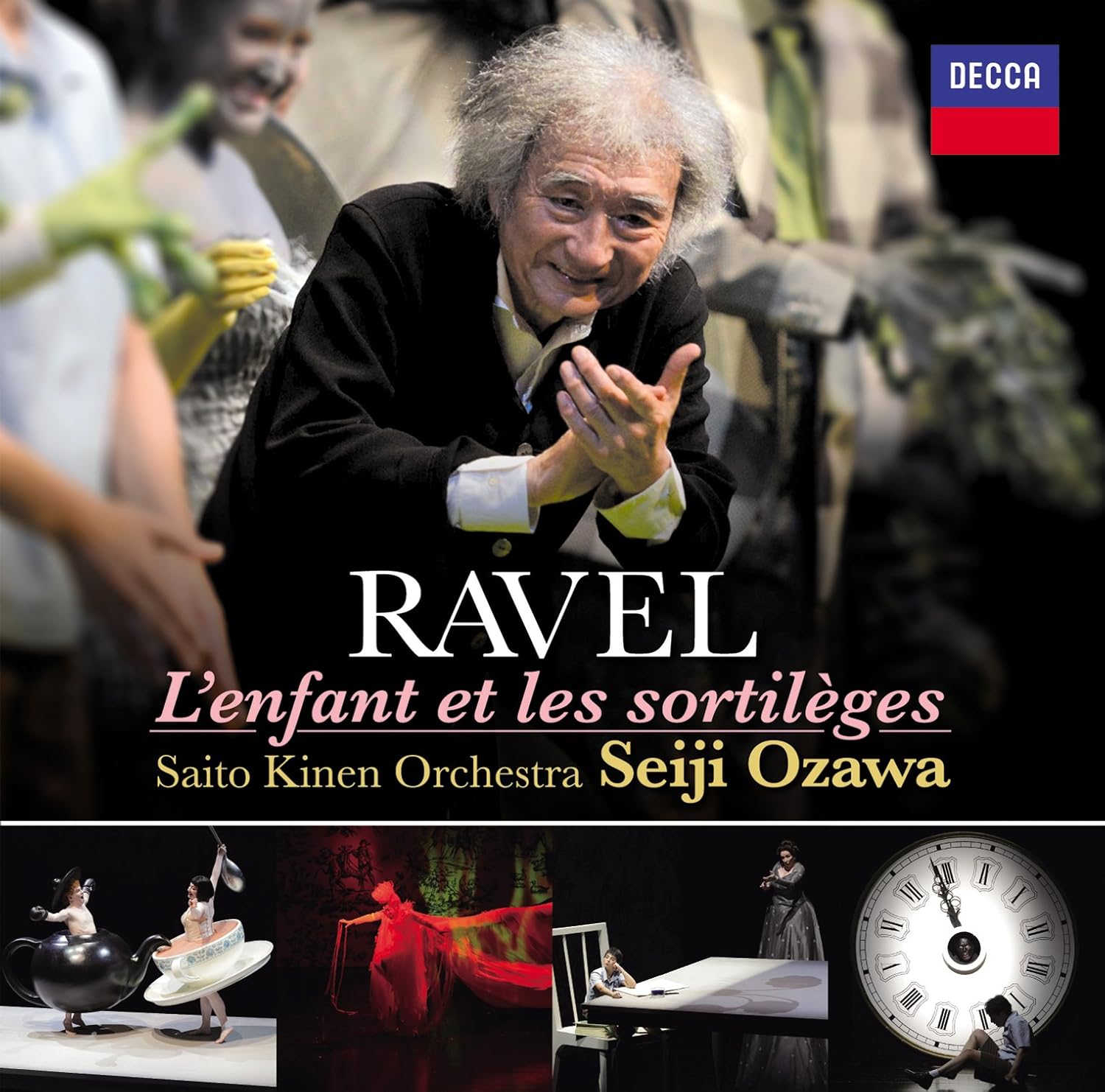

| 82 |   | ラヴェル:歌劇《こどもと魔法》 | 小澤征爾

( UCCD-1403 ) | まつもと市民会館でのライヴ盤。ステージ上の歌手や合唱団と、オーケストラのそれぞれの音をきちんと収録。音場感としては内容のファンタジーを反映してもいるが、細部まで良く聞き取れる録音。ちなみに第58回グラミー賞クラシック部門「ベスト・オペラ・レコーディング」受賞作。 |

| 83 |   | バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲集、3つのヴァイオリンのための協奏曲 | レイチェル・ポッジャー

( CC SSA 34113 ) | レイチェル・ポッジャーがディレクターを務め、ポッジャー自身によっで選抜、結成したアンサンブル、ブレコン・バロックといっしょに演奏。ピリオド楽器による演奏云々よりも実に生き生きとしたバッハで、それが空間性豊かに録音されている。 |

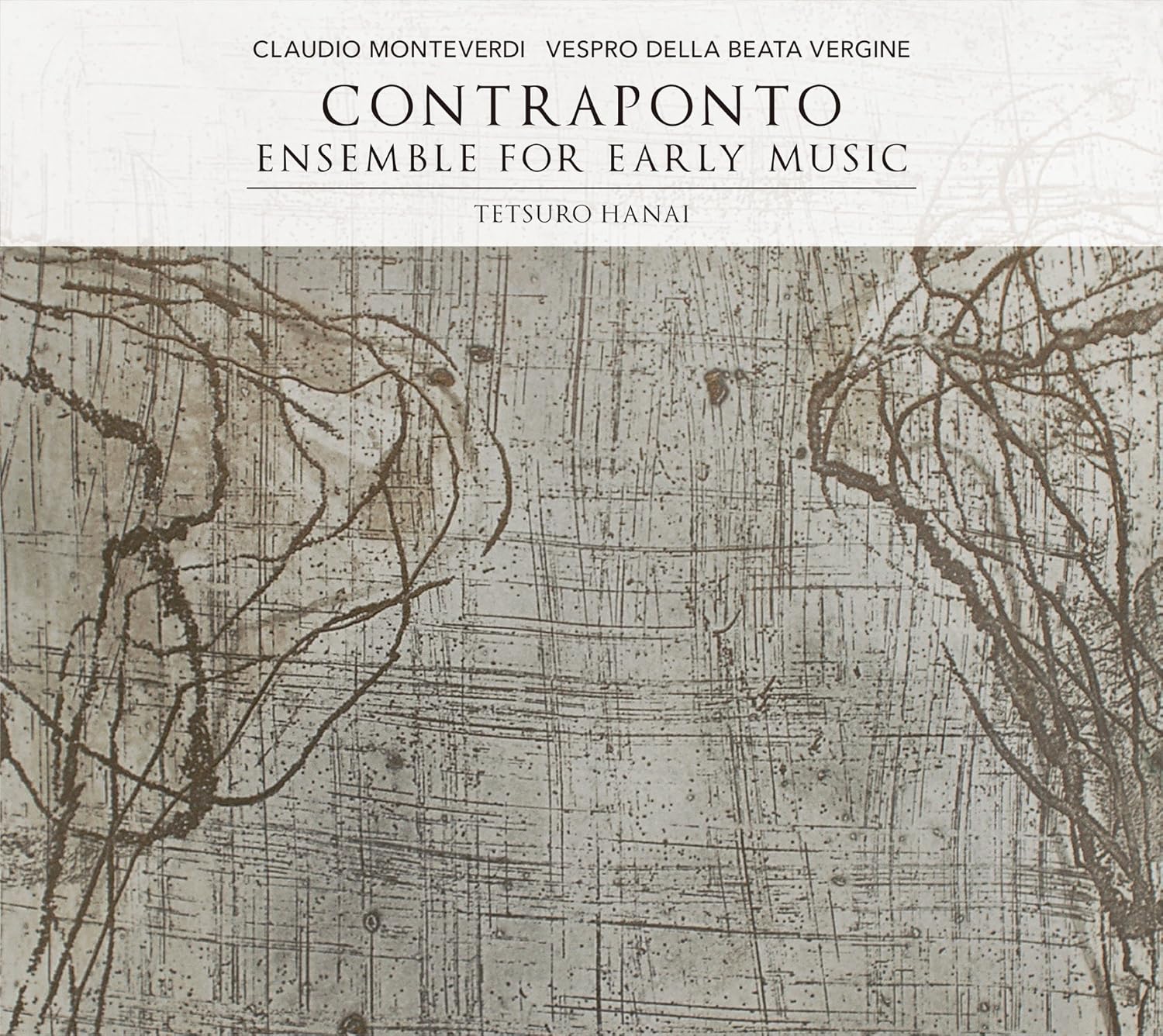

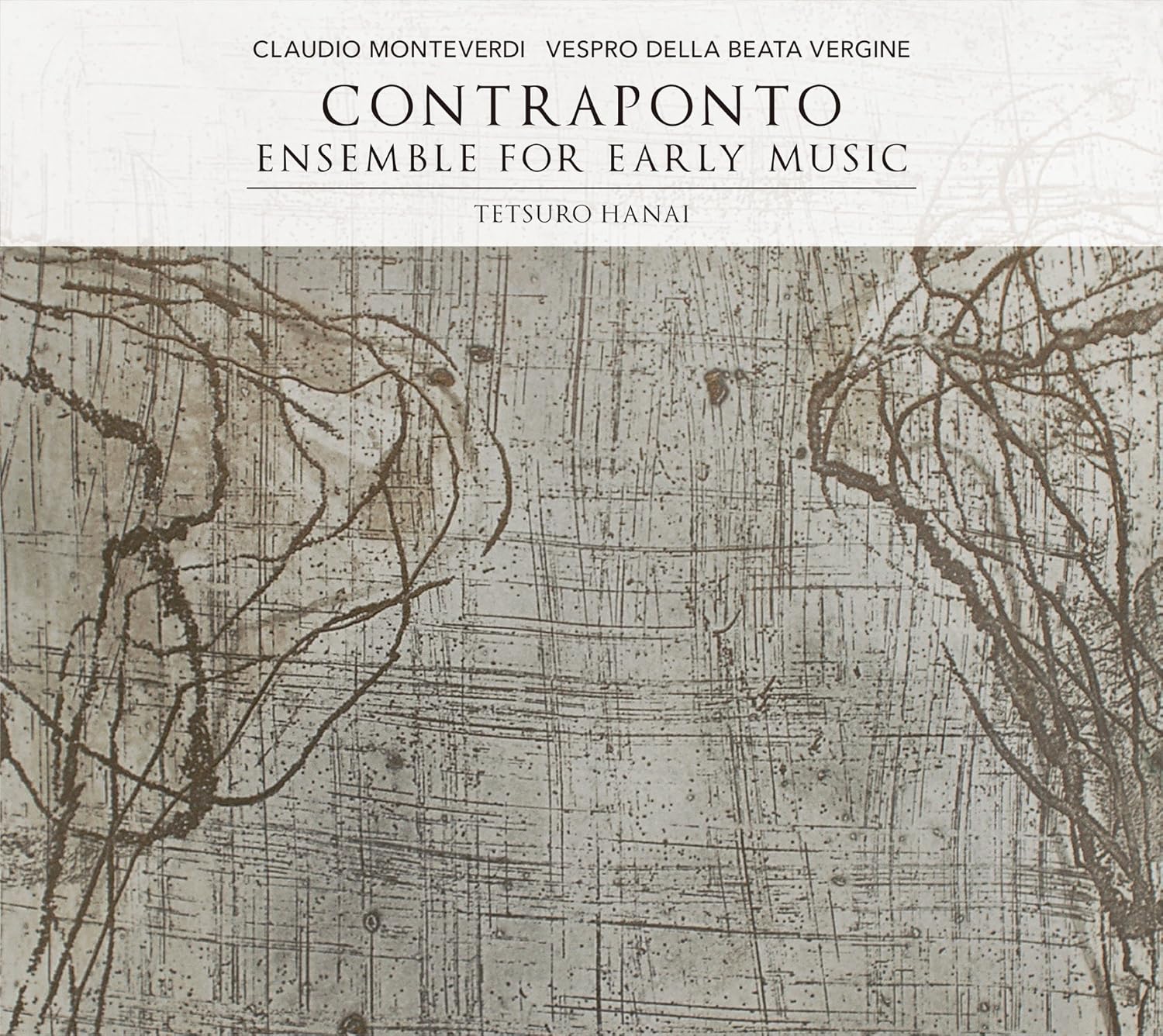

| 84 |   | クラディオ・モンテヴェルディ:『歳暮の夕べの祈り | 古楽アンサンブル

( OTVA-0006 ) | 東京カテドラル聖マリア大聖堂で収録されたライブ録音。古楽アンサンブルと声楽の、雅びで豊饒な音楽と、残響音7秒というカテドラルの音響がひとつになり、大きな音場空間を作り上げている。空気感たっぷりの録音だ。 |

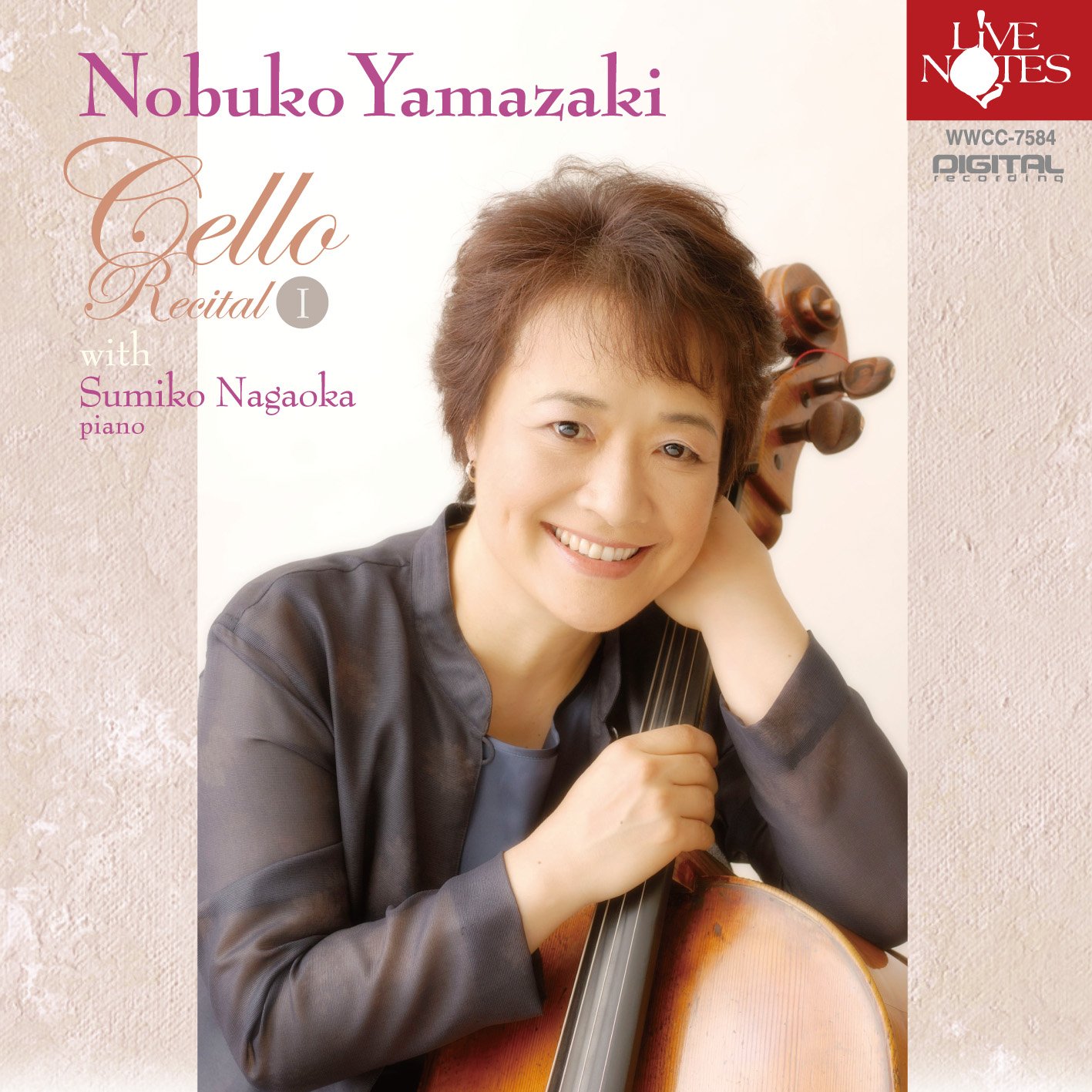

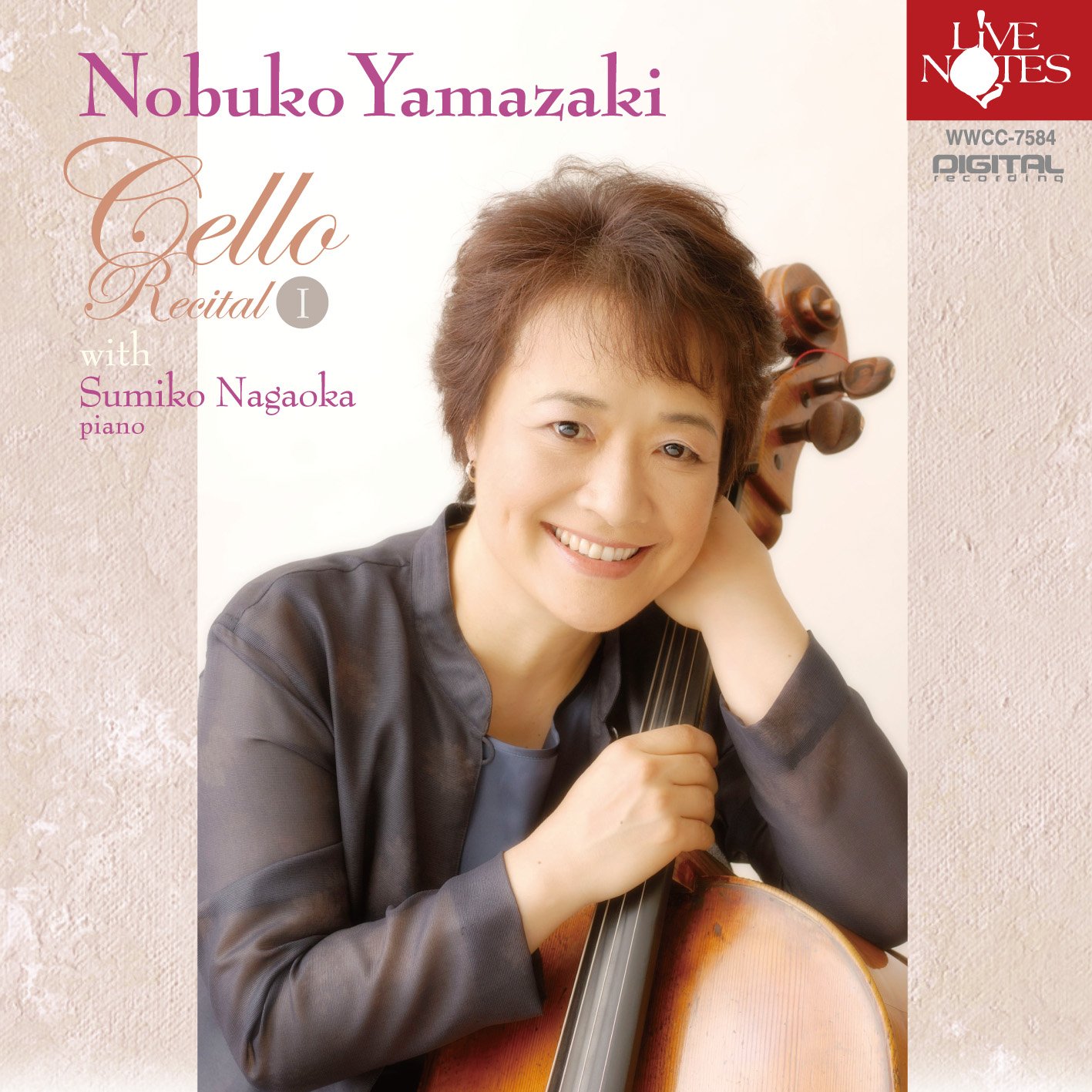

| 85 |   | チェロ・リサイタル | 山崎伸子

( WWCC-7795 ) | ベートーヴェン、ブリテン、ショスタコーヴィチを、二人の深みのある音で聴ける。マイクは楽器に近く、左手のチェロと右手奥のピアノの大きめの音像が離れめに見えている。それぞれの楽器のディテールがよく聞こえてくる親密な録音。 |

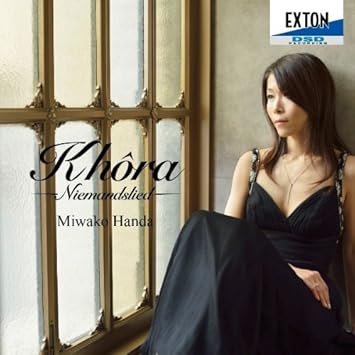

| 86 |   | コーラ -ソプラノ名歌曲集- | 半田美和子、山田武彦

( EXCL-00092 ) | 小さめの音像で、左手にソプラノ、右手奥にピアノがくっきり定位。現実のコンサートホールというよりも、とても静謐な空間の中で音楽と向き合っている印象の録音だ。選曲も意識の高いもので通して楽しめる。 |

| 87 |   | オルフ:世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」 | ヨス・ファン・インマゼール

( ZZT353 ) | 1937年初演という曲だが、その当時の楽器を使い、当時の規模の編成を意識して三管編成に対して、弦楽器は総勢28名に抑えている。細部まで血の通ったオルフで、繊細な部分からエネルギッシュに前進するところまでを再現。録音も臨場感高いものだ。 |

| 88 |   | ショスタコーヴィチ:交響曲第10番、パッカサリア | アンドリス・ネルソンス

( UCCG-1709 ) | これらの曲の持つ重厚さや清冽さなど、複雑な要素を表現する演奏。オーケストラに近い録音で、特に左右方向に広い音場空間を持っているが、指揮者の感じているショスタコーヴィッチへの共感を表現しているのだろうか。 |

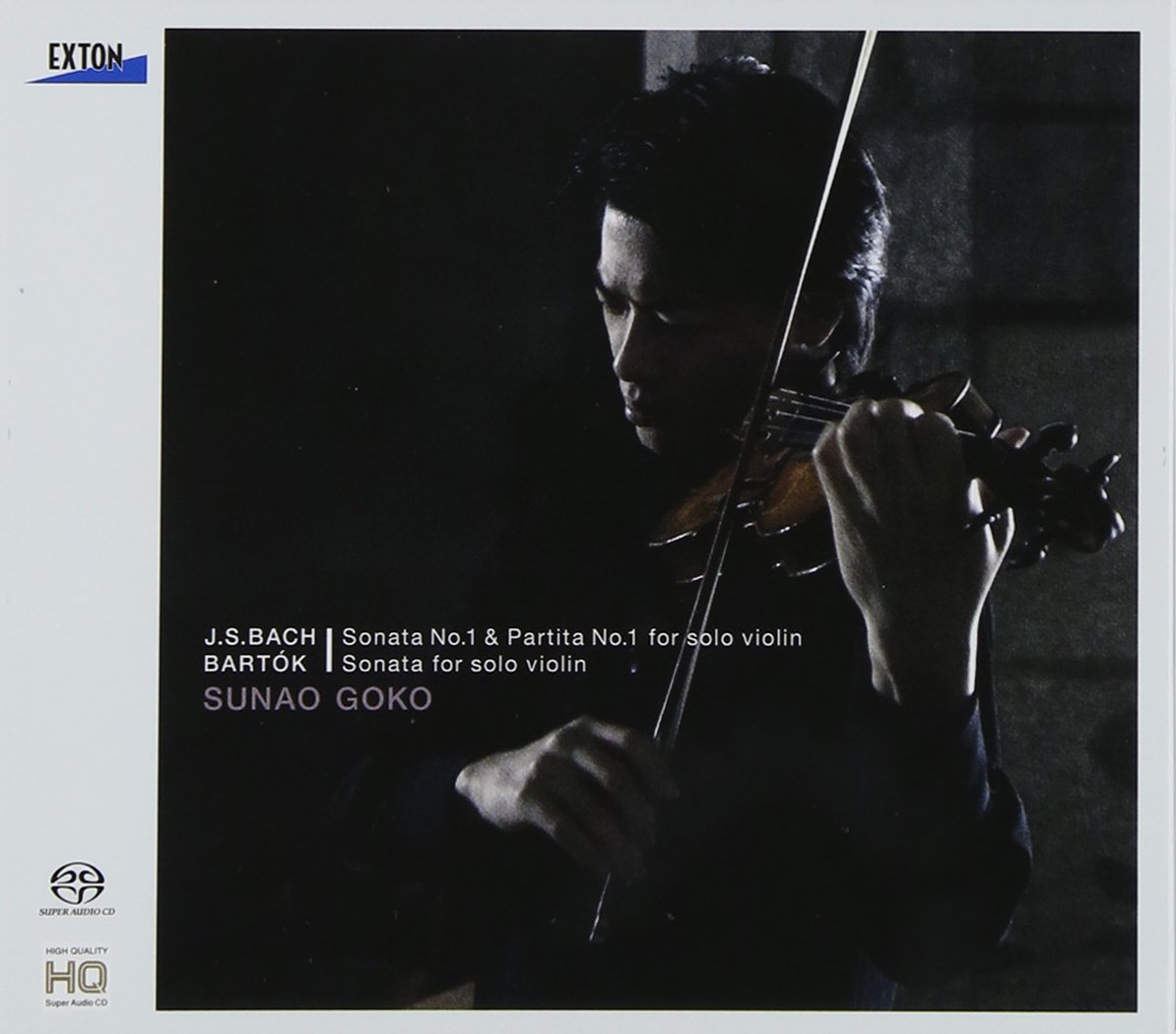

| 89 |   | J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリンソナタ&パルティータ第1番、バルトーク:無伴奏ヴァイオリンソナタ | 郷古廉

( OVCL-00523 ) | プラハの教会で収録されているが、ホールトーンの割合が多く、もうすこしヴァイオリンの実音成分が多めだったらという気がするが、なにしろ圧倒的な技術であり音楽力を持っている。いまどきこんなに巨匠的な演奏も珍しい。 |

| 90 |   | これがポスト・クラシカルだ! | 〇V.A.

( UCCS-1191 ) | クラシックの編成にエレクトロニカ(主に1990年代以降の電子音楽)の要素を取り入れたものなど、いわば新しいクラシック音楽のコンピレーション。楽器や電気楽器といった音自体だけでなく、音像や音場感自体に新鮮な感覚がある。 |

| 91 |   | ベルディ:歌劇《トロヴァトーレ》 | トゥリオ・セラフィン

( ESSG-90114 ) | 『5グレイト・オペラズ』の中のひとつで、1962年、セラフィン84歳の時の録音。素晴らしい唄と演奏。高い鮮度感の録音。イタリア人作曲の曲を、イタリアの指揮者がイタリアのオーケストラを振っているという雰囲気の良さが最高だ。 |

| 92 |   | マーラー:交響曲第5番 | サー・ジョン・バルビローリ

( ESSE-90057 ) | ゆっくりめのテンポの深情けな演奏で、細部まで慈しむように指揮をするバルビローリ69歳、亡くなる前年の1969年の録音。濃密なヴァイタリティのある音が出てくるのも実に素晴らしい。現代的な音場感ではないが、エネルギーがたっぷりつまっている。 |

| 93 |   | ストラヴィンスキー:バレエ《ペトルーシュカ》、バレエ《プルチネルラ》 | クラウディオ・アバド

( ESSG-90010 ) | アバドのストラヴィンスキーは1976年に《春の祭典》が印象的だったが、1980年録音のこの《ペトルーシュカ》も鮮やかな色彩感とスタイリッシュなリズムの立った演奏だったの。その印象がそのまま甦ったリマスタリングだ。 |

| 94 |   | J.S.バッハ:ヴァイオリン協奏曲集 | ヘンリック・シェリング

( ESSD-90140 ) | 1976年録音。昨今のピリオドスタイルやその影響を受ける演奏からするとずいぶんのんびりした演奏だが、この品のある感じは他に得難い。また、シェリングのガルネリのほっこりした感じが素晴らしく、このリマスタリングでもしっかり聴くことができる。 |

| 95 |   | シベリウス:交響曲第2番、トォオネラの白鳥、交響詩「フィンランディア」 | ヘルベルト・フォン・カラヤン

( ESSE-90058 ) | 1980年の録音で、2番ではベルリンフィルの色彩感やエネルギー感は持ちつつ、濃密というよりも、より涼やかな空気感を持っている。「フィンランディア」での弦楽器、管楽器のそれぞれの質感やエネルギーの描き分けも素晴らしい。 |

| 96 |   | ストラヴィンスキー:「ペトルーシュカ」からの3楽章、プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第7番 | マウリッツィオ・ボリーニ(ピアノ)

( ESSG-90088 ) | ポリーニが1960年に18歳でショパンコンクールで優勝した後、本格的に演奏活動を開始した時期、1971年の録音。鮮烈な印象をそのままにリマスタリングできている。CD層でもかなりの領域までの再現性を持っている。 |

| 97 |   | マーラー:交響曲第1番 | クラウス・テンシュテット

( ESSE-90068 ) | 1993年までしか指揮活動を出来なかったテンシュテットにとっては晩年とも言える1990年、64歳の時の録音。オーケストラの集中力が高く、マーラーの叙情的な面からエネルギッシュな面までを感じさせる演奏で、各パートの演奏も良く聞こえてくる。 |

| 98 |   | ヴェルディ:歌劇《椿姫》全曲 | カルロス・クライバー指揮 バイエルン国立管弦楽団、バイエルン国立歌劇場合唱団、イレアーナ・コトルバス(ソプラノ)、プラシド・ドミンゴ(テノール)、シェリル・ミルンズ(バリトン)他

( ESSG-90094 ) | 『4グレイト・オペラズ』のひとつ。しかも2部の途中までだが、それでもこの素晴らしいソリストたちの布陣と、指揮者の魔法のようなリズム。1976年から77年にかけての録音で、ソリストたちが大きくトリミングされている。 |

| 99 |   | ドヴォルザーク:チェロ協奏曲、ベートーヴェン:チェロ・ソナタ第3番 | ピエール・フルニエ(チェロ) ジョージ・セル指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 フリードリヒ・グルダ(ピアノ)

( ESSG-90087 ) | グルダとやっているベートーヴェンは1959年。セルとのドヴォルザークが1962年の録音だが、音としての不鮮明な感じや古くさいニュアンスは毛頭ない。フルニエの品のある、中庸を得た演奏とその音が沁みるように入ってくる。 |

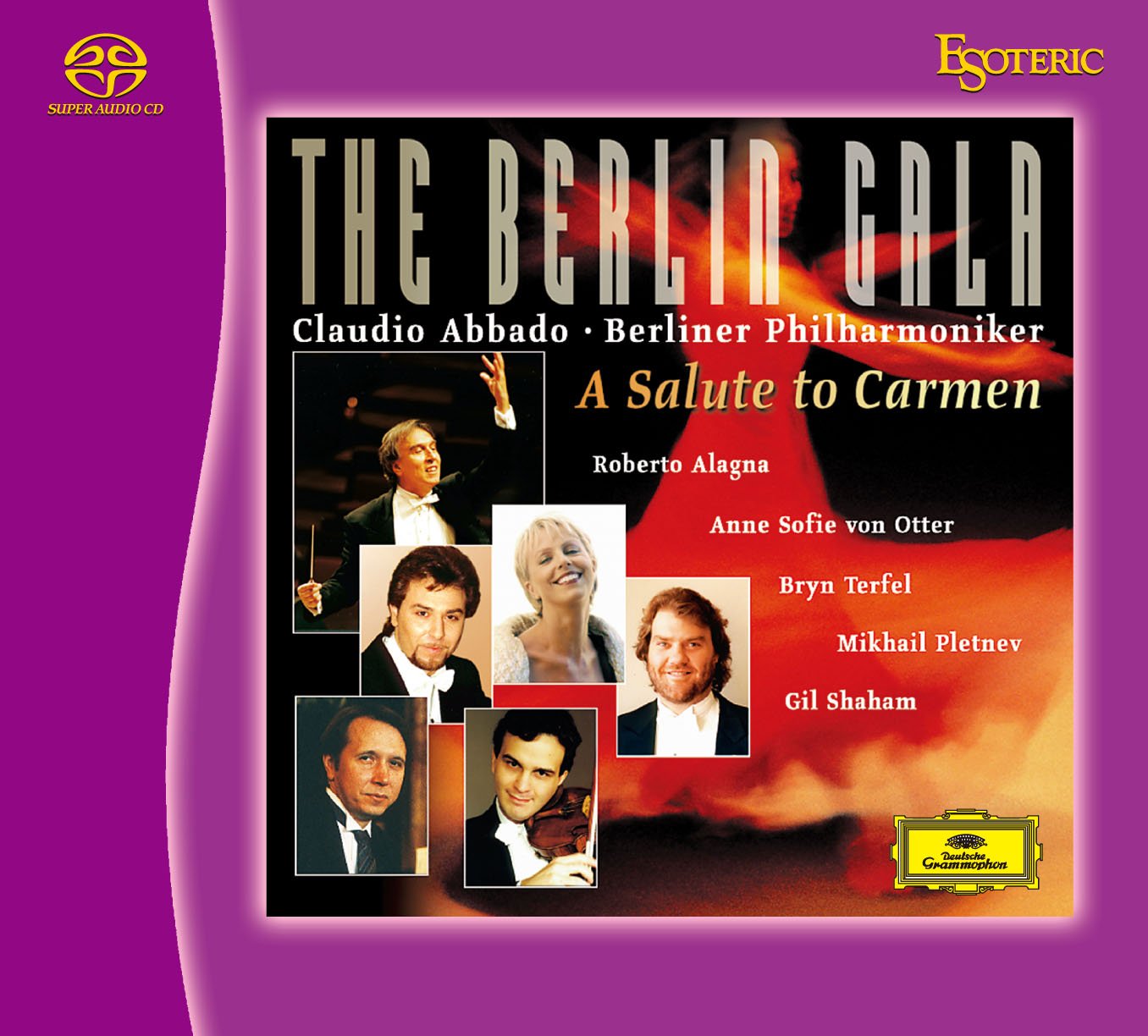

| 100 |   | ジルヴェスター・コンサート1997 | クラウディオ・アバド

( ESSG-90098 ) | タイトル通り、1997年の素晴らしい流れを持ったライブ盤で、時にソリストと指揮者のやりとりや客席の盛り上がりが伝わってくる。筆者の愛聴盤であり、オーディオを判断するリファレンスでもあり、いいオーディオで聴くほどに情報量が入っている。 |