お酢屋「飯尾醸造」の経営をV字回復させた5代目が「町」と「人」に投資する理由

明治26年(1893)創業のお酢屋「飯尾醸造」。

14年連続でミシュラン二つ星に輝く寿司店などに愛される飯尾醸造では、素材である米は契約農家で無農薬栽培したものを使用し、これを飯尾醸造の杜氏が一度日本酒にする。

その後、酢酸菌を加えて発酵、熟成させるという伝統的な手法を守っている。

そんな老舗の飯尾醸造五代目の飯尾彰浩さんは「町」と「人」への投資が重要だと言う――、それはなぜか。飯尾彰浩さんにお話しを伺いました。

「てんぷら近藤」を訪ねた日

14年連続でミシュラン二つ星に輝く、「てんぷら近藤」。明治26年(1893)創業のお酢屋さん、飯尾醸造5代目の飯尾彰浩さんは、初めてこの銀座の名店に足を運んだ日の出来事を、昨日のことのように覚えている。

2007年のある日、飯尾醸造のお酢を愛用している東京の歯科医から、食事に誘われた。その目的地が、「てんぷら近藤」だった。その時に、「お酢を持ってくればいいんじゃない?」と言われたので、父の代から20年以上かけてようやく開発に成功した新商品「富士酢プレミアム」を持参した。

それまで、飯尾醸造の看板商品は「純米 富士酢」だった。一般的な米酢の場合、1リットルに対して使用する米の量は40グラム程度なのだが、このお酢は200グラムを投じている。しかも、その米は契約農家で無農薬栽培したもので、これを飯尾醸造の杜氏が一度日本酒にした後、酢酸菌を加えて発酵、熟成させるという伝統的な手法を守っている。

自社で無農薬米を育て、酒を醸してからお酢を作っているのは、全国でも一軒、飯尾醸造のみ。この製法と豊かな風味で「純米 富士酢」は多くの支持を集めていたのだが、昔ながらの米酢が珍しくなってしまったことで、その香りを敬遠する人もいた。

飯尾さんの父、毅さんは長年その評価に悩み、飯尾さんが子どもの頃から「この独特の香りをどうにかしたい」と言われてきた。その試行錯誤については後ほど詳述するが、飯尾さんは320グラムの米を使って旨味や甘味を最大限に引き出し、劇的に香りを変化させることで、見事にその課題を解決した。それが、よりマイルドかつ深みのある味に進化した「富士酢プレミアム」だ。

歯科医とともに「てんぷら近藤」を訪ねた飯尾さんは、店主の近藤文夫さんと挨拶を交わした後、完成したばかりでまだラベルもない「富士酢プレミアム」を手渡した。すると、近藤さんはその場で栓を開き、手の甲にお酢を落としてペロリと舐めた。そうそうたる著名人を唸らせてきた料理人が、どんな反応をするのか……。飯尾さんは息をのんで、一挙手一投足を見守った。

ん、と頷くような仕草をした近藤さんは、飯尾さんに向き直り、こう言った。

「これ、来週から使いたいから一升瓶を6本送ってくれる?」

その言葉を聞いた瞬間、飯尾さんは両手に鳥肌が立つのを感じた――。

1960年代から無農薬栽培の米作り

飯尾さんは1975年、飯尾醸造が醸造所を構える京都の宮津で、男女の双子の兄として生まれた。長男だったこともあり、物心ついた時から後継ぎになることを受け入れていた。

「僕はお酢屋になりたいと思ったことがないんです。一方で、なりたくないと思ったこともなくて。単純に現実として、自分が店を継ぐんだろうなと思っていましたね」

提供 飯尾醸造

京都にある明治26年創業のお酢屋さんというと、「老舗の名門」というイメージがあるが、決して順風満帆ではなかった。飯尾さんの祖父、輝之助さんが三代目を務めていた頃は、お酢だけでは食べていけず、ビールなどを一緒に販売していた時期もある。父・毅さんも家を継ぐ気はなく、大学を出た後、地元の信用金庫に勤めた。

転機になったのは、1964年。当時は効率優先で強力な農薬が撒かれており、田んぼからフナやドジョウが姿を消していた。その様子を目の当たりにした輝之助さんが「こんな米から酢を造っとったらあかん!」と、地元・宮津の農家を一軒一軒まわって「農薬を使わんとお米を作ってくれまへんか」と頼み込み、無農薬栽培の米作りに取り組み始めたのがこの年だ。

提供 飯尾醸造

無農薬栽培米を使った「純米 富士酢」を売り始めたのは、1969年。その頃は水俣病、イタイイタイ病などさまざまな公害病が顕在化し、社会問題化していたため、「子どもに安全なものを食べさせたい」というニーズを捉えて、急速に売り上げが伸び始めた。そこで父・毅さんが家に戻り、家業を受け継ぐことになる。「祖父が無農薬栽培の米を使っていなかったら、とっくに潰れていたと思います」と飯尾さん。

『美味しんぼ』でも紹介されたお酢

三代目の先見の明によって経営が持ち直した飯尾醸造だが、先述したように、4代目の父・毅さんはずっと主力商品「純米 富士酢」の香りに対する評価に、心を痛めていた。

飯尾醸造のお酢づくりは、手が込んでいる。収穫した米を自社で精米。杜氏と蔵人が手作業で米に麹菌をまぶし、丸2日かけて米麹をつくる。この米麹を使い、今度は40日間かけてお酢のもとになる酒を造る。

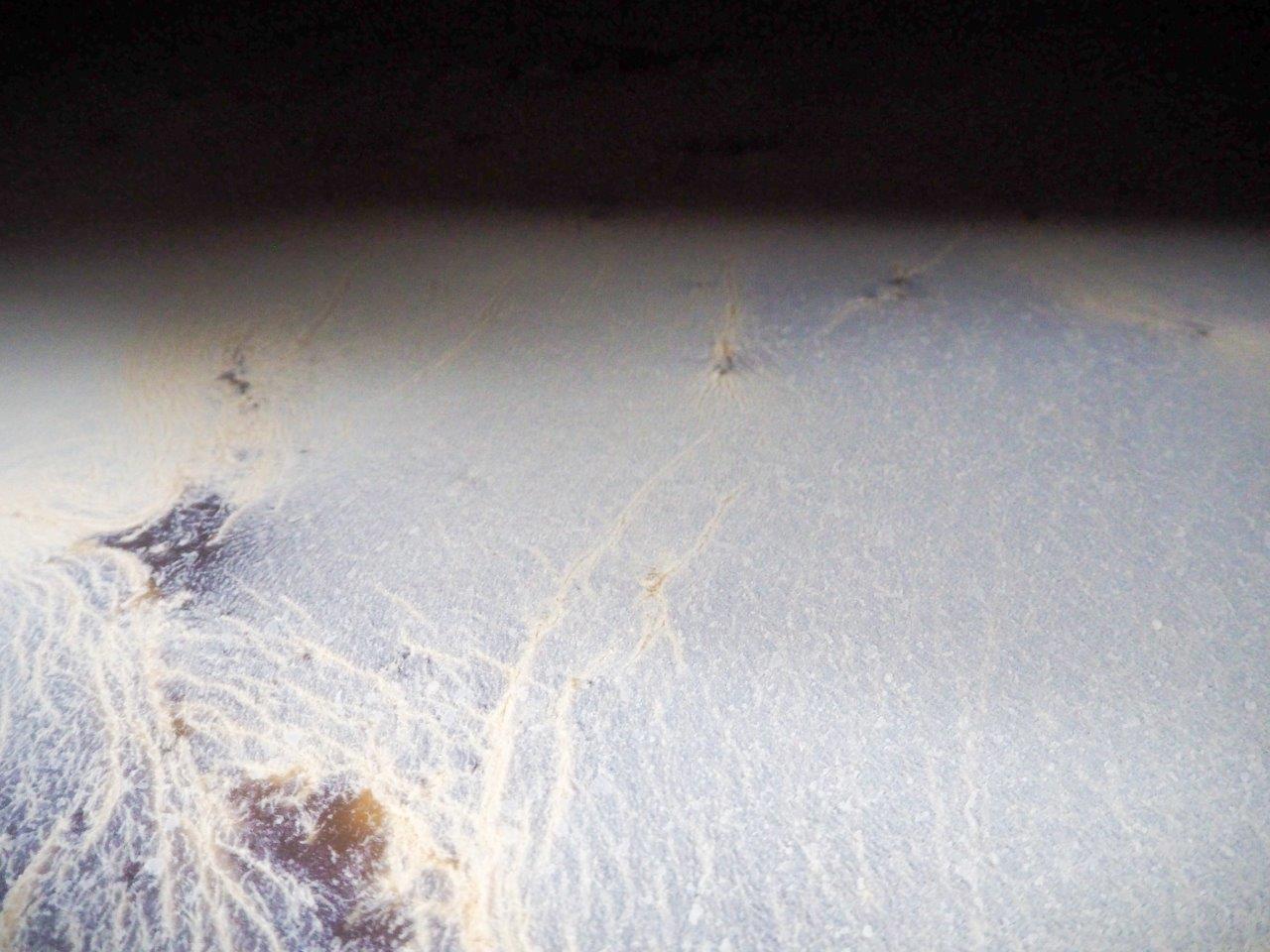

自社の酒蔵で作った酒をお酢蔵のタンクに移し、種酢と水を加え、表面に酢酸菌膜(文字通り、酢酸菌の膜)を浮かべる。その後、100日ほどそのままの状態で発酵させる。これを「静置発酵」という。発酵が終わると、今度は熟成蔵へ。ここで300日ほど熟成させることで、ただ酸っぱいだけではない、まろやかなお酢ができあがる。

写真は酢酸菌膜の様子。100日ほどかけて酢酸発酵を行い、熟成蔵へ移してからは300日かけて熟成させている

機械化せず、伝統製法で丁寧に作ったお酢の評価は高く、1998年、グルメ漫画の金字塔『美味しんぼ』でも紹介されている。その香りは、スーパーなどで売っている大量生産のお酢とまるで違うのだが、消費者にとっては大手のお酢の香りが当たり前になってしまっているため、「なにか違う」と思われ、避けられてしまうこともあった。

「純米 富士酢」独特の香りの理由は、わかっていた。ダイアセチルという成分だ。そのため、4代目の父・毅さんは飯尾さんが小学校高学年の頃から「お酢の権威である東京農大の柳田教授の研究室に入って、ダイアセチルを減らすための研究をしてほしい」と言い聞かせられていた。

ちなみに、ダイアセチルはチーズやお酢などにとって、コクを与える大切な香気成分のひとつでもある。

飯尾さんはこの課題を解決するという使命を抱いて、東京農業大学に進学。大学3年生の時、狙い通り柳田教授の研究室に入ることができた。しかし、大学3、4年生の時はまったく別の研究をしている大学院生のサポートをしなくてはならかったため、ダイアセチルの研究を始めたのは大学院に入ってからだった。

大学院で2年間調べた結果、出た結論は「ダイアセチルを構成する酵素の遺伝子を破壊しないと難しい」。せっかく無農薬栽培の米を使っているのに、遺伝子破壊などできるはずもなく、香りの課題はそのまま残された。

コカ・コーラで学んだこと

飯尾さんが再びこの課題に挑むのは、しばらく経ってからのこと。2000年に大学院を卒業後、コカ・コーラ社に入社した。

「食品メーカーを受けていたのですが、当時は就職氷河期なうえに、実家がお酢屋の長男、農大の醸造学科の大学院卒でしょ。誰が見ても、いつかは会社を辞めて実家に戻るってわかりますよね。だから、履歴書の段階でよく落とされていました。コカ・コーラだけはそれを承知した上で採用してくれたので、有り難かったです」

伝統を守る京都のお酢屋さんと対極にありそうなグローバル企業のコカ・コーラだが、大きな学びがあったという。

最初の2年間は、営業所に配属され、営業マンとして働いた。コカ・コーラ社の製品をなるべくたくさん売るのが仕事だ。その時の上司がよく口にしていたのが「全体最適」。目先の利益を追うのではなく、自分の営業先や営業所だけの幸せを考えるのではなく、中長期の視点に立って全体が良くなることを意識せよと教わった。

この営業時代に気づいたのは、「売り込みが苦手」ということ。幸い、1年目、2年目の社員はノルマがなかったので、「それなら営業のサポート役に徹しよう」と考えた。スーパーでよく見る「コーラ1.5リットル〇円!」というポップは、営業マンが作るものだった。営業まわりをした後に作る必要があるため、面倒なうえに残業の原因にもなっていた。そこで、10人いた営業マンのポップ作成をすべて請け負うことにした。

「紙を用意して、サイズ、縦・横、どの商品、値段などを記入して僕の机の上の箱に入れておいてくれたら、翌朝始業時間までにポップをお渡しするという社内サービスにしたんです。そうしたら残業しないで済むじゃないですか」

さらに、近所のコンビニの売り上げデータを分析し、売れている商品の理由を分析して所長に提出するようにした。

入社してすぐ過去最低の売り上げを記録

この取り組みが評価されたのだろう。コカ・コーラが社員教育のために「ラーニングセンター」を作り、全国の社員向けの教育プログラムを作ることになった時、そこに配属された。次の2年間は全国の拠点を巡って、教育プログラムを実施する役割を担った。そのプログラムを受けるのは、40代、50代の歴戦の営業マン。実績のない20代の飯尾さんは歓迎されなかった。

「若造が大先輩に話を聞いてもらうのは、難しいんですね。皆さん、斜に構えているので。そのうえでいかに伝えるのかを考えてプレゼン資料を作りましたし、話を聞いてもらうことの難しさや楽しさに気づくことができました」

「全体最適」「売り込みが苦手」という気づきと、「聞き手を惹きつけるプレゼンと話し方の工夫」を学んだ飯尾さんは2004年、飯尾醸造に入社した。

飯尾さんが戻ってからすぐ、それまで3億円ほどだった飯尾醸造の売り上げが、過去最低の2.7億円まで下がった。それは飯尾さんの意見を通したことが原因でもあった。当時の飯尾醸造は、大手の問屋から依頼を受けて、安価なお酢をつくる仕事(OEMという)を請けていた。飯尾さんはOEMをやめようと父・毅さんに進言した。それは「せっかく苦労して作ったのに、よそのおべべを着せたものを世に出すのはイヤ」という想いからだった。

OEMをやめるとなれば、その問屋も面白くない。それが原因で「純米 富士酢」の取引を減らされてしまい、売り上げが落ちたのだ。しかし、それから18年経った現在、飯尾醸造の売り上げは4億円に達している。ここからは、その舞台裏を記そう。

お得意さんとの特別な関係

家業に就いた飯尾さんは、お酢づくりの現場をひと通り経験しつつ、デパートで開催される全国の物産展でお酢を販売した。物産展の期間はだいたい1週間あるので、飯尾さんだけでなく、父、母、東京に住んでいた飯尾さんの妹の家族4人、フル稼働で売り子を務めた。

物産展では、おいしいものが好きな人たちがあれこれと買っていくが、お酢を目当てにしている人は少ない。隣りのブースは行列ができているのに、飯尾醸造のブースは閑古鳥が鳴いているということも珍しくなかった。そこで、少しずつ工夫するようになった。物産展の客のなかには購入品を自宅に配送してほしいという人もいる。そこで「ほかで買ったものも持ってきてくれたら、うちから一括でお送りしますよ」と言うようにした。ほかにそんな面倒なことをするお店はないので喜ばれ、出展するたびに足を運んでくれる人も出てきた。

お酢を買ってくれたお客さんには、「あそこのブースのあの商品もおいしいから、ぜひ寄ってみてください」とお勧めした。もちろん、自分が本当においしいと自信を持って言えるものだけを紹介した。すると、「あの子に聞くと、おいしいものを教えてくれる」と信用された。物産展のたびに顔を合わせるようになり、営業時間が終わった後、食事に誘われることもあった。

お得意さんになってくれた人には、物産展の前にお知らせのハガキを出し、ハガキを持参してくれた人には飯尾醸造で作っている無農薬栽培の米をプレゼントした。さらに、物産展が終わった後に直筆でお礼の手紙を書いた。

こうして丁寧な関係を築いた顧客のひとりが、東京の歯科医。そう、「てんぷら近藤」に連れて行ってくれた人である。

「てんぷら近藤」の話が出てきたので、ここで一度、ダイアセチルの香りという課題に話を戻す。飯尾さんは物産展を巡りながら、この課題の解決にも取り組んでいた。大学院生の時からずっとダイアセチルの香りをなんとか薄められないかと頭を悩ませていたが、ある時、ハッとした。

「お客さんにとっては、ダイアセチルの香りが多いか少ないかなんて関係ない。大切なのは香りが良いか、悪いかだ」

この発想の転換によって、ダイアセチル以外の香りを増やして目立たないようにすればいいというアイデアが浮かんだ。そうして生まれたのが、「富士酢プレミアム」だ。

顧客との地道な交流の積み重ねと起死回生の閃きによって、2007年、富士酢プレミアムが「てんぷら近藤」の近藤さんに認められた。これを機に、飯尾醸造のお酢が名だたる飲食店で採用されるようになっていく。

顧客との交流パーティーから生まれた「手巻キング」

もともと「売り込みが苦手」な飯尾さんは、顧客との関係づくりを深めていった。今や飯尾醸造の一大イベントになっている顧客を招いての田植えも、実家が宮津にあるという物産展のお得意さんに「良かったら、田植えをするので来てください」と誘ったのがきっかけだった。

2007年、参加者5人で始まった体験会は年々拡大し、コロナ禍以前には1年に6日の開催で、延べ200人が参加するまでになった。このイベントは、普段は表に出ない飯尾醸造のスタッフが顧客と交流する場でもある。回を重ねるごとにスタッフと参加者も顔なじみになり、もてなす側のスタッフも楽しみにするイベントになった。

これが、飯尾さんの次の一手につながる。コロナ以前、飯尾醸造では社員旅行を催していた。2013年、東京に行くことに決まり、どうせなら飯尾醸造のお酢を使っているレストランで顧客と交流パーティーをしようという話になった。

当日は、飯尾さんが酒かすを10年以上寝かせて造った稀少な赤酢と富士酢プレミアムを調合し、手巻き寿司を振る舞った。刺身だけでなくポテトサラダなどアバンギャルドな具材を使ったところ大好評で、パーティーも盛り上がった。この時、飯尾さんはまたもハッとする。

「手巻きってすごいクリエイティブ!」

手巻き寿司の楽しさに目覚めた飯尾さんは、同時に「飯尾醸造のお酢を買ってくださいと言うより、手巻き寿司パーティー楽しいよって言う方がいいかも」と思い立つ。手巻き寿司パーティーが広まれば、必然的にお酢も売れる。宮津に戻った飯尾さんは「1年間で1000人と手巻き寿司パーティーをする」と目標を立て、「手巻キング」と名乗って全国行脚を始めた。

手巻キングがシャリコンサルに

訪ねたのは、飯尾醸造の酢を使っている飲食店や飯尾醸造の酢を愛用している料理家。ただ単に「手巻き寿司パーティーやりましょう!」だと面白みがないので、毎回ユニークなテーマを決めて具材を用意してもらった。例えば、兵庫県の但馬で春に開催した時のテーマは「タージマハル」。但馬の春の食材やインド系スパイス料理をベースにした手巻き寿司を作った。

最初の年は、約970人と「テマパ」を開催。これが話題を呼び、2年目以降も全国を飛び回った。やるからにはおいしいシャリを出さなければと飯尾さんも研究を重ね、そのうちに自分でも納得できるシャリが作れるようになった。2017年、その成果として「富士 手巻きすし酢」を発売する。これは赤酢と2種類の米酢、塩で調合したもので、これ一本で手巻き寿司のシャリがおいしく作れるという自信作だ。

同じ頃、手巻キングの活動を知ったひとりの寿司職人から連絡があった。「今、自分の店で作っているシャリに満足できないから教えてほしい」。なんと、シャリを作るプロからアドバイスを求められたのである。飯尾さんは、宮津にまで訪ねてきたその職人から好みの味を聞き、酢を調合することで3種類のシャリを作った。その職人が気に入ったシャリのレシピを渡すと、後日、「シャリがおいしくなりました」と喜びの電話があった。

この出会いを機に2018年、寿司職人とともに酢飯の質向上を目指す「江戸前シャリ研究所」を設立。同じ年、「第1回 世界シャリサミット」を宮津で開催した。

提供 飯尾醸造

「テマパだけだと、社内では社長が遊んでるだけやなと思われたでしょう(笑)。でも、テマパでシャリをいっぱい作ってきた経験からシャリコンサルが始まり、シャリサミットにつながるんです。ぜんぶが偶然で、狙ったわけではありませんが」

毎回200万円の赤字を出してサミットを開催する理由

世界シャリサミットに参加できるのは、寿司職人のみ。当日は、飯尾さんがトップバッターとして科学的にシャリを解説。さらに、飯尾醸造の酢を使用している有名店の寿司職人を3人招き、参加者の目の前でシャリを切り、寿司を握ってもらう。参加者は、有名店の職人が仕込んだシャリを使って自分で寿司を握ることもできる。

会場には海苔、醤油、お米など日本トップクラスの生産者がブースを出すので、参加者が知らなかった食材との出会いもある。職人同士、横のつながりができるのもポイントだ。

寿司職人からの注目度は高く、初年度に参加した40人のうち、ふたりはシンガポールと香港から来ていた。これまで2回開催し、2回目からは参加者を50人に拡大したが、問い合わせ多数でキャンセル待ちが出るようになった。

世界シャリサミットは毎回200万円の赤字になるそうだが、それは投資である。

「シャリサミットに参加すると1日でいろいろな勉強ができるので、一気にスキルアップします。その職人さんがうちのお酢を使ってくれるようになったり、口コミで広めてくれたりするんですよ。お寿司屋さんは気に入ったお酢を使い続けてくれるので、将来的にペイできます」

昔からの顧客を大切にしながら、計200回開催したテマパやシャリサミットで新しい客を開拓する。お互いの顔が見える地道な関係づくりによって、売り上げは4億円に達した。特筆すべきは、直販サイトからの売り上げが1億円にのぼること。小売店で見かけて手に取るのではなく、送料を負担しても飯尾醸造のお酢が欲しいという人たちがそれだけいるのだ。

町が潤ったら自分たちも潤う

しかし、飯尾さんにとってはまだ道半ばでしかない。飯尾さんは2015年から「丹後を日本のサンセバスチャンにする」と公言するようになった。人口18万人の海沿いの小さな町サンセバスチャンには24軒のミシュランガイド星付きレストランがある。世界一の美食の町と呼ばれ、年間70万人もの観光客が押し寄せる。人口20万人、海と山があり、自然の幸が豊富な丹後もサンセバスチャンのようになれるポテンシャルがあるというのが飯尾さんの考えだ。

「コカ・コーラで全体最適を学んだことが大きいですね。町が潤ったらうちも潤うはずなので、町がよくなることが大事だし、今はそういうやり方が一番いいかなと思っています」

その最初の一歩として、宮津市内にあった築120年の古民家を買い取って改装し、2017年にイタリアンレストラン「aceto(アチェート/イタリア語で『酢』)」を開いた。旅の目的地になるレストランを目指し、東京からシェフを招聘してディナーのみ提供する。なぜか? 宮津に宿泊してほしいからだ。過去2回の世界シャリサミットも、「aceto」で開催した。国内外の参加者にとって思い出の場所になれば、また宮津に遊びに来てくれるかもしれないという意図もある。

2020年6月、同じ敷地内に寿司店「すし長蔵」を開いたが、コロナ禍もあり、半年で閉店を余儀なくされた。それで諦めることなく、まもなくポルトガル人の握る江戸前鮨店がオープン予定である。

また、一般社団法人海の京都DMOと組み、海の京都・食の総合プロデューサーに就任。昨年10月より講師として、地元の生産者や中小メーカーの関係者に向けて関係者に「ロングセラー商品とブランドのつくり方」を説いている。

「飯尾醸造って、地元から見るとそんなに努力しなくてもお客さんがバンバン来てるように言われるんですけど、他の会社さんがやっていないようなことをかなり地道に続けてきて今があります。それをひとつひとつ紐解いて、お伝えしています。これはある意味企業秘密なんですけど、地元に発展してもらいたいから、自分が持っているノウハウはぜんぶお伝えしています」

飯尾さんの熱い想いが少しずつ伝播しているのか、丹後のグルメは今、着実にホットになっている。昨年末、京丹後市で知らぬ人のいないスーパーいととめのぼたもちが『マツコの知らない世界』で「世界一」と紹介されて話題になった。関西圏の食通たちが足しげく通う京丹後市の和食店・縄屋は、ミシュランガイドと並ぶフランスのレストランガイド「ゴエ・ミヨ」の2022年度版に掲載。宮津市のお隣り、与謝野町でとれたホップでつくるクラフトビールメーカーも誕生した。

振り返ってみれば、「売り込みが苦手」な飯尾さんはそこでしかできない「体験」を提案することで、顧客を開拓してきた。今度は食という体験を通して、丹後のリピーターをつくろうとしているのだろう。「丹後を日本のサンセバスチャンに」という飯尾さんの願いは、少しずつ実現に近づいている。その先に、飯尾醸造が目指す未来もある。

文・写真(提供を除く) = 川内イオ

編集 = ロコラバ編集部