「昔、スイングジャーナル誌に連載していた『ジャズ・ファン訪問』取材のため、藤岡琢也さんを訪問したのは、1962年6月のことであった。NHKの連続ドラマ『横堀川』で演技賞を得たばかりのこの新人俳優は、その頃青山一丁目の都営アパートに住んでいた。」

これ、どなたの文章かお分かりになるだろうか。声を聞けばすぐにわかるが文章は難しい。

油井正一さんである。

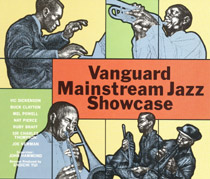

このCDのライナーノートに付いていた。私はこれまでジャズ評論家の文章を自分の文に取り入れたことは一度もない。今回が初めてである。

なぜ引用したかというと実にタイムリーだからである。

タイムリーとはこれまた実に不謹慎な言い方で身の細る思いだが、藤岡琢也さん、つい最近お亡くなりになったのをご存知だろう。

その藤岡さんが、油井さんの取材の際に私の一番好きなレコードです、と言って差し出したのが、このビック・ディキンソン盤だったというのだ。

これは転載しないわけにはいかない。

ビック・ディキンソンは主に1940~70年代に活躍した黒人のトロンボーン奏者。人間の声によく似ていると言われるトロンボーンだが、

なかでもディキンソンの演奏ほどそれに酷似したものはない。人間臭いトロンボーンを吹かせたらディキンソンの右に出る人はいないのである。

少ししゃがれた声で関西弁みたいに聴こえたりする。藤岡琢也さんみたいではないか。

藤岡さんのトロンボーン好きは一部の人の間で有名だ。ジャズ・ファンには不人気楽器ながら世の中には信じ難いほどのトロンボーン好きというのがいて、

私もその一人だが、藤岡さんはその第一人者である。

「もし胸の病気をやらなかったらビッグ・バンドのトロンボーン奏者になろうと思うてましてん。」

藤岡さんは油井さんにこのように語ったという。

油井さんはそれについてこう言われている。

「それもいいが、きっと神様が『俳優になれ』と思し召して彼に病気を授けたのだろう。」

なるほど。でも私は反対である。異議申し立てをしたいと思う。

藤岡さんが一念発起し、きびしい練習の果てトロンボーン奏者になっていたら、きっと谷啓をしのぐ名手が誕生したのではないか。好きこそものの上手なれ、である。

さて、少しCDの紹介をしておこう。

とにかく一曲目の「ラッシャン・ララバイ」。これに尽きる。これ一曲でいい。

この一曲を知るかどうかで君のジャズ人生が変わること間違いなし。

元祖「ラッシャン・ララバイ」なのだ。作曲したのは「ホワイト・クリスマス」のアービング・バーリン。ロシアの移民の子で彼以外にこんな「ロシアの子守唄」は作れない。

よくジャズの世の中で「名演」という言葉が遣われる。では名演とは何か、と問われたらどんなジャズ評論家も一瞬目を白黒させるだろう。一言で答えられる人など誰もいないはずだ。

では、ふつつかながら、私がお答えしよう。

この「ロシアの子守唄」のように、である。絶世の旋律と絶世の楽器の音が一体となったもの。琴瑟相和したもの。それを名演という。

出てくるクラリネット、ピアノ、トランペット、いわんや、トロンボーン。

これらの全ての楽器がこの曲を演奏するために製造された。そう思えてくるほどなのである。

寺島靖国(てらしまやすくに)

1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。

ジャズ喫茶「MEG」ホームページ