コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第213回/クレルンツィス/ムジカ・エテルナの、録音と実演の関係 [鈴木裕]

|

最初に彼らの録音に接したのは、たしか『モーツァルト:歌劇「フィガロの結婚」』(日本では2014/6/4リリース)だった。以来いろいろと録音で聴いて来た。 斬新な解釈と生命力の強い演奏で評価の高い人たちだ。同時にかなり個性的な録音で、そういった意味でもそのアグレッシブさを楽しんだり、真意を図ったり、真意を図りかねたりしてきた。そして、来日した暁には是非生でその演奏を聴き、その本当の魅力や実態を聴いてみたいと思っていた。と、息巻いていた割には気が付いた時には東京でのチケットは売り切れており、2/14の大阪フェスティバルホールでの演奏をのこのこ新幹線に乗って聴きに行った。プログラムはチャイコフスキーの2曲で、前半がヴァイオリンコンチェルト。後半が第6交響曲。この演奏についての雑感などを。 まず後半の第6交響曲のことから。そもそもこの曲、なんか陰々滅々とするような曲で好きじゃなかったのだ(誤解だったが)。特にアマチュアのオーケストラでは陰々滅々なセンチメントを良くやるし、母校の大学オケの定期演奏会でも何年かに一度はチャイ6で、その招待状を見るだけで嫌な気持ちになったものだ。そんな6番嫌いを更生させてくれたのがクルレンツィス/ムジカ・エテルナによる録音だった。うちではハイレゾで聴いている。1~3楽章もいいが、特にその終結部。ズンチャッチャッ、ズンチャッチャと命をかけたワルツを踊っているようだ。意志の強さがあり、引きずりつつもリズムが生きている。主人公にはいまわの際まで美しいものが見えており、そしてさいごは命を燃焼し尽くしてふっとこと切れる。 |

モーツァルトの歌劇「フィガロの結婚」とラモーの「輝きの音(オペラ=バレからの舞曲)」のCD。

モーツァルトの歌劇「フィガロの結婚」とラモーの「輝きの音(オペラ=バレからの舞曲)」のCD。 |

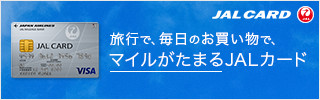

「チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲/ストラヴィンスキー:バレエ・カンタータ「結婚」」。そして「ストラヴィンスキー:春の祭典」のCD。ロシアで教育を受けたクルレンツィス。そしてロシアの都市、ノヴォシビルスクの国立歌劇場と同管弦楽団の音楽監督をクルレンツィスが務めはじめた2004年に生まれたムジカ・エテルナ。現在はやや西寄りのペルミの町に移っている。

「チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲/ストラヴィンスキー:バレエ・カンタータ「結婚」」。そして「ストラヴィンスキー:春の祭典」のCD。ロシアで教育を受けたクルレンツィス。そしてロシアの都市、ノヴォシビルスクの国立歌劇場と同管弦楽団の音楽監督をクルレンツィスが務めはじめた2004年に生まれたムジカ・エテルナ。現在はやや西寄りのペルミの町に移っている。 |

ただしこの人たちの録音についてはいろいろとノーマルじゃない。ラモーでもモーツァルトでもストラヴィンスキーでも、その楽器は絶対そんな音量は出せないだろうというバランスでの細部の強調が多かった。少なくとも演奏している現場をアキュレートに伝えようという録音じゃない。 クルレンツィス/ムジカ・エテルナのチャイ6の録音で特徴的なのは、ダイナミックレンジのやや歪んだ拡大だ。たとえば、一楽章冒頭や、クラリネットが下降のメロディを吹き、スコアではバスーンの指示ながらたいていはバスクラリネットで引き継ぐところ(練習番号で言うと「G」の先からアレグロ・ヴィヴァーチェの前まで。彼らは録音でも実演でもバスクラで吹いている)のような小さい音量の部分でのこれでもかという小ささ。たしかにフェスティバルホールの生演奏でもクラリネットのトップが抜群に上手で、譜面上の指示であるppppp(念のため5個)の指示等を見事に表現しているのだが、録音でも聞こえるか聞えないかくらいのごくごく小さな音量にしてあって、相当にヴォリュームを上げないと聞こえて来ない。そして、それとは反対にその先のアレグロ・ヴィヴァーチェや、練習番号Qのあたりの、大きな奔流に飲まれて難破しそうになるようなffff(ここは4つ。老眼なので目がチラチラして見えにくい)での部分は、単に音が大きいだけでなくコンプレッサーがばっちりかけてあって、実際の音量以上にグワーッと来るような音の入れ方になっている。ちなみにそんな最大音量のところでもピークから6dB程度余裕を持たせているのもちょっと疑問。 |

結論から書こう。録音ではその解釈の独自さやクセの強いミックスなど、ノーマルじゃない要素をいろいろ持っていて、それがゆえに目立つこともできたし、評価も高かった。しかしフェスティバルホールでの生演奏を聴いた印象では、斬新な解釈というよりもこの曲の旧来からの慣例的な要素をすべて見直し、本質を真っ正面から捉えた、熱量の高い、力を出し切った演奏だった。録音ではいろいろあった違和感がなくなり、解釈としてもそれなりにまとまった、濃密な世界が展開された。

|

今回のジャパンツアーでは彼らは5日間で4回のコンサートをやっているが、自分が聴いたのはその4回目のラストの演奏で、その上、東京から大阪に移動しての疲れもあったと思う。特に3楽章は集中力が若干欠けたが、さすがに4楽章では持ち直した。弦楽器は対向配置。ムジカ・エテルナが登場した時はピリオドスタイルなどと言われていたような気もするが、16型の上に、チェロとコントラバスがきわめて充実している。バランスとして金管や木管よりも弦楽器の存在感が高く、あれだけ楽器を鳴らしきって弾いているヴァイオリンにも負けないくらい低弦のバランスが高い。そこにティンパニーがものすごい勢いでアクセントを付けてくる、というのが基本的な音の成り立ち。ティンパニーは音量もデカイが、いわゆる食い気味のリズムで、ベンチャーズのメル・テイラーのようにオーケストラ全体(と、オーディエンス)を煽ってくる。生でも演奏のダイナミックレンジは大きく、クラリネットやホルンのソロの、楽器の発音原理として限界に近いと思えるような小音量からトゥッティの大音量までの表現の幅がきわめて大きい。物理的なデシベルが大きいだけでなく、ギリギリまで出しきるような音の鳴らし方をしてくる。

|

チャイコフスキーの第6交響曲はハイレゾで聴いている。コントロールアプリの入っているiPhoneの画面

チャイコフスキーの第6交響曲はハイレゾで聴いている。コントロールアプリの入っているiPhoneの画面 |

コパチンスカヤとレスチェンコ (pf)のアルバム「Deux ヴァイオリンとピアノのための作品集」。プーランク、バルトーク、ラヴェルらの作品をやっているがこのアルバムも面白かった。これもiPhoneの画面。

コパチンスカヤとレスチェンコ (pf)のアルバム「Deux ヴァイオリンとピアノのための作品集」。プーランク、バルトーク、ラヴェルらの作品をやっているがこのアルバムも面白かった。これもiPhoneの画面。 |

ムジカ・エテルナは、たとえばチェロパートの一人一人の力量が高い上に、全員必死で弾いている感じがある。まるでチェロ・コンチェルトのソロパートを一人一人が弾いているように。しかも見事にそのパートとしての縦の線や表現の方向性が合っている。と、同じようなことを、1stヴァイオリンにも2ndヴァイオリンにもコントラバスにも言わなければいけない。あるいは、パートとしてのクラリネットやホルンやブラスのみなさんも同様だ。水戸室内管弦楽団がソロの集団と言われるような感じ。あれを全員外人にして規模を拡大し、より濃密に、(いい意味で)暑苦しくした感じのエモーショナルな演奏。なぜ、コンプレッサーをかけてまで濁流のような大音量を表現したかったかの疑問は生演奏を聴いて納得できた。生演奏でのああいう感じ、それは音響と言うよりもクルレンツィスの頭の中で鳴っている音楽のイメージを出したかったのだろう。 印象的かつ意外だったのは、クルレンツィスが鬼才でワンマンで、オーケストラを振り回しているというような感じじゃなかった点だ。たしかにユニークな解釈の発信源ではあるのだろうが、各パート、各メンバーが超積極的に(というか、何かに取りつかれたように、という言い方をしてもいいかもしれない)演奏している印象が強かった。世界の優れた名門オーケストラのように、技量の高い奏者がバランス感覚を持って音楽を構築していくのとはぜんぜん違う。このヒリヒリとした感じは只者じゃない。メジャーなシーンに殴り込みをかけるにはこういうやり方がひとつあったのだろうし、それがある種のオーケストラ界の下剋上にもつながっているような気はする。ただし、全身全霊をこめて演奏しているのでちょっとした集中力の乱れでも音に出てしまうとも言える。 |

|

さて、そんなソロ奏者の集まったようなムジカ・エテルナ。大変なのはコンチェルトにおけるソリスト、つまりコパチンスカヤだ。ということで話はコンサート冒頭に戻る。 2016年1月にリリースされたチャイコフスキーのヴァイオリンコンチェルトの録音。弦楽器は対向配置ではなく、左から1st 、2ndと並ぶもの。ホルンもセンターのやや左側に並んでいる(フェスティバルホールでは右の端だった)。ま、そのあたりのことはいいとして、録音ではソロヴァイオリンには専用のマイクが立てられ、かなりトリミングされているというのが大きなポイントだ。身長で譬えるとソリストであるコパチンスカヤが3m50cmくらいの身長の音像になっている。とうぜん音量としても大きい。録音におけるオーケストラとソロヴァイオリンの演奏/解釈については割愛。ちょっとネットを検索してもらえば毀誉褒貶、賛否両論、最低から最高のさまざまな意見が出てくる。ちなみに自分はダメだった。クルレンツィスもコパチンスカヤも好きだが、悪ガキ二人を集めたらイタズラが過ぎたような演奏だと思っていた(ただし、最初はCDで聴いていたが、ハイレゾで楽しむようになってその違和感はやや薄らいだのだが)。 |

|

とにかくフェスティバルホールの集中力の高いオーディエンスの期待感が絶頂になったところでヴァイオリンコンチェルトが始まった。冒頭はファーストヴァイオリンのメロディからだが、もうそこからしてフレージングや音楽の表情が超積極的である。とりあえず、とか、しずしずと始めようという発想ゼロ。八部音符のリズムを刻む低弦の存在感も大きい。木管も金管も背景になって大人しくするなんて考えていない。そんな中、意外とあっさり弾きだすコパチンスカヤ。楽器の性能以上の音量は出ないが、浸透力のある、よく響く音が聞えてくる。楽器の状態もいいのだろうが、なにしろボウイングが実に印象的だ。 |

このベートーヴェンも面白かった。自作のカデンツァのティンパニーとのデュオも新鮮。

このベートーヴェンも面白かった。自作のカデンツァのティンパニーとのデュオも新鮮。 |

|

ここでちょっと長くなるがコパチンスカヤのボウイングについて書いてみたい。弓を持った右手の動きのことだが、カラダ全体を使ってもいる。普通、ひとつの音を伸ばすべく弦の上を移動する弓と右手は直線的と言うか、基本はまっすぐ動いている。この動き、チャイコフスキーを弾くコパチンスカヤの場合、青龍刀のような円弧を描く弓で弾いているように感じられるのだ。右腕の肘の位置が、上から入って中間で下がり、また弓の終わりの方で上がってひとつのアップボウ、ダウンボウを行なっているように見える。カラダを大きく使って弾いている、という言い方をしてもいい。そのため、腕だけでなく上半身も揺れるし、そのお釣りの動きが足に来る。ゴルフとか野球のバッティングで言うところのフォロースルーが足に出るのだ。ダウンボウであれば左足が、アップボウであれば右足が上がるし、膝から先がキュートに折れ曲がる。あんな動きをするヴァイオリニストを他に見たことがない。ソロ集団であるムジカ・エテルナが勢い良く弾いているのに対抗しているのだろう、150%くらいの力を出し続けているコパチンスカヤ。これがもうスリリングで、スリリングなのがチャーミングだ。 |

2/14大坂フェスティバルホールでのアンコールはヴァイオリンコンチェルトの後のこの曲だけ。コパチンスカヤのヴァイオリンによる重音の多い美しい無伴奏曲。

2/14大坂フェスティバルホールでのアンコールはヴァイオリンコンチェルトの後のこの曲だけ。コパチンスカヤのヴァイオリンによる重音の多い美しい無伴奏曲。 |

そもそも舞台のセンターには指揮台はなく、指揮者用の譜面台と、ソリスト用の譜面台がそれぞれちょっと変なところに置かれている(ちなみに二人とも譜面はほとんど見ていない)。そのセンターの空間はやや広めで、クルレンツィスは前のめりで前進してチェロとヴィオラの間にまで入っていったり、逆にオーケストラ全体を鳴らす時は、1stヴァイオリンと2ndヴァイオリンのトップどうしを結んだ線よりも1mほども客席側まで下がる。あの高長身で、なおかつ手足の動きが面妖な指揮のスタイルなのに、さらに稼働範囲が3メートル以上。異形の指揮者である。テンポを上げたい時の足でリズムを取る音もうるさい。 それに対してコパチンスカヤも前後左右に動くし、1stヴァイオリンとチェロの間から助走をつけてきて、若干ジャンプしながらエイッと弾いたりする。そして繰り返される横方向とフォロースルーの脚の動き。ステージのセンターは、したがってクルレンツィスとコパチンスカヤが入れ代わり立ち入る空間で、二人のダンサーがいるようにも見えてくる。 |

|

大事なのは、それがよりよい音楽を生み出すための必然性を感じさせることだ。冷静に聴くとコパチンスカヤの音程は芳しくないところも多かったが、そういうことがあんまり気にならない。言うてもコパチンスカヤ42歳、クルレンツィス46歳。子どもじゃない。いろんなことを意図的に組み立てた上でムジカ・エテルナのメンバーとともに生命を燃焼し尽くしているような演奏であり、聴き手としても自分の命が炙られているような音楽体験だった。録音で聴くよりも解釈の奇を衒った感じはしないというか、変な言い方だが、パフォーマンスの凄さにユニークな解釈も飲み込まれてしまった感じ。心底面白かった。聴いてる方も集中力が高まってしまい、エネルギーが奪われる演奏。 コンサートの終わり、第6交響曲のさいごの響きが減衰して、クルレンツィスが3拍目の位置で手を止めてから、30秒間ほどだったろうか無音状態が続いた。その後の拍手が盛り上がったのは言うまでもないがアンコールはなかった。充分だった。クレルンツィスもムジカ・エテルナも、そして少なくとも鈴木裕も出し尽くしたのだから。 |

クルレンツィス/ムジカ・エテルナによる最新作はマーラーの第6交響曲。録音の特徴としてはサウンドステージの作り方が個性的(と言うか、恣意的)。今後も目の離せない人たちだ。どんな曲を録音し、生で演奏していくのだろうか。

クルレンツィス/ムジカ・エテルナによる最新作はマーラーの第6交響曲。録音の特徴としてはサウンドステージの作り方が個性的(と言うか、恣意的)。今後も目の離せない人たちだ。どんな曲を録音し、生で演奏していくのだろうか。 |

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー