コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第236回/新しい電源タップのこと [鈴木裕]

|

iFi audio(アイファイ)の電源タップ iFi Power Stationを導入した。現状、iFi Power Stationには2本の電源ケーブルと、あいかわらずその横には並列型電源フィルターが刺さっている。1本の電源ケーブルの行き先はまずオーディオリプラスの電源タップに入り、そこからサンバレーのモノーラルのパワーアンプSV2-PP(2009)に電気を供給。もうひとつは、プリとパワーアンプの間に挿入しているパラメトリックイコライザー、アヴァロンデザインAD2055の電気の源となっている。 そもそもは音元出版のオーディオアクセサリー銘機賞の審査会の時に、他の審査員の方々からアイファイの電源タップはいいという話があって、自分は聴いていなかったのでインポーターから借り出して試してみた。そこでわかったことは、 |

iFiの電源タップ iFi Power Station。標準的な小売価格:69,000円(税別)。うちではパワーアンプとパラメトリックイコライザーの電源を取っている。

iFiの電源タップ iFi Power Station。標準的な小売価格:69,000円(税別)。うちではパワーアンプとパラメトリックイコライザーの電源を取っている。 |

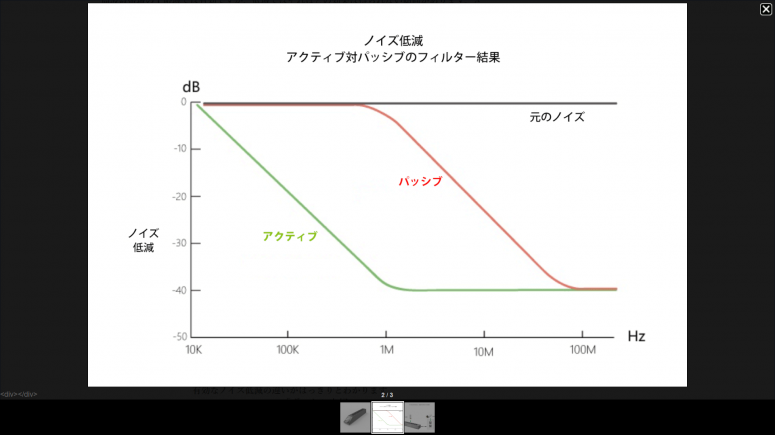

インポーターのウェブサイトに掲載されているノイズリダクションの概念図。アクティブにノイズをキャンセルするので低い領域から働いているという。

インポーターのウェブサイトに掲載されているノイズリダクションの概念図。アクティブにノイズをキャンセルするので低い領域から働いているという。

|

1 ノイズのリジェクト能力がずば抜けている 2 電源ケーブルのプラグの刃をくわえこむ力がやたら強い 3 エネルギー供給の感じはけっこういい 4 音色的にはコントロールしたい要素がある 5 オン/オフのスイッチが装着されている 6 極性を判断する表示はかなり厳密 7 デザインは好き嫌いがわかれそう というもの。定価は¥69,000。購入しようと決めた。 |

|

短く概要などを。 イギリスのハイエンドのオーディオメーカーAMR。そのジュニアブランドがiFi audioで、当初はコンパクトなUSB DACのメーカーとして、最近ではプロシリーズから入門クラスまでの複数の製品ラインを持ちつつ、オーディオアクセサリー類も充実したブランドになっている。その最初の電源タップがiFi Power Stationだ。艶消しのグレイのボディで、シャープなライン。ステルス機みたいなイメージもあって個人的に惹かれるデザイン。ちなみにその仕上げは「ダーク・アノダイズド・アルミニウム」という書き方で単なる塗装とは違う。ただし、端に斜めに装着されている白い筒はせめてライトグレイあたりにしてもらえると、戦闘機にとってのミサイルとか増装タンクのようでもっとかっこよくなったのだが(個人的見解です)。 |

白い筒の部分を内側から見た状態。同ブランドの並列型電源フィルター、iPurifier ACとほぼ共通の回路が入っているようだ。

白い筒の部分を内側から見た状態。同ブランドの並列型電源フィルター、iPurifier ACとほぼ共通の回路が入っているようだ。 |

インポーターのウェブサイトに掲載されているiPurifier ACに使われている2枚の基板(上の写真の2枚は、ひとつの基板の表と裏)。

インポーターのウェブサイトに掲載されているiPurifier ACに使われている2枚の基板(上の写真の2枚は、ひとつの基板の表と裏)。 |

大事なのはその白い部分だ。これ、同ブランドの並列型電源フィルター、iPurifier ACの形だけでなく、その機能自体も移植したもののようなのだ。アクティブにノイズを除去するということで、中にはその回路基板も入っている。その効果についてメーカー(インポーター)は「パッシブ型の製品よりもずっと多くのノイズを、全周波数帯域にわたって、より低い周波数帯域でさえ、キャンセルすることができる」と。しかもその除去する能力は「-40dB程度」であるという。にわかには信じがたい話だ。また「各接続端子にさらにパッシブ・フィルターを追加して、最高域のノイズも根絶」ということで、ウェブサイトに出てくるグラフを見ると低域から高周波までに働き、なおかつノイズを1万分の1くらいにしてしまうという。実際テストしてみるとたしかにそんな感じの音にはなるので納得してしまうのだけれど。 ちなみに、並列型ノイズフィルターiPurifier AC自体は、製品が2~3年前に日本に入ってきた時に、おそらく日本のオーディオ関係者の中で最初にテストしたのが自分だが、その時にはこんなに強力なノイズ除去能力は感じなかった。おそらく「予告なき仕様変更」で進化しているのだろう。iFiで当初から開発しているドイツ人エンジニア、トレステン・レッシュや、最近では初期のマーク・レヴィンソンで設計していたあのJCこと、ジョン・カールまでが開発に加わっているという。そういう人たちを中心として、良いエンジニアたちが知恵を出しあって技術が進んでいるのを感じる。これが「1 ノイズのリジェクト能力がずば抜けている」に繋がっているはず。 |

|

話を続ける。 「2 電源ケーブルのプラグの刃をくわえこむ力がやたら強い」については、抜く時にプラグ本体を持たないと電源ケーブルが痛むのはもちろん、差す時にさえ差しにくいくらい。これはそういうものだと思って対応すれば問題ない。「3 エネルギー供給の感じはけっこういい」はそもそも良い評価だが、壁コンセントと本体との間の電源ケーブルを、付属のものから相応のものに変更すればさらに良くすることが出来るはず。 「4」は後にして、「5 オン/オフのスイッチが装着されている」については、使用しているパラメトリックイコライザーはプロ用で電源スイッチがなく、なおかつ電気を入れっぱなしにしておくにはあまりにも発熱が多い機材なのでスイッチ付きの良いものをずっと探して来たという経緯もある。助かる。 |

内側から見たIECインレットやボディアースの部分。黄色いパーツはパッシブでノイズを除去するためのコンデンサーのようだ。

内側から見たIECインレットやボディアースの部分。黄色いパーツはパッシブでノイズを除去するためのコンデンサーのようだ。 |

ボディ本体は、アルミの押し出し材。4つのコンセントが整然と並び、6Nの銅のバスバーで接続されている。

ボディ本体は、アルミの押し出し材。4つのコンセントが整然と並び、6Nの銅のバスバーで接続されている。 |

「6 極性を判断する表示はかなり厳密」。これについてはインポーターのウェブサイトを参照してもらおう。アースがきちんと接続されているかの良否、そして電源極性の正誤を判定してくれるものだが、どうやら基準が厳しくなかなかグリーンに点灯してくれない。簡単に書くと、極性を判断する作動原理としてはホット(図ではライブと表記されている)とコールド(同じく、ニュートラルと表記)の電位差から判断しているようだが、きちんとアースが取れていないとその判断自体を正しくできないようだ。ただし、実際は極性が合っているのに赤い表示であってもノイズリダクション効果には影響ない、という。うちではアースは取っていないし、検電ドライバーで極性を確認しているので両方赤い点灯のまま使用している。 さて、問題は「4 音色的にはコントロールしたい要素がある」だ。一週間程度慣らしをした後にテストして、ふたつの要素を感じた。 |

|

まず、アクティブにノイズを除去するという回路の影響か、ちょっと音がマジメになる感じを持っている。迸るとか、グワーっと来る感じが減少しているというか。歪みっぽさがなくなるとたしかにそういう方向性を持つわけだが。もちろんノイズのリジェクト能力が高いのでそれとのプラス/マイナスで考えると大きくメリットのが勝っているのもまた確か。これに対してはその接続する電源ケーブル等を音的に合うように自作して何とかしようと思っている。 もうひとつの要素はこの電源タップを構成している各部材の響きだ。まずボディのアルミの響き。本体はスイッチ側から見ると台形型をしていて、鳴きにくいように、響きにくいようによく考えられた構造だが、おそらく主に裏ブタと言うか、底のプレートが鳴っているようだ。そして8口ということは4つのコンセントが使われているが、それらを接続している銅のバスバーの響き。さらにおそらくコンセントの導電部、プラグの刃を挟み込んでいるの銅の無メッキの部材だろうが、その響き。この3つの響きが合わさった匂いを感じる。 |

外側から見たIECインレット部。スイッチも装着されているが、過電圧サージの保護回路も内蔵しているという。

外側から見たIECインレット部。スイッチも装着されているが、過電圧サージの保護回路も内蔵しているという。 |

パワーアンプ用の電気は、いったんオーディオリプラスの電源タップSBT-4SZ-MK2SRを経由してモノーラルアンプ(つまり2台)に給電される。

パワーアンプ用の電気は、いったんオーディオリプラスの電源タップSBT-4SZ-MK2SRを経由してモノーラルアンプ(つまり2台)に給電される。

|

と書くと問題だらけのようだが、これは多くの電源タップで多かれ少なかれその要素を感じるところだ。そもそも壁コンセントや電源タップのコンセント部はAC100ボルトによってミクロ単位とは言え、相当に振動している。電源であっても(いや、電源だからこそ)この振動が再生音に悪い影響を与える、というのはもはやオーディオ的常識と言ってもいい。フルテックのNCFブースターがその悪影響を証明しているし、前段側に使っているオーディオリプラスのコンセントプレートCPP-2SZ/HGによって唖然とするくらい音が良くなるのも電磁波への対策だけでなく振動コントロールの影響が大きいと解釈している。 今のところ、いくつかうちにあったインシュレーターのうちオーディオリプラスの石英の最上位、OPT-GR-SSふたつを本体の底板に直接接触するように設置。以前、ティールやアヴァロンの下に使っていたそのもので、待機中だった。使ってみれば、そりゃあもう効果は絶大で、音は有機的でかなりの問題を解決してしまう。この後は、壁コンセントとiFi Power Stationとの間の電源ケーブルや、iFi Power Stationからのコンポーネントへの電源ケーブルを何とかする予定。あと、フルテックのNCFブースター・ブレイスも活躍してくれそうだ。電源タップ全体をクライオ処理したい気もするが、なにしろ体積に応じて処理費用が発生するものなのでご予算との兼ね合いにもなってくる。そういうやる気を起こさせてくれるような素性を持った電源タップなのだ。 |

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー