コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中の3名のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第41回/オーディオのステアリング

|

オーディオの話をするのに、時々クルマにたとえる時がある。 |

オーディオをクルマに例えると? |

問題は、これは最近考えついたのだが、クルマの「ステアリング」だ。慣習的に日本では「ハンドル」と呼ばれるが、要するにフロントタイヤの向きをコントロールして曲がるための操舵のシステムである。これがオーディオでは何にあたるか、という話。

実はこれ、トーンコントロールとかイコライザーじゃないかと思う。

電車にはステアリングはない。いや、もしかしたらステアリング機能を持った電車もごく一部存在するかもしれないが、基本、電車で運転手さんが握っているのはマスコン(マスター・コントローラー)と呼ばれる、加速と減速をコントロールするレバーだ。なぜステアリング機構がいらないかと言うと、レールに沿って走っていけばいいからだ。そもそも電車用に作ったレールであり、ステアリング操作の必要はない設計である。

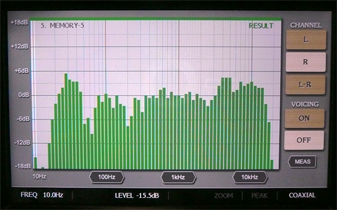

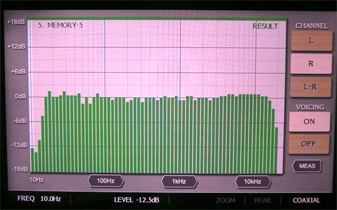

(補正前)  (補正後) アキュフェーズのデジタル・ヴォインシング・イコライザーDG-58で測定、補正したうちのオーディオの周波数特性のグラフ。 右チャンネルのみをアップしてみた。 補正前は低域の50~70ヘルツや、200ヘルツあたりの落ち込みが気になる。 フラットに自動補正してみると、見事に補正されている。 実際に聴いても、音の色彩感や、楽器の音色の再現性が高い。 |

クルマもクルマ用に作ったガイド付きの道があればハンドルは要らないのかもしれないが、一般の道はそういうわけにもいかない。交差点を曲がるし、ごく一部の道を除いて、通常の道はゆるく右に左にと曲がっている。あるいはストレートな道でも凹凸やアンジュレーションもあってクルマは直進しない。だからハンドル操作をしないとどこかにぶつかってしまうのだ。要するに走れない。 |

ただしこれには例外があって、小音量再生の方や、低域のレンジが100ヘルツ程度くらいのスピーカーだったら部屋の影響は少ない。そういう方はイコライザーなしでも大丈夫だ。なんか、終わりの方でフォローして、却って読んでいる人の心証を悪くする墓穴を掘ってるような気もするが。

あなたのクルマ、いやオーディオに「ハンドル」は付いていますか。

(2014年3月31日更新) 第40回に戻る 第42回に進む

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー