コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中の3名のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第52回/広島市アコースティックサウンドクラブが、ついにDSDマスターを解禁!! [村井裕弥]

アコースティックサウンドクラブ。通称、ASC。広島市西区を拠点とするオーディオ愛好家たちのグループだ。その活動は多岐にわたるが、広く知られるのは「確認音源」。 |

土と水 Duo Live In 萩(この頃は、プレスCDを大々的に販売していた)  14YEARS AFTER(筆者が、雑誌などの取材で頼りにしている最強のチェック用CD)  Silver Spirits(プロが収録したSACDとのガチンコ対決) |

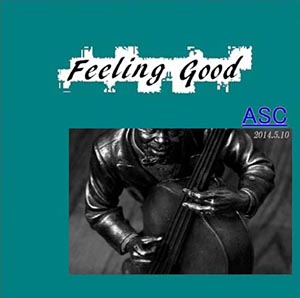

2014年5月『Feeling Good』録音風景 |

ほかにも、阿蘇山のふもと「オーディオ道場」でライヴ収録した『雪の魂』(あの日はホント寒かった)、筆者が製品試聴の際常用している『14YEARS AFTER』、名うてのプロvsアマの録音対決となった『Silver Spirits』など紹介し出すとキリがないのだが、拡大し過ぎて論旨がボケてしまいそうなので、これまた端折らせていただく。 |

そして、DSDネイティブ再生できる会員が増えつつある流れを受け、ついにこの夏からそのDSDマスターが解禁されたのだ! |

2014年の確認音源『Feeling Good』  (左から)清水末寿(Sax)、井上博義(B)、鳥岡香里(P) |

|

○ よりナチュラル |

|

【新刊「これだ!オーディオ術2 格闘編」8月発売!】 8月、2冊目の単行本『これだ!オーディオ術2 格闘篇』(青弓社)を出すことになりました。5年前に出した初単行本では、「オーディオは、買い物で終わる趣味じゃない」を強くアピールし、「2009年まで、自分がオーディオとどう取り組んできたか」をレポートしましたが、その基本線は変わらぬものの、今回は ○ アナログ再生にどう取り組んできたか ○ 少しでもアナログに近い音を再生するため、何をしてきたか について書いています。 |

○ 格安アナログプレーヤー活用法

○ PCオーディオとの出会い

○ 英語にもパソコンにも弱い人間が、ネットワーク・プレーヤーの初期設定にチャレンジ

など、前著より皆さまのお役に立てる内容が多いのではと思います。

あと、オーディオ誌でない媒体に書いたアクセサリー記事等も転載。読み物としても、実用書としても通用する内容を目指しました。まずは書店で手に取ってみてください。(村井)

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー