コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」

<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>

ミュージックバード出演中の3名のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー

第194回/エソテリックK-03Xsのこと [鈴木裕]

|

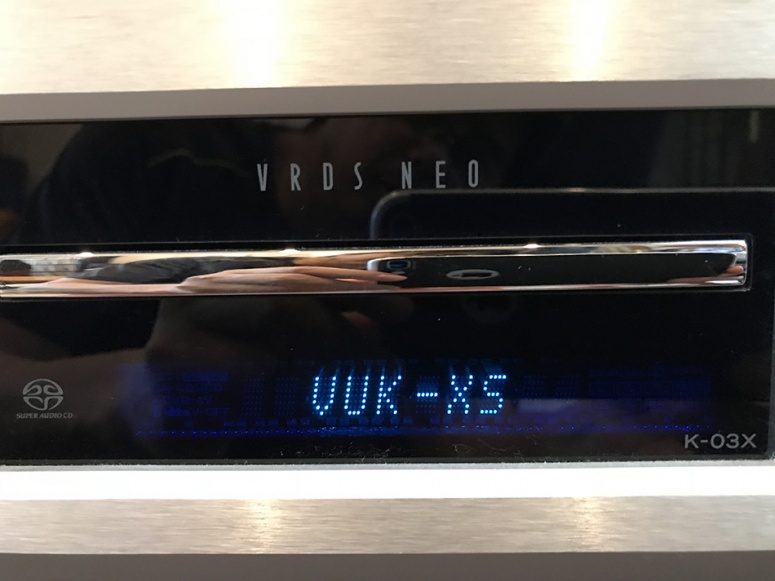

うちで使っているCD/SACDプレーヤー、エソテリックのK-03Xを03Xsにバージョンアップした。番組でも話したし、音楽之友社『レコード芸術』7月号(6/18売り)の「俺のオーディオ 物欲篇」でも書いたのだが、その後に鳴らしこんできたことも含めて別の角度から書いてみたい。 公式の情報をお伝えしておくと、バージョンアップの内容は、「Xs エディションで新採用の最新D/Aコンバーター回路への換装。ES-LINK Analog電流伝送への対応。USB 入力部のアップグレード(DSD 22.5MHz、PCM 768kHz/32bit 対応、Bulk Pet対応)」ということになる。費用は28万円(税抜)。以下に紹介するように外観は03Xながら(ただし電源投入時にディスプレイ部にVUK-XSと表示される)、再生音としてはほぼ03Xsになったと言っていいだろう。 03Xから03Xsの変化を押えておこう。 外観的にはまず天板の手前側に彫られていた「ESOTERIC」のロゴが03Xsではフロントパネル、ディスプレイ部の上側に移動した。さらにその表示部が有機ELディスプレイになって、文字自体の形がより滑らかに、消費電力も低減しているという。これらについてはヴァージョンアッブの作業では変更されない。ドライブメカのVRDS-NEO[VMK-3.5-10]も基本的に変更なし。 |

「デジタルの要であるエソテリックK-03X」 見た感じの変化はほぼないが、K-03XをXsにバージョンアップした。 |

「バージョンアップの作業」 基板を3枚交換し、PCを接続して設定を変更。バックパネルのネジを2個、抜いている。各部のトルク管理など、さすがに厳密に行われている。 |

では何が変わったかというと、DACデバイスが旭化成エレクトロニクス製なのは変わらないが、03XがAK4495Sであったのに対して、AK4497を採用。パーツとしては2016年の1月に発表されたフラッグシップのものだ。旭化成のニュースリリースから引用させてもらうと「回路面積を贅沢にかつ電流を潤沢に使い、進化したVELVET SOUNDテクノロジーによって高いSNを実現、スイッチドキャパシターで構成されるオーディオDACの性能を極限まで追求(中略)。また、電気的な余裕度と低域ノイズを大幅に改善した自社オーディオ専用プロセスを開発し、情報量や力強さに感じられる音の鮮度を更に向上」させたという。 このAK4497というDACデバイス。今までも、エソテリックのGrandioso K1に採用されて素晴らしい音の色彩感を感じさせてくれたり、D-05XやN-01に採用されて、高い音の透明度や分解能、微妙な音のニュアンスといった、オーディオ的な、音楽的な表現力の高さを持っているように感じてきた。公式には使われていないようだが、電流型チップという言い方もある。ただしオーディオメーカーとしてはその使い方にコツがあるそうで、それを『レコ芸』では馬にたとえ、「高いポテンシャルを持ったサラブレッドのDACチップだがちょっと神経質で大食らいなところがあり、クリーンな環境を整えてあげつつ良いエサを潤沢に与えると機嫌良く走ってくれる」というように書いた。 |

|

実際その消費電力はおおめだ。AK4495Sのデータは見付けられなかったが、AK4490の145mWに対して、AK4497は346mWと倍以上の消費電力。 K-03から03Xにモデルチェンジした時よりも、03Xから03Xsへの進化の方が音の向上度は高く感じているのだが、その要因は、むしろその後のアナログアンプ部にあるのかもしれない。DACデバイスの直後にバッファーアンプ回路を置き、高音質オペアンプとして新日本無線のMUSES8820を採用。その後に来るリレースイッチ部は半導体を使ったFETスイッチに変更している。 |

「バージョンアップの証し」 電源スイッチを入れた時に、ディスプレイ部に表示される「VUK-XS」の文字。 ここでわかるようになっている。 |

「DAC部とバッファーアンプ部」 右奥と左奥の大きめな基板。手前にDAC部があり、バッファーアンプ部、アンバランス、バランスなどの切り換えのリレー部があって、端子へとつながっている。ここと、正面上部のやや小さい基板、USBのB端子を接続するところの基板を交換している。 |

バージョンアップの作業としては、バックパネルのネジも2個抜いている。抜いただけだと穴が空いたままなのでそこに小さなシールが貼られている。これは振動コントロールの一環ということで、K-03Xのオーナーの方には参考になるかもしれない。そういえば天板の留め方も変更されている。03Xではバックパネルの上部の3個のネジを抜くと天板が後方へスライドして取り外せたのだが、03Xsでは違う留め方だ。 音はどうなったか。 03Xsでは中低域の厚みが増して、いろんな音楽がより良く鳴るようになった。最低域の上の低域、さらに中域の下の方までが育っている。また、03Xにあった高域の若干強いところ、無彩色の味気ない帯域が払拭され、高域全体が濃密でなめらかなものになったのも大きい。以上の低域と高域は、逆に言うと先代の03Xでは良くも悪くもデジタル機器特有のハイレゾリューションで切れ込みのいいニュアンスを持っていて、微妙にドンシャリ感があったのだ。それが電流型のDACデバイスやバッファーアンプ部によって、03Xsでは最低域から高域までみっちり豊潤に成長した。 |

|

以上はトーン(音調)の要素だが、もうひとつ大きな変化を感じるのは、パワーアンプドライバーとしての力が向上している点だ。スピーカーの鳴り自体までが変わっている。エンジンにたとえて言えばトルクがアップ。音楽を訴える力が上がって、より主観的に、没入的に楽しめる。さらにコントラストの強い音だけでなく、漂うようなそこはかとない風情や内面的な味わいが出るようになったのも大きい。総じて言えば大人っぽい、アナログ的な音。 生々しいことをいくつか書き添えておきたい。まずそのポジショニングのこと。エソテリックには一体型のCD/SACDのプレーヤーが現在6機種ある。上から、 Grandioso K1(230万円) K-01Xs(160万円) K-03Xs(98万円) K-05X(60万円) K-07X(45万円) SZ-1s(35万円) |

「バックパネルの抜いたネジ」(▲クリックで拡大) 左右の下の方に黒いネジ頭が見えるが、その上の部分の、すこしだけ違う銀色のシールが貼ってあるところが、ネジを抜いたところ。 |

平たく言うと、K-03Xsは”お値段以上”の感じがするのだがいかがだろう。

クルマにたとえると、ちょっと前のBMWで言えば3シリーズ的な役割なのかもしれない。K-01シリーズが5シリーズ。03シリーズが3シリーズ。3シリーズはBMWにとって屋台骨的な存在であり、数多く売れる、と。5シリーズは値段も高いが作りが良く、内装も上質。そんな関係があるようにも思う。ただし、実はK-01シリーズとK-03シリーズの販売台数、海外も含めたそれはあまり変わらないという。このあたり、オーディオとクルマでは違うところだ。

「現在のセッティング」 脚はノードストのソートフットに交換。その下はアンダンテラルゴのサイレント・マウント・チタン。さらにその下はティグロンのオーディオボードTMB-300。電源ケーブルはアコースティック・リヴァイブの輸出用のものに、クライナのHelca1を巻いている。「そんなにしないといけないんですか。2番じゃだめなんですか」と突っ込まれそうな重装備だが、ひとつひとつの音に対する役割がきちんとある。 |

さいごにピックアップの耐久性について。 今回、バージョンアップの作業に立ち会ってみると、なんとピックアップの使用時間がディスプレイ部に表示される瞬間があった。22XX時間(XXは単に自分が忘失しただけできちんと表示)。パーツとしては5000時間程度の耐久性を持たせているが、音の良い状態としては3000時間を目途に交換した方がいいということだった。うちでは3年ちょっとで2200時間。あと、1年半程度で交換ということになる。 現代のクルマも実はアクセルやブレーキのコントロール、スピード、エンジン回転数などがCPUのどこかに記録されているそうだが、デジタルプレーヤーもそのディスクを回転させて再生している時間を記録しているとは。IoTになっていないだけまだいいのかもしれない。いや、ゴールドムンドのコンポーネントはもうIoT化されているし、マイテック・デジタルのUSB DACはネットに接続してバージョンアップできる。 オーディオもそういう時代に変化しているのはいいことなのか味気ないことなのか。 |

K-03Xsの成熟したアナログ的な音を聴きながら、この10年間のことを思い出したりもしている。

(2018年6月29日更新) 第193回に戻る 第195回に進む

コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー